“職場緊箍咒”

李韻秋 張順

摘 要:從時間配置的理論視角入手,分析超時勞動對受雇者身心健康的影響及其性別差異,并利用全國勞動力動態調查數據(CLDS)進行實證研究。結果顯示,超時勞動會導致受雇者的健康風險顯著升高,并且超時勞動對女性健康的負面影響更大。因此,管理者與受雇者都應該關注時間配置,改革工作流程與工作方式,提升工作效率,降低因超時勞動引發的健康風險。本研究還啟示社會各界要額外關注超時勞動對女性群體身心健康的不良影響,促進性別公平發展。

關鍵詞:超時勞動;健康;性別差異;時間配置

中圖分類號:C923;F245 文獻標識碼:A 文章編號:1000-4149(2020)01-0016-13

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2019.00.039

收稿日期: 2019-04-28;修訂日期:2019-07-07

基金項目:研究闡釋黨的十九大精神國家社會科學基金專項課題“實現更充分與更高質量就業的機制與對策研究”(18VSJ094)。

作者簡介:李韻秋,西安交通大學人文社會科學學院博士研究生;張順,經濟學博士,西安交通大學人文社會科學學院教授。

Workplace Nightmare:

Effects of Overtime Work on Employees Health and Gender Differences

LI Yunqiu,ZHANG Shun

(School of Humanities and Social Science, Xian Jiaotong University,

Xian 710049, China)

Abstract:From the theoretical perspective of time allocation, this paper analyzes the impact of overtime work on employees physical and mental health and corresponding gender differences. Then an empirical study based on data from the national labor force dynamics survey (CLDS) has been implemented, and the results show that overtime work would lead to a significant raise in the risk of employees health. In addition, overtime work has a greater negative impact on womens health. Therefore, both managers and employees should pay more attentions to time allocation, work process/mode reformation, work efficiency improvement, and health risks reduction due to overtime work. Furthermore, this study also suggests that all sectors of society should pay extra attention to the adverse effects of overtime work on womens physical and mental health, promoting equitable gender development.

Keywords:overtime work;health;gender difference;time allocation

一、引言

黨的十九大作出“實施健康中國戰略”的重大決策,將維護人民健康提升到國家戰略的高度。健康不僅是個人全面發展的必然需求,而且還是適齡勞動者參與社會分工和家庭分工的基礎條件。勞動力市場和健康不是完全封閉隔絕的兩個領域,社會經濟制度安排和用人單位的管理方式都會反饋到受雇者的健康水平上。隨著社會的快速發展,各類經濟體對效率的要求逐漸提升,市場競爭日益激烈,產品市場的競爭與勞動力市場競爭呈現聯動狀態,競爭壓力傳導至工作場域,導致受雇者超時勞動現象屢見不鮮。超時勞動成為了“職場緊箍咒”——“一提加班就頭疼”,由超時勞動造成的受雇者生病,甚至是猝死的案例也時常見諸報端。2019年3月27日,一個名為“996.ICU”的項目在互聯網上引發熱議,這一網絡熱詞的含義是工作從早晨9點到晚上9點,每周工作6天,一旦生病就需要住ICU(重癥監護病房),控訴了超時勞動對健康的損害。在此背景下,對超時勞動影響健康的學術探討更具現實意義。

從理論邏輯上來看,有關超時勞動對健康影響的研究中,學者提出了壓力機制、工作控制機制與時間預期偏差效應等理論解釋,討論了超時勞動對健康的負向影響[1-4]。但“健康工人效應”揭示出勞動對健康的選擇效應,使得超時勞動對健康影響的實證研究面臨挑戰[5]。此外,在家庭內部性別化的勞動分工中,為了實現家庭效用的最大化,占據市場優勢地位的男性會配置更多的時間在市場工作中,而女性承擔了相對較多的非市場勞動,這會導致職場女性在工作和家庭之間難以平衡,尤其是超時勞動的存在會使工作家庭沖突放大化,造成超時勞動對健康的影響呈現出性別差異,但以往這方面的研究較為欠缺。據此,本文將重點探討兩個問題:一是在考慮健康選擇效應的條件下,超時勞動是否會影響受雇者身心健康?二是超時勞動對健康的影響是否存在性別差異?在明確研究問題后,本文將從時間配置的視角解釋上述問題的作用機制。

二、文獻回顧

超時勞動是一種常見的勞動力市場現象,這一現象的產生受到組織工作強度與個體時間配置的雙重影響。那么延長市場工作的時間,究竟會對健康造成怎樣的影響呢?醫學的一項研究結果顯示,長時間工作(每周大于55—60小時)會造成血壓異常,甚至造成心肌梗死等心腦血管疾病[6]。

另外關于超時勞動對健康的影響存在怎樣的解釋機制,首先是工作壓力的解釋,韓國的研究者發現,每周工作超過60小時,會使自身壓力顯著增加[1]。在已知超時工作會造成工作壓力的情況下,荷蘭的一項研究對6154名員工進行連續三個時間點的工作壓力源評估,發現穩定暴露在高壓力環境下的員工具有最高的心血管疾病相關風險[2]。其次是工作控制的解釋,日本學者的研究顯示,增加對工作時間的控制,會對睡眠和健康產生有益影響[3]。超時勞動意味著受雇者對工作時間的控制不足,因此可能會對健康造成負面影響。再次是實際工作時間與預期工作時間偏差的解釋,貝爾(Bell)等研究者發現,工作時間本身雖然存在影響,但是對健康影響更大的是實際工作時間與預期工作時間的偏差,如果實際工作時間多于預期工作時間,會對健康造成負面影響[4]。

然而,在對受雇者健康的研究中,有學者提出了“健康工人效應(Health Worker Effect)”,意思是健康的工人更可能繼續工作,健康水平差的工人會停止工作,因此勞動對健康具有選擇效應,即剩余的工人比預期更健康[5]。在健康工人效應的理論內涵中,勞動力市場具有篩選受雇者健康水平的功能,只有健康的受雇者才有過硬的身體素質從事超時勞動,而那些不健康的受雇者因為自身原因,可能已經脫離勞動力市場,或者是轉崗從事不需要超時勞動的其他工作,因此超時勞動和健康之間的因果關系難以確定。在一項針對中國的研究中,學者使用中國健康與營養調查(CHNS)數據發現,長時間工作對健康的影響很小[7]。為了進一步確定超時勞動對受雇者健康的影響,本文將使用傾向值匹配分析和追蹤數據分析進行嚴格的因果檢驗。

本文關注的另一個核心問題是,超時勞動對健康的影響是否存在性別差異呢?從身體健康指標來看,女性如果一周工作超過60小時,罹患心臟病、癌癥、糖尿病、關節炎的風險比不超時勞動者高3倍,但是,超時勞動對健康的不利影響在男性群體中不明顯[8]。阿爾弗雷德森(Alfredsson)等學者的研究發現,對20—64歲的女性受雇者而言,長時間負荷勞動會造成住院率上升,但是在控制年齡和其他控制變量后,長時間負荷勞動對男性的住院率反而有抑制作用[9]。在心理健康指標的研究中,維坦恩(Virtanen)等學者的研究顯示,工作時間與抑郁、焦慮癥發生之間顯性關聯,并且在性別差異的研究中,與超時勞動相關的抑郁和焦慮癥在女性中風險比為2.67和2.84,而抑郁和焦慮癥的風險比在男性中為1.30和1.43,由此顯示超時勞動對女性心理健康的負面影響更大[10]。

現有研究針對健康的性別差異提出了兩種理論解釋:一是差異暴露假設(Differential Exposure Hypothesis),即女性所處的結構位置與男性不同,暴露在風險事件中的概率也有所差異。該假設認為女性自我報告的健康水平較差,是因為女性的資源和機會相對匱乏,獲取促進健康的物質和生活條件較少[11],因此更容易暴露在風險事件中。二是差異脆弱性假說(Differential Vulnerability Hypothesis),該假設的內涵為,女性報告的健康水平較低,是因為女性對促進健康的物質、行為和心理條件的反應與男性不同,而女性在風險事件的抵抗力和應激能力方面具有劣勢[12]。需要補充的一點是,現有研究提出了“女性的健康悖論”[13],即女性的抑郁得分、自我報告的慢性疾病率和對自身健康的評價都比男性低,但是女性死亡率卻低于男性。學者對此的解釋為,健康方面的性別差異貫穿于生命歷程,女性患非致死性慢性病的概率更高[14],疾病的疼痛和不適感可能會一直伴隨女性的生命周期,因此女性自我報告的健康水平較低。雖然女性遇到的一些健康問題并非致命性疾病,但持續性的慢性病也會大幅度削減女性的主觀福祉,造成不愉悅的生活體驗。

然而,上述兩種解釋機制和女性健康悖論僅解釋了為什么會存在健康的性別差異,并未將超時勞動的視角明確納入其中。在超時勞動對健康影響的性別差異研究中,有學者從日常生活習慣方面解釋了超時勞動造成健康性別差異的原因,即長時間的負荷工作讓女性吃更多的高脂肪和高糖類的食物,運動量減少,喝的咖啡增多,如果她是名抽煙者,抽煙的數量也會增加,但這些超時勞動引發的不良習慣后果在男性群體中并不顯著[15]。雖然生活習慣是解釋超時勞動產生健康性別差異的重要視角,但是生活習慣本質是一種規律性的時間配置,是以時間為基礎的重復式體驗。本文認為,市場工作時間、非市場工作時間和閑暇都嵌入在社會制度和文化組成的更加宏觀的時間秩序之中,勞動者的時間配置受制于工作場域的制度安排,與其中的組織制度、角色規范、集體態度等都具有密切的關聯。嵌入社會結構和勞動力市場的時間配置不僅包含自然屬性,更具有社會群體的印記。因此,對不同性別群體而言,超時勞動將會產生不同的健康后果。

三、數據、變量及方法

1.數據來源

本文使用的數據是中山大學社會科學調查中心主持的中國勞動力動態調查數據(CLDS),該調查樣本覆蓋國內29個省市,在抽樣方法上,該調查采用多階段、多層次與勞動力規模成比例的概率抽樣方法,既能較好地適應中國社會變遷環境,又能兼顧橫截面調查和追蹤調查特點。CLDS項目在2012年完成了對全國范圍內10612個家庭以及16253個勞動力個體的訪問,CLDS 2014的數據采用輪換樣本追蹤方式,對2012年的樣本進行追蹤訪問,共計完成14226份家庭問卷和23594份個體問卷。在未加權的情況下,該調查的家庭人口年齡性別比與2013年國家千分之一人口變動抽樣調查情況基本類似。本文主體使用的是CLDS 2014的個體橫截面數據,研究對象是18—65歲目前有工作的城市受雇者群體,在樣本清理后,進入統計模型的樣本量為6050人。需要說明的是,為了檢驗超時勞動對個人健康影響的凈效應,本文還在追蹤數據分析中使用了CLDS 2012和CLDS 2014兩期的追蹤樣本,追訪成功的有效樣本為1387人。

2.變量測量

(1)因變量。本文的因變量包括兩個維度,分別是自評健康和心理健康。自評健康的測量題項為:“您認為自己現在的健康情況如何”,將“非常健康”、“健康”、“一般”、“不健康”和“非常不健康”分別賦值為1—5,數字越大表示越不健康,具體含義為“自評健康風險”;心理健康的測量題項是:“請您根據自己的感受和體會,判斷以下狀態(工作讓我感覺身心俱疲/整天工作對我來說確實壓力很大)在您身上發生的頻率”,將回答“從不”、“一年數次或更少”、“一月數次”、“一周數次”和“每天”分別賦值1—5,然后加總兩道題的答案。此外,心理健康測量題項還包括“在過去四周里,您是否經常有以下(感到不開心或沮喪/對自己失去過信心/無法克服遇到的困難/感到悲傷、消沉或抑郁)感受與想法”,將每道題回答“沒有”、“很少”、“有時”、“經常”和“總是”分別賦值1—5,然后加總本題的四個問題和上述兩個題目的回答,得到一個連續變量,數字越大表示心理健康水平越差,變量內涵為“心理健康風險”。

(2)自變量。本文的核心自變量為是否有超時勞動,測量題項為:“過去一個月內,是否超時勞動過”,將“是”賦值為1,“否”賦值為0,構建二分類變量;在對性別進行操作化時,將 “女性”賦值為1,“男性”賦值為0。

(3)控制變量。本文的控制變量包括年齡、受教育程度、婚姻狀況、收入、職業、工作強度和工作價值七個變量。①年齡是用調查年份2014年減去受訪者的出生年份。②受教育程度是二分類變量,其中“0”代表大專以下教育水平,“1”代表教育水平是大專及以上。③婚姻狀況:在婚為“1”,非在婚為“0”。④收入的測量題項是“2013年的工資性收入(包括所有的工資、各種獎金、補貼,扣除個人所得稅、社會保險、住房公積金)是多少元”,然后對收入取自然對數。⑤職業分為體力和非體力兩種,具體劃分方法是將問卷中的職業編碼轉換成ISCO-88編碼,然后將EGP框架中的“熟練技術型體力工人”和“半技術和非技術的體力工人”歸為體力勞動者,將其他勞動者歸為非體力勞動者。因為文章聚焦于受雇者群體,因此自雇者和農業勞動者不在分析之列。⑥工作強度是連續變量,測量題項是“您在工作過程中,是否需要(繁重的體力勞動/頻繁地移動身體的位置/快速反應的思考或腦力勞動)”,將回答“從不”、“很少”、“有時”和“經常”分別賦值1—4,然后加總三道題的回答,數值越大,表示體力與腦力總體工作強度越大。⑦工作價值的測量題項為“目前工作對你的意義或價值是(謀生/讓自己心安/認識更多的人/獲得尊重/興趣/充分發揮自己的能力)”,將回答“非常符合”、“比較符合”、“無所謂”、“比較不符合”和“非常不符合”分別賦值1—5,數值越大表示對工作評價越負面。

(4)高層變量。受訪者所在省份。因為經濟發展程度較高的省份,能夠在醫療設施和醫療技術人員等方面配置更多的資源,其受訪者可能在自評健康和心理健康上具有一定的優勢。其次,經濟較發達的省份能夠吸納更加多元化的勞動力組織,其勞動力市場的規模更加龐大,受雇者就業質量的差異性可能會更高,部分個體遭受超時勞動的概率也隨之上升。此外,不同省份女性的勞動參與率也具有差異,在經濟發達的省份,勞動力市場的機會更多,女性的觀念也更加現代,更愿意參與有償勞動。基于上述原因,需要使用高層變量控制宏觀層次變異性。

綜上,變量賦值情況如表1所示。

3.研究方法

依據本文的分析邏輯,本文在描述性分析的基礎上,分別運用傾向值匹配方法與追蹤數據分析方法檢驗超時勞動與身心健康之間的因果性,并進一步運用多層模型探討超時勞動影響身心健康的性別差異,三種統計方法介紹如下。

(1)傾向值匹配分析。傾向值匹配法是探究社會現象因果關系的重要統計方法之一。傾向值匹配法的核心思想是反事實框架,相當于制造了一個“準隨機實驗”,為每個處理組成員找到與其相似的控制組成員,以便實現兩個群組之間的可比性。處理組和控制組的干預效應可以表述為:

ATT=E(Y1|T=1)-E(Y0|T=1) (1)

ATU=E(Y1|T=0)-E(Y0|T=0) (2)

在式(1)和(2)中,T=1表示處理組(超時勞動),T=0表示控制組(未超時勞動),Y1表示在超時勞動狀態下的受雇者健康,Y0表示在未超時勞動狀態下的受雇者健康,其中Y1和Y0是互斥事件,二者不可能同時發生。ATT表示處理組的平均處理效應,表示的是處理組的受雇者在Y1和Y0(反事實)狀態下的健康差異;ATU表示控制組的平均處理效應,表示的是控制組的受雇者在Y1(反事實)和Y0狀態下的健康差異。

據此,傾向值匹配法可以分為三個步驟:第一步,以超時勞動為因變量,將有超時勞動視為處理組,無超時勞動視為控制組,使用Logistic回歸模型估計不同的受雇者進入處理組和控制組的傾向值,以此控制傾向值差異所導致的選擇性偏差。第二步,在傾向值的基礎上,選擇特定的匹配方法匹配樣本,本文采用最近匹配法(一對一匹配)。第三步,通過比較兩組成員的平均干預效果,觀察處理組和控制組的平均干預效果是否存在顯著差異。

(2)追蹤數據分析。兩期追蹤數據分析的目的是通過控制同一個體在基期年份的因變量,排除不可觀測因素的影響,同時利用基期數據中自變量的相關信息,進一步精確地檢驗超時勞動與健康之間的因果效應。本文對追蹤數據的處理包括三個模型,第一個模型控制了基期因變量(2012年自評健康),控制了影響個體健康的不可觀測異質性;第二個模型的自變量包含了兩年的信息量,即超時勞動狀態可以劃分為兩期均不存在、兩期均存在、從無到有和從有到無四種類別,以此分析四種變化模式的差異;第三個模型是前兩個模型的改進版,即同時控制基期因變量和關鍵自變量的動態變化,從而得到更加穩健的研究結論。

(3)多層次隨機截距分析。一般多元回歸模型的重要假定是,個體在因變量上是互相獨立的。但來自同一省份的個體存在相似性,造成因變量存在自相關。所以需要使用多層次模型控制不同省份的異質性,從而降低因變量的自相關性,具體公式如下:

微觀層次:Yij=β0j+β1jXij+εij(3)

宏觀層次:β0j=γ00+μ0j;β1j=γ10(4)

隨機截距模型:Yij=γ00+γ10Xij+u0j+εij(5)

在多層次隨機截距模型中。微觀層次模型的截距是隨機的,但斜率是固定的。下標i表示不同微觀個體,下標j表示不同宏觀群體;β0j是微觀層次的截距,表示在控制變量和自變量都為0時,不同省份第j組的受雇者健康的影響;β1j等于γ10,表示微觀層次的斜率,即控制變量和自變量對群體j健康的影響,此時影響程度也隨著宏觀層次而改變;γ00是控制省際差異時,受雇者健康的平均值;εij表示微觀層次的隨機誤差,即健康的隨機差異項,對應著組內方差,u0j是宏觀層次的隨機項,表示不同省份在截距(平均健康)上的隨機差異,對應著組間方差。

四、實證分析

1.性別、超時勞動與身心健康的相關性分析

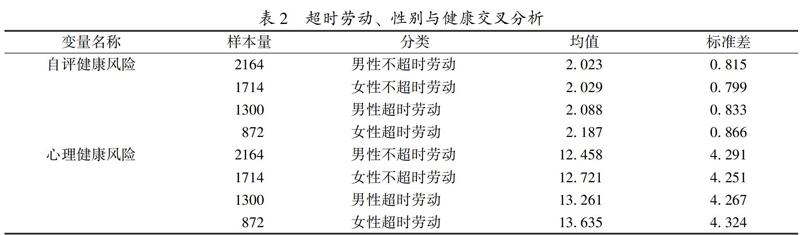

首先使用多變量交叉分析方法,探討超時勞動對受雇者自評健康和心理健康的影響及其性別差異。具體操作是將性別與是否超時勞動交叉分為四類,計算每一類型健康的平均水平,初步比較其自評健康和心理健康風險的差異。具體結果如表2所示。

從表2可知:其一,超時勞動與健康之間存在相關性。無論男女,超時勞動者均擁有較高的自評健康和心理健康風險。其二,無論是自評健康還是心理健康,超時勞動導致女性健康風險的增量均大于男性。因此,超時勞動會對受雇者的健康造成負面影響,而且對女性的影響強度相對更高。

2.超時勞動與身心健康的因果檢驗

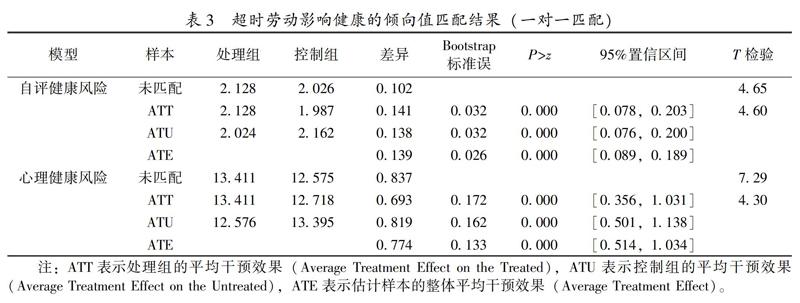

(1)傾向值匹配分析。為了嚴格檢驗超時勞動對健康影響的因果機制,避免“健康工人效應”對統計結果產生的影響。本文使用傾向值匹配分析,將超時勞動情況視為干預變量,通過一對一匹配驗證超時勞動對身心健康的影響。具體操作過程是:先估算CLDS 2014年數據中每個樣本進入處理組和控制組的概率,然后剔除其中高于最大傾向值和小于最小傾向值的兩種異常值,再對比處理組與控制組的干預效應。

具體結果如表3所示。

根據表3,自評健康的處理組平均效應(ATT)顯示,對目前從事超時勞動的受雇者而言,他們假如沒有超時勞動,自評健康風險會顯著下降0.141個單位。同理,在心理健康的處理組平均效應(ATT)中,對目前從事超時勞動的受雇者而言,他們假如沒有超時勞動,其心理健康風險會顯著下降0.693個單位。此外,傾向值匹配的重要前提是,數據需要滿足平衡性檢驗,圖1所示為一對一匹配時,相同控制變量的群體進入處理組和控制組的核密度曲線圖。

如圖1所示,對比傾向值匹配前后,匹配后的核密度曲線在處理組和控制組上的擬合程度更高,說明傾向值匹配較好地實現了數據的平衡性,且變量的偏差在匹配后縮小了。傾向值匹配的分析結果說明,超時勞動會對個體的自評健康和心理健康造成顯著的負向影響。

(2)追蹤數據分析。

多變量交叉分析和傾向值匹配分析的起點在于,在橫截面數據里,通過和其他個體進行比較,看出超時勞動對健康的影響。而追蹤數據使用的是CLDS 2012和CLDS 2014的合并數據集,分析對象是2012年和2014年調查的同一受訪者,通過控制2012年相關變量,進一步分析超時勞動對同一受訪者健康的影響。追蹤數據模型的因變量均為2014年自評健康水平,模型一中添加了2012年的自評健康,模型二反映了超時勞動在兩年內的動態變化,模型三同時控制了2012年自評健康水平和超時勞動狀態的變化。為了保證樣本的隨機性,本文在追蹤數據中添加了逆米爾斯比率,以此調整追蹤樣本缺失的偏誤。具體分析結果如表4所示。

根據表4追蹤數據模型一可知,在控制了2012年自評健康的情況下,存在超時勞動會顯著增加健康風險。在模型二中,超時勞動狀態被劃分為四種類型,分別是兩期均存在超時勞動、兩期均不存在超時勞動、從無到有、從有到無。從數據結果可以看出,以兩期均不存在超時勞動的受雇者為參照類,兩期均存在超時勞動的受雇者,自評健康風險顯著上升;此外,從無超時勞動到有超時勞動的受雇者,自評健康風險也明顯提高;但是“從有到無”這一類別受雇者的自評健康和參照類之間無顯著差異。模型三既控制了2012年受雇者的健康水平,同時自變量也反映了兩年的信息量,分析結果與模型二相一致,即兩期均存在和“從無到有”超時勞動的受雇者健康風險明顯較高。

傾向值匹配分析和追蹤數據分析都支持了超時勞動會對受雇者健康造成負向影響。那么超時勞動對健康的影響機制是什么呢?本文認為,工作后的受雇者需要得到充分休息,促進身體的各項機能和指標恢復正常水平。但超時勞動大幅減少了受雇者的休息時間,壓抑了人的自然狀態,造成受雇者身體健康和心理健康的直接受損。其次,個體能夠通過閑暇時間接觸促進身心發展的休閑方式,達到放松和娛樂的目的,同時閑暇時間增加了接觸有益健康知識、進行健康社會交往的概率。但超時勞動強制擠占了受雇者的閑暇時間,造成個體在職業場域中始終保持密集勞動消耗水平,引發身體透支,損害心理健康。再次,在工業化和理性化逐漸加強的現代社會中,為了與市場工作的規律性特征相適應,個體需要有意識地遵從剛性時間規則。但隨著社會節奏的加快,社會生活和勞動力市場中的最小時間單位不斷減小,有些工作崗位甚至用秒來精確計算工作內容。超時勞動的受雇者更容易體驗到時間的稀缺性,以及對時間減少的擔憂。尤其是超時勞動還會造成期望時間配置和實際時間配置間的沖突,當期望的閑暇因工作任務被推遲或取消,就會產生憤怒和沮喪等情緒,從而對身心健康造成不利影響。

3.超時勞動影響健康的性別差異

在驗證了超時勞動會對健康造成影響后,接下來要驗證的第二個問題是:超時勞動對健康的影響是否存在性別差異呢?本文基于CLDS 2014年數據,使用29個省份作為高層變量,構建超時勞動和性別交互項的多層次模型,結果如表5所示。

根據LR檢驗,多層次隨機截距模型顯著改善了四個模型的估計結果。在基準模型一中,隨著年齡的增長,受訪者的自評健康水平下降,這與個體的生理機能相關,因為人體的新陳代謝速度會隨年齡增長而放緩,一些有害健康的物質不能被身體及時清理,造成免疫力下降,生病的可能性上升;在婚狀態的受訪者自評健康更差,這可能與在婚狀態的受雇者需要承擔更多的家庭責任相關,工作與家庭之間的失衡會對健康造成沖擊;受教育程度越高的受訪者,自評健康水平也越高,一方面教育能夠提升收入,減小受雇者的生活壓力,另一方面,教育也能讓個體接觸到更多促進健康的知識;隨著收入的增長,受訪者的自評健康也實現了上升。收入高者的健康水平更好,這是因為收入高的個體具有更大的消費選擇權,能夠購買更多改善健康的醫療服務與商品;體力勞動者和非體力勞動者的自評健康水平沒有顯著差異;工作強度越高,受訪者的自評健康越低,這是因為工作強度高的個體需要過度透支自身的體力或腦力,這嚴重超出了身體自然承受能力,會對身體健康造成不利影響;對工作價值的感知越負面,受訪者的自評健康越差,因為工作價值與自身期望的偏離,工作成為一種負擔,這會導致受雇者產生身心俱疲的不適感,腐蝕身體健康。

在基準模型二中,隨著年齡的增長,受訪者的心理健康水平逐漸上升,這可能與受雇者的職業成就相關,年長者因為資歷豐厚,能夠具有更高的職業地位,在工作場域中擁有更高的支配和控制權力,因此心理健康水平較高。此外,對中國人價值觀念影響深遠的儒家學說也提倡“四十不惑,五十知天命”等觀念,思想文化的引導也讓年齡大的受雇者在心態方面更加平和;婚姻狀況、受教育程度、收入和職業對受訪者的心理健康均不具備顯著影響;工作強度越大的受訪者,其心理健康水平越低,這與受雇者承擔的工作責任感過重相關,過高的工作期望與現實完成情況可能會產生偏差,對心理健康造成不利影響;對工作價值的負面評價意味著個體對工作的興趣與期望大幅降低,這可能會導致受雇者產生沮喪、角色無能和角色不清等心理問題,造成心理疾病。

在自評健康模型中,以男性不超時勞動者為參照類,女性不超時勞動者(性別一次項)的自評健康風險顯著增加0.076個單位,男性超時勞動者(超時勞動一次項)的自評健康風險顯著增加0.074個單位,女性超時勞動者(交互項)的自評健康風險顯著增加0.22個單位(0.076+0.074+0.070);在心理健康模型中,同樣以男性不超時勞動者為參照類,女性不超時勞動者(性別一次項)的心理健康風險顯著增加0.521個單位,男性超時勞動者(超時勞動一次項)的心理健康風險顯著增加0.391個單位,女性超時勞動者(交互項)的心理健康風險顯著增加1.325個單位(0.521+0.391+0.413),說明超時勞動的女性在自評健康和心理健康上都處于最劣勢的地位。

針對上述實證結果,本文認為:性別差異起源于兩性分工的差異,“男主外,女主內”的家庭分工強化了社會性別角色,同時也形成了較為穩定的性別觀念。1949年以來,為充分實現性別平等,保障女性勞動者權益,國家將性別平等寫入憲法,并且在2012年11月的中國共產黨第十八次全國代表大會上,首次將性別平等作為基本國策寫入報告。但是社會文化具有一定滯后性,傳統文化與現代思想的交融促成了女性在勞動力市場的矛盾地位:一方面,女性可以提高勞動參與率,充分發揮自身潛力,完成更多的市場工作;另一方面,因為家庭性別勞動分工的持續存在,尤其是女性在生育等行為上難有替代性安排,造成女性在非市場工作時間配置上具有偏好。超時勞動的存在使得職場女性不僅需要應對市場工作和閑暇之間的沖突,還要耗費

更多精力應對市場工作和非市場工作之間的沖突,造成了超時工作女性的“雙重時間沖突”,激化了她們時間配置的矛盾,增加了女性健康風險的發生概率。

五、結論與討論

本文從時間配置的視角,研究了超時勞動對受雇者健康的影響及其性別差異。嚴格的因果檢驗模型顯示,超時勞動對受雇者的自評健康和心理健康都存在負面影響,并且這種消極影響在女性群體中更加明顯。在社會生活領域中,時間安排表達了個體生活的基本節奏與規律,市場工作時間、非市場工作時間和閑暇之間一旦失衡,就會導致勞動者生活節奏紊亂,對其身心健康造成負面影響。雖然超時勞動在短期內能夠增加產出,但它會造成受雇者的健康受損,或是讓受雇者產生職業倦怠感,對工作喪失興趣,這反而抑制了工作組織的長遠發展。

本研究有如下啟示:首先,用人單位應該重視管理方式創新,增強受雇者的工作自由支配力度,釋放更大的閑暇潛力,為受雇者創造更加豐富多元和健康的生活體驗,提升他們的獲得感與幸福感,將十九大“健康中國戰略”落到實處。其次,用人單位還要充分認識到女性員工在組織文化、組織形象與工作環境方面的潛在的、長期的積極作用,重視性別平等,關愛女性發展,積極承擔工作組織的社會責任。特別是對處于生育期、哺乳期與更年期的女性受雇者,應該通過崗位任務調整、團結協助、彈性工作制度等方式,幫助女性員工協調工作與家庭生活方面的沖突,降低由此引發的健康風險。此外,有些超時勞動的存在與受雇者自身工作效率低下有關,這需要受雇者充分意識到時間配置的重要性,積極學習工作技能,爭取在工作時間內高效率完成任務,主動脫離超時勞動的工作狀態,提高身心健康水平。

參考文獻:

[1]PARK J, YI Y, KIM Y. Weekly work hours and stress complaints of workers in Korea[J]. American Journal of Industrial Medicine, 2010, 53: 1135-1141.

[2]SZERENCSI K, VAN AMELSVOORT L, PRINS M, et al. Different approaches to estimate exposure to work stressors, using repeated measurements, and the association with cardiovascular disease[J]. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 2013, 55(4):402-409.

[3]TAKAHASHI M, IWASAKI K, SASAKI T, et al. Sleep, fatigue, recovery, and depression after change in work time control[J]. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 2012, 54(9):1078-1085.

[4]BELL D, OTTERBACH S, SOUSA-POZA A. Work hours constraints and health[J]. Annals of Economics and Statistics, 2012, 105-106: 35-54.

[5]YANG H, SCHNALL P L, JAUREGUI M, SU T C, BAKER D. Work hours and self-reported hypertension among working people in California[J]. Hypertension, 2006, 48: 744-750.

[6]LANDSBERGIS P. Long work hours, hypertension, and cardiovascular disease[J]. Cademos De Saude Publica, 2004, 20(6):1746-1748.

[7]NIE P, OTTERBACH S, SOUSA-POZA A. Long work hours and health in China[J]. China Economic Review, 2015, 33:212-229.

[8]DEMBE A E, YAO X. Chronic disease risks from exposure to long-hour work schedules over a 32-year period[J]. Journal of Occupational and Environmental Medicine, 2016(1):1-6.

[9]ALFREDSSON L, SPETZ C L, THEORELL T. Type of occupation and near-future hospitalization for myocardial infarction and some other diagnoses[J]. International Journal of Epidemiology, 1985, 14(3):378-388.

[10]VIRTANEN M, FERRIE J E, SINGH-MANOUX A, et al. Long working hours and symptoms of anxiety and depression: a 5-year follow-up of the Whitehall II study[J]. Psychological Medicine, 2011, 41(12):2485-2494.

[11]ARBER S, COOPER H. Gender differences in health in later life: the new paradox [J]. Social Science and Medicine, 1999, 48: 61-76.

[12]MCDONOUGH P, WALTERS V. Gender and health: reassessing patterns and explanations[J]. Social Science & Medicine, 2001, 52(4):547-559.

[13]MCDONOUGH P, WALTERS V, STROHSCHEIN L. Chronic stress and the social patterning of womens health in Canada[J]. Social Science & Medicine, 2002, 54(5):767-782.

[14]鄭莉, 曾旭暉. 社會分層與健康不平等的性別差異:基于生命歷程的縱向分析[J]. 社會, 2016(6):209-237.

[15]BANNAI A, TAMAKOSHI A. The association between long working hours and health: a systematic review of epidemiological evidence[J]. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 2014, 40: 5-18.

[責任編輯 方 志]