合肥中心城區土地利用變化及影響機制研究

丁莎莎,徐從廣,顧康康,王智紅

(1.安徽省建筑科學研究設計院規劃分院,安徽 合肥 230088;2.安徽建筑大學建筑與規劃學院,安徽 合肥 230022)

0 前言

土地資源是城市空間發展的載體,也是人類得以進行生產生活等活動的基礎。土地利用的快速變化一方面影響城市用地空間的發展,另一方面也影響著生態自然環境[1-4]。

中心城區一直屬于城市范圍內部人流量最大的地區。同時,經濟的高速增長,工業化、城市化帶來的土地利用變化引起的城市用地空間尤其是中心城區的土地利用的演變具有代表性[5]。運用合肥中心城區 1994、2000、2006、2010、2017年5期土地利用現狀數據庫,研究了近24年來的土地利用結構變化以及變化速度,闡述了宏觀政策、地形條件以及人類活動等主要因素對土地利用變化的影響,為今后城市土地的科學開發和農業發展布局提供參考和指導。

圖1 研究范圍(合肥中心城區)

1 合肥中心城區概況

1.1 研究區概況

合肥市位于江淮之間,境內水資源豐富,河網密布。國土面積為1.14萬km2,地形以平原、丘陵與山地為主。本研究以合肥中心城區作為研究對象(圖1),包括4個重要的行政區,如下圖所示,總占地面積為671km2。

1.2 數據來源

本研究以遙感影像及土地利用現狀圖為基礎數據,選取 1994、2000、2006、2010、2017年5個歷史時間段,利用ArcGIS和ENVI相結合的技術[6],對其進行解譯、裁剪、提取、統計,得到研究區5期的現狀地圖。其中本研究用到的所有社會、經濟以及人口數據均從合肥市統計年鑒獲得[7]。

2 研究方法

土地利用變化的過程及趨勢,可以通過定量的方式,如數值來表達,如土地利用的數量、結構變化以及變化率等。土地利用動態變化指數也稱變化率,可以揭示一定時間內各個土地利用類型的變化幅度和速度。變化率的計算是以土地利用占地面積為基礎數據[8]。

3 合肥中心城區土地利用類型變化特征

3.1 合肥中心城區土地利用類型的結構變化

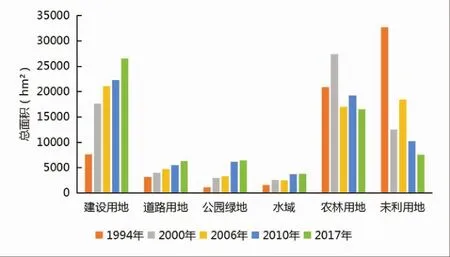

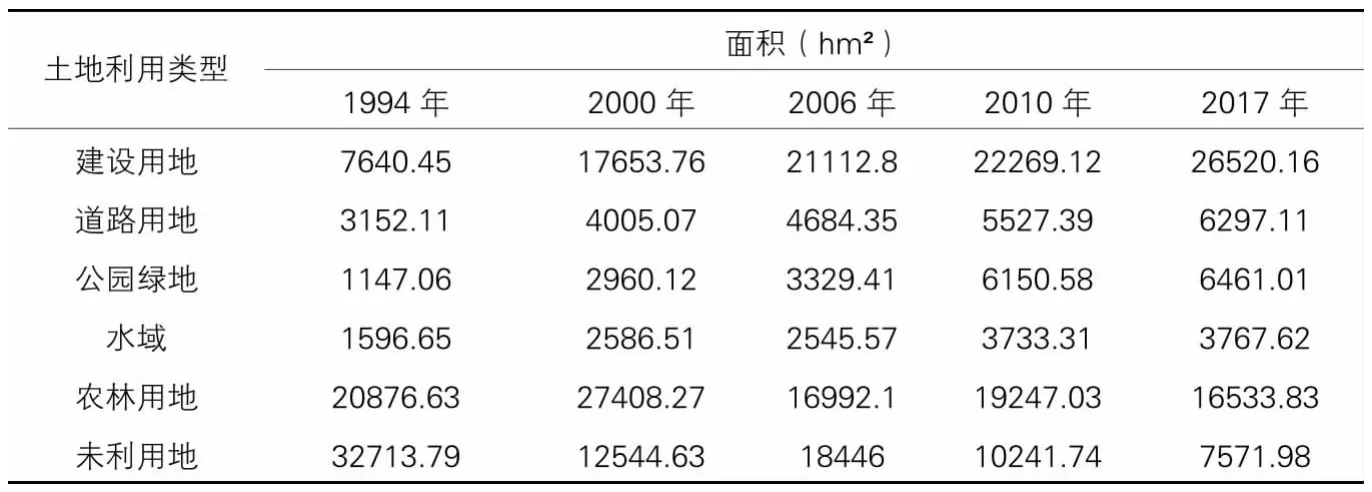

從合肥中心城區土地利用類型的面積、結構變化來看(表1、圖2),1994-2017年,農林用地面積大幅減少,由 20876.63 hm2減少到16533.83 hm2;未利用地總面積由32713.79 hm2減少到7571.98 hm2。建設用地和公園綠地面積大量增加,分別增加了18879.71 hm2和 5313.95 hm2,占總面積的比例大幅提高,1994年占中心城區總面積比例分別為11.4%和1.7%,到 2017年分別升高到33.2%和9.2%。道路和水域面積呈增加趨勢,分別增加了3145 hm2和2170.97 hm2。

土地利用類型分析結果,主要由建設用地與農林地組成,其次是道路用地。究其原因,伴隨快速城鎮化的發展,經濟增長以及人類活動的增多,交通建設用地增加與農業產業結構的調整是農林用地減少的主要原因[9]。

圖2 1994-2017年合肥中心城區土地利用結構

1994-2017年各土地利用類型面積 表1

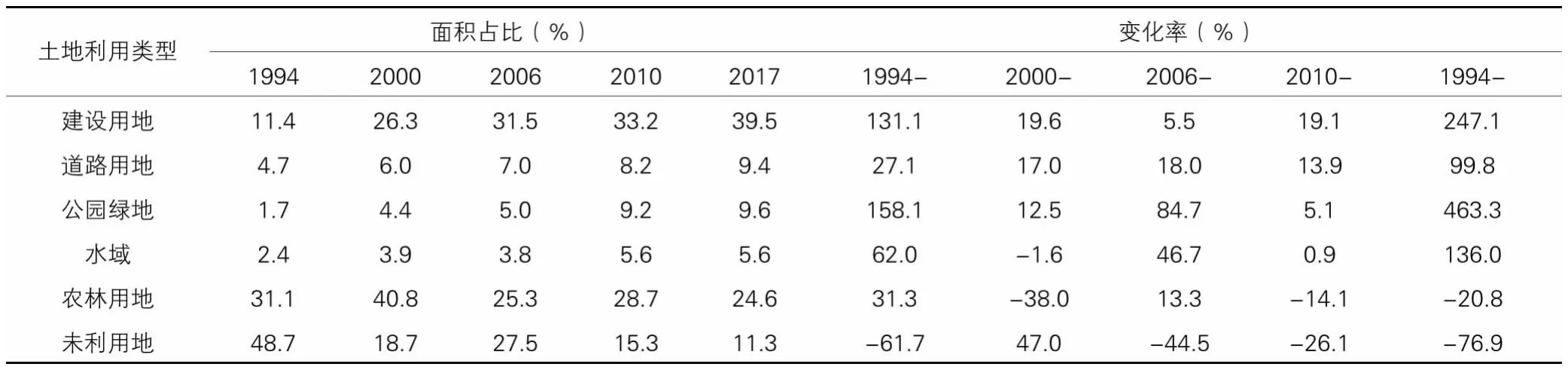

3.2 合肥中心城區土地利用類型的變化率

從合肥中心城區土地利用變化速度來看,土地利用所占比例及其變化率在24年間變化較大且很快(表2),建設用地呈現出成倍數的大幅增加,生態農林用地大幅減少。2000年前農林用地面積最大,其次是建設用地;2000年后建設用地面積最大,其次是農林用地。兩者為研究區主要景觀類型,占比55%以上,組成了1994-2017年合肥中心城區重要的土地利用類型。

其中,2000年前建設用地增幅較大,后期增加緩慢,表明后期研究區城市化速度有所減緩;農林用地面積所占比例由 31.1%升至 2000年的 40.81%(表1),反映了2000年前農林業在研究區社會經濟結構中的重要支撐作用,2000年后農林用地所占比例持續下降,至2010年有上升之勢,說明后期隨著城市化進程加快該區域生態資源被破壞,2010年有所緩和。水域和公園綠地面積總體呈增加趨勢,主要是人類活動的增加[10],導致對于公園以及水庫坑塘建設需求的加大。

4 主要影響機制分析

4.1 區域政策因素

90年代前后,合肥中心城區的空間形態基本保持著以環城公園為核心,西北董鋪水庫內側林帶、東南近郊崗地河灘林帶以及東北河灘林地形成的三大楔形綠地契入北、東、西三翼城市建成區之間,通過合肥中心城區重要的河流生態廊道相連的風扇型空間結構[11]。

1979年編制的合肥市總規中,提到禁止在北、東、西三片建成區之間保留的楔形綠地或農田上建設,此后合肥的發展變成三大片區之間的用地拓展,形成中心向外蔓延式的城市形態發展,三大楔形生態空間被進一步擠占,建設用地蔓延式地滲透在農林生態用地之間,建設用地面積擴張,導致農林用地大面積減少。

隨著1995版《合肥市城市總體規劃(1995~2010年)》的編制,合肥發展戰略為向西南跳躍式地擴張建設,在城市南部建設了一個國家級的經濟技術開發區,城市進入快速現代化發展時期。因此這與2000-2006年期間城市西南近郊的大面積生態農林用地轉入城鄉建設用地,西南楔形綠地破碎化嚴重也是相符合的。

到2006年,合肥提出了“141”空間發展戰略,開始在南部建設濱湖新區,又遵循新型“綠色轉型”發展理念[12],指引城市綠地生態建設進入一個快速增長的新階段,建設了越來越多的公園綠地,2006-2010年期間有大量的農林用地轉為公園綠地,公園用地大面積增加。

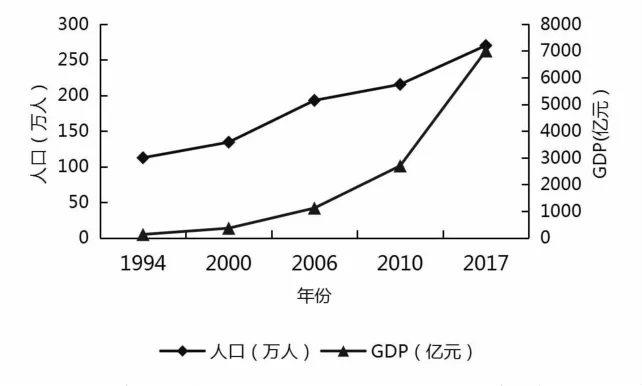

4.2 人類活動因素

人口增長、社會經濟的發展以及建設用地的開發利用程度是導致合肥中心城區土地利用變化的重要因素之一[13]。為滿足人口增加和經濟發展的需求,研究區道路用地和城鄉居民點用地面積不斷向周邊農林用地和未利用地擴張,特別是接近巢湖區域的巢湖北緣被大量開發利用,導致公園用地和建設用地迅速增加而農林用地和未利用地大面積減少,尤其是建設用地這一類型的用地增加速度最快,近24年來面積翻了3倍之多,年均增長達到36.5%。

中心城區是合肥人口和經濟集中分布的區域(圖3),人口的增加及人類活動的加強導致對生態環境的干擾、沖擊程度的增強,綠地網絡空間的破碎化。

圖3 合肥中心城區1994-2017年人口和GDP變化趨勢

4.3 地形地貌因素

合肥地形整體呈現西北高,東南低的特點,中心城區除了南淝河周邊地區其余大部分地區遠遠高于洪水位。淝河之水穿城而過,并在東南鄰近巢湖區域形成了較為發達的生態水網與濕地地區,地形地貌條件對城市北部和西部發展有一定的制約。

城市西北部有董鋪水庫區,東北方向有鐵路線阻隔,東南向是城市風道而且地勢較低。在地形條件的限制下,城市建設伸展出北、東、西、三翼城市建成區,建成區之間是林地和農業用地,構成了前期的“三大楔形綠色空間”形態。之后,隨著城市科學技術的發展,東南以及西北側良好的自然生態資源也漸漸擁有開發優勢,三翼之間的楔形生態綠地進一步被建設用地擠占[14]。

1994-2017年各景觀類型結構占合肥中心城區面積百分比及變化率 表2

進入新時代,濱湖以其以水為脈的巨大環境優勢,城市建設邁開新的發展步伐,城市西南的大面積生態綠地轉化成城鄉建設用地,伴隨著外環農林用地保護屏障進一步向城市外圍轉移。

5 結論

以1994-2017年合肥中心城區為對象,分析土地利用類型的數量結構、變化率以及利用程度等,進一步研究土地利用的變化特征及影響機制,得出以下結論:

①合肥中心城區土地利用類型以城鄉建設用地和農林用地為主,占比42%以上,其次為道路用地和公園綠地,水域面積最小;

②近24年來合肥中心城區土地利用變化顯著,建設用地的不斷擴張導致土地利用程度呈上升之勢。建設用地和公園綠地大量增加,分別增加18879.71 hm2和 5313.95 hm2,林地和未利用地減少;

③合肥中心城區土地利用變化是由于受到多種因素的共同影響,其中宏觀政策和地形地貌基本確定了合肥建成區不斷向西、南擴張的趨勢,建設用地急速增多,農林用地急劇減少,隨著“綠色轉型”發展戰略的實施和人類活動密集,導致公園綠地大面積增加。