梨樹溝鐵礦多空區殘礦安全回采技術研究

任鳳玉 張 晶 劉 洋 張臻良

(1.東北大學資源與土木工程學院,遼寧沈陽110819;2.本溪礦業有限責任公司,遼寧本溪117000)

利用空場采礦法回采礦石時,受礦體條件、采切現狀及生產進度等影響,易殘留部分礦體[1]。殘礦的安全回采一直是采礦工程領域的研究熱點,既可以避免資源浪費,又能延長礦山的服務年限,對于提高礦山經濟效益意義重大[2]。殘礦一般分布在采空區內部及其周邊,其回采方法常與空區危害的處理方法相關[3-4]。目前,常用的空區處理方法大致可歸納為兩類:一是借助注漿與充填等進行強化或支撐圍巖,如高峰礦采用注漿局部固結技術回收民采破壞的富礦石[5],但隨著充填工藝的發展,充填空區回采殘礦的方法應用更為普遍[6-10];二是利用誘導冒落技術[11-12],誘導多空區礦體自然冒落,開掘底部結構或利用下部工程回收冒落礦石[13-16]。

梨樹溝鐵礦南部采區為傾斜中厚礦體,應用淺孔留礦法開采,因礦體傾角變化大,在礦體傾角較小區域,殘留的礦石無法在下部采場回采中回收,且殘礦附近存在多個大小不等的小型采空區。對于傾斜中厚礦體開采形成的小型多空區殘礦,上述兩類空區處理方法均不能直接應用,需要尋求協同生產的回收技術,以達到安全、經濟的生產目的。本研究以此為背景,提出一種誘導冒落與分段崩落相結合的殘礦回收方法,在礦山應用中取得了顯著成效。

1 礦山工程概況

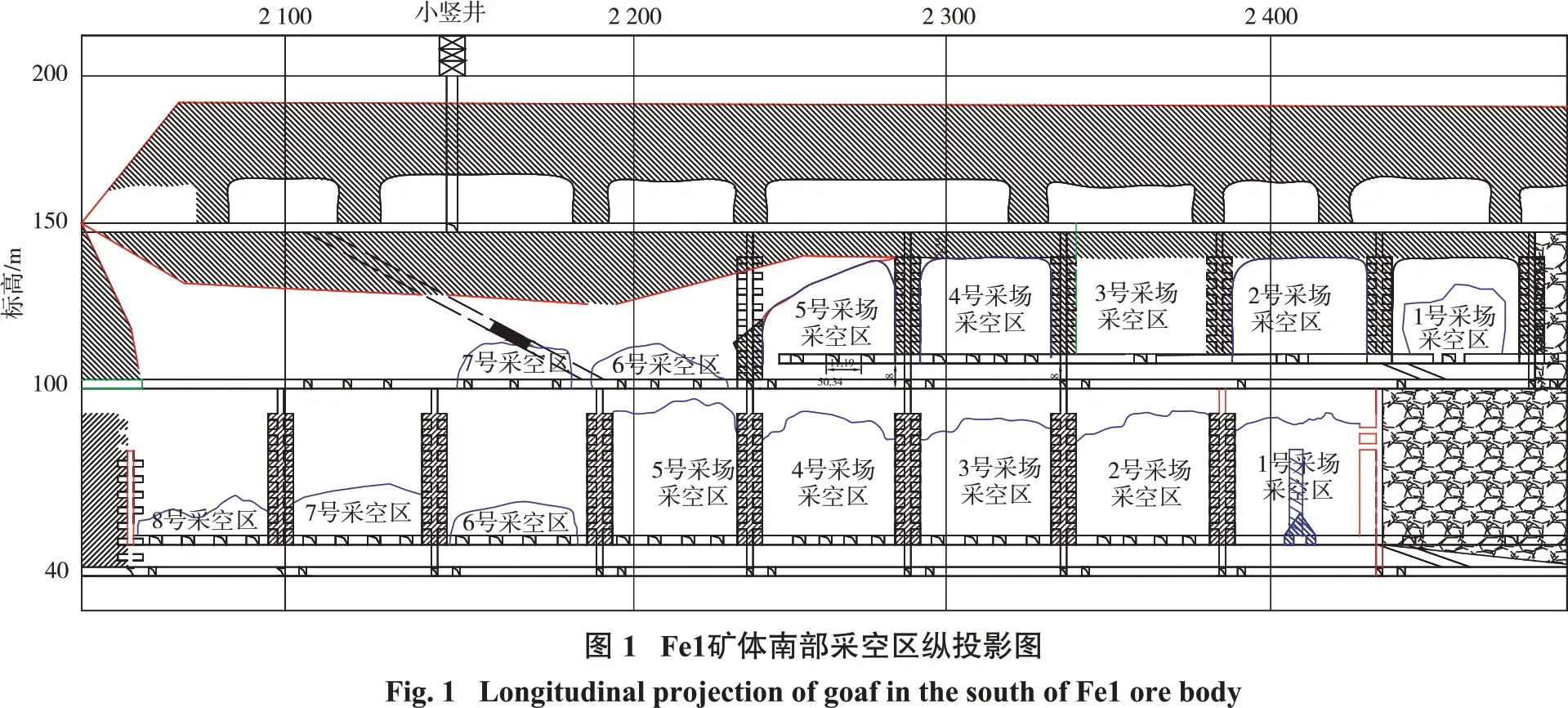

梨樹溝鐵礦南部采區為傾斜中厚礦體,礦巖中等穩定到穩定,應用淺孔留礦法開采,階段高50~60 m,礦房寬40~42 m,間距寬8~10 m,由于礦體傾角變化大,礦房開采高度不一,形成24個大小不等的采空區(圖1)。這些采空區沿礦體走向分布,總分布長度達400 m。其中+150 m 中段的采空區高度較低、離地面較近,礦山采用露天開采方法,回采頂部礦量與處理采空區。150 m 水平以下采空區高度較大,且埋深逐漸增大,考慮經濟合理性,不適合再用露天開采方式回收殘礦。且因礦體傾角較小,殘留的礦石無法在下部采場回采中回收,同時部分礦房采空區已經冒落,多數處于亞穩定狀態,空區的存在也威脅到下部礦體的生產安全,為此,需要研究適宜的殘礦回采方法,以使多空區殘礦得到合理回收,并使采空區得到安全有效治理。

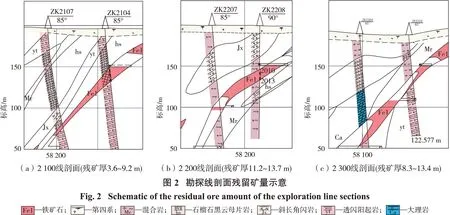

在圖1 中,按回采界線圈定的殘留礦體的剖面形態如圖2 所示,每一剖面的礦石殘留量均較大,外加間柱礦量,淺孔留礦法開采范圍內的殘留礦量超過礦體儲量的。這些殘礦體厚度最小3.6 m,最大13.7 m,礦體傾角為33°~51°,具有良好的回收價值。

2 采空區頂板礦巖可冒落性分析

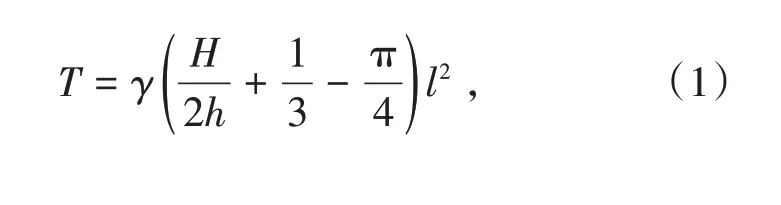

圖2 所示的采空區頂板巖石主要為石榴石英黑云陽起巖和含石榴石英黑云片巖,屬于中等以上堅硬巖石,巖體節理裂隙發育,穩定性為中等穩定—穩定,局部不穩定。基于平衡拱理論[17-18],簡化后的空區頂板冒落拱如圖3所示,通過分析冒落拱力系平衡關系,可得式中,T 為采空區承載拱所受的水平壓力,N;h 為采空區高度,m,H 為采空區頂板埋深,m;γ 為上覆巖體平均密度,t/m2(平面問題);l為采空區半跨度,m。

由式(1)可見,T 與l 的平方成正比,即隨著采空區跨度值的增大,承載拱所受水平力T急劇增大。當T 超過頂板臨空面圍巖的抗壓強度時,頂板圍巖便會被破壞而發生自然冒落。

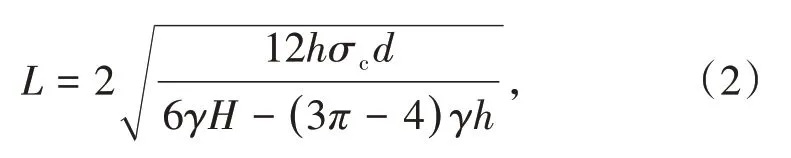

假設采空區上覆巖體為連續介質,其抗壓強度為σc,令T=σcd,L=2l,代入式(1),擴展為空間問題,可得:

式中:L 為臨界冒落跨度,m;γ 為采空區上覆巖體平均密度,t/m3;d 為承壓拱頂部圍巖承受水平壓力的等價厚度,m。

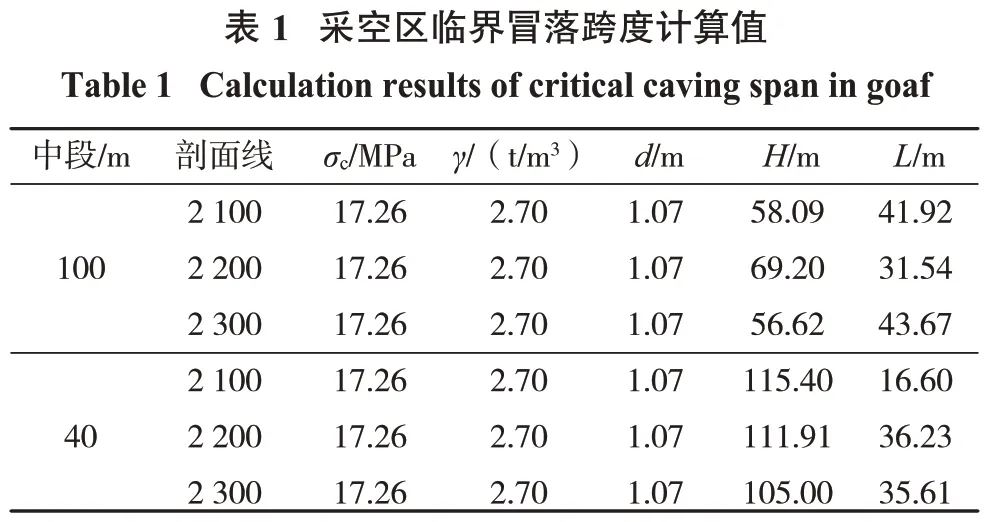

式(2)中γ、σc與H 取實測值,d 取經驗值,由式(2)計算各地質剖面的采空區臨界冒落跨度,計算結果如表1 所示。由表1 可知:40 m 中段各采空區的長度均能達到臨界冒落跨度值,此時采空區是否發生冒落,主要取決于礦房的回采高度,當礦房回采高度足夠大,使之沿傾斜方向的水平投影長度達到臨界冒落跨度值時,采空區便會發生自然冒落;而100 m中段的采空區長度部分達到、部分接近臨界冒落跨度值,需要適當崩落間柱,才能誘導全部空區自然冒落。

?

3 殘礦回收方案

按礦房回采高度可將圖1采空區分為兩類,其一為高位采空區,如100 m 和40 m 兩個中段的1~5號礦房,其特點是采空區高度較大,間柱的寬高比較小,容易向兩側礦房一次性崩落間柱;其二為低位采空區,如100 m 中段的6~7 號礦房和40 m 中段的6~8 號礦房,其特點是回采高度小,采空區整體處于穩定狀態。前者需先崩落間柱,消除頂板圍巖冒落能量的集聚條件,增大采空區冒落形式與冒落進程的可控性;后者則可在殘礦回采中直接處理采空區。

根據工程施工類比法,取臨界持續冒落跨度為表1 中臨界冒落跨度的1.25~1.65 倍。高位采空區和低位采空區頂板圍巖自然冒落進程主要受礦房回采高度的限制,按圖2 所示的采空區剖面形態分析,將標高100 m 水平附近的礦塊頂底柱回采,使100 m 中段與40 m 中段采空區相通,可誘導各采空區自然冒落。為保證空區達到持續冒落條件,將各中段的間柱崩落,同時回采150 m 水平的頂柱,使各采空區聯成一片,并與露天采場聯通,此時采空區的總跨度可達99 m,遠大于臨界持續冒落跨度,滿足空區頂板持續冒落條件。

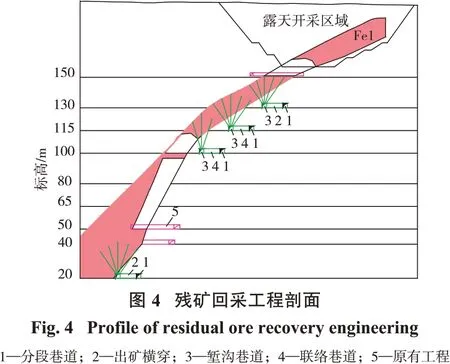

將高位采空區的間柱崩落后,按分段從上往下回采空區周圍的殘礦。每一分段布置一條塹溝巷道與一條分段運輸巷道,兩條巷道均布置在下盤圍巖中(圖4)。首采分段設置在130 m 水平,該分段沒有覆蓋巖層,在塹溝巷道與運輸巷道之間設置出礦橫穿,塹溝巷道落礦時,只放出松散礦量,其余崩落礦量從出礦橫穿放出,保持不出空端部口,防止采空區冒落氣浪沖擊。從115 m 分段開始,對于已經形成覆蓋層的部位,不設置出礦橫穿,只用塹溝崩落及放出礦石;在空區下部礦體厚度較大部位,再設置出礦橫穿,用塹溝崩落下盤側礦石,誘導上盤側礦石自然冒落,冒落的礦石由出礦橫穿放出。由此形成了分段空場、分段崩落與誘導冒落相結合的殘礦回采方案。

在殘礦回采與空區協同處理中,高位采空區對殘礦回采安全的影響較大,空區處理工作分4 步進行:

(1)崩落100 m 中段1~5號礦房之間的4個間柱。從每一間柱內的通風行人天井進入聯絡橫穿,打淺孔向兩側礦房崩落礦柱,崩落的礦石在采空區誘導冒落后,從礦塊底部結構與下盤分段回收工程放出。

(2)從高位空區中部向兩側退采130 m 分段塹溝,該分段的回采可完整崩落1~4號礦房的頂柱(圖1與圖2(c)),將引起空區頂板圍巖自然冒落。

(3)在100 m 中段下盤殘故回收工程回采結束后,崩落40 m中段的4個間柱。

(4)回采40 m 中段的頂柱,促使空區被冒落散體完整充填。

在殘礦回采中,須采取如下安全措施,嚴防空區冒落危害。

(1)用散體隔離回采工作面與空區的空間聯系。對于梨樹溝鐵礦Fe1礦體的南部采空區,塹溝巷道回采長度不足臨界冒落跨度時,空區不會發生大規模冒落,但考慮頂板圍巖的零星冒落滾石影響采場作業安全,在空場出礦分段,每一塹溝巷道出礦口應出礦到端部口微露空區為止,嚴禁端部口敞空,防止滾石傷人。當塹溝回采長度達到臨界冒落跨度之后,空區隨時可能發生大規模冒落,需在塹溝端部口上方留下一定厚度的散體安全墊層(根據文獻[19],散體安全墊層應不小于2 m),并需堵塞工作面與采空區的一切通口,以嚴防冒落氣浪沖擊,留于采場內的崩落礦石,待空區冒落形成足夠厚度的覆蓋層后再放出。

(2)監測冒落進程與嚴防大冒落危害。根據空區體積與埋深估算,圖1 采空區冒透地表時,將會形成地表塌陷坑。運用工程類比法,按臨界冒落跨度的1.25~1.65 倍估算持續冒落跨度,預測得出的采空區首次冒透地表的范圍應在100 m 中段4 號礦房與5號礦房之間。為此,在兩礦房的間柱崩落之前,設計每一礦房從地表各施工1個監測鉆孔,用于監測可能最先冒透地表部位的采空區冒落進程,確定冒透地表的時間與地表陷落范圍[20-21]。在地表及時隔離陷落區,嚴防行人遭受陷落危害。在井下及時確認散體防護措施的落實程度,確保生產安全。

4 方案實施效果

上述殘礦回收方案于2019 年2 月開始實施,100 m 中段1~5 號礦房之間4 個間柱的崩落,以及-130 m分段的回采,均嚴格按方案要求施工,只是地表鉆孔監測方案因故未能實施。截至2019 年9 月底,-130 m 分段已經回采結束,共采出9.8 萬t 礦石,1~4 號礦房采空區于2019 年8 月中旬安全冒透地表,形成的深度不足1.0 m 的陷坑隨即被礦山排棄的廢石充填。空區頂板圍巖的如期塌落,標志著殘采工程的空區冒落威脅已基本解除,殘采方案的上述安全措施可確保生產安全。

5 結 論

(1)生產實踐表明,本研究提出的分段空區、崩落與誘導冒落相結合的殘礦回采方法,能夠高度適應梨樹溝鐵礦南區小型多空區殘礦的回采條件。對于傾斜中厚礦體開采形成的小型多空區殘礦,該方法相較于目前常用的空區處理方法而言,能保障殘礦安全回收與空區經濟處理協同進行,對于同類型礦山具有一定的借鑒意義。

(2)梨樹溝鐵礦實踐經驗表明,對于傾斜中厚礦體小型多空區內部與周圍的殘礦,可根據空區冒落特性制定殘礦回采方案,在殘礦回采中協同處理空區。在殘礦回采中,先消除空區內的礦柱,及時釋放頂板圍巖的冒落能量,再用散體隔離工作面與空區的空間聯系,可保障回采過程不受空區冒落沖擊危害。