齊大山鐵礦南幫含水構造帶探測研究

平守國 王永增 張忠海 郭 凱 孟磊磊

(1.鞍鋼集團礦業有限公司,遼寧鞍山114001;2.東北大學資源與土木工程學院,遼寧沈陽110819)

齊大山鐵礦是鞍鋼大型露天鐵礦之一,同時也是鞍本地區開采歷史最悠久的礦山之一,目前屬于典型的大型深凹露天采坑。由于該礦在日偽時期遭受到掠奪性開采,導致在礦山采區的南幫遺留著較多不明采空區,采空區的存在給礦山生產帶來了極大安全隱患。值得一提的是,2019 年1 月19 日,齊大山鐵礦南幫涌水,水從南幫-180 m 水平(離采場約60 m 高差)進入采場,72 h 蓄水量約11 萬m3。此后水流維持在400 m3/h 左右,對露天采場作業造成了較大危害。通過前期調查分析得出,此次涌水主要是含水構造與南幫下部的采空區連通,造成采空區大量充水所致。但含水構造為隱伏狀態,規模大小難以用常規手段查明。由于含水構造帶與周圍地質環境存在明顯的物性差異(如電性差異等),為利用地球物理勘探技術進行探測提供了良好的地球物理基礎。

近年來,大量學者對于地球物理勘探技術的應用方面進行了大量卓有成效的探索。唐新功等[1]對瞬變電磁法找水進行研究,確認瞬變電磁法對地下水的探測能力比較靈敏,可以勝任找水的工作,也可用于對地下水水位進行動態監測。甘伏平等[2]利用電法、淺層地震發射法、跨孔電磁波透視的綜合物探方法對地下水流通道進行了探測,確定了在不同情況下的最優探測方法組合。武毅等[3]對西南巖溶地區的不同含水介質進行了研究,提出了不同含水介質的地球物理勘查技術組合方案,并結合實例驗證了其實用性。劉文波等[4]在荒漠地區使用瞬變電磁法對地下水進行探測,為沙漠地區鉆井位置選取和施工提供了重要依據。張胤彬等[5]采用瞬變電磁法對小煤窯內的采空積水區進行了探測,表明瞬變電磁法在煤礦水文地質災害調查方面具有良好的應用效果。高陽等[6]對渝東南巖溶儲水構造的高密度電阻率法異常特征進行了分析,并總結該了地區常見的4類高密度電法異常形態,為提高巖溶石山地區找水的成井率提供了理論依據。黃國民等[7]在廣西碎屑巖地區利用電法進行找水工作,總結了碎屑巖地區的電法找水經驗,并為今后碎屑巖地區開展電法找水工作提供了參考。上述研究主要集中于找水、煤礦水文地質災害調查等方面,對于鐵礦山內與采空區相連的含水構造帶的探測較少涉及。本研究以齊大山鐵礦南幫含水構造帶為探測對象,應用綜合地球物理勘探技術進行含水構造帶的先導性探測研究,確定含水構造帶的位置及其與采空區之間的連通關系,解決鐵礦山內隱伏的水文地質工程問題,為確保該礦安全生產提供有益參考。

1 探測區概況與探測技術

1.1 探測區概況

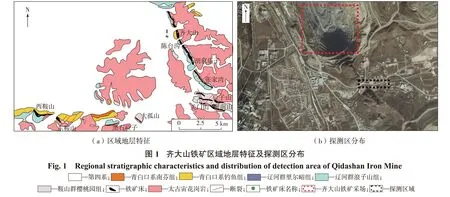

齊大山鐵礦床是典型的“鞍山式”沉積變質型鐵礦床,規模巨大,鐵礦石資源十分豐富。鐵礦床主要賦存于前震旦系變質巖系內,區內經歷了多期地質運動,出露的地層有太古界鞍山群和元古界遼河群,上部地層主要被第四系沉積物覆蓋。礦區的區域變質程度為綠片巖相—低角閃巖相,圍巖蝕變較為常見,蝕變礦物主要有絹云母、石英、綠泥石等礦物,鐵礦的主要產出地層為鞍山群櫻桃園組,具體地層分布如圖1(a)所示。齊大山鐵礦的含礦地層為單斜構造,局部倒轉,走向300°~340°,傾向SW,傾角70°~90°[8-10]。由于區內斷裂構造發育,且開采時間較長,在不同深度存在大量的地下采空區。斷裂構造如與空區及地表水系相連,則存在地下含水構造的可能性非常高。

礦區水文地質條件比較簡單,區內無較大的地表水體,僅在西南側有一條小河,該河常年流水,且流量受季節影響。礦層主要為裂隙含水層,透水性良好,地下水主要通過大氣降水、孔隙水、裂隙水以及近河地段的河水補給。地下水以徑流形式排泄,其流向為近EW 方向,主要依靠重力作用提供動力,水流大致沿地形坡度方向流動。本研究探測區位于齊大山鐵礦采場南幫,如圖1(b)所示。在其附近有一條小河(大青溝)垂直于齊大山鐵礦的走向方向(近SN 方向),是采場南幫唯一的地表水水源,在某種程度上可以作為礦區地下水的補給來源。

1.2 探測技術方案

為探明齊大山鐵礦南幫含水構造帶的分布情況,根據現場探測條件,盡可能垂直于礦體走向,沿采場南幫唯一的地表水水源(大青溝)邊緣布置測線,如圖2所示。同時依據實際勘察情況與工區地球物理探測條件,結合含水地質體的低阻地球物理特征,提出了高密度電阻率法和瞬變電磁法相結合的地球物理勘探工作方法。具體的探測方案為:沿大青溝已知河流兩岸布置兩條平行的高密度電阻率法測線,點距4 m,測線長度240 m,應用60 道電極進行數據采集;并沿大青溝南岸布置瞬變電磁法測線一條,線圈邊長為4 m×4 m,發射線圈20匝,接收線圈9匝,主要基于瞬變電磁法的低阻敏感性對高密度電阻率法探測出的含水構造異常進行驗證。

1.3 探測技術工作原理

1.3.1 高密度電阻率法

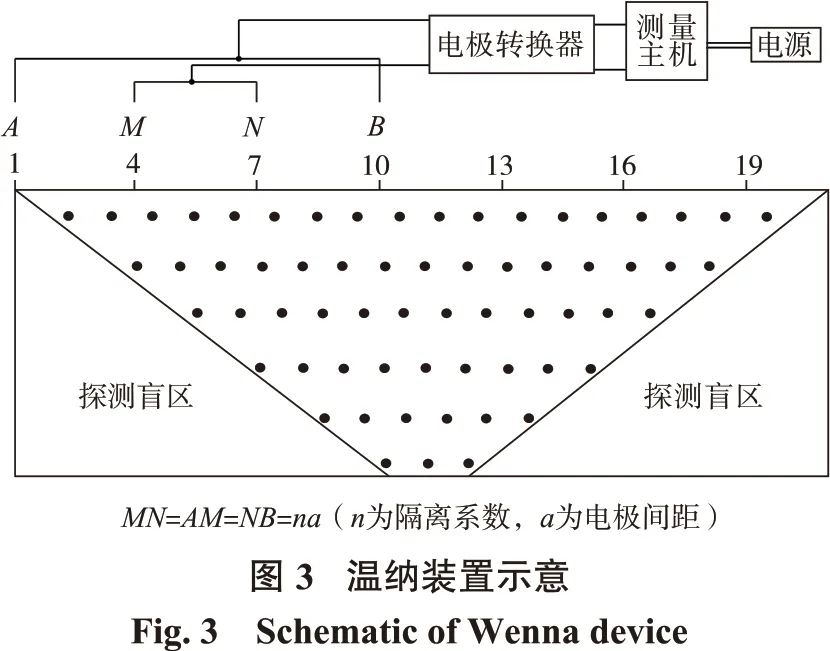

高密度電阻率法是以巖(礦)石之間的電性差異為基礎,通過觀測和研究與該類電性差異有關的電場分布特征和變化規律,來探明地下地質體的分布情況[11-12]。高密度電阻率法探測裝置類型多樣[13]。為獲取較為豐富的地質信息,同時確保探測結果的穩定性和準確性,本研究對高密度電阻率法選用采集數據可靠性程度高的溫納裝置(Wenner Alpha)進行探測,其數據采集過程及數據斷面如圖3所示。

1.3.2 瞬變電磁法

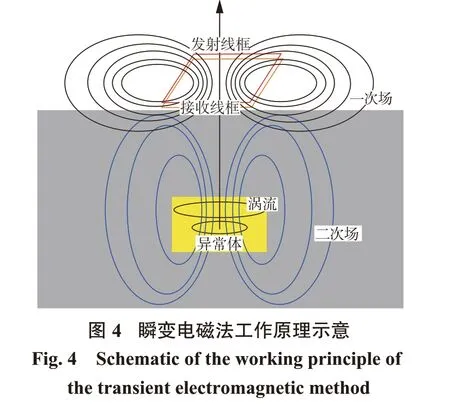

瞬變電磁法是利用不接地回線或接地線源向地下發射脈沖電磁波作為一次電磁場。在一次電磁場的作用下,地下導電體內部感應產生渦旋電流,由于在一次脈沖磁場的間隙期間,渦旋電流產生的二次磁場不會隨一次電磁場的消失而立即消失。在此期間,利用線圈或接地電極觀測二次磁場,通過測量斷電后各個時間段的二次磁場產生的感應電動勢V 和時間t 之間的關系,得到二次場隨時間的衰減變化特性曲線。根據二次場隨時間變化的衰減曲線特征判斷地下不同深度地質體的電性特征和空間形態,從而分析出地下地質體的導電性能及其位置,達到探測地下地質體、解決地質問題的目的[14-16],其工作原理如圖4所示。瞬變電磁法較其他常規電法而言,具有穿透能力較強、不受地形影響等特點,且對地下低阻異常敏感,適用于地下找水、探測含水構造帶、識別充水型采空區等工作[17-18]。

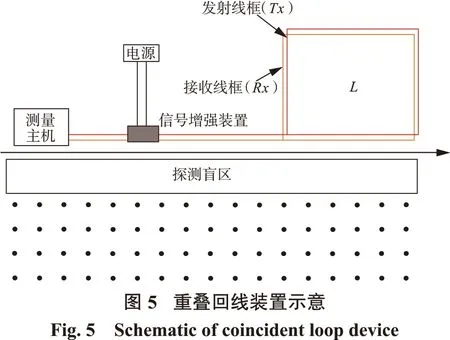

本研究依據探測區現場地球物理勘探條件,選用多匝重疊回線裝置進行探測。重疊回線裝置是由兩個大小、形狀完全相同,在空間上重疊在一起的發射線框(Tx)和接收線框(Rx)組成,在測量過程中沿探測剖面同步移動,如圖5所示。

1.4 探測技術參數設置與數據采集

本研究現場探測高密度電阻率法采用國產DUK-2A 電法勘探系統,為集中式布線設備,適用于在野外復雜地質條件下使用,且操作簡單,穩定性好。為保證探測深度和精度,依據接地電阻實際情況,供電電壓設定為400 V,工頻干擾壓制為50 Hz,采樣裝置最小隔離系數為1,最大隔離系數為19,采樣供電為雙波形直流電,每條線可以采集數據高達570個。

瞬變電磁法采用澳大利亞進口的TerraTEM 設備,該設備可設置更多的時間窗口區間,單位時間內采集信息分辨率高,外加快速增強的關斷時間裝置,適用于對淺—中層地質體進行探測,且對低阻體十分敏感[19-20],適合對含水構造帶進行識別。根據場地條件和探測深度要求,調整設定的發射電流5 A,關斷時間為0.8 ms,50 Hz 工頻干擾壓制,128 次數據采集疊加,單點數據采樣窗口達89個,可以獲取高達50個空間數據點。

2 基于探測區地質-地球物理特征的理論模型正演模擬

本研究選用數值模擬方法對地下含水構造帶的異常特征進行分析,建立高密度電阻率法含水構造帶探測理論模型,如圖6(a)所示。在所建立的理論模型中,設定電極數為60個,電極間距為4 m,含水構造帶位于水平方向76~118 m、埋深7.5~60 m 范圍內,寬度4 m,與垂直方向夾角約39°,圍巖與含水構造帶依據電性差異,其電阻率分別設定為100 Ω·m 和10 Ω·m,數據采集裝置為溫納裝置。并選用有限單元法對理論模型進行正演模擬計算,模擬結果如圖6(b)所示。

在溫納裝置正演電阻率剖面圖中,在模型設定范圍內有明顯的低阻異常顯示,視電阻率為86.9~92.6 Ω·m,探測模擬低阻區域較理論模型設定范圍稍有增大,但輪廓清晰,呈近似橢圓狀分布,且整體向左側深部延伸,與理論模型一致,為含水構造帶電阻率異常特征顯示。同時,在該低阻區域右側有一范圍較小、連續性好、呈狹長狀的次低阻異常顯示。根據上述正演模擬分析,數值模擬結果與理論模型設定情況一致,充分說明利用高密度電阻率法探測含水構造帶具有可行性。

3 含水構造帶探測實例分析

3.1 探測數據處理與成果解譯原理

高密度電阻率法和瞬變電磁法探測數據均采用儀器自帶的軟件按照流程進行處理反演。其中,高密度電阻率法采用驕佳軟件,處理流程為導入數據→交互式手工及自動剔除數據壞點→濾波→地形改正→反演成圖;瞬變電磁法采用自帶的TEM 數據處理工作站,處理流程為導入數據→剪切未衰減前測道→自動濾波→輸入關斷時間→畸道消除、過度過程消除→測點圓滑、測道圓滑→輸入發射電流、接收線圈匝數及面積、發射線框匝數及面積、延時等探測參數→反演成圖。對于成圖數據的成果解譯,則依據研究區的地球物理特征開展。

齊大山鐵礦南幫主要巖性有綠泥石英片巖、綠泥滑石片巖、絹云母石英片巖、含鐵石英巖及千枚巖夾薄層含鐵石英巖層等。從電阻率差異性方面分析,片巖和千枚巖的電阻率變化與含水率的關系較大,含水率小的條件下一般是高電阻率,含鐵石英巖具有硅質條帶,而條帶一般與礦體走向一致,因此,垂直于礦體走向的含鐵石英巖也呈高電阻率。含水構造帶一般呈現低電阻率,因此,含水構造帶與片巖、千枚巖和含鐵石英巖具有明顯的電阻率差異性。

3.2 探測成果解譯

探測工作分別采用高密度電阻率法和瞬變電磁法在齊大山鐵礦采場南幫唯一的地表水水源(大青溝)邊緣進行測線布置。其中,高密度電阻率測線兩條平行鋪設,均采用溫納裝置進行數據采集;并在大青溝南岸沿高密度電阻率測線鋪設瞬變電磁法測線一條,采用重疊回線裝置進行數據采集。探測結果如圖7至圖9所示。

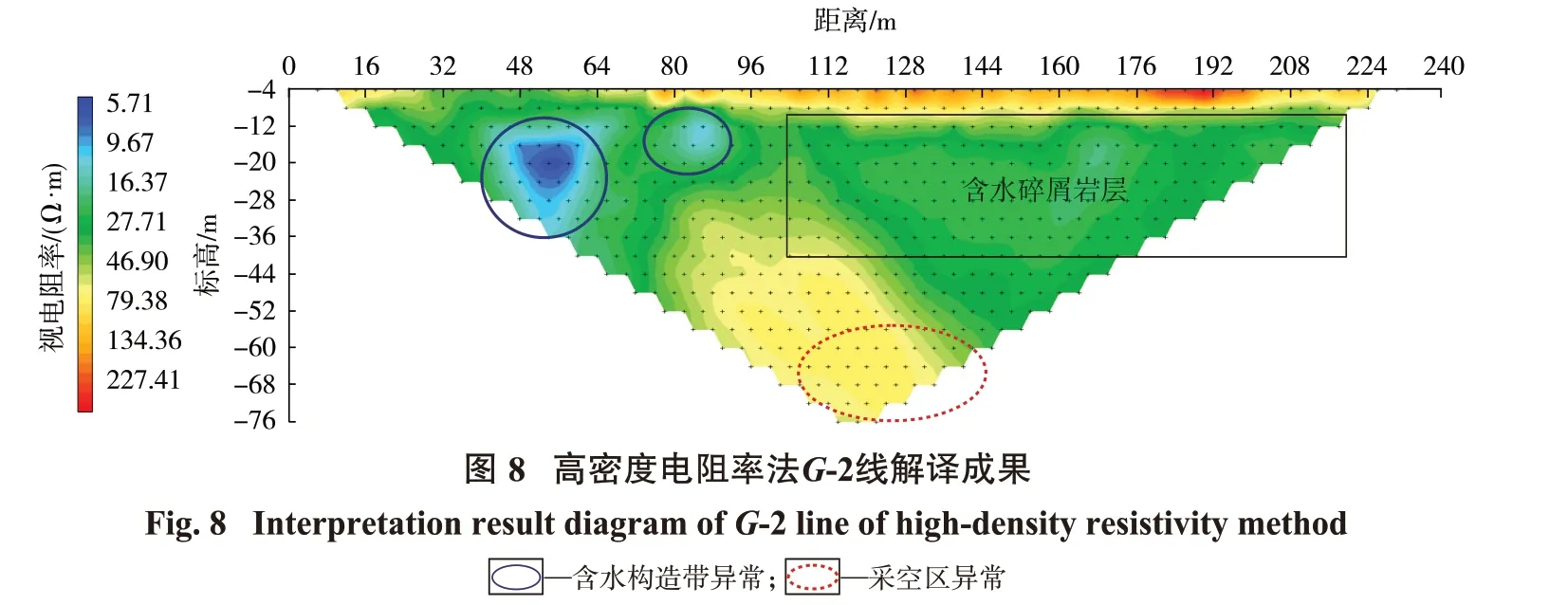

由高密度電阻率法G-1 線、G-2 線解譯成果圖(圖7 和圖8)可知,地下視電阻率層面大致可以分為3 層,第1 層為高阻淺地表覆蓋層,視電阻率為135~227 Ω·m;第2 層為低阻含水碎屑沉積巖層,視電阻率為28~71 Ω·m,推測為河流形成的沖洪積物堆積,疏松易含水;第3 層為基巖層,推測為探測區的老變質巖層,為不透水層,視電阻率為80~146 Ω·m。圖中圈定的采空區異常位置為礦體所在位置,為富礦體,其兩側為構造帶,發育蝕變巖層和片巖層,容易形成導水通道進而與空區貫通。同時,從G-1線解譯成果圖(圖7)上可以看出,在水平方向40~64 m、埋深8~32 m范圍內和水平方向72~90 m、埋深8~22 m范圍內有兩處明顯低阻區域,視電阻率為1.92~8.12 Ω·m,可推測為含水構造帶異常顯示。從G-2 線解譯成果圖(圖8)上可以看出,在水平方向40~66 m、埋深10~36 m 范圍內和水平方向74~92 m、埋深8~22 m 范圍內有兩處明顯低阻區域,視電阻率為5.71~16.37 Ω·m,可推測為含水構造異常顯示。兩條近似平行的高密度電阻率測線解譯成果說明區內存在含水構造帶,且切穿河流分布,形成了良好的供補給關系。

從含水構造帶上方的瞬變電磁法S-1 線解譯成果圖(圖9)也可以看出,淺層1~10 m所顯示的低阻區域為瞬變電磁法探測盲區,根據高密度電阻率法探測結果可知探測盲區主要為淺層地表覆蓋層,研究區內含水碎屑沉積巖層厚度在66 m 左右,其下為基底的老變質巖層,為不透水層。同時,根據圖9 分析可知,在水平方向26~43 m、埋深22~50 m范圍內和水平方向65~80 m、埋深22~54 m 范圍內處在兩處低阻區域,面積較大,且范圍明顯,可推測為含水構造帶的地球物理異常顯示,可與高密度電阻率法的探測成果相互印證。

3.3 探測成果綜合分析與討論

基于對區內含水構造帶的地質-地球物理特征的研究與認識,綜合高密度電阻率法正演模擬成果和現場地球物理探測數據解譯成果,可知在高密度電阻率法G-1 線解譯成果圖上顯示的兩處低阻區域與高密度電阻率法G-2 線解譯成果圖上所顯示的低阻區域范圍基本吻合,二者可以相互印證。同時,高密度電阻率法現場探測成果顯示的低阻異常均與含水構造帶理論模型的正演模擬結果較為類似,也充分說明在這兩處低阻范圍所圈定的異常區間為含水構造帶存在的地球物理異常顯示,表明可以利用高密度電阻率法進行隱伏含水構造帶的準確定位和精細探測。而在高密度電阻率法的成果基礎上,采用瞬變電磁法進行二次探測,充分利用瞬變電磁法的低阻敏感特性,對含水構造帶進行驗證,也顯示了類似的結果。最后,綜合高密度電阻率法和瞬變電磁法探測數據解譯成果,在瞬變電磁法解譯成果圖上顯示的低阻區域均在高密度電阻率法所圈定的低阻異常范圍內,二者可以相互驗證,進一步說明該兩處低阻異常為含水構造帶存在的地球物理異常特征顯示。

綜上分析可知在探測區內,綜合地球物理異常解譯成果圖上所顯示的兩處低阻區域為含水構造帶,河流與含水構造帶形成了供補給關系,可以提供持續的水源滲漏補給,但與空區的關系目前來看聯系不大。基于此種認識,礦山在后續生產工作中,應密切監測含水構造帶變化,防止生產擾動導致含水構造帶擴大與采空區系統關聯,形成大流量補給,給深凹露天開采造成水患災害。

4 結 論

(1)根據高密度電阻率法含水構造帶理論模型的正演模擬結果,可知在溫納裝置上,含水構造帶顯示為低阻異常特征,高密度電阻率法可應用于對含水構造帶的探測。

(2)綜合分析高密度電阻率法、瞬變電磁法探測成果,并與含水構造帶理論模型的正演模擬結果相結合,在探測范圍內圈定出了兩處低阻異常區域,確定為含水構造帶的地球物理異常特征顯示。

(3)含水構造帶的探明表明高密度電阻率法和瞬變電磁法組合的地球物理探測技術可以實現對隱伏含水構造帶的先導性探測,查明含水構造帶的位置及其延伸方向,為礦山安全生產提前預警。