淺析槽波地震對大斷層附近次生構造的探測

馬 帥

(潞安集團 地質處,山西 長治 046204)

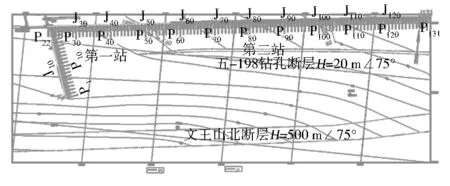

1 勘探區地質概況

該區域開采對象為山西組中下部3號煤層,煤層賦存穩定,平均厚6.29 m,含1層夾矸,分兩個自然分層,其結構為6.29=1.50(0.01)3.58(0.10)1.10。煤巖類型為亮-半亮型煤,煤質為SM-PSM。煤層傾角3~12°(平均7.5°)。老頂為粉砂巖,直接頂為泥巖及砂質泥巖,偽頂為炭質泥巖,直接底為泥巖及砂質泥巖,老底為細粒長石砂巖。76-2號區段位于五陽井田東南部邊界,其總回風巷和膠帶巷延長段兩條巷道已形成。76-2號區段總回風巷掘進過程中揭露斷層兩條,地面鉆孔揭露斷層1條。76-2號區段位于文王山北斷層附近,文王山北斷層是一條落差達500 m的區域大斷層,其附近可能有伴生斷層發育,見圖1。為了進一步查明構造發育情況,為下一步開掘采提供依據,采用了槽波地震對76-2號區段進行了勘探。

圖1 76-2號區段采掘工程平面

2 76-2號區段槽波地震勘探布置

2.1 儀器設備

本次地震探查采用分布式地震勘探系統和單分量傳感器組合進行數據采集。探測工作主要使用的儀器設備有:①YZD11礦用槽波地震電法儀1臺及相關配件;②檢波器類型:單分量檢波器270個;③采集基站18臺;④地震采集大線18根、啟動線兩根。

2.2 工程布置

根據7616準備工作面布置情況,布置探測測線總長度為1 300 m,其中76-2號區段總回風巷1 100 m、76-2號區段膠帶巷延長段200 m。現場探測分兩個階段布置:第一階段為76-2號區段膠帶巷延長段200 m、76-2號區段總回風巷730 m;第二階段為76-2號區段總回風巷720 m。第一階段與第二階段重合150 m。

本次探測設計炮間距10 m,局部5 m,炮數146炮。共布置146個炮孔,布置如下:76-2號區段膠帶巷延長段從巷道迎頭向北布置,共布置21個炮孔,編號為P1~P21;76-2號區段總回風巷從巷道開口向東布置,共布置125個炮孔,編號為P22~P146,從P60炮孔開始,每5 m布置1個炮孔至P90炮孔,從P90炮孔開始再按照每10 m布置炮孔,保證兩階段探測重合150 m。

檢波器布置:道間距10 m,煤層布置二分量檢波器,布置在距底板0.5 m高度位置,X方向指向巷道走向方向,Y方向垂直煤幫指向探測區域;頂板方向布置1個單分量檢波器,為Y方向垂直煤幫指向探測區域,76-2號區段槽波地震勘探布置見圖2。

圖2 76-2號區段槽波地震勘探布置

表1 槽波探測測點布置一覽

炮孔、雷管及炸藥參數:孔高為0.5 m;孔深為2.5 m;炮孔角度為俯角10°;孔徑以礦用風鉆為準(一般直徑為42 mm),能放進炸藥即可;雷管為同一批次、最小延時(I段)瞬發雷管(炮線由紅、灰色組成);每個炮孔裝入300 g乳膠炸藥。

2.3 完成工作量

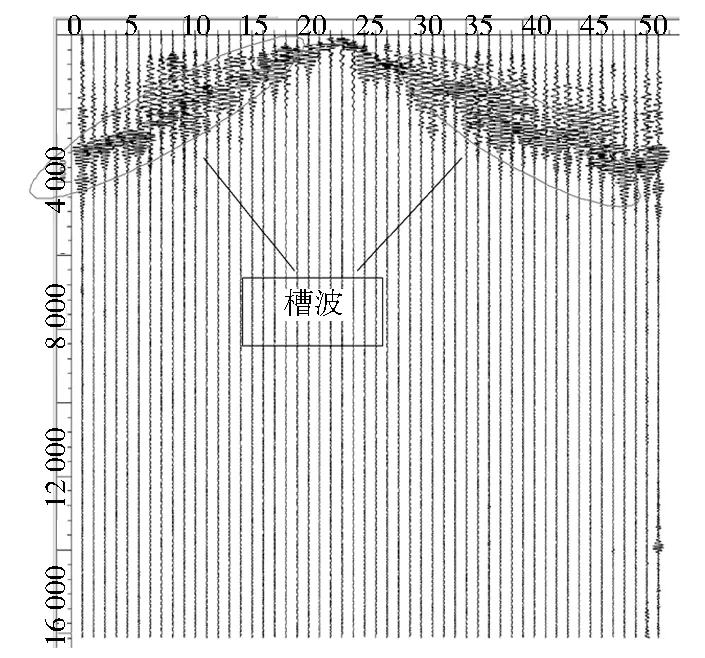

反射震波工作為76-2號區段膠帶巷和76-2號區段總回風巷,探測工作量以布置檢波器為準,累計長度為1 425 m,其中反射震波總測線長1 425 m。反射震波施工時激發點布置在76-2號區段膠帶巷和76-2號區段總回風巷,第一次共計57個炮點,有效炮為57炮;第二次共計73個炮點,有效炮為67炮,無效炮孔為6炮。接收點布置于運輸巷同一幫,第一次171道,第二次112道,有效道為110道(兩分量),平均道間距為10 m。為保證精度,實際計算時以實測點距帶入運算。單炮數據如圖3、4所示,可以看出單炮數據上縱波波速約為3 800 m/s,橫波波速約為2 200 m/s,并且出現巷道聲波,聲波波速為340 m/s。經過槽波提取工作后,可明顯看到高頻槽波信號,其速度為900 m/s。

圖3 處理之前單炮記錄

圖4 槽波提取之后單炮記錄

3 76-2號區段槽波地震勘探成果分析

3.1 反射體波數據處理與分析

通過對數據進行AGC(自動增益控制)處理、頻率域濾波、二維視速度濾波、速度分析、疊加偏移等處理,得到了76-2號區段總回風巷體波偏移成像圖見圖5。受礦井反射波探測信號有效窗口的影響,在測線淺部的縱橫波難以分離,同時也易受巷道直達波的影響,對于與測線相交的斷層,探測存在難度;圖中對于主回風巷的斷層(76-2總回-1號斷層和五-201鉆孔斷層)均有所反應,由此可見此次探測成果的可靠性較好;圖中共劃定8處連續強反射異常區,分別命名為異常1~8,異常區的圈定由其剖面同相軸相對的連續性進行判斷。

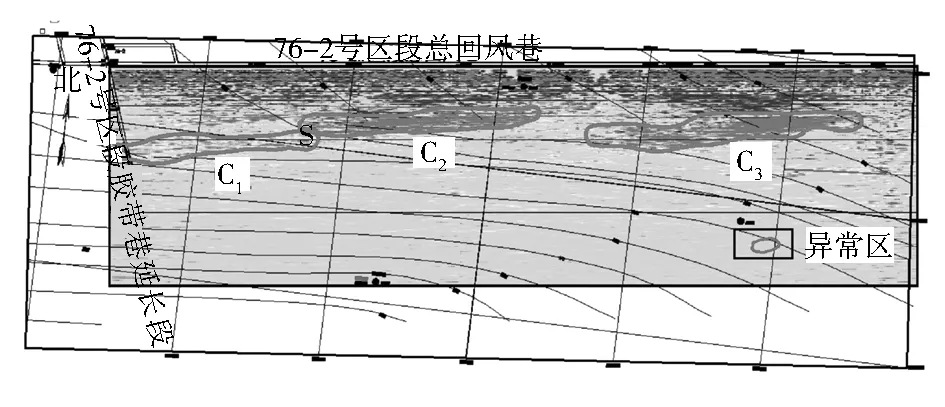

3.2 反射槽波的處理與分析

根據槽波頻率高速度低的特征,采用波前擴散補償-道內平衡-一維濾波-道內平衡-二維濾波的方法進行槽波提取。綜合采取包絡計算、速度分析、包絡疊加及偏移成像等方法,得到反射槽波偏移成像圖,見圖6。

圖5 體波成像異常區

圖6 反射槽波偏移成像

槽波為沿著煤層傳播的地震波,其產生與傳播離不開煤層,故其攜帶了大量煤層信息。當煤層中出現大于煤厚的斷層時,槽波無法穿透,反射回接收處,對反射槽波進行偏移成像可描繪異常地質構造。如圖6所示。圖中存在3處強能量區,分別為異常C1~C3,推測其為斷層的反射槽波成像結果;槽波傳播速度慢,受其有效窗口的影響及成像方向的影響,對于巷道內已揭露的斷層難以分辨,這是與理論相符合的;受C1~C3異常影響,槽波在此處反射,而無法繼續向前傳播,造成對于深部無槽波信號,對于探測深度造成限制,這是與反射槽波探測理論相符的情況。

3.3 綜合分析

綜合以上推斷解釋并結合有關地質資料,考慮到礦井地震的多解性及異常區的分布位置,劃定8條可能的斷層,如圖7所示,斷層WT-1為76-2區段總回-1號斷層,其呈現東南走向延伸;斷層WT-2為五-201鉆孔斷層;斷層WT-1和斷層WT-2處于地震測線位置,且與測線呈大角度相交,在此情況下,斷層反射波較難接收到,故上述已部分揭露斷層的具體走向可靠性一般;斷層WT-3預計最大落差18 m左右,從反射槽波中發現其能量局部較弱,顯示其落差應有一個逐步變化的情況,推測其落差逐步變小;斷層WT-4、斷層WT-5在反射體波和反射槽波中均有反應,兩斷層呈東西走向延伸,其反射槽波能量強,落差應明顯大于一個煤厚,故推測其落差為10~20 m,且從探測結果分析,兩處異常很有可能為同一條斷層;斷層WT-6在體波成像剖面上反應為較為連續的同相軸,存在可能性一般,呈北東向延伸并逐漸尖滅,推測其落差約為0~6 m;斷層WT-7在體波成像剖面上反應為較為連續的同相軸,延展范圍大,存在可能性較低,故在此將其分為1、2、3進行解釋為3處成北東向的小斷層,預計斷層落差為0~5 m;斷層WT-8推斷為礦區邊界的文王山北斷層。

圖7 76-2號區段總回風巷南側地質構造探測地質綜合解釋

4 結 語

通過在五陽煤礦76-2號區段開展反射法槽波地震探測,對文王山北斷層附近構造發育情況有了進一步了解,為該區段采掘工程設計提供了可靠地質依據。