安尼施·卡普爾90年代訪談

Richard Cork

我確實相信我還會繼續工作五十年。

QA:你今年才三十六歲,便獲選代表英國參加了威尼斯雙年展;這一榮譽其實也是對你融合復雜文化背景的能力的一種認可。你在印度長大,父親是印度教徒,母親是從巴格達移民的猶太人。接著你移居英格蘭,在藝術學校畢業后便一直生活在倫敦。再后來,你很快便因色彩明快的雕塑而展露鋒芒,同時這些閃爍著紅藍黃顏色的形狀,也總會讓人聯想到葫蘆、山峰與胸脯等意象。

最近,你的作品越來越多地使用了粗切的石塊或石板,特別是你在威尼斯英國館所展示的那二十個巨石一般的紅色砂巖,每一個上面都鉆有圓形的小孔。你認為,與之前那些顏色明亮、規模更小也更具感官性的作品相比,這些新的作品代表了怎樣的變化?

KP:我并不覺得這種改變是巨大的。實際上,我之前所創造的物件是在定義某個場所或某個活動的區域。早期的上色物件存在于某個空間之中,而這些物件又好像定義了該場所的邊界。過去幾年所變化在于,這一場所緩慢地移動到了物件之內。相應地,這些物件也變得更大更暗,這似乎才是重要的。

QA:在你所談及的這一過程之中,你的關注點一直未曾改變。在你早期的雕塑中,你喜歡那種非常成熟、有機且易懂的形式,我也經常認為它們實際上像是水果且充滿情欲。但即使是在當時,這種光亮的色粉也會將作品移入一個更加似夢似幻的場域。你希望它們在多大程度上既是可感的又是飄渺的?

KP:我認為早期使用色粉的決定是十分恰當的。因為色粉這種材料可以說是來自泥土的,它既有一種物質存在,又仿若無物。它是轉瞬即逝的,而這種二分是我整個存在的核心,也一直是作品的一部分。所以,結合與對立,物質性與非物質性的事物都是非常重要的。

QA:你也在職業早期就決定將自己幾乎所有的作品都統稱為“1000個名字”。現在,這一命名也強調了那些被你掛在墻面或置于地面的物件的序列性,也暗示出它們是你所追尋的更大整體的一部分。你為什么想要強調這一點?

KP:如前所言,色素粉末是一種介于有無之間的材料,而對作品中呈現與未呈現之物的思考從一開始就是我的藝術創作的一部分。“1000個名字”意味著部分揭露。早期的色粉作品會將色粉灑在物件周圍,在地面(或墻面)上定義出一塊區域。看上去,這些物件的大部分似乎是在地面之下或在墻的另一面,所以它們都是對某個更大整體的部分揭露。我認為,在隱喻的層面上,這顯然是一種關于通道的觀念。這也是我試圖形成的一種語言。

QA:你是否也意識到當時作為年輕的藝術家的自己即將開啟一次道路漫長的旅行?這是你所希望的,當然,我相信這也是所有人的期待。我是指你創作這些作品的那個時刻,那個你意識到它們也許是碎片化的、是一種標記的時刻。

KP:當然。我確實相信我還會繼續工作五十年。這對我來說非常重要。我總感覺自己才剛開始,一切都才開始,所以……

QA:所以你會從長計議?

KP:對,這很重要。我認為這也和我想要創作什么樣的藝術有關。我并不追求轟動性。雖然我們生活在一個藝術追逐轟動的時代,但卻很少能見到持續性的實踐。而這才是我想要做的事,希望我可以真的做到吧。

QA:那些早期雕塑還有另外一個問題值得討論,因為你經常會把它們成群成線放置,就好像是在做某種儀式。我知道表演藝術從不是你的興趣所在,但是藝術家在這里幾乎可以扮演一個類似薩滿的角色,你會因此受到激發么?

KP:當我還是學生的時候,我確實做過一些和表演相關的作品。我雖沒有直接創作表演,但1970年代初的學生很難完全不接觸表演的那種思考方式。我感覺自己所做的那些成群的色粉作品是在試圖定義一個儀式性的空間——我將其稱為“場所”。對此,希伯來語會用一個言簡意賅的詞匯“macom”來表示某種有所區別的場所。當然,這其中有許多不同的想法,關于通道、關于儀式、關于正在生成中的事物。從其性質來看,色粉本來就是要被鋪開的。我喜歡這種材料的其中一個原因也是因為它似乎總是產生正好相反的作用,鋪設色粉的某種方式似乎會移除物件制作過程中手的痕跡。它帶來一種嶄新而明確的完美表面,而這一直都非常重要。所以,它一方面是一種非常觸覺性的、物理性的接觸,另一方面又有一種距離。這種距離似乎在說:“易碎,請遠離,不要觸摸。”

QA:你剛剛在說到儀式的時候,提到了一個希伯來詞匯,但是我好奇這種興趣是否也來自你對印度藝術的了解?

KP:當然是,我本身是一個印度人,因此這對我來說是很重要的。多年來,我一直覺得在公共層面處理我的“印度性”是一件非常困難的事情。我發現自己對此變得越來越諱莫如深,因為在過去十年間,這個問題越來越容易被誤解,很多相關的寫作也不盡如人意,而我對此也變得越來越有所保留。但毋庸置疑,我是印度人,我所做的東西不可避免地帶有一定的印度性。這一點很重要。

QA: 1979年,你曾經做了一次重回印度的旅行,對么?在你離開倫敦的藝術學院以后。

KP:那時我已經離開了藝術學院,步入社會也有差不多一年的時間。我覺得這是我早年經歷中經常被誤解的一件事。我在1979年之前和在1979年去印度之后所做的作品,處理的其實是同樣的主題,有所改變的只是我所使用的材料。我感覺那是一次發現,但也僅是一種發現。內容一直都在那里,所以那個是一樣的。然而,我在印度所發現的實際上是對我之前工作的再次確認;它們與二元對立與結合有關。

QA:你所說的“材料”,是指在印度寺廟旁看到的那些鋪開的色粉么?

KP:對,它被用于化妝品和寺廟儀式上。再次看到這個材料時,我想我是帶著藝術的眼光的。于是,那就成了一種不同的體驗,它就變成了一種可被使用的材料。

QA:但是我認為,那次旅行還是重新喚醒或者讓你重新思考了自己對印度宗教的興趣以及那些神明所代表的東西。

KP:當時我作為學生在英國已經待了五年左右的時間了,也經常感到某種格格不入的感覺。我想不清自己到底是英國人還是印度人,也不知道這到底意味著什么。回到印度確實讓我經歷了一次嚴重的身份危機。當時我在那里只待了三周的時間,但這一點卻是很明顯的。旅行回來之后,我對自己是誰這個問題的認識變得更加清楚了。所以如此說來,那次旅行確實很重要。

QA:我特別想到了本身就體現著一種雙重性的濕婆(Shiva),而這種雙重性也是你作品中非常明顯的一個元素。一方面感受強烈、非常入世,另一方面又是一種消除。

KP:我當然對此非常感興趣,但是作為一個學生,我也在馬塞爾 杜尚(MarcelDuchamp)的作品中發現了類似的東西。比如,他的《大玻璃》(The Large Glass)就是對我來說非常重要的一件作品。

QA:為什么那件作品對你來說很重要?

KP:因為它是關于新娘與單身漢的,也是關于二元對立的,當我回到印度的時候,這一點非常明顯。我所行經的那些地方——比如神殿與寺廟——似乎都是印度的世界觀里不可或缺的一部分。但也許更重要的是“起源”這一概念。對立及結合是為了形成一種開端,而這難以言明。巴尼特·紐曼( BarnettNewman)的《第一天》(Day One)在陳述起源,而杰克遜‘波洛克(Jackson Pollock)的作品似乎也在努力做同樣的事。這似乎也是他們在處理的問題。

QA:也許,因為你對強烈色彩的持續思考,你會感覺更接近畫家。畢竟你剛剛提到了波洛克與巴尼特·紐曼。

KP:對,我認為我其實是內心住著一個畫家的雕塑家。我認為,繪畫討論的是這個空間、心靈的虛幻空間,而雕塑討論的則是這個世界——它在此地、它在此時。我似乎創造了這兩者之間的一種奇怪的組合。我現在使用石頭來創作:它與此時此地相關,卻暗示了某種虛幻的別處。某種那邊的東西。

QA:你認為自己作為一個雕塑家是不是一件矛盾的事?

KP:不是。

QA:我的意思是,你不能想象自己做一個畫家么?

KP:我可以。如我所說,我兩者都做。但繪畫對我來說,在經歷了1980年代的陣動之后,又再次進入了危機。我們的文化對真正的智性沒有什么信心,而雕塑似乎更容易處理。因為,從某種意義上來說,我們的整個文化就是一種關于身體的文化。

QA:而且繪畫對你來說非常重要。你一直在畫,一直在創作水彩、拼貼以及最近的版畫作品。我記得曾經參觀過你的工作室,見到過滿墻的畫。

KP:對,在墻上畫畫是我記錄作品想法的一種方式。這是一個記日記的好方法。我創作的紙本繪畫本身就是作品。它們也極少是雕塑的草稿。

QA:但是它們對顏色的測試,是否會對后面雕塑的用色有所幫助?

KP:很少如此。雖然我做了很多彩色的作品,但我所使用的顏色數量卻并不多。我會用紅色、藍色、黑色以及(我已經很久沒用過的)黃色。但我從來沒有用過綠色或者任何混合的顏色。在我看來,它們的潛力是不盡相同的。

QA:這也與你賦予這些顏色的特定含義有關。

KP:正是如此。

QA:你可以就此多談兩句么?

KP:早期的色粉作品定義了這種儀式性的區域與空間,但是它們的顏色是明亮,放射著光線。通過這種向內的移動,這些顏色變得更暗,并吸收著光線。這是一個巨大的改變。我認為多數成長方面的冒險都是從黑暗走向光明,而我的路線卻似乎是反過來的。紅色一直是核心色,它一直是最重要的顏色,它是土地、鮮血的顏色,也代表著熱情等其他相關的含義。從某種意義上來講,我將黃色視作紅色狂熱的一面,而藍色則是紅色虔誠的一面。但紅色清楚地將事物錨定在中心。在過去的兩年間,我的作品只有黑色和藍色。我肯定是在處理一些東西。在我看來,藝術創作不僅是一種將有趣之物置入世界的過程,也是一次內在的旅行,將我帶往它可以去到的地方。如此說來,只有當我可以通過它實現我自己內在的戲劇之時,它才是有效的。我在威尼斯展出的作品中,存在一種質量[如《空無之地》(Void Field)中的石塊]及其空無之間的關系。此外,另一個房間里的《圣母瑪利亞》(Madonna)也是一件空無的作品。

QA:威尼斯展館內的那個巨石陣,乍看之下似乎是某個極簡主義雕塑家的作品。但實際上,這些巨大的石塊都包含一種空無,而整件作品也因此帶有某種顛覆性。你自己是這么看的么?

KP:對,我認為這是一件關于質量與沒有質量、在此處與不在此處的作品。展覽里還有另一件由兩塊藍色板子構成的作品被放在后面的一個房間里,叫做《事物中心的翅膀》(A Wingat the Hear of Things)。它可謂是《空無之地》的反面,又或者它和《空無之地》是一樣的,但卻產生了相反的效果。通過一層藍色顏料的覆蓋,這兩件非常沉重的石塊被做成了輕若鴻毛的樣子。這是一種非常特別的藍色顏料,但它讓這件作品得到了一種輕盈感,就像飛起來了一樣。但是它又可以說是《空無之地》的反面,因為《空無之地》是大地在外、天空或暗夜在內,而《事物中心的翅膀》則是大地在內、沒有天空。

QA:你可否多談談你對神話中捉摸不透之物的興趣么,它從何而來?

KP:對于這種作品(抽象的崇高之物),顯然存在一種現代主義的傳統。

QA:你個人的宗教信仰與你所創作的作品有直接的關系么?

KP:當然有,作品是我賴以研究信仰的中介,但我并沒有固守某種宗教。

QA:但只是通過觀看你的作品是不可能意識到你的宗教信仰的,對么?

KP:對,我認為從某種程度上說,我的作品確實存在一定距離。不怎么看得到手的痕跡,也看不到制作,通常只有繪制完美的表面。顯然,這樣的作品透露得不多。但我感興趣的是比喻的語言,僅與顏色、質量有關。通過將自我移除、將我獨特的方法移除、將我的手移除,我也許可以找到一種為你留下充足空間的方法。因此,我沒有談及我的信仰。我真的覺得我沒有什么可說,但也許我可以為你的信仰提供空間。我想情況就是如此。

QA:我不明白你為什么會說自己沒有什么可說。對一個藝術家來說,這似乎不太尋常……

KP:沒錯,我反對個性崇拜。二十世紀的許多藝術英雄培養了嚴重的個性崇拜。我們也曾經歷過自我表達(特別是意識流類型的自我表達)盛行的1980年代。我認為藝術的現實在別處。我對早期(中世紀或更早)的東西方藝術都抱有極大的熱情。當時藝術與藝術家的關系不大,存在偉大的藝術卻沒有什么藝術家。我認為這似乎才是值得追求的狀況:很多表達,很多感動。作品傳遞了深刻的感受,但卻沒有什么藝術家。我認為這樣做很好。

我所行經的那些地方——比如神殿與寺廟——似乎都是印度的世界觀里不可或缺的一部分。

我認為我其實是內心住著一個畫家的雕塑家。我認為,繪畫討論的是這個空間、心靈的虛幻空間,而雕塑討論的則是這個世界——它在此地、它在此時。

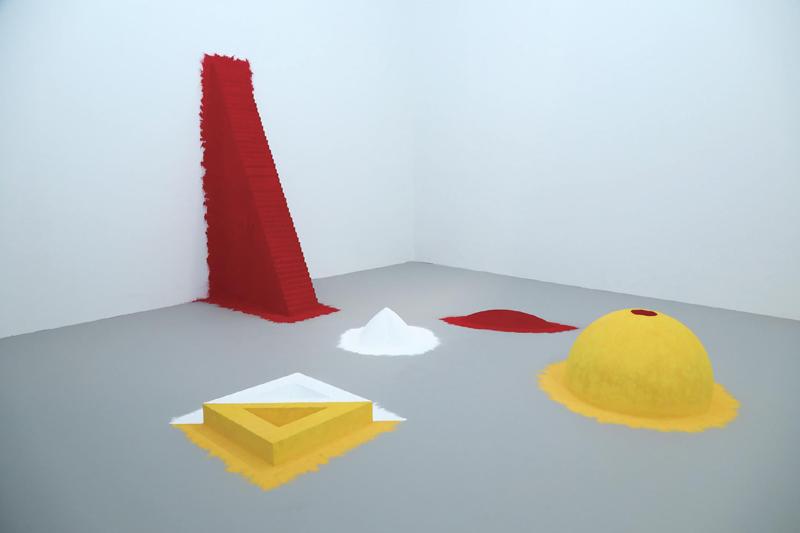

Anish Kapoor《1000 Names[1] 》

1979-1980

Anish Kapoor, Installation Image,

Imperial Ancestral Temple, Beijing,

◎Anish Kapoor, Courtesy Imperial

Ancestral Temple

顏色Color

瓷

Porcelain

可變尺寸

Variable dimensions

2016-2019

OCAT 深圳館 OCATShenzhen

◎劉建華工作窒Liu Jianhua Studio