小農戶與現代農業發展有機銜接:實現基礎及在分類農產品中的實踐

武舜臣 儲怡菲 李乾

[摘 要]小農戶與現代農業的銜接,實現于小農戶生產稟賦、法定權利與現代農業發展約束的互補共贏,豐富于日趨多樣的農產品競爭力提升路徑。在評述已有研究的基礎上,提煉出小農戶與現代農業銜接的實現基礎,并歸納比較了這種銜接在土地密集型大宗農產品和勞動密集型特色農產品間的實踐模式。研究發現,兩種銜接模式不存在絕對優劣之分,隨著社會經濟條件的改變,小農戶與現代農業的銜接模式仍需在實踐中繼續豐富、完善。

[關鍵詞]小農戶;現代農業;有機銜接;實現基礎;實踐模式

[中圖分類號]F323[文獻標識碼]A[文章編號]1673-0461(2020)02-0028-07

一、引 言

實現小農戶與現代農業相銜接從來就是一個世界性難題。資源稟賦限制下,發展現代農業極其必要,卻因小農戶普遍存在的客觀事實①讓發展之路更趨復雜。鑒于此,能否實現小農戶經營基礎上的農業現代化、怎樣實現小農戶與現代農業發展的有機銜接,便成為多數國家農業現代化發展不得不面對的重大課題。縱觀世界農業現代化發展歷程,建立于小農戶基礎上的農業現代化不乏成功范例[1]。然而,深挖成功案例的背后,仍能發現小農戶和農業現代化關系處理上的諸多困難,以及這種困難引致的模式局限[2-3]。

中國是一個富有小農傳統的農業大國[4]。在中國,實現小農基礎上的農業現代化,同樣無法繞開小農經濟和現代農業的關系問題[3]。而且,由于小農戶家庭經營在市場經濟中的局限,中國農業現代化中的小農戶基礎地位的最終確立,更是經歷了一個曲折而反復的過程[5]。在黨的十九大報告明確提出“實現小農戶和現代農業發展有機銜接”之前,小農經濟一直被看作貶義詞[6],小農戶經營也是現代農業發展中要被替代和改造的對象。然而,長期以來的事實證明,農戶家庭經營并未被如期取代②。根據農業農村部預測,到2030年,中國經營規模為3.33公頃(50畝)以下的小農戶仍有1.7億戶,并經營著全國耕地總面積的70%;到2050年,這類小農戶仍將有1億左右,所經營耕地面積仍能占到全國耕地總面積的50%[7]。因此,現在乃至較長一段時期內,小農經濟仍將是農業現代化無法繞開的現實背景[5,8]。那么,如何整合小農資源,實現“大國小農”基礎上的農業現代化?一方面,分散的小農經濟限制了競爭力的提升。為維系小農戶生計而過度照顧小規模,會減緩農業現代化進程,阻礙農業競爭力的提升。另一方面,以土地出租的傳統模式為手段實現農業規模經營,則會擠出小農,導致潛在的農戶生計問題③。在兩難情形下,如何選擇一條合適的道路實現小農基礎上的農業競爭力提升,顯然是一個重要的命題。

幸運的是,經過多年的探索與嘗試,當前中國的農業現代化,已被確定為小農戶基礎上的現代化[9]。而且,分化中的小農戶以及中國的土地制度,又讓這種現代化的實踐模式具備了多樣化的可能。為提升大國小農下的農業競爭力,除既有的土地規模經營路徑外,中國各地區也涌現小農戶銜接大生產以及小農戶銜接大市場等多種實踐模式。因此,有必要提煉小農戶與現代農業銜接的實現基礎,并以之作為銜接小農戶與現代農業的理論指導,推動兩者的有機銜接。

二、小農戶與現代農業相銜接的研究評述與實現基礎

(一)小農戶與現代農業有機銜接既有研究的歸納與辨析

在黨的十九大報告明確提出“實現小農戶和現代農業發展有機銜接”以后,如何實現兩者的有機銜接已然成為主流政策界、基層實踐界和學術理論界的熱議話題[3]。然而,盡管小農戶與現代農業有機銜接問題在學術層面的討論日漸熱烈,截至目前,對如何實現小農戶與現代農業發展的有機銜接,理論層面仍未達成一致,實踐層面也是千差萬別。

以上問題,不得不說是與小農與現代農業發展有機銜接研究的重心錯位有關。根據葉敬忠等[5]的歸納,當前以上兩者銜接的研究,集中于概念界定、關系探討和機制探索等方面。沿其方向梳理既有文獻發現,前面兩類研究具有更高的理論性和系統性,也多被作為研究的重心;銜接機制探討方面的研究則多基于對實踐的描述和總結,難以形成與既有理論的對話。顯然,如上研究資源的分配對側重應用性的小農與現代農業有機銜接,存在著重心的錯位。第一,近年來傳統小農已處于一個加速分化的快車道,不僅不再是一個具有同質性的集合體,更與現今的各類新型經營主體不再存有涇渭分明的關系[10]。正因為此,小農戶的理論分類總是滯后于實踐,對銜接實踐的指導意義不強,將更多學術資源集中于概念方面的爭論顯然并不合適。第二,小農戶在現代農業中的定位問題一直是相關政策制定的基礎[11]。圍繞兩者關系,長期以來存在著若干相對成熟的理論[12]。正是這些理論,會在某段時期內成為政策制定的重要依據。然而,自黨的十九大報告明確“實現小農戶和現代農業發展有機銜接”,尤其是“小農戶”提法的出現,已然明確了決策層對已有理論的選擇傾向性和對兩者關系的態度[6]。同樣的,當前研究的核心應當轉移至發展小農基礎上農業現代化的操作層面,繼續將焦點集中于兩者關系的理論探討已不再合適。第三,實現小農與現代農業有機銜接,重在銜接后效率的提升和銜接機制的穩定。早在頂層設計出臺之前,出于利益最大化的目標追求,農業經營各相關主體間已然形成了一些銜接的實踐模式[13]。縱然其中一些模式并不完善,也多存在著對政府支持的高度依賴。但是,這些銜接模式或成功、或失敗的經驗,都可看作認清和破解小農與現代農業有機銜接問題的關鍵。然而,正如葉敬忠等[3]梳理既有文獻后歸納所得,縱然二者銜接的實踐模式多元而豐富,已有文獻卻僅集中于社會化服務角度,銜接機制方面的研究還遠遠不夠。

(二)小農戶與現代農業有機銜接的實現基礎與銜接穩定性

1.小農戶與現代農業有機銜接的實現基礎

小農戶與現代農業發展有機銜接,關鍵在于和農戶建立什么樣的合約,使得農戶接受這樣的生產方式,同時又使得企業在競爭當中還能夠保持競爭力。此時,有必要了解小農戶擁有的稟賦,以及現代農業發展的制度約束。

在現行政策法規框架下發展現代農業,面臨著土地制度的約束,以及可能的高昂監督成本。此時,小農戶的生產率優勢[14]和制度賦予的土地要素決定了參與現代農業發展的小農戶,既可以作為基本經營單位,也可以作為要素提供者。進一步,鑒于農戶分化及農產品類型的差異,小農戶最終以何種身份參與銜接,取決于這種身份是否符合現代農業競爭力的提升。

2.小農戶與現代農業銜接模式及穩定性判斷

長期分化當中的小農戶導致了小農戶與現代農業銜接的復雜性。為便于分析,借助張紅宇[6]的概念,本文將小農戶群體限定于符合“自己耕種自己承包地的自耕農戶、暫時將承包地流轉給他人外出務工的不在地農戶以及流轉他人少量土地經營的農戶家庭農場”的群體。此時,部分具有經營優勢,并已實現經營面積擴大的原小農戶將被排除在外,留下的都是不具備經營優勢、不愿繼續經營或經營優勢尚未發揮的群體。

要實現這部分小農戶與現代農業相銜接,引入服務主體或其他經營主體是一種常見的方式。如此,才能實現小農戶擁有的土地和勞動力資源在更大范圍內的有效配置。而且,要保障銜接的穩定性,不僅要借助小農戶經營優勢或要素優勢的激活,更要確保經營主體的盈利性。“有機銜接”永遠不是單方面的一廂情愿,而是一個雙向共贏的過程[15]。只有實現了雙方的互利共贏,才能實現銜接的長期穩定。考慮到小農經營在市場競爭中的劣勢,這種穩定性將更多依賴于經營主體的盈利能力。只有在經營主體獲利的基礎上,才有條件談論獲利后的利益分配問題④。當然,這里不能忽視的另一個問題是小農戶在現代農業發展中的定位問題。顯然,相比于提供要素,以基本經營單位參與現代農業的小農戶具有更多的經營自主性。然而,從競爭力提升角度看,適合小農戶以經營單位參與的農業經營領域畢竟有限。而且,在小農戶分化的背景下,要素提供基礎上的替代性經營對部分小農戶反而是一種福利,不應將之籠統看作對小農戶的排斥。

分化的小農導致了多樣性的農戶群體心理賬本[16],增添了小農戶與現代農業對接的復雜性。相比于經營主體相對一致的盈利性特征⑤,分化的小農讓“不侵害小農利益”這一準繩不再唯一。為便于分析,本文在張紅宇[6]對小農戶群體限定的基礎上,選擇郭曉鳴等[11]的分類標準細化小農戶分類,以更好地展示不同類型小農戶銜接基礎的差異性。中國小農戶可分為退出型小農戶、自給型小農戶、兼業型小農戶和發展型小農戶四類。此時,選擇農地流轉經營的外來經營主體⑥,將會在得到退出型小農戶歡迎的同時受到發展型小農戶和自給型小農戶的排斥[16]。選擇共擔風險型全托管的外來經營主體,則更受兼業型小農戶的歡迎,也可能受到其余幾類小農戶的排斥:對退出型小農戶而言,其不愿承擔多余的經營風險;對自給型小農戶和發展型小農戶,則更傾向于保留原本的經營決策權和剩余索取權。

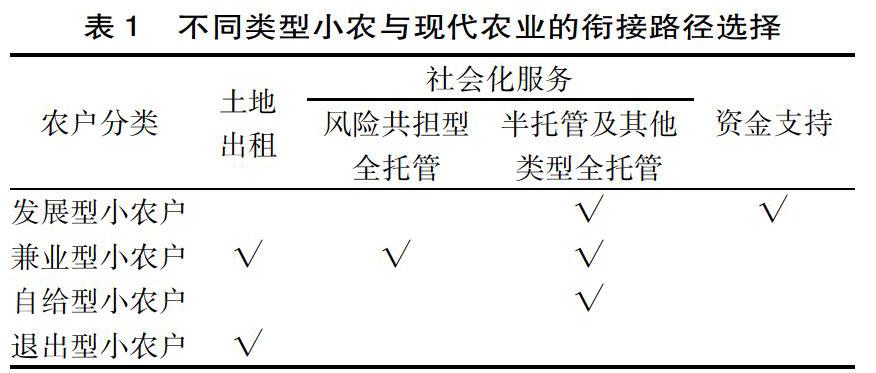

因此,對于不同類型的小農戶,適合其與現代農業銜接的路徑也存有差異。對退出型小農戶,適宜以租地形式,通過土地契約實現兩者銜接;對兼業型小農戶,可通過提供社會化服務或土地出租形式;對自給型小農戶則只適合社會化服務的供給,以商品(服務)契約實現兩者銜接;對發展型小農戶,更好的銜接方式可能是激活其農地經營方面的專業才能,以為其提供必要的資金、服務支持的方式,助力其脫離弱質小農的范疇,成長為農業現代化的直接經營主體(見表1)。只有根據小農戶的類型差異選擇合適的銜接模式,才能實現雙方共贏基礎上銜接的穩定。

三、小農戶與現代農業相銜接的實踐模式

縱然,上文的小農戶分類具有一定理論基礎,基于該分類下小農戶銜接路徑基礎的分析也相對合理。然而,當前一個主要問題是,理論上看似合理的分類模式可能并不適用于具體實踐。正如既有文獻辨析中指出的那樣,當前小農戶與現代農業銜接的研究重點應集中于實踐層面,以上分類卻增添了小農戶與現代農業銜接方面的實踐難度。相比于“不同類型小農戶”的分類,“不同類型的農產品”分類的實踐操作性更強。對此,本文將從“不同類型的農產品”這一新的分類標準出發,分類考察小農戶與現代農業銜接的實踐模式。這類分析的優勢在于:一方面,實現了與既有農戶分類標準的對話;另一方面,從操作層面推進了小農戶與現代農業銜接的既有研究。

小農戶與現代農業的銜接,與經營農產品類型息息相關,對于土地密集型的大宗農產品,需要重點突破經營規模的限制,以降低經營成本,提升競爭力。此時,農戶以要素供給者的身份更為妥當;對于勞動密集型的特色農產品,則需將注意力集中于對消費環節的打通,成本降低和產品增值實現競爭力提升。此時,農戶分散獨立經營的優勢就有了施展的空間。基于以上標準,既有的銜接模式可分為如下兩類:

(一)土地密集型大宗農產品的銜接實例

1.以土地要素為紐帶的流轉模式

2007年中央一號文件提出:“現代農業是社會主義新農村建設的首要任務。”自此,培育新型農業經營主體、推動土地流轉便成為歷年中央一號文件關注的重點。新型農業經營主體不同于普通農戶的首要特點是規模經營,而實現規模經營的一個重要途徑就是土地流轉[17]。相應的,農地流轉集中也經歷了一個迅速發展的階段。農業部統計,截至2013年底,全國承包耕地流轉面積3.4億畝,是2008年底的3.1倍,流轉比例達到26%,比2008年底提高17.1個百分點。然而,隨著農地流轉規模的進一步擴大,流轉農地的存量問題凸顯,新增面積難度也逐年增加(見表2)。

自2007年以來,土地流轉在國內如火如荼的展開,為農業規模經營及小農與現代農業的銜接打下了較好的基礎[18]。然而,隨著以土地流轉推動農業規模經營難度的加大[19],以及既有流轉主體的部分“不合理”行為[20-21]。至少在理論界,以土地流轉實現農業規模經營的模式得了更多的負面評價[22],而以土地托管為主要形式的服務規模經營則受到追捧,在實現小農戶基礎上的農業現代化方面大有取代土地流轉之勢[23-24]。然而,筆者在梳理既有文獻,并結合調研實踐后發現,即便是當前,土地流轉在農業規模經營形成中的基礎性地位并未發生動搖,以土地托管為代表的服務規模經營多是對既有土地規模經營的補充[25]。因此,梳理以土地租金收益為紐帶的流轉模式仍有其必要性。

案例一:以流轉土地實現農業規模經營的節本增收。

河北金沙河面業集團有限公司(以下簡稱“金沙河集團”)是成立于1996年的國家級農業產業化重點龍頭企業。為更好地實現土地流轉經營,金沙河集團于2012年成立“金沙河農作物種植專業合作社”(以下簡稱“合作社”),積極推行“政府+龍頭企業+合作社+農戶+科研機構”五位一體股份合作制模式。截至2018年8月,合作社已流轉土地3.7萬余畝,共設7個生產基地。

降本增效方面,得力于規模經營,合作社在農機、農資和水電環節共節省170元/畝·年。農民增收方面,農戶以土地面積折股入社,采用“保底+二次分紅”模式獲得收益。其中,保底的土地租金主要是實施縣政府規定的“雙500”固定成本定價模式⑦。二次分紅是指對于扣除租金之后的盈余按照一定的比例進行二次分配,如果出現虧損則全部由合作社承擔,農戶仍舊享受全額的租金收入。以上兩部分收入加和,農戶戶均年增收達12 109元。

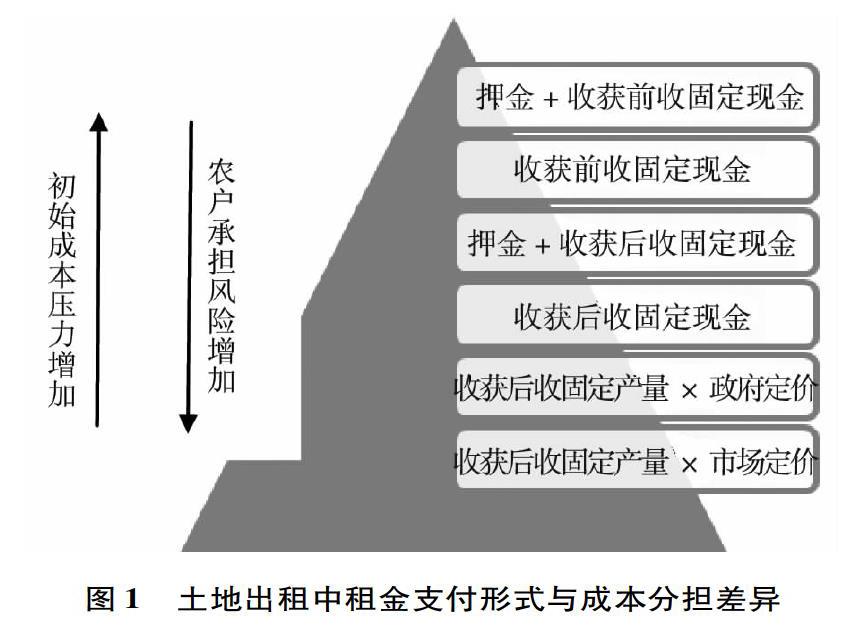

雖然土地托管和土地租賃兩類模式中土地租金的機會成本一樣,但現金成本存在較大差異。作為無數流轉案例中平凡的一個,案例一可以提供這樣一種判斷:以土地流轉實現的農地規模經營,同樣可以從現金成本角度做到經營成本的降低和小農戶收入的增加。而且,結合實踐調研發現,同樣是以土地流轉為渠道的農地規模經營,在成本承擔方面不盡相同。在某些條件下(如農戶愿意承擔更多風險),如果能夠避開產生現金成本的支付方式,土地出租仍不失為銜接小農戶與農業現代化的有效手段。土地流入主體初始成本壓力(現金成本意義上)及農戶承擔風險差異歸納的土地流轉模式如圖1。圖1中,如若選擇土地流轉中成本壓力較低的租金支付模式,同樣可以獲得破解成本束縛、擴大經營規模的效果。

以農地流轉實現的小農與現代農業銜接模式,本質上是小農戶將自身擁有(承包)的土地要素提供給其他農業經營主體,并從其他農業經營主體處獲得土地租金的要素契約模式。該模式具有合約形式簡單、經營主體經營權集中、便于政府統計等優勢[26],同時也存在著風險集中、初期成本過高等問題[27]。具體來說,過高的初期成本限制了經營主體經營規模的擴大,集中的自然風險和政策風險又加重了經營主體的破產可能。此外,對小農戶而言,以土地要素為標的實現的現代農業銜接模式存在兩個特點:第一,小農戶可以獲得相對固定的土地租金,也失去了分享更多經營利潤的可能;第二,土地的流出進一步弱化了小農經營的存續基礎,加速了家庭經營模式的破產和小農戶的分化。然而,以上特征卻多被給予了價值判斷,常被作為土地流轉“侵害小農利益”或“擠出小農”的依據,進而限制土地租金收益為紐帶銜接模式的應用與推廣⑧。

與既有的小農戶分類相對應,退出型小農戶更傾向于選擇土地流轉模式,自給型小農戶和發展型小農戶卻可能對該模式存有排斥[16]。實踐中,這兩類小農戶更可能轉入農地而非轉出。對兼業型小農戶,兼業深度的差異決定了其對土地流轉出租的態度,一般而言,兼業化程度越深,農地的經濟功能將逐步弱化而保障功能突出,與土地流轉模式的關系也越復雜。該實踐層面的難題,也決定了理論層面的小農戶分類在指導實踐層面的不足。

2.以經營服務為橋梁的托管模式

同樣的土地密集型大宗農產品經營,能否走出一條比直接流轉土地更有效的降本提效模式?限于農地制度和既有模式的高成本和高風險,一種長期存在但未受關注的模式開始得到關注⑨。2014年中國農業發展高層論壇上,時任中央農村工作領導小組辦公室主任陳錫文就曾提出“通過規模化服務提高農業生產效率”的論斷,以服務規模化帶動農地經營規模化成為小農與現代農業有機銜接頂層設計的重要補充[24,28]。

案例二:風險共擔型土地全托管模式。

吉林省榆樹市孫某于2011年成立了大川機械種植合作社(以下簡稱“大川合作社”)。限于資金壓力,最初幾年,以流轉實現的農地經營面積始終維系在50公頃左右。有限的面積阻礙了農業經營成本的降低和競爭力的提升,對小農戶的帶動作用始終難以發揮。對此,自2013年起,大川合作社轉以土地托管的方式發展規模經營。由于擺脫了資本的限制,經營面積迅速提升,截至2018年,合作社共托管土地370公頃。經營面積的擴大降低了農業投入成本,也提升了農業經營效率。大川合作社提供的資料顯示,小農戶參加托管后1公頃土地耕作成本可以降低2 000元左右,而合作社也可以從農資和機械服務方面獲得部分收益。當然,相比于出租模式,小農戶在獲得潛在經營收益的同時,也承擔了一定的風險。因此,收益分配和監管保障成為此類分成契約能否達成的關鍵[13,29]。

在大川合作社成立之前,榆樹市最具典型的土地托管合作社是陳某2009年成立的田豐機械種植合作社(以下簡稱“田豐合作社”)。同樣為降低農地成本對經營規模的限制,以及高度集中的風險問題,田豐合作社開始開展土地托管業務。成本降低方面,以2015年為例,通過土地托管連片作業,每公頃玉米比人工收割降低成本1 900多元。收益分配方面,合作社實行兩次分配:第一次按土地要素分配。2015年,農民托管給合作社的土地每公頃實收11 300元,比其他農戶多收2 000多元。第二次按雙方交易量分配,合作社以可分配盈余的60%返還給社員。以上結果跟大川合作社并無二致,都實現了降低成本和提升小農戶收入的作用,兩者的根本區別存在于風險管控和收益的分配上。在田豐合作社,秋收時,參與托管的農戶可在同一區域選擇2—3名未托管農戶的土地,以測算的平均產量作為合作社要交予農戶的產量。然而,同樣的模式卻在大川合作社出現了問題。2013—2014年,大川合作社曾短時間借鑒過田豐合作社的土地全托模式,結果卻不甚理想。對此,大川合作社于2015年采用了“統種統收分管模式”。經過比照后發現,相比于田豐機械種植合作社既有的土地托管模式,大川合作社的模式改變了原有的風險分擔機制,以農戶田間監管的引入替代了已有的產量比對方式。

結合調研實踐獲悉,不僅是農業經營主體,小農戶也有著明顯的風險規避特征[27]。正因為此,如何處理土地全托管中的風險分擔問題,以及經營過程中的監督問題都是小農戶與現代農業銜接穩定性的外在沖擊因素。也正因為此,實踐中也出現了土地托管的典型村繼續轉型,回歸與規模土地流轉掛鉤[30],乃至回歸租地模式的道路。

農業社會化服務的存在為農戶農地經營方式提供了更多選擇。相比而言,除退出型小農戶外,其他幾類小農戶都會或多或少參與過土地托管。然而,該模式的一個可能問題是,該模式基礎上的銜接未必都能歸屬于小農戶與現代農業的銜接。該模式的可行性還要取決于農業社會化服務提供方的經營特征。

(二)勞動密集型特色農產品的銜接實例

較之大宗農產品,傳統農法的特色農產品更符合個性化、中高端的消費市場需求。破解農產品“賣難”問題,實現小農戶產品的商品化、市場化,讓特色農產品對接到真正有需求的消費者,是連接小農戶與現代農業的關鍵[31]。浙江遂昌趕街公司(以下簡稱“趕街公司”)的實踐表明,電子商務是助力小農戶產品進入消費市場的有效方式,催生出遂昌模式。遂昌模式是中國首個以服務平臺為驅動的農產品電子商務模式,指以本地化電子商務綜合服務商為載體,帶動縣域電子商務發展,促進地方特色農產品線上交易和傳統產業發展。

趕街公司在促進特色農產品上行的創新有五方面:一是自下而上構建中小農戶信任機制。小農戶實名制代言自身產品和在線承諾,趕街合伙人(縣、鄉、村三級合伙人)以經紀人身份負責產品的品控和質量保證,政府加強質量管理及品質承諾,銷售平臺也有誠信保障體系。中小農戶信任機制的建立,讓產品可追溯,責任主體明確,使消費者對小農戶的信任透明化。二是為中小農戶提供專業化的供應鏈管理服務。與有合作關系的地方政府,在當地共建農村電商公共服務中心,聘請有專業能力的團隊,或外包給其他專業團隊集中性為小農戶提供商品規劃與設計,以滿足消費者與平臺的需求,讓小農戶產品轉化為商品。三是發展基于“人鏈”的農產品社會化分銷機制。基于移動互聯網、社交平臺的全面發展,利用社交電商邏輯建立社交化分銷體系,創造本地的流量中心,把基于“物”的固化標準,轉化到對于“人”的信任關系,做到去平臺化、去中心化。四是建立中小農戶O2O優質產品體驗店(互聯網版CSA)。線下體驗對于農產品來說至關重要,趕街公司不斷探索線上線下相結合的小農戶產品銷售模式,如針對城市消費群建立基于體驗(包括定期不定期邀請小農戶現場直接對接社區用戶)、提貨、臨時倉儲為主要功能的線下實體、輔以在線化下單、送貨上門的服務。五是協助區域農產品公共品牌打造。品牌對于農業長遠發展意義重大,趕街公司創造了“耕谷”“遂昌龍粽”等區域地方公共品牌,從賣產品轉到賣品牌,通過宣傳原產地,延長產品生命周期和拓展價值空間。

助力小農戶的電商化,需要解決信息不對等、供應鏈不對等、市場營銷能力不對等的問題[32]。趕街公司通過線上線下結合的服務方案,構建縣、鄉、村三級鏈式服務網絡,把農村的資源,例如農產品等轉移到城市,把城市的金融、培訓等信息轉移到農村,服務于農民生活、農產品銷售、創業就業等實際需求,實現城鄉互通。

以信息流實現小農戶和大市場的連接,在不干預小農家庭經營模式的基礎上,降低了流通過程的諸多成本,實現了小農戶和現代農業的又一銜接[33]。然而,該種模式穩定性的維系同樣受到幾個方面的挑戰。第一,信息傳導的成本問題。考慮到消費者信息接收的有限性,作為流通服務的提供方往往會設置多樣化的服務模式,以及服務的階梯價格[31]。要想獲得更有利的信息傳導位置,可能就需要更高的信息服務成本。對于利潤率偏低的小農戶而言,隨著信息服務成本的日益提升,其盈利平衡點極有可能很快到來。此時,無利可圖的小農戶就可能選擇退出這一銜接模式,導致銜接的失敗。第二,以服務連接小農戶與消費者,也存在一定的質量安全不可控和穩定性弱等問題。盡管,技術檢測手段及懲罰制度的設置可以一定程度緩解以上問題,但并不能從根本上對該問題加以克服。正因為此,加強食物供應鏈的垂直整合和食物體系的可控度可能會成為流通環節服務模式的轉變方向,最終會重新導致小農戶經營地位的下降,以及潛在的“去小農化”趨勢[34]。第三,該模式適用的小農戶范圍有限。一般而言,兼業型小農戶和發展型小農戶都可通過該模式實現與現代農業的銜接。然而,特色農產品重在特色,并非所有地區的資源稟賦都符合特色農產品的生產條件。此外,相比于發展型小農戶,兼業型小農戶特色農產品提供能力有限,且并非將特色農產品的提供作為家庭經營目標,這也限制了該銜接模式的發展空間。

四、結論與啟示

“大國小農”國情下,實現小農戶與現代農業有機銜接面臨諸多困難。通過提煉小農戶與現代農業銜接實現基礎,以及對土地密集型大宗農產品和勞動密集型特色農產品中實踐模式的比較分析,本文認為,小農戶與現代農業銜接的成敗,根本取決于小農戶在現代農業中的合理定位。從既有基礎看,小農戶不僅擁有一定的生產要素,在某些農產品生產領域也具有經營優勢。實現小農戶與現代農業的穩定銜接,關鍵在于現代農業對小農戶的訴求和小農戶生產決策的匹配。然而,不論如何銜接,其本質都是將小農戶有限的經營優勢或要素資源與現代農業相銜接,在互利共贏基礎上實現現代農業競爭力的提升,最終實現農業現代化和小農戶增收的目標。基于諸多實踐模式的分析發現,對于土地密集型大宗農產品,擴大經營規模是提升競爭力的關鍵。而經營規模的擴大,則受限于小農戶提供的土地要素價格。對此,多樣化的土地流轉租金支付模式及后來的服務規模經營模式應運而生,在突破成本限制的基礎上,為擴大農業經營規模、提高農業競爭力、增加農民收入提供了更優的路徑。對于勞動密集型特色農產品,重在對其價值實現上的突破。在最大程度保留小農戶經營自主性的基礎上,通過提供產業鏈服務,以提升產品價值的方式實現小農戶和大市場的連接。當然,上述兩種銜接方式都屬目前情況下的有益嘗試。但對這些嘗試能否支撐中國的農業,并讓中國農業在世界市場上具有競爭力,還需要繼續在實踐中豐富和完善。

從已有銜接模式的發展也可以看到,從全產業鏈角度出發,充分利用小農戶的既有資源,已成為一種大的趨勢。金沙河集團作為糧食加工企業,其流轉土地從事糧食生產便是產業鏈延伸的結果。同樣的,當前產業鏈不同環節的多數主體,都在嘗試向產業鏈兩端延伸,既可以以訂單農業或農業社會化服務的形式進入農業經營環節,帶動小農戶與大生產的連接;又存在基于家庭經營的基礎上,借助門店、物流服務帶動農民,實現小農戶與大市場的有機銜接。未來小農戶與現代農業的銜接,更多的可能是產業鏈上下游主體對產業鏈的延伸,以及小農戶在產業鏈中的優勢定位相結合。總之,實現小農戶與現代農業相銜接,既要保障產業鏈上下游主體產業鏈延伸的高效可持續,又需注重分化中諸類小農戶在產業鏈中的定位差異,最終達成一種互利共贏的穩定局面。

[注 釋]

① 世界銀行數據顯示,當前發展中國家中,約有2/3的農業經營主體經營的耕地面積小于2公頃,屬于典型的小農經營。而且,即便經歷了現代農業的沖擊和自身不斷的發展演變,人多地少國家小農經營的基礎地位仍未發生根本性改變。以日本為例,在20世紀70年代就已實現小農基礎上的農業現代化,然而,截至2013年,除北海道地區外,其他都道府縣的戶均耕地面積僅為1.52公頃。

② 根據世界銀行定義,經營面積在2公頃(即30畝)以下為小農范疇。參照該標準,第三次全國農業普查數據顯示,2016年全國2.07億農業經營戶中,小農戶占比98.1%,中國絕大多數農業經營主體仍屬標準典型小農。

③ 一個簡單類比,要實現美國的人均經營規模,中國農戶總量就要由當前的2.3億人變為300萬人,剩余的農戶去向顯然會是大的問題。

④ 對于某些勞動密集型的農產品,家庭經營有其經營優勢,但卻缺乏市場優勢。

⑤ 不以農業經營收益為主的主體除外。根據已有研究,除盈利為目的的經營主體外還有兩類主體:第一類,把務農當作一種生活方式或養老方式的租地經營主體;第二類,將農地增值為目標而投機的經營主體,這部分主體往往不在乎短期內的經營損失,不符合農業經營主體的特征。

⑥ 為方便闡述,這里將現代農業的代表看作外來經營主體。當然,按照郭曉鳴(2018)的分類,一些發展型小農也可以成為現代農業的推動者。

⑦ 即土地租金為500斤小麥加500斤玉米的價格。

⑧ 雖然部分文獻認為談判中小農戶的弱勢地位導致流轉租金過低,侵害了小農戶的利益。但是,根據實地調研發現,除個別特殊案例外,土地流轉協議的達成都是雙方自愿的結果,并不存在流轉租金過低的現象。尤其是在政府指導價的影響下,部分地區土地流轉租金反而偏高。所謂小農利益受損,多是指小農戶收益僅限于土地租金,當經營主體獲得更多利潤時無法分享剩余收益。

⑨ 農業社會化服務在國內產生已久,在封建社會,為了擺脫困境,避免摧毀,求得生存,已然有各種各樣的展開互助活動的形式。在生產層面,鄉里村落勞動成員之間進行一定范圍和一定限度的生產協作和互助。村落居民之間的協力互助習俗世代相傳,形成慣例,不這樣做就會受到冷落和責難(雷家宏,1997)。這種互助,已與農業社會化服務具有相同的特質。

[參考文獻]

[1] 阮文彪.小農戶和現代農業發展有機銜接——經驗證據、突出矛盾與路徑選擇[J].中國農村觀察,2019(1):15-32.

[2] 曹斌.小農生產的出路:日本推動現代農業發展的經驗與啟示[J].農村經濟,2017(12):121-128.

[3] 葉敬忠,吳惠芳,許惠嬌,等.土地流轉的迷思與現實[J].開放時代,2016(5):76-91,7-8.

[4] 徐勇.中國家戶制傳統與農村發展道路——以俄國、印度的村社傳統為參照[J].中國社會科學,2013(8):102-123,206-207.

[5] 葉敬忠,豆書龍,張明皓.小農戶和現代農業發展:如何有機銜接?[J].中國農村經濟,2018(11):64-79.

[6] 張紅宇.大國小農:邁向現代化的歷史抉擇[J].求索,2019(1):68-75.

[7] 徐旭初,吳彬.合作社是小農戶和現代農業發展有機銜接的理想載體嗎?[J].中國農村經濟,2018(11):80-95.

[8] 屈冬玉. 全國2.6億小農戶的出路在這里[EB/OL].( 2017-11-28).http://www.sohu.com/a/207919906_76014.

[9] 陳錫文.《財經》年會發言[EB/OL].(2017-11-29).http://finance.sina.com.cn/meeting/2017-11-29/doc-ifypathz7150585.shtml.

[10] 崔紅志,劉亞輝.我國小農戶與現代農業發展有機銜接的相關政策、存在問題及對策[J].中國社會科學院研究生院學報,2018(5):34-41,145.

[11] 郭曉鳴,曾旭暉,王薔,等.中國小農的結構性分化:一個分析框架——基于四川省的問卷調查數據[J].中國農村經濟,2018(10):7-21.

[12] 高超民,李朋波,鐘琳.小農融入現代農業路徑分析[J].商業經濟研究,2018(16):128-131.

[13] 潘璐.“小農”思潮回顧及其當代論辯[J].中國農業大學學報(社會科學版),2012,29(2):34-48.

[14] World Bank.Kenya-Growth and Structural Change: Basic Economic Report[EB/OL]. (2012-02-03).http://documents.worldbank.org/curated/en/133031468272710384/Kenya-Growth-and-structural-change-basic-economic-report.

[15] 葉敬忠.沒有小農的世界會好嗎?——兼序《新小農階級》中譯本[J].中國農業大學學報(社會科學版),2013,30(3):12-21.

[16] 莊麗娟.我國農業產業化經營中利益分配的制度分析[J].農業經濟問題,2000(4):29-32.

[17] 徐美銀.農民階層分化、產權偏好差異與土地流轉意愿——基于江蘇省泰州市387戶農戶的實證分析[J].社會科學,2013(1):56-66.

[18] 何秀榮.關于我國農業經營規模的思考[J].農業經濟問題,2016,37(9):4-15.

[19] 冒佩華,徐驥,賀小丹,等.農地經營權流轉與農民勞動生產率提高:理論與實證[J].經濟研究,2015,50(11):161-176.

[20] 李恒.農村土地流轉的制度約束及促進路徑[J].經濟學動態,2015(6):87-92.

[21] 廖富洲,廖婧怡,楊程.耕地流轉中的“非糧化”問題及對策研究[J].學習論壇,2015,31(7):37-40.

[22] 趙曉峰,趙祥云.新型農業經營主體社會化服務能力建設與小農經濟的發展前景[J].農業經濟問題,2018(4):99-107.

[23] 羅必良.論服務規模經營——從縱向分工到橫向分工及連片專業化[J].中國農村經濟,2017(11):2-16.

[24] 孔祥智,穆娜娜.實現小農戶與現代農業發展的有機銜接[J].農村經濟,2018(2):1-7.

[25] 于海龍,張振.土地托管的形成機制、適用條件與風險規避:山東例證[J].改革, 2018(4): 110-119.

[26] 李忠旭,黃榮蓉.單邊規制的制度優勢:土地流轉合作社的理論與實踐[J].農業經濟,2016(8):107-108.

[27] 牛星,李玲.不同主體視角下農地流轉的風險識別及評價研究——基于上海涉農郊區的調研[J].中國農業資源與區劃,2018,39(5):20-27.

[28] 鐘真.社會化服務:新時代中國特色農業現代化的關鍵——基于理論與政策的梳理[J].政治經濟學評論,2019,10(2):92-109.

[29] 馬述忠,黃祖輝.土地租賃契約模型及其評述[J].中國經濟問題,2002(1):41-48.

[30] 韓慶齡.小農戶經營與農業社會化服務的銜接困境——以山東省M縣土地托管為例[J].南京農業大學學報(社會科學版),2019,19(2):20-27,156.

[31] 盧奇,洪濤,張建設.我國特色農產品現代流通渠道特征及優化[J].中國流通經濟,2017,31(9):8-15.

[32] 崔凱,馮獻.演化視角下農村電商“上下并行”的邏輯與趨勢[J].中國農村經濟,2018(3):29-44.

[33] 王恩胡,薛小榮.農戶小規模經營與市場服務體系建設[J].商業研究,2008(4):179-181.

[34] 許惠嬌,賀聰志,葉敬忠.“去小農化”與“再小農化”?——重思食品安全問題[J].農業經濟問題,2017,38(8):66-75,111.

Abstract: The connection of small farmers and modern agriculture is realized by the complementary and win-win situation of small farmers' production endowment, legal rights and modern agricultural development constraints. It is enriched by diverse paths of increasing agricultural product competitiveness. After reviewing the existing researches, this paper extracts the basis for the realization of the connection between small farmers and modern agriculture. The practice modes of connecting land-intensive bulk agricultural products and labor-intensive special agricultural products is summarized. It is found that the two models both have their advantages. With the development of economy and society, the connection mode between small farmers and modern agriculture still needs to be enriched and improved in practice.

Key words: small farmers;modern agriculture;organic connection; realization foundation; practice mode

(責任編輯:李 萌)