為危重患者點燃重生希望

王道勇 何迪 通訊員 高翔

ICU,一個與死神搶奪生命的地方。在疫情防控的特殊時期,收治新冠肺炎重癥患者的病房,成為了抗擊疫情的主戰場。武漢大學中南醫院重癥醫學科醫護人員竭盡所能守住“生死之門”,為危重患者點燃重生的希望。

從1月6日醫院重癥隔離病區改造,到24小時內開辟武漢市第七醫院ICU病區,再到轉戰雷神山醫院5天內建成兩個重癥隔離病區,武漢大學中南醫院重癥醫學科黨支部勇擔重任、沖鋒在前,全體40余名黨員持續奮戰,讓鮮紅的黨旗高高飄揚在疫情防控最前線。截至目前,重癥醫學科黨支部團隊已搶救危重癥患者100余例,救治成功率超過80%,在全省首例運用ECMO技術成功救治新冠肺炎患者。

“我是黨員,我先上”

疫情就是命令。重癥醫學科黨支部書記胡波第一時間在科室召開動員大會,成立黨員突擊隊,發揮黨員先鋒模范作用,以“戰時”狀態抗擊疫情。

“我們當以隔離病房為陣地,奮起殺敵,用全部的生命力量堅持堅守,直到此役告捷!”科室黨員紛紛請戰。

抗擊疫情,除了勇氣,更需科學精神。有著30年黨齡的老黨員彭志勇是科室負責人,經驗最豐富,卻也最小心謹慎。他帶領團隊按照應對SARS的最高標準改造了ICU病房,設立污染區、緩沖區、清潔區,醫護人員與患者的通道完全隔離,污染區的隔離病房實現完全隔離,專門收治類似病人。隔離病房建好后,彭志勇要求ICU的所有醫護人員嚴格規范并執行防護流程,進入隔離病房工作前,每位醫護人員要在緩沖區穿上“三層衣”——先穿工作服、再穿隔離衣、最后穿防護服。此外,還要戴上N95口罩、頭套、防護面屏、防護鞋套與兩層手套。

嚴密的防護帶來顯著成效:本來最容易感染的重癥監護病房,彭志勇團隊里的150余名醫護人員只有1例輕度感染新冠肺炎。

哪里有困難,哪里就有他們的身影。根據上級安排,武漢市第七醫院被指定為發熱患者定點診療醫院,并由武漢大學中南醫院全面接管。ICU派出支援醫生2名與護士5名組成支援七醫院ICU小分隊,24小時建成市七醫院ICU。從無到有,采取邊收治、邊提升的方法,循序漸進慢慢增加床位。重癥隔離病區的成立,受到該院領導的高度評價。

隨著武漢大學中南醫院對雷神山醫院的全面接管,雷神山醫院ICU成為該科室作戰的另一個戰場。

科室迅速組建出一支60余人的醫護先遣小分隊,其中20余名黨員投入到雷神山醫院ICU病房的建設中,夜以繼日,5天時間開設兩個重癥病區,總計28張床位,已收治50名極危重患者,3例ECMO同時開展,已有多名患者治療好轉轉出ICU。

湖北首例“人工心肺”的創舉

“查房、制定方案、搶救病人”,科主任彭志勇的工作軌跡單調卻驚心動魄。危重病房的病人病情各異,每個病人都要根據其身體狀況給出一套相應的方案。每個方案,都要親自參與。

1月中旬,武漢大學中南醫院接診了一名53歲的新冠肺炎男性患者。住院后,患者體溫升高、血氧飽和度不斷下降。給藥、氣管插管,在一系列常規搶救措施緊急實施后,醫生們依然無法拽住患者呼吸日漸衰竭的腳步。

眼看著患者生命即將走向盡頭,彭志勇的心不禁震顫了,何不奮力一搏?

在與急診中心等多科室緊急商議后,彭志勇決定為患者建立體外膜肺氧合(人工心肺)治療(ECMO),幫助他恢復正常血壓、心跳及維持呼吸功能,讓肺部得到充分休息。

“做此決定,斟酌萬分。”彭志勇說。當時,治療新冠肺炎“無章可循”,一切都靠摸索。這是人工心肺技術在該病上的首次試用,前途未卜,且費用高昂,約需20萬。“當時做了最壞的打算,萬一失敗了,費用我自己掏。”彭志勇篤定決心。

在密切觀察的48小時里,彭志勇幾乎不敢合眼。幸運的是,患者沒有出現任何異常,連續2次(間隔48小時)核酸檢測陰性,1月28日患者康復出院。

這一病例也讓彭志勇對ECMO的使用有了更多信心。爭分奪秒的努力、挑戰極限的嘗試讓許多命懸一線的生命,有了更圓滿的結果。借助人工心肺技術,武漢72歲何爺爺搏回一命;黃岡53歲的胡先生康復出院;江西30歲的李先生重獲新生……

疫情發生至今,武漢大學中南醫院ICU已經15次使用ECMO進行救治,5位病人實現了脫離呼吸機。

彭志勇和他的團隊及時對這一技術進行總結,與全省醫療同行分享經驗。目前,在各大定點醫院治療中,“人工心肺”已應用于新冠肺炎“重癥中的危重癥患者”治療,這讓彭志勇有些欣慰。

“我熱愛我的專業,哪里需要我,我就一定會傾盡我所能。”彭志勇說,自己5年前選擇回國,就是為了讓更多同胞獲得健康,這也是自己最有成就感的地方。

率先垂范是最好的榜樣

從1月6日開始,彭志勇就把重癥隔離病房當成了他的第二個家。雖然他家就在醫院附近,但為了盡可能地處理更多的臨床工作,他每天都工作12個小時以上,幾乎24小時駐扎科室,累了就在辦公室沙發上靠一會。

“我是科主任,也是一名30年黨齡的老黨員,理應吃苦在前,發揮先鋒模范作用。”同事怕他身體吃不消,多次勸彭志勇回家休息,但總被他婉拒。

在彭志勇的帶領下,ICU的150余名醫護人員全員上崗,24小時輪班,已經連續作戰68天,但沒有一名醫護人員請假退縮,甚至連有孕在身的醫生也主動請戰,大家都希望能用自己的雙手救治更多的新冠肺炎患者。“這既是是我們的職責所在,也能提升社會戰勝疫情的信心。”

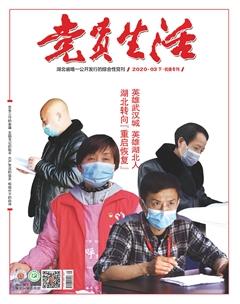

新冠肺炎疫情爆發后,一張在重癥隔離病房拄拐堅持工作的醫生背影照,感動了無數人。照片里的主人公,正是武漢大學中南醫院重癥醫學科醫生饒歆。

“我僅僅只是腳崴而已,但病人更需要醫生救治。院里已經確定好了工作方案,在這樣一個特殊時期,奮戰在一線,對我來說,義不容辭。”饒歆說。

援疆一年半,剛剛回到家中的黨員項輝,在疫情爆發后的第一時間,主動請纓,放棄與家人重聚的休假時光,立即投身于抗擊新冠肺炎疫情的臨床一線,“因為我知道這個時候祖國需要我,我一定要勇敢站出來,和科室的同事們并肩戰斗。”

有著豐富救治重癥患者經驗的蔡書翰,是武漢大學中南醫院重癥醫學科主治醫師、ECMO團隊負責人。一次到武漢市七醫院會診的時候,他發現七醫院ICU的隔離防護并未達到標準,醫務人員職業暴露風險很高。而七醫院作為接收新冠肺炎病人定點醫院,開診迫在眉睫。他立即向七醫院和中南醫院的領導匯報,調請武漢大學中南醫院重癥醫學科周青副主任和兩位護士長成立七醫院ICU建設小組,對七醫院ICU進行重癥隔離病房建設并進行醫療技術支持。

蔡書翰在完成中南醫院ICU的本職工作之余,主動利用休息時間到七醫院提供技術支持。為了能及時搶救更多的危重患者,蔡書翰就住在七醫院附近的酒店,病房搶救隨叫隨到,直到河北省醫療隊進駐支援,才順利移交醫療工作。

一個黨員就是一面旗幟,受防疫一線黨員先進事跡的鼓舞,科室2名年輕醫護人員向黨支部提交了入黨申請書。

在這場看不見硝煙的戰爭中,武漢大學中南醫院重癥醫學科黨支部全體黨員凝心聚力,面對疫情毫不退縮,用實際行動踐行初心和使命,以擔當作為書寫入黨誓言!