獨峒村:畫畫改變的村莊

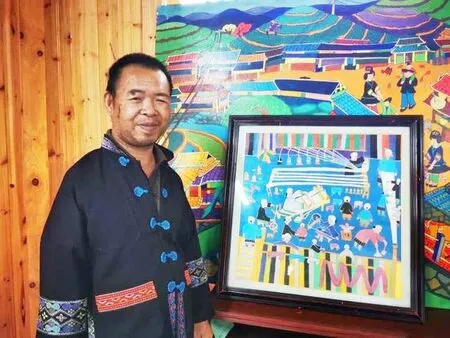

“靠創作農民畫和家里2 畝茶葉的收入,我家在2018 年脫貧了。”50 歲的楊慶宜是廣西三江侗族自治縣獨峒村村民,右手脫臼落下殘疾,家里經濟一直很困難。1989 年開始學畫后,楊慶宜漸漸愛上了侗畫這個有著悠久歷史的傳統藝術形式。生活中,他看到村里的老鄉上山犁田、洗衣織布等生產勞動的場景,以及百家宴、“月也”等節日的喜慶場面,都會用手中的筆記錄下來。

隨著技法越來越成熟,楊慶宜的畫也在周邊小有名氣,他每年創作五六十幅畫,很多作品一兩個月內就會被南寧、柳州的游客買走,有的作品還會被美術館購買收藏。2005 年,他參加臺灣抗日杯,作品《彩虹布》獲得銀獎。2017 年,他獲評廣西壯族自治區級非遺傳承人。

自己脫貧后,楊慶宜還會利用每天中午的農閑時間,免費教村里的貧困戶學畫。“目前我帶了25 個學生,來我家學畫都是我出顏料出紙,因為我是非遺傳承人,這是我的使命。”他說。

獨峒鎮作為侗族農民畫的發源地和傳承地,2002 年被廣西壯族自治區命名為“廣西民間藝術特色之鄉”稱號,2008 年榮獲國家文化部“中國民間藝術之鄉”美稱,2012 年被列為廣西非物質文化遺產名錄,使其得到更好的傳承和保護。

隨著政府對侗族農民畫的大力扶持,當地的侗族農民畫家隊伍逐漸發展壯大,僅獨峒村一個村就有500 多名農民利用農閑時間創作。這些作品不僅被全國各地博物館收藏,還成為景區、酒店、賓館的飾品,并走入尋常百姓的家庭。

楊慶宜介紹自己創作的作品《理紗》,表現侗族群眾紡紗織布的場景。

侗族畫家楊賢考的作品《月地瓦》參加2019年全國農民畫比賽獲得銀獎,得到了3000 元獎金。這幅畫表現了侗族村寨特殊的相親方式。

侗族群眾帶著孩子在畫室作畫。

在獨峒鎮黨委、政府的大力扶持下,侗族農民畫產業已成為獨峒鎮農民增收的重要渠道之一。2019 年,獨峒鎮侗族農民畫產值達500 多萬元,侗族農民畫家群體每月人均繪畫收入達到3000 元左右,為侗鄉農民致富增收增添了新的色彩。