治病抗疫的余勉堂

俞杰

余勉堂,清光緒十七年(1891年)生,福建漳州城區人。少時入私塾讀書,后念師范。因其父為當地著名儒醫,因此他從小深受家庭熏陶,勤奮好學,長大后繼承父業,經多年隨父侍診,并刻苦研讀《黃帝內經》《傷寒雜病論》《神農本草經》,博覽歷代醫家名著,涉獵眾多名醫驗案,集思廣益,融會貫通,成為漳州名醫。

當時,余勉堂在漳州城區行醫,廣涉內科、兒科、婦科諸疾,對癘疫諸病也有一定研究。1945至1946年,鼠疫流行,據《福建省志·衛生志》記載:“全省每年發病在1.5-2.5萬例之間,病死率在77.77%-81.22%之間。”漳州一帶疫情亦很嚴重,余勉堂不顧個人安危,不辭辛勞地奔波于薌江大地,以自己高超的醫術治病救人,與疫相搏。

1949年9月漳州解放后,余勉堂積極擁護人民政府的中醫政策,更加努力地發揮中醫的作用。1956年他帶頭加入漳州城區衛生聯合診所,同年年底調入龍溪專區醫院(今漳州市醫院),任中醫科中醫師、科主任。1960年前的幾年,流行性乙型腦炎(簡稱乙腦)在福建東南部沿海的龍溪和晉江地區流行,此病多發于10歲以下兒童,占總病例數的80%以上。余勉堂積極投入對乙腦的防治,力挺抓滅蚊、預防接種和搶救病人這3項防治措施。在治療方面,他主張采取對癥治療與中西醫結合治療法,先后使用大青葉、板藍根等抗病毒藥,竹瀝、香蕉根等退熱藥物。高熱關被他控制住之后,患者其他癥狀均相繼減輕,取得了明顯的救治效果,同時也積累了一定的抗疫經驗。

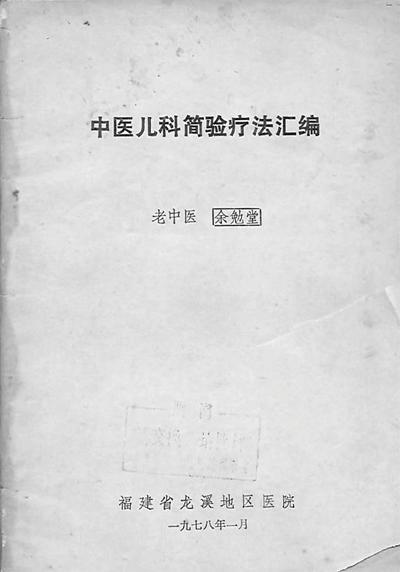

余勉堂曾先后任漳州中醫師公會、中醫學會理事,國醫學社福建省“乙腦學習班”講師,福建省中醫研究所特約研究員,福建中醫學院臨床導師。他治學嚴謹,精求古訓,融會新知。其雖然診務繁忙,卻幾十年如一日孜孜不倦地鉆研醫著,不斷總結診斷經驗。20世紀60年代,年過古稀的他視力低下,視像模糊,但仍堅持借助放大鏡查閱醫藥書刊資料,為豐富中醫科學寶庫而筆耕不輟。其醫學著述有《對乙腦的認識和治療體驗》等8篇,醫案醫話48則,其中發表于省級以上刊物的16篇,內部刊物的40篇(則)。在晚年體衰多病的日子里,他仍鍥而不舍地著書立說,撰寫出中醫內、婦、兒科及中醫藥等4部專著初稿,其中《中醫兒科簡驗療法匯編》一書,于1978年1月由龍溪地區醫院付梓面世。余勉堂的著述辨證精明,立法嚴謹,處方靈活,用藥適度,頗受我省中醫界的推崇。

余勉堂診病時著重“四診”(聞、問、望、切),并辨證施治,一絲不茍。在行醫的同時,他熱心培養中醫后繼人才,施教時要求學生背誦湯頭歌訣,熟讀專著,融會貫通。他還要求學生勤練毛筆字,以求開出的藥方清晰可辨。他教過的學生遍及省內外,不少人后來都成了中醫名醫。

余勉堂一生致力于中醫事業,在醫、教、研方面奮斗了50多個春秋,成就斐然。1956年,他出席了全國防治乙腦經驗交流會,并榮膺國家衛生部授予的獎項。他還多次被評為龍溪專區、龍溪地區、漳州市(當時先后隸屬龍溪專區、龍溪地區)先進工作者。1964年榮獲“福建省名老中醫”稱號。1971年余勉堂病逝,享年80歲。