新疆阿克陶縣肖爾布拉克一帶新發現錳礦產地特征

孫曉亮

(山東省第八地質礦產勘查院,山東 日照 276800)

1 區域地質概況

1.1 地層概況

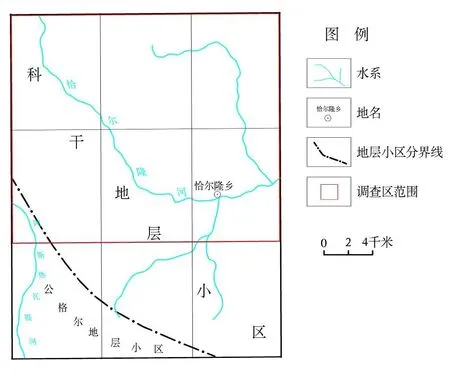

調查區地層歸屬于塔里木-南疆地層大區內西昆侖地層區之西昆侖地層分區中的公格爾小區和科干小區,兩地層小區以空貝利-木扎靈斷裂為界,為斷層接觸關系(圖1)。

圖1 調查區地層分區圖

公格爾地層小區分布僅限于調查區最西南部木扎靈窩孜一帶,出露地層為長城系賽圖拉巖群(ChSt)。

科干地層小區主要為石炭紀地層,主要出露在除西南角以外的大部分區域。該套地層為一套深水碎屑巖—碳酸鹽巖建造。調查區內石炭紀地層劃分為下石炭統他龍群(C1T)、上石炭統庫爾良群(C2K)和上石炭統特給乃奇克組(C2tg)。

1.2 巖漿巖概況

調查區內巖漿活動不強烈,僅有一次侵入活動,形成的巖漿巖主要為石英閃長巖,構造位置處于木扎靈斷裂帶南側,屬于西昆侖構造巖漿巖帶。

1.3 構造概況

調查區屬于西昆侖構造帶,位于秦祁昆造山板塊(I 級構造單元)的昆侖盆系板塊(Ⅱ級構造單元),調查區屬于西昆侖北緣古生代復合溝弧帶(Ⅲ-2-1),位于西昆侖山主脊,成弧形延伸,為前寒武系基底出露區,其研究程度較低。

2 礦產地地質特征

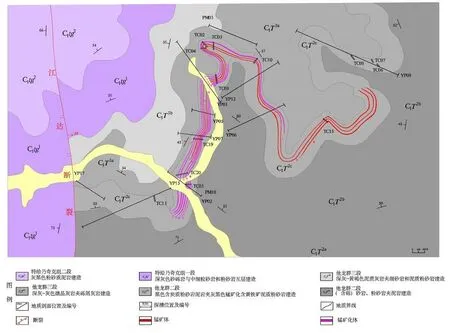

圖2 肖爾布拉克一帶錳礦產地礦產地質圖

肖爾布拉克一帶錳礦產地位于圖幅東北部,該礦產地地層主要為他龍群第二巖性段(含礫)砂巖(C1T2a)、粉砂巖夾泥巖建造(C1T2b)和黑色含炭粉砂質泥巖夾灰黑色錳礦化含黃鐵礦泥質灰巖建造(含錳建造,C1T2c);他龍群第三巖性段深灰-灰色微晶灰巖夾礫屑灰巖建造(C1T3a)。其中他龍群第二巖性段黑色含炭粉砂質泥巖夾灰黑色錳礦化含黃鐵礦泥質灰巖建造(含錳建造,C1T2c)為賦礦層位。

區內主要構造為近南北向的江達庫勒斷裂,該斷裂將他龍群地層截斷,并逆沖推覆于特給乃奇克組地層之上。

區內無巖漿巖發育。

3 礦產特征

該礦產地內發現含錳建造1 處,圈定錳礦體3 個、錳礦化體6 個,礦(化)體的產狀大體一致,整體走向40°~50°,呈彎曲狀展布。預測334?資源量987.213 萬t,達到《礦產資源儲量規模劃分標準》規定的中型規模。

含錳建造在調查區內出露長度為13.50km,寬度為420m ~650m 之間,西端被江達庫勒斷裂截斷并尖滅,東端延伸出圖幅,產狀與地層產狀一致。礦(化)體主要賦存在該含錳建造中,特征如下。

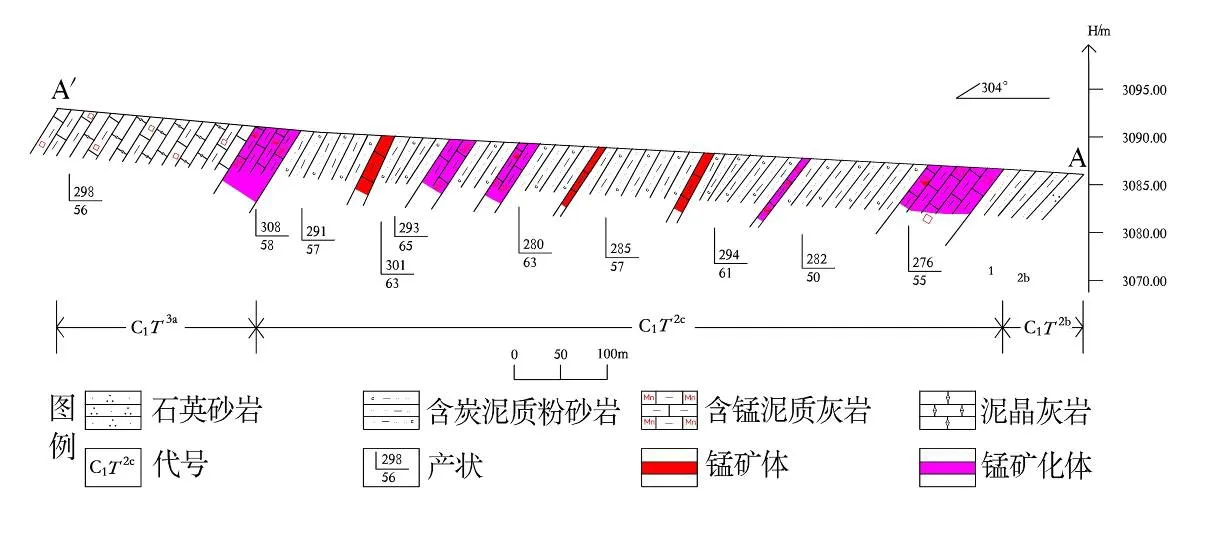

Ⅰ號礦體:地表出露長為7427.63m 左右,厚度1.2m ~2.3m,錳品位8.22%~12.09%,平均品位10.58%,礦體呈層狀產出,礦體走向為14°~142°,總體走向為61°,傾向262°~331°,傾角34°~55°,礦體連續性較好,厚度較為穩定。

圖3 肖爾布拉克一帶含錳建造剖面圖

Ⅱ號礦體:地表出露長為7533.30m 左右,厚度1.0m ~1.3m,錳品位8.03%~11.78%,平均品位9.54%,礦體呈層狀產出,礦體走向為15°~140°,總體走向為65°,傾向257°~325°,傾角32°~51°,礦體連續性較好,厚度較為穩定。

Ⅲ號礦體:地表出露長為2285.85m左右,厚度0.76m ~1.0m,錳品位8.47%,礦體呈層狀產出,礦體走向為40°,傾向245°,傾角45°~55°,礦體連續性較好,厚度較為穩定。

Ⅳ號礦化體:地表出露長約2832.28m,厚度1.37m ~2.70m,錳品位4.48%~7.96%,平均品位6.67%,礦體呈層狀產出,礦體總體走向為17°,傾向285°,傾角32°~52°,礦體連續性較好,厚度較為穩定。

Ⅴ號礦化體:地表出露長約5827.17m,厚度0.99m ~3.11m,平均厚度為1.93m,錳品位4.20%~7.61%,平均品位5.89%,礦體呈層狀產出,礦體走向為355°~135°,總體走向為50°,傾向265°~45°,傾角42°~50°,礦體連續性較好,厚度較為穩定。

Ⅵ號礦化體:地表出露長約2019.53m,厚度0.75m ~2.95m,錳品位5.92%~6.27%,平均品位5.59%,礦體呈層狀產出,礦體走向為356°~18°,總體走向為352°,傾向265°,傾角35°~45°,礦體連續性較好,厚度較為穩定。

Ⅶ號礦化體:地表出露長約2873.76m,厚度1.03m ~1.20m,錳品位5.40%~6.24%,平均品位5.75%,礦體呈層狀產出,礦體走向為350°~15°,總體走向為8°,傾向265°~330°,傾角40°~53°,礦體連續性較好,厚度較為穩定。

Ⅷ號礦化體:地表出露長約2890.67m,厚度1.16m ~2.14m,錳品位4.50%~6.95%,平均品位5.43%,礦體呈層狀產出,礦體走向為345°~20°,總體走向為10°,傾向260°~335°,傾角40°~55°,礦體連續性較好,厚度較為穩定。

Ⅸ號礦化體:地表出露長約876.45m,厚度1.55m ~2.80m,錳品位4.26%~4.79%,平均品位4.53%,礦體呈層狀產出,礦體走向為9°~30°,總體走向為10°,傾向258°~342°,傾角40°~50°,礦體連續性較好,厚度較為穩定。

4 礦石特征

礦石中金屬礦物主要為菱錳礦、方錳礦、方鐵錳礦、軟錳礦、褐錳礦、黃鐵礦、菱鐵礦等;非金屬礦物主要為方解石、白云石、石英、綠泥石、磷灰石、伊利石、鎂方解石、鐵白云石等,部分樣品見少量石膏。

菱錳礦多呈微晶-泥晶集合體分布,其結晶嵌布粒度的最大特點是粒徑非常細,在0.002mm ~0.04mm±,最大為0.05mm,多數在0.01mm ~0.03mm 之間,部分菱錳礦鏡下難以分清顆粒之間的界限。受構造應力及氧化作用影響,產生綹裂及裂隙,部分礦石被壓碎,壓碎物為菱錳礦的集合體,呈拉長粒狀,圓粒狀及不規則粒狀分布,在碎粒之間分布有無定形的鐵錳質。礦石中綹裂細而密集,連續性差,規模小,沿綹裂分布鐵錳質物質。

黃鐵礦:在礦石中常見,含量較低,分布不均勻,呈星點浸染狀、不規則團粒狀、團塊狀、脈狀分布。黃鐵礦形態多呈半自形-他形粒狀、草莓狀,粒徑細,在0.003mm ~0.25mm±,呈單體或聚粒狀分布在菱錳礦集合體中,部分沿裂隙呈脈狀分布。

5 找礦標志

地層、巖性及巖石組合標志:礦(化)體賦存于他龍群第二巖性段頂部的黑色含炭粉砂質泥巖夾灰黑色錳礦化含黃鐵礦泥質灰巖建造中,礦石巖性為含黃鐵礦泥質灰巖,該套巖石組合巖石顏色以黑色為主要特征。

礦化蝕變標志:礦體出現位置常伴有黃鐵礦化、褐鐵礦化等礦化蝕變現象,可作為找礦的間接標志。

化探異常標志:地化剖面中錳峰值區與錳礦(化)體對應較好;野外可通過快速儀進行直接測試發現錳富集區。

巖石比重(密度):根據相關資料顯示,該區域錳礦石密度2.76g/cm3~3.56g/cm3多大于3g/cm3,明顯高于其他巖石的2.51g/cm3~2.70g/cm3。因此野外通過尋找比重(密度)較大、手感重的鈣質粉砂巖或泥質灰巖巖石,亦是較為有效的找礦標志。

6 礦床成因

他龍群第二巖性段黑色含炭粉砂質泥巖夾灰黑色錳礦化含黃鐵礦泥質灰巖建造為含錳建造,是該區的主要賦礦層位,錳礦化體巖性為含黃鐵礦泥質灰巖、鈣質粉砂巖等,礦石礦物主要為菱錳礦和方錳礦。綜合分析認為,該錳礦床為海相沉積型錳礦,經歷了錳氧化物或氫氧化物被還原轉化為菱錳礦的過程,成巖過程中有機質強烈的還原作用是錳礦形成的重要機制。后期的構造活動對該區的含錳建造及錳礦化體有一定的改造、破壞作用。