STEM理念下基于問題的學習探索與實踐

——以“物體上滾實驗”為例

孫 越 史 藝 詹光奕 相新蕾

(北京市第一〇一中學,北京 100091)

STEM是科學(Science)、技術(Technology)、工程(Engineering)和數學(Mathematics)4個英文單詞首字母的縮寫,是這4門學科有邏輯、有組織地進行交叉融合,體現跨學科思維,提升學生核心素養的教育理念.面對經濟發展與人才競爭的壓力,美國最早提出STEM教育理念,意在培養高科技人才來保持國家競爭力.

近10年,我國對 STEM 教育研究的熱度逐年增加,在引進STEM教育的同時,也在研究與實踐中努力尋找STEM教育的本土化之路.2016年《“十三五”期間教育信息化指導意見》中指出:“有條件的地區要有效利用信息技術推進眾創空間,跨學科學習(STEAM教育)、創客教育等新教育模式中的應用”.同年關于STEM教育研究呈爆發式增長,這一年發表的論文接近300篇.2017年《義務教育小學科學課程標準》倡導跨學科學習方式(STEM).同年中國教科院頒布《中國STEM教育白皮書》指出:STEM教育在中國進入蓬勃發展階段.2018年,為進一步發揮STEM教育在促進科技創新和提高國家競爭力中的基礎性和先導作用,中國教科院啟動“中國STEM教育2029創新行動計劃”,以服務國家創新驅動發展戰略為宗旨,打造覆蓋全國的STEM教育示范基地,培養國家急需的創新人才和高水平技術人才.同時中國教科院發布《中國STEM教育2029行動計劃》和《STEM教師能力等級標準(試行)》.2019年《關于新時代推進普通高中育人方式改革的指導意見》指出:注重加強跨學科綜合性教學(STEM教育).

對于STEM教育的認識,首先它是分科的.不僅代表著科學、工程、技術、數學4門獨立的學科領域及其核心知識,也代表著這4科領域的大概念;其次,它又是整合的.美國“項目引路”(Project Lead The Way)機構指出:“STEM教育整合的特點是學生應用所學的數學和科學知識來應對世界重大挑戰時,他們創造、設計、建構、發現、合作并解決問題.”再次,從STEM教育的發展來看,其內涵也在不斷地擴展延申.例如STEAM、STREAM、STEM+、STEMx等等變式不斷涌現,表現出STEM的極大“包容性”.[1]

1 STEM教育的實施方式

STEM教育的實施方式有基于問題的學習模式(Problem-based Learning),基于項目的學習模式(Project-based Learning)等,其中基于項目的STEM學習更為多見.基于項目的STEM學習與基于問題的STEM學習有很多的相似之處,例如兩者均以建構主義理論、情境認知理論為基礎,通過開放式的問題或者任務,鼓勵學生通過小組合作交流,利用跨學科的知識解決問題、完成任務.不同之處在于周期長短不同,基于項目的學習用時較長,通常為幾周或幾個月,而基于問題的學習多以短期為主,也有長期的;基于項目的學習通常是來源于真實世界的真實問題,而基于問題的學習通常使用個例研究或者是虛擬的情景問題;基于項目的學習更強調以產品或者表演的形式給予展示,而給予問題的學習通常是有形或者有計劃的解決方案,通常用書寫或者報告的形式展示.

通過分析和對比STEM教育的兩種實施方式,筆者認為基于問題的教學形式能夠更有效地將STEM教育理念融入高中物理課堂.教師充分挖掘物理素材中具有STEM教育價值的教學內容,以邏輯性強、合理且有針對性的問題為主線,充分考慮學生的最近發展區,提出既要超出學生現有的能力水平但是在學生的努力下要可以順利解決的問題,以跨學科的形式消除單一學科的學習障礙.這樣不僅能夠加深學生對某一物理問題的理解,也能夠提高學生的科學素養、創新思維和實踐能力.[2]

2 基于問題的STEM學習案例分析

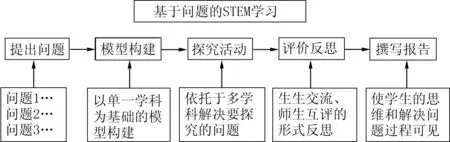

進行過跨學科案例研發的教師一定都會有深刻的體會,確定案例主題是非常重要的,也是一個難點.所以在案例開發的過程中,可以由多學科教師針對某一個領域的知識,以問題為導向,開展跨學科合作,分別提取出自己學科的相關模型及知識點,從不同學科的視角聚焦同一問題,最終將各個學科的知識點以具有邏輯順序的一系列問題的形式串聯起來,結合教學內容開發出具有挑戰性的學習體驗活動.[3]通常,問題的提出多從某一學科角度出發,在后續的深入研究其原因、或者開展探究活動時,再引入其他學科進行解決問題,拓寬學生的橫向思維能力.具體的教學流程框架如圖1所示.

圖1 基于問題的STEM學習教學框架

2.1 確定主題

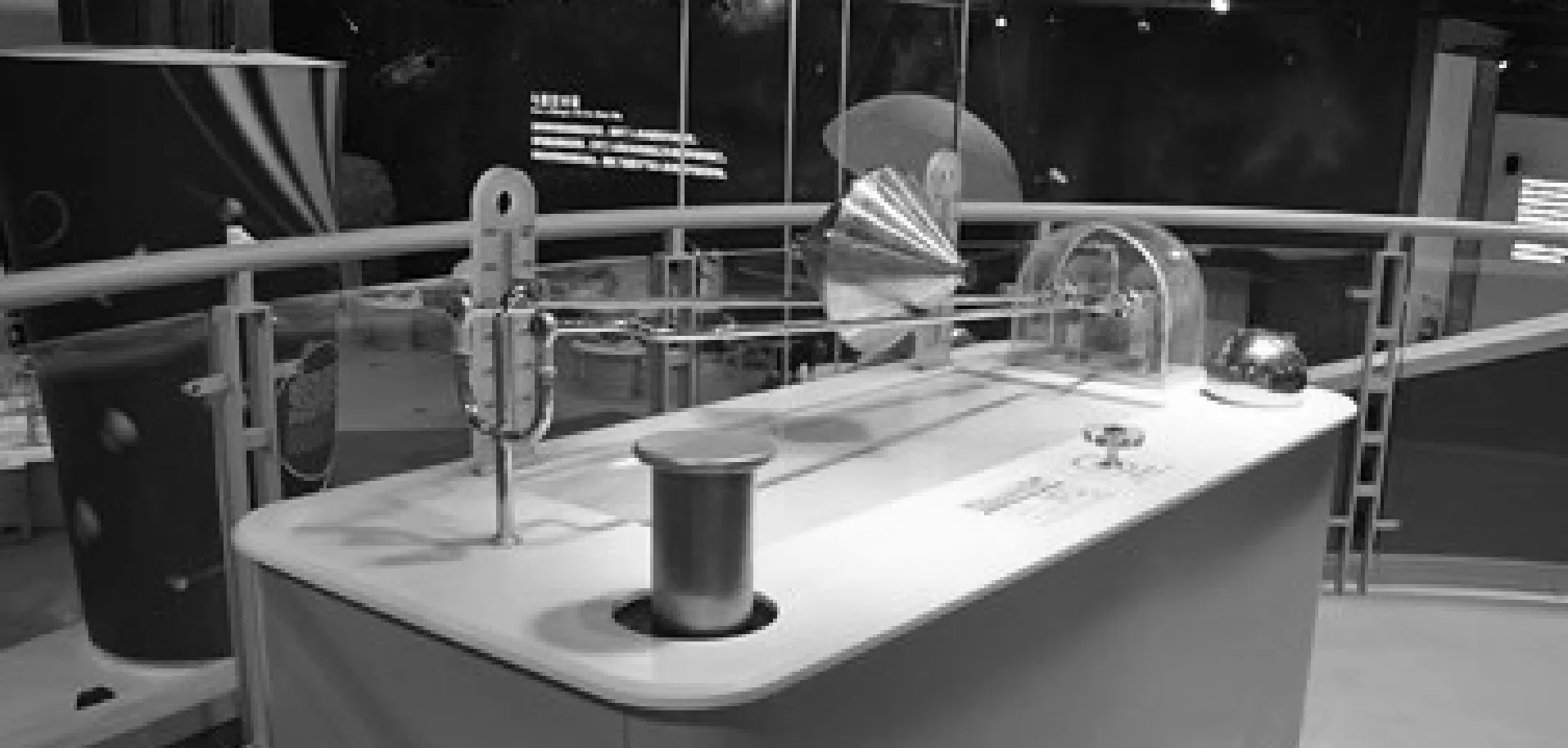

科技館里有一件非常有趣的展品叫做“物體上滾”(圖2),言外之意,物體可以在軌道上向上滾動.這個滾動物體不是一般的球體或者圓柱體,而是一個雙錐體.軌道的形狀也很特殊,呈一個大寫的八字,由兩根圓桿組成,一頭高一頭低.高的一端兩桿之間距離大,而低的一端兩桿之間距離小.雖然我們看到的是雙錐體在向上滾,但實際上錐體的重心是在向下運動.這與物體在地球引力的作用下總是以降低重心來趨于穩定的規律是不矛盾的.

圖2 中國科技館“物體上滾”展品

下面就以“物體上滾”實驗為例,詳細說明基于問題的STEM學習如何開展.

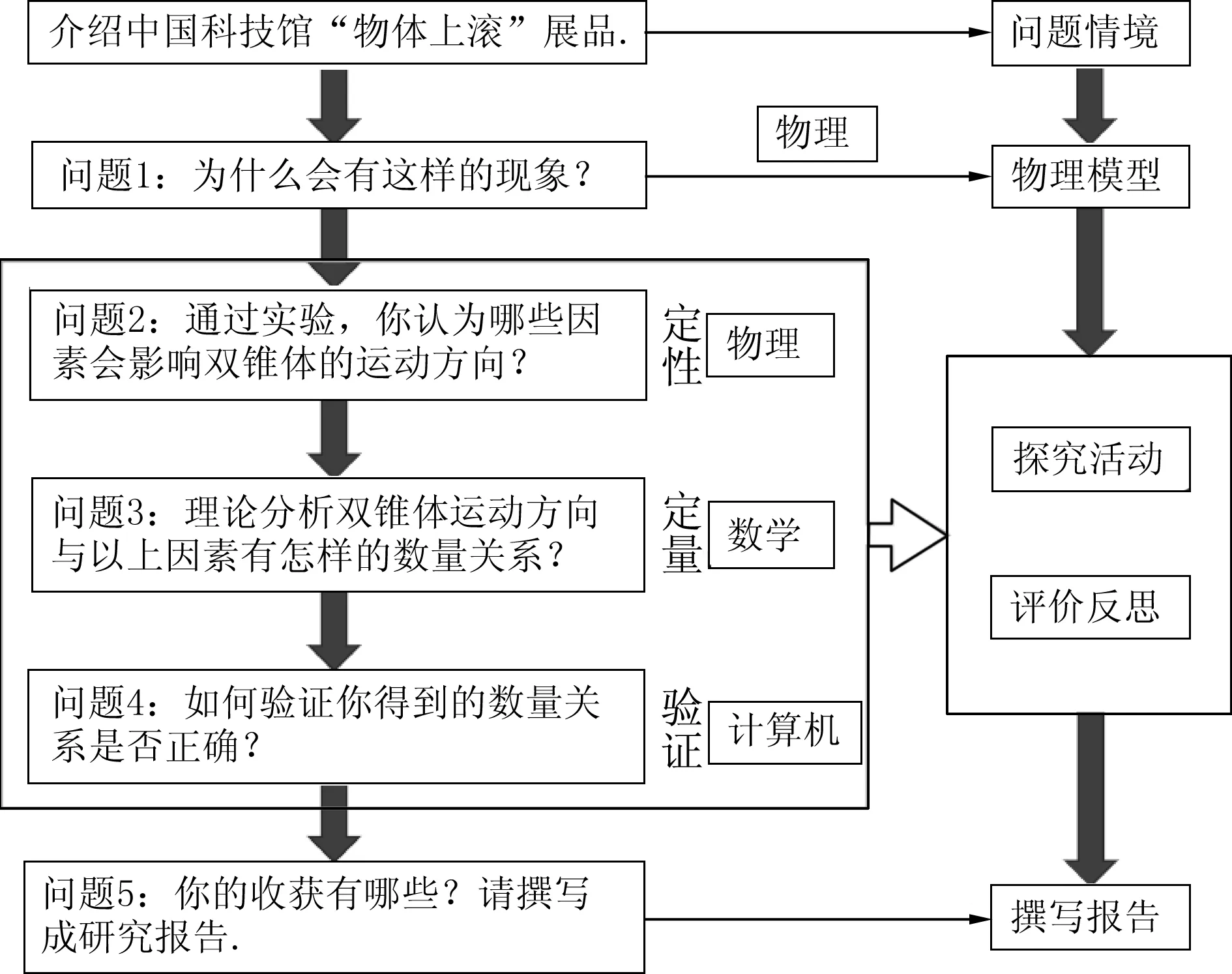

2.2 教學流程框架圖

圖3 教學流程框架圖

本案例始于一個“物體上滾”的問題情境,這也是整個學習過程的主線,教學流程框架圖如圖3所示,學生利用物理、數學、計算機等學科知識探索系列問題,達到對知識的構建,分別從物理探究實驗的角度、數學理論推理的角度、計算機3D建模驗證結論的角度,削弱學科的邊界,組織學生開展學習活動,提高學生的問題解決能力.

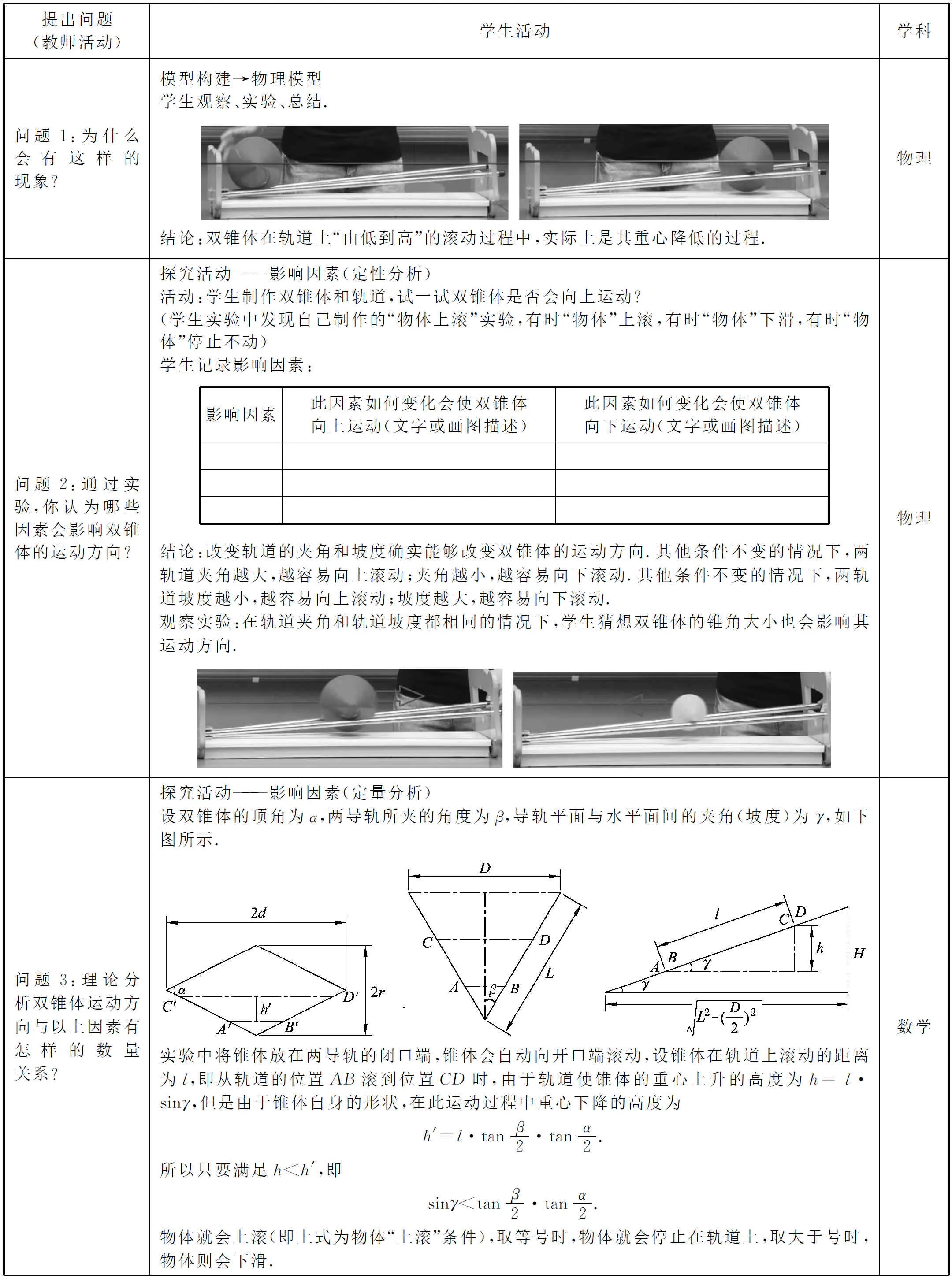

2.3 教學流程(表1)

表1

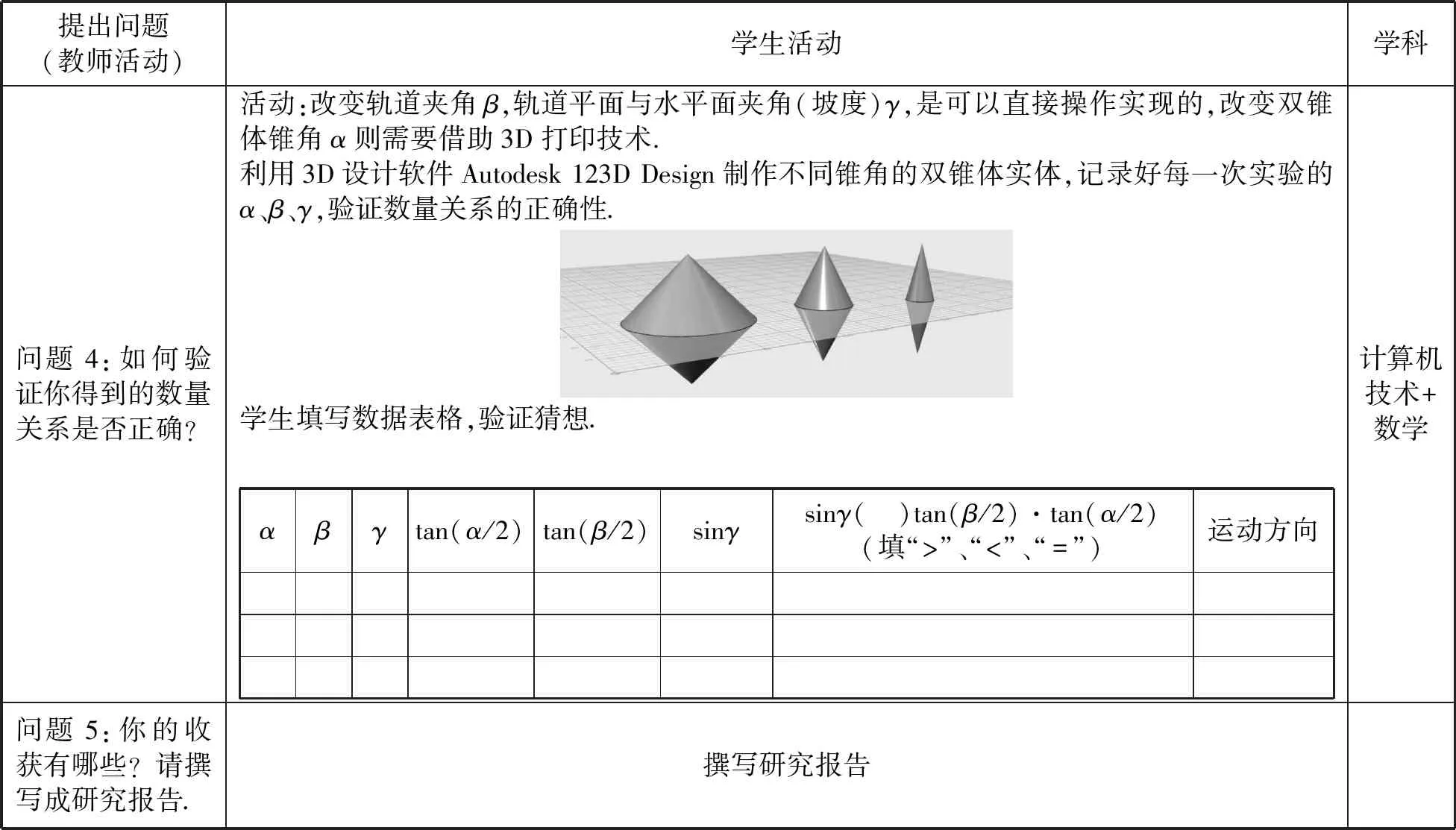

提出問題(教師活動)學生活動學科問題4:如何驗證你得到的數量關系是否正確?活動:改變軌道夾角β,軌道平面與水平面夾角(坡度)γ,是可以直接操作實現的,改變雙錐體錐角α則需要借助3D打印技術.利用3D設計軟件Autodesk 123D Design制作不同錐角的雙錐體實體,記錄好每一次實驗的α、β、γ,驗證數量關系的正確性.學生填寫數據表格,驗證猜想.αβγtan(α/2)tan(β/2)sinγsinγ( )tan(β/2)·tan(α/2)(填“>”、“<”、“=”)運動方向計算機技術+數學問題5:你的收獲有哪些?請撰寫成研究報告.撰寫研究報告

3 小結

STEM教育是建構主義學習理論的產物.在基于問題的STEM學習過程中,學生獲得知識的多少,取決于學生在頭腦中構建有關知識的能力,學生單純的自我構建知識是不可能完整的.通過跨學科的主題設計和結合認知深度等級工具來設計的每一個問題,使學生積極思考并且思考的深度逐步增加,最終完成自我構建,促進學生的思維發展.