2019年寧波中考試卷第13題帶來的啟示

徐良明

(慈溪陽光實驗學校,浙江 慈溪 315300)

寧波市2019年中考科學試卷的第13題帶給師生很多遺憾,教師說這道類似的題就在前不久的復習題中講解過,學生甚至說,在以前的練習題中做到過,盡管如此,但不可否定的事實就是這道題的得分率不高,正確率僅為 30.23%.為什么會出現這樣的狀況?先讓我們一起來看看原題.

1 原題呈現

圖1 圓柱形玻璃杯

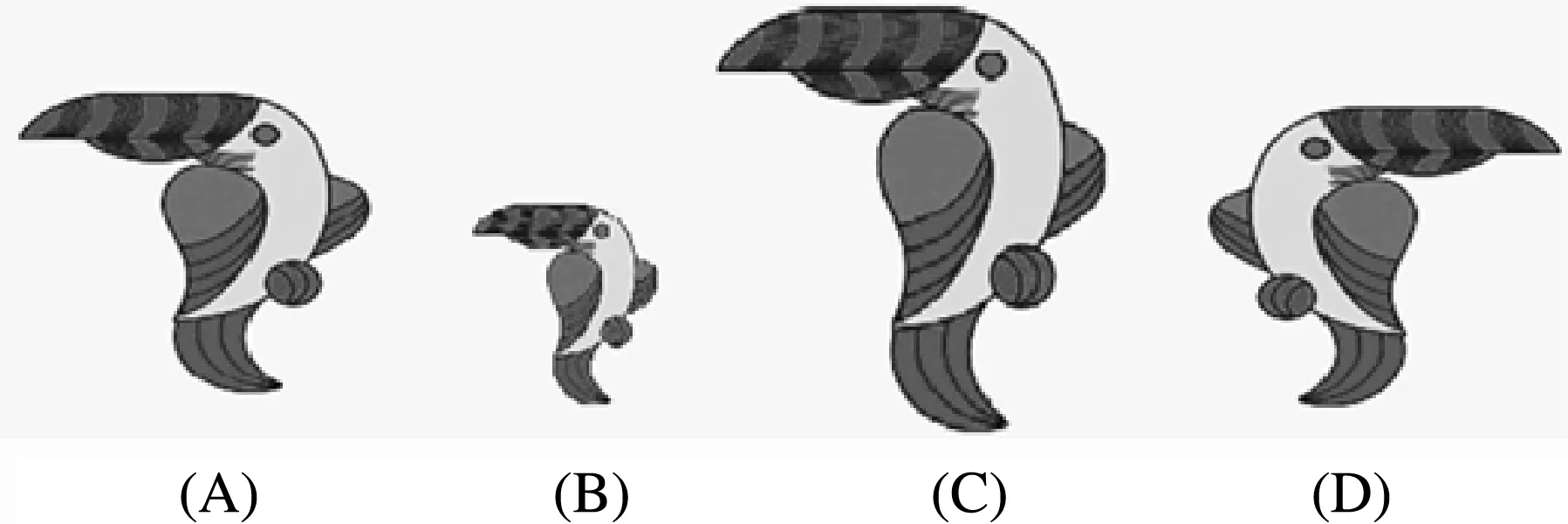

(2019年寧波中考科學試卷第13題)如圖1所示,在“用凸透鏡觀察周圍的景物”活動中,小科將印有綠色環保標志的紙固定在墻上,再將一只裝有水的圓柱形玻璃杯移到標志的正前方,然后改變玻璃杯與標志之間的距離.小科站立時透過玻璃杯和水觀察.下列圖像中,不可能看到的是

答案: (C).

2 原題溯源

源1:在《寧波市2019年初中學業水平考試說明·科學》《例卷》中的第10題就是教師說的剛剛講到過的試題.

圖2 箭頭變化圖

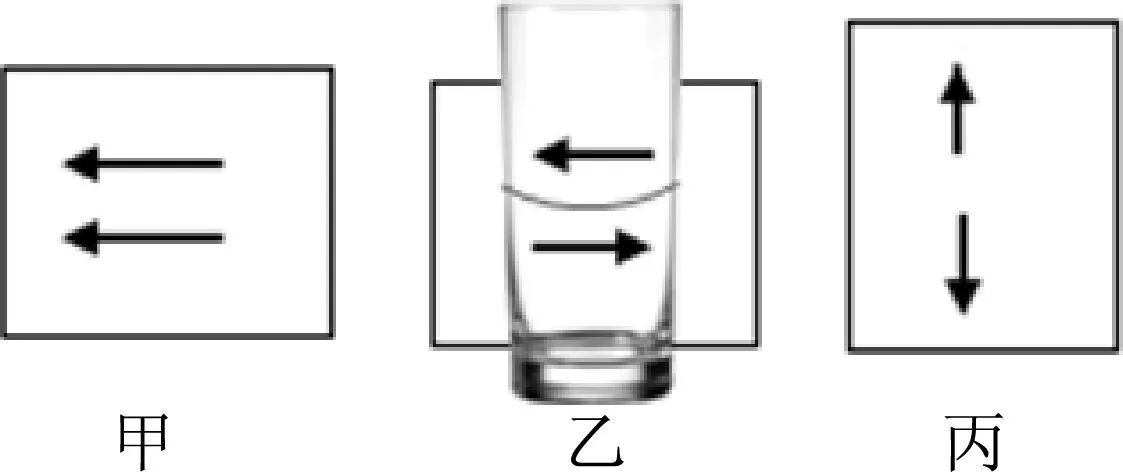

(科學例卷第10題)圖2是透過空的玻璃杯觀察到杯后白紙上的箭頭,逐漸向杯中加入半杯水,水靜止時觀察到箭頭發生了變化,如圖乙所示.下列說法正確的是

(A) 甲、乙都是光的反射形成的實像.

(B) 甲、乙都是光的折射形成的虛像.

(C) 甲是光的折射形成的實像,乙是光的折射形成的虛像.

(D) 甲是光的折射形成的虛像,乙是光的折射形成的實像.

答案: (D).

源2:在8下實驗活動練習冊,活動15中的鞏固與反饋的第1題就是學生說的練習過的習題.

(鞏固與反饋第1題)如圖3所示,小科將盛滿水的圓柱形透明玻璃杯貼近書本,透過玻璃杯觀看書上的鸚鵡圖片(圓圈中的鸚鵡圖與書本中的鸚鵡圖實際大小相等),他所看到的虛像可能是

圖3 活動示意圖

答案: (A).

3 試題分析

科學教材8下第27頁圖 2.3.3用“凸透鏡”觀察周圍景物的活動中,第2個活動就是這樣的一個系列實驗.原文如下:手拿一只玻璃杯,透過玻璃看自己的手指;然后,往杯中注水近滿,再看看自己的手指;再把杯子放在桌上,前后移動手指的位置.你是否發現一些未注意到的現象?

看到這個活動,我們是否有這樣的感覺,源1的第10題就是該活動考查的的原始版,而源2的第1題是該活動考查的改良版(早見于2009年江蘇中考物理試卷),其相似性最接近于2019年的中考題.從教學時間上分析,最早,我們會按照教材要求開展小活動,讓學生親身體驗一下手指的成像情況;然后,我們會根據教學需要來完成實驗手冊上的練習(這一環節是寧波大市教研室指定的“必做動作”,并且還會在規定時間內檢查實驗手冊的完成情況.);最后臨近中考,我們會利用考綱試題來進行第二或第三輪的復習.三次練習,竟然收不到好的效果,問題出在哪兒?一是沒有按教材來開展活動;二是沒有按規定要求完成實驗手冊;三是沒有厘清“注水圓柱形玻璃杯”和凸透鏡的區別.筆者認為第三點才是問題的關鍵,多數師生沒有重視教材中“凸透鏡”上的雙引號.

圖中“注水的圓柱形玻璃杯”能否完全等同于凸透鏡呢?學生必須依據“凸透鏡的概念”來解決這一問題,從厚薄分析產生的結論是:試題中的玻璃杯豎直方向是“玻璃”,水平方向才是凸透鏡,因而(C)中上下顛倒的情況是不會發生.教材中的實驗做過了,教師也分析了,但為什么第13題學生的得分率還是很低,原因就是因為學生不能很好分析出“裝水的圓柱形玻璃杯”是一個較特殊的凸透鏡.只有在分析出“橫向是凸透鏡”這一前提下,才能依據凸透鏡成像規律來分析解答.

這道試題對我們進行概念及規律的復習教學起到了一個很好的警示作用.

4 教學啟示

4.1 概念復習要拓展外延

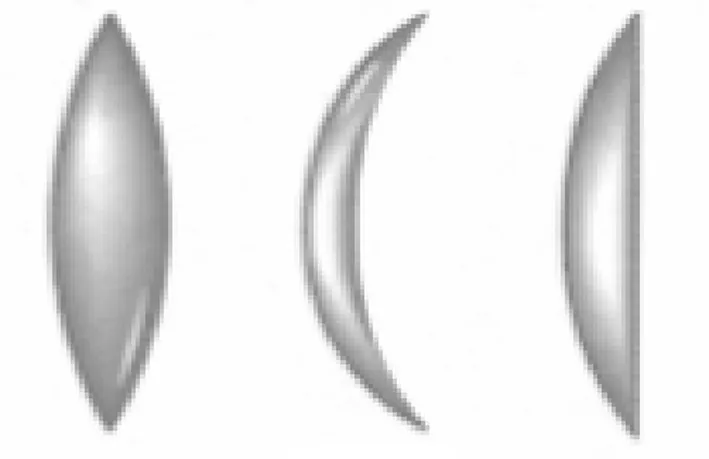

圖4 凸透鏡

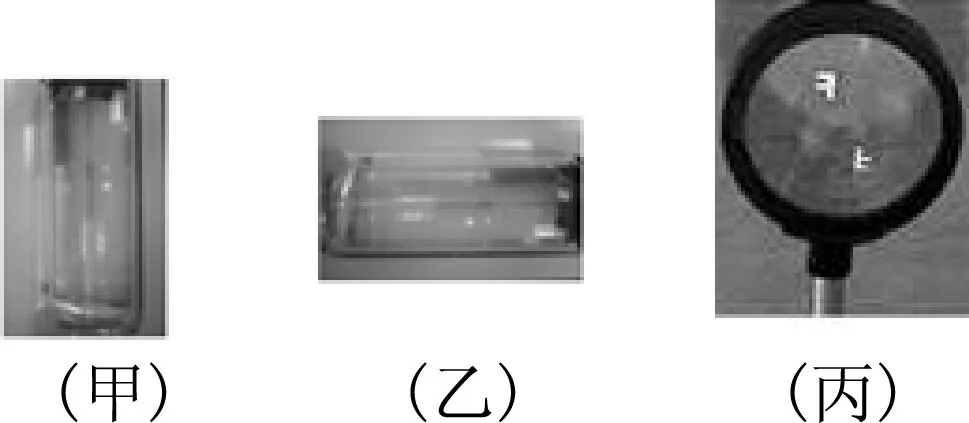

李政道說,學習物理的首要問題就是要弄清物理學中的基本概念.在新課教學中,我們往往較多關注概念的內涵而忽視概念的外延.在凸透鏡概念教學中,我們往往先出示一枚凸透鏡,讓學生觀察其特點,然后再出示圖4中各類凸透鏡,再讓學生歸納出凸透鏡的結構特點,即“中間厚邊緣薄”,再據此給凸透鏡一個定義.但在復習教學中,我們要有意識地去拓展概念的外延.比如,在碰到源1或源2習題時,只要有“概念外延”的意識,我們就會追問,“注滿水的玻璃杯可以看成是凸透鏡嗎?”在這樣的疑問下,我們就會用“中間厚邊緣薄”的本質特點去思考“注滿水的玻璃杯”和“凸透鏡”之間的區別!我們就會利用身邊的材料進行設計來完成圖5中的甲、乙、丙3者的結構比較(乙裝置僅是由甲裝置旋轉得到),并用它們去觀察同一位置的同一物體來證實我們的猜想,只有這樣我們才會去關注3者成像的差異:甲成像左右顛倒、乙成像上下顛倒、丙成像下下左右均顛倒.也只有這樣我們才有可能豐富對凸透鏡的認識.

圖5 注滿水的玻璃杯和凸透鏡比較

4.2 規律復習要場景遷移

對凸透鏡成像規律的復習,大多是熟能生巧,但常用的就兩種方法:一是記住凸透鏡成像規律表,記關鍵位置,多數學生記不好;二就是教會學生作圖,通過作圖來理解成像規律,好用但煩瑣.這道中考試題給我們一個啟示:我們能否利用圖5中的甲、乙來探究圓柱透鏡的成像特點呢?也就是說,我們可以讓學生利用已有的“規律”知識來指導學生完成甲乙兩個圓柱透鏡的成像探究,從而實現對成像規律知識的復習.這類似于用研究反射定律的方法來研究光的折射規律一樣,是一種方法上的遷移.

學生可以拿出自己的圓柱形水杯或是透明的礦泉水瓶(推薦“百歲山”礦泉水瓶)來開展實驗.學生會選擇4個區位來進行實驗,很快就找到圓柱透鏡甲的成像規律:當物距小于焦距時,成正立放大的虛像,是左右變大;當物距大于焦距小于二倍焦距時,成倒立、放大的實像,是左右顛倒;當物距等于二倍焦距時,成倒立、等大的實像,是左右顛倒;當物體大于二倍焦距時,成倒立、縮小的實像,是左右顛倒.

將圓柱透鏡乙的成像規律和圓柱透鏡甲的成像規律進行比較,發現不同之處就是乙成像是上下顛倒.

對知識的應用是復習知識的最佳方法,場景遷移不僅對規律進行了復習還提升了學生的探究力,讓學生有了新的發現.

4.3 有效教學要用好教材

教材“凸透鏡”觀察周圍景物的活動是安排在“凸透鏡成像的規律”這一知識模塊中,是在開展“探究凸透鏡成像特點”實驗的前置系列體驗活動,模塊還包含了以下兩個內容.活動1:在塑料卡片上鉆一個直徑約3 mm的孔,在孔上滴一滴水,拿著它放在紙上小字的上方,透過小孔觀察.你看到了什么現象?活動3,用凸透鏡觀察書本上的字或畫,觀察窗外的景物,讓窗外的景物成像在墻上或屏上.記錄你觀察到的現象和由這些現象所提出的問題,并與組內同學交流.不難看出,教材編寫者意圖很明顯,就是期望通過系列活動來增加學生對凸透鏡成像的初步感受,并對“差異性的記錄或感受”進行討論交流,不僅可激發學生的探究欲望,還可為后續探究實驗的猜想環節提供了親身感受.在課堂實踐中,我們發現活動1和3能很好地實現編者意圖,但活動2的結果不理想,原因就是活動1和3的指向性很明確,活動1指向一倍焦距以內成像情況,活動3指向一倍焦距以外的兩種情況.而活動2會出現不同的結果:前后移動手指,手指被杯子擋得很少的同學發現手指反方向了;手指幾乎握住杯子的同學看不到反向現象;以上兩種情況均是正常握杯,也有同學讓手指和杯子同樣豎直方向,此時觀察到的現象是手掌左右互換,并且手掌有粗細變化.這些現象對教師接下來開展的探究教學沒有幫助.所以在教學中,多數教師課堂上只選擇活動1和3讓學生熱熱身,而活動2就此放棄,后面也沒有機會再彌補,這其實也是第13題失分的主要原因.

基于以上分析,我們可以把活動2放至在單元復習課上,充分利用素材來開展概念和規律的復習教學.當然,我們還可以對活動進行適當的改變,讓活動更好做,讓現象更明顯.比如我們可以按以下方式開展活動:先在兩張白紙上各畫兩個箭頭(圖6中的甲和丙);再用玻璃杯裝半杯水;將杯子放在白紙前,水面位置要調整在甲、丙圖兩箭頭的中間;先對甲進行觀察(如圖乙);再按同樣的方法觀察丙;再分別將紙向后緩緩移動,觀察現象并記錄.這個方法方便、簡潔、實用.

圖6 活動3改進示意圖

綜上所述,要取得好的教學效果,關鍵在于深入解讀教材意圖,用活教材中的素材.