島田虔次先生的三封信

《中國近代思維的挫折》書影

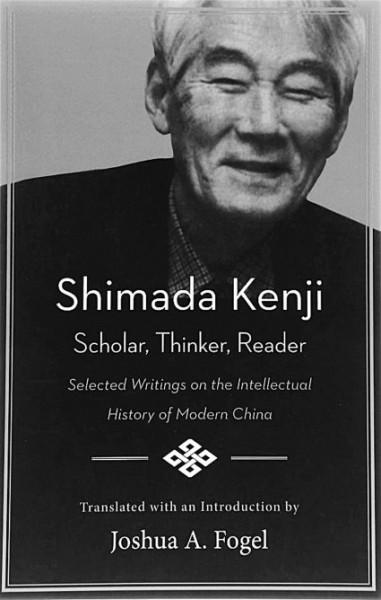

傅佛果譯介的《島田虔次:學者、思想家、讀者》

《中國思想史研究》書影

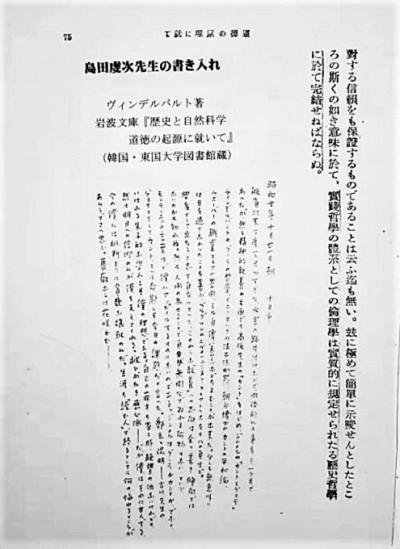

島田虔次青年時代的讀書批注

本文作者謝正光(圖右)與島田虔次。

1966年3月,我在新亞研究所攻讀碩士的第二年,獲日本文部省頒發獎學金前往京都大學進修,為期兩載。申請表上填寫的系別為“東洋史”,研究方向為“宋代文人生活”。

同年4月抵京大報到,始知宋史專家佐伯富(1910-2006)教授專治經濟史,著有《宋代茶法研究資料》與《清代鹽政研究》,日本學生中多稱之為“茶先生”及“鹽先生”而不名。教授又擅于編撰索引,舉凡《資治通鑒》《續資治通鑒》《蘇東坡全集》《宋史職官志》《中國隨筆雜著》《六部成語》,乃至清人黃六鴻之《福惠全書》等書,均在網羅之列。

由于治學方向與教授不相合,遂與東洋史研究室漸行漸遠,轉而投京大人文科學研究所島田虔次(1917-2000)先生門下。

島田先生,廣島縣人。1941年以研究陽明學之論文畢業于京大史學科,時任京大人文科學研究所助教授。多年后,我在耶魯當研究生時,讀到一位美籍漢學名家討論晚明思想家李贄的文章,其觀點與取材皆來自島田先生1940年代的作品。

及1968年3月,文部省獎學金結束,居留權亦到期,我前往大阪“出入國管理事務所”辦理居留延期手續。剛表明來意,值日管理官員即出示一信件,署名“京都大學東洋史研究室田村實造教授”。信中指出我到京大東洋史研究室后,從未參加任何學術活動。建議延期居留之申請,嚴詞拒絕。

此島田先生有第一信之來由也。

第一信:島田虔次先生致大阪出入國管理事務所函

拜啟:

今日猥蒙來電,詢問本研究所研修員謝正光君之事,惶恐之至。余對于謝君看法,一如電話所稟,惟尚有一事忘記奉告,即關于其“研修員”身份,謹此附筆:

今年三月以前,謝君一直在京都大學文學部擔任研修員一職。所謂“研修員”者,與學生有別。學生須到堂上課,接受考試并獲取學分,而研修員則沒有以上這些要求(相應地,也沒有獲得學士、碩士之類學位稱號的權利)。大體研修員者,乃是針對教授會認可的具備學者資格之人,為了給予其在學部或研究所進行研究的便利(特別是可以自由利用圖書或儀器,并參加研究會)而設的制度。因此,即便在學部的場合,稱為研修員者〔其程度〕亦大致在大學院畢業生以上,不然的話,也是作為聽講生(這是要通過選拔考試錄取的),其間有明確的區別。【眉注:當然,有時候為了取得學位資格,也有從研修員起步參加考試進入大學院的人,但這是例外的情形。】就以本研究所的實情為例,目前有來自歐美的研修員數人,皆為彼處大學教授、副教授、講師,或至少是大學院的畢業生(其中許多是為了完成將要提交給母校的博士論文而來到日本)。職此之故,余等雖經常擔任研修員的指導教師,但也有就在最初辦手續的時候見過一面,從此以后便幾乎見不到本人的情況(因為他們要么是忙于學日語,或者,除了時而來看看書,就在家里或圖書館里做研究了。對方學者當中,這樣的人也很多。)總之,正是因為存在這些狀況,把研修員不來上課這件事小題大做,在我看來,無論如何是不合道理的。那一邊是否有什么誤解呢?還是因為相對于研究所而言,學部教師主要跟學生打交道,不知不覺中就有把[學部的]研修員與學生同視之的傾向(特別是在謝君這樣年輕的情況下)?在我眼中,謝君毋寧說是一位相當勤勉的研究家。(雖然他或許沒有來聽文學部的課程,卻總是在本研究所的圖書室學習。)其論文的眼光也非常出色。我想,只要一讀他迄今為止發表的論文,便可知其為實力充沛且大有希望的學者。思想上也完全沒有過激的地方。余與謝君談話之際,常受其學問上啟發,心存感激。雖名為指導教師,實際上不如說是當作友人在交往。(其人品亦溫厚,屬于誰都會喜歡的類型。)因此,今天接到貴處來電,殊覺訝異。(因為從一開始就是本研究所的研修員的話,照理應該沒什么問題的。)故不揣冒昧,呈此一函,欲為之開釋誤解。或者殊為多事之舉,敬祈海涵,并申問候。不宣。

京都大學人文科學研究所助教授

島田虔次

四月十五日

此呈

出入國管理事務所 鈞座

【附注:來電人員的名字不小心忘記了,謹申歉意。】

信中所謂“學部教官”,即田村實造(1904-1999)教授。蒙元史專家,所撰《中國征服王朝の硏究》(1964),著名于時。夷考其實,1945年東京東亞研究所(日本軍閥侵華理論之大本營)刊印《異民族支那統治史》,考論自北魏至清朝之統治政策,田村教授啼聲初試。嚴格來說,他其實是異民族支那統治史的專家。

田村教授比島田先生長13歲。田村于1947年升教授后,即兼任文學部部長。就年齡、職位而言,田村皆先生的“先輩”。信中稱“學部教官”,蓋由此故。

憑先生一封信,我得在京都游學三載。得奉手者,還有名滿天下的吉川幸次郎(1904-1980)教授。教授乃業師牟潤孫先生北平舊識。余以“曾國藩幕府人物”請教。吉川教授建議可采史漢紀傳體,處理曾幕人物。

近日得讀先生高弟狹間直樹《“中國近世主觀唯心論”的思想史建構——島田虔次先生逝世三周年紀念》一文,述島田、吉川兩先生的關系說:

島田先生隸屬于經學文學研究室,受到主任吉川幸次郎的諸多熏陶,1946年3月經吉川先生夫婦的媒妁而與藤井元子女士結婚。(《漢學研究通訊》22:1,2003)

京都兩位曾有恩于我的異國友人,彼此間還有如此密切的關系。這是當年不知道的。

第二信:致耶魯大學歷史系芮瑪麗教授

謹覆:

拜誦11月14日來翰,關于謝正光(Andrew C. K. Hsieh)其人的詢問,謹答復如下:

謝氏1941年生人,今年當已廿七歲。其家世居廣西容縣,想來大概是地主。謝氏生于斯長于斯,1951年十歲之際與雙親及弟、妹一同移居香港。小、中、大學教育皆在彼處完成。大學就讀新亞書院(中文大學),繼而攻讀該校研究所研究生。1966年4月,獲日本文部省獎學金來日,在大阪外國語大學學習日語半年后,以京都大學文學部史學科東洋史大學院研修員的身份,從事中國近代史研究;今年4月轉為本研究所研修員,研究題目為“曾國藩及其幕賓”。此外,其家庭情況是:其父系沙撈越一所華人中學的中文及中國歷史教師,母親及弟、妹各一人(高中生)均在香港,聽聞另有弟、妹各一人在大陸。其母在家為主婦。

謝氏來日以后發表的兩篇論文《宣南詩社考》《同治年間之金陵書局》(均載《大陸雜志》),想必已蒙瀏覽。故關于其學術上的能力,或許無須贅言。但就平日接觸見聞言之:其研究態度之熱切固不待言,漢文讀解能力之強,眼光之敏銳,更是余所確信。上述二論文雖取較小題目,然史料之博搜,論斷之明快,對這一年齡的研究者而言,實在是了不起的成績。特別是他研究幕賓的方法,乃是在徹底調查大量幕賓傳記的方針下,只要是能看到的史料——地方志固不待言,相關人物的文集、隨筆之類亦無不專心涉獵、竭澤而漁。這種做法固然理所應當,卻不能不說是令人佩服的。究極言之,此乃中國舊派學者擅長的路數,但我們可以看到,謝君在這些方面也有著突出的能力。

此外,謝君還經常參與我們的“辛亥革命研究班”(班長是小野川秀美教授),積極發表意見,誠可感謝。

他的日語未必能說是十全十美了,但會話是沒有問題的,跟我談話全操日語。無論是非常復雜的情形,還是高度學術性的話題,他都可以用日語充分地表達,發音更是無可挑剔。

上面所說,雖然未免讓人覺得凈是些夸獎,但決不是刻意做作的說辭。此皆余作為指導教師率直的見地。要之,可以這么說,謝君乃是我歷來接觸中國留學生當中最為優秀的一位。盡管我并不清楚地知道他立志赴美的終極目的,但細察之下,大概是有志于獲得美國大學的教職吧。正如您所了解的,中國學者要想在日本找到合適教職可是相當困難的,卻又不甘心困在香港那般狹小的天地——我推測,這便是他的想法吧。

就余所見,謝君當前的研究狀況略如上述,要多說一句的是,謝君在學問上的素養和關切決不限于近代史。他在香港的畢業論文是有關春秋時代的題目,還發表過關于《廿二史札記》作者問題的考證。日常與余談話之際,也能清楚地窺見他對于中國學術的素養,尤其是其知識大要正確,是余特別抱有敬意的地方。

至于他的性格,可以說是快樂而積極向上,人際交往也相當順暢,并且完全沒有那些政治色彩(無論對右派還是左派)。稍有些遺憾的是,由于文部省獎學金按規定在今年3月以后就停發了,謝君不得不自己掙學費。目前一邊在京都的YBU英語中心(美國系天主教會經營)擔任英文教員,一邊繼續做研究。然而,盡管做著非常費時的工作,卻還是每天在研究所的閱覽室里都能看到他的身影,如此拼命地學習,實在讓人感動。我衷心祈盼他的志愿在不久的將來能夠實現。

以上內容是針對來信中所說“abil-ity,potential andultimate careermoti-vation, approximate age,family status,the partofChinafromwhich the family came,what kind ofman, coming from what kind ofbackground, aiming to- wardwhat kindofgoal”等問題來回答的。我的英語不夠好,或許對您的問題有把握不準確的地方。若有不盡之處,敬請隨時賜示,定當盡我所知給出答復。

敬祈自珍為先,并請轉達我對芮沃壽(ArthurF.Wright)教授的問候!

島田虔次

11月24日

此致

芮瑪麗(MaryWright)教授

芮瑪麗(Mary Wright)教授與芮沃壽(Arthur F. Wright)教授,均哈佛大學費正清(JohnK.Fairbank)教授之門生。二人于太平洋戰爭前在北京訪學,及珍珠港事變,同被下獄。1945年被釋后,留華搜購近代文獻,即今日斯坦福大學近代中國研究中心所藏之奠基物。1959年,賢伉儷移席耶魯大學,芮夫人(Mrs.Wright)先后完成《The Last Stand of Chinese Conservatism: The Tung-Chih Restortion》(中譯本名為《同治中興:中國保守主義的最后抵抗》)及《ChinainRevolution: The First Phase,1900-1917》(《革命中的中國:第一階段》)。

我于1969年5月中到耶魯報到,旋注冊入暑期班進修“法文閱讀”。同年秋,修讀芮夫人之近代中國研討會。與會者共十人,每周由兩位同學就指定閱讀文獻分別提交短文一篇,由第三位同學主持討論。芮夫人端坐,或點頭微笑,或指斥所論之謬。如是者十二周始結束。

大概是1970年1月中,我在總圖書館偶遇芮夫人。彼此皆行色匆匆,只記得臨別時芮夫人對我說了一句話:“謝先生,再見啦!”

同年6月18日,芮夫人與世長辭。得年52歲。下葬于耶魯墓園。

和耶魯結緣,島田先生自是重要的牽線者。從逰于兩位芮教授門下前后七年,悲喜交集。他日有緣,當另作一文敘其始末。

島田先生信中所及“曾國藩及其幕賓”一項目,限于種種規定,終無法完成,其后草草以《儒將曾國藩》一文取得畢業。正如在新亞研究所的碩士論文《春秋城筑考》,我的“制藝”文字,早已蛛網塵封多年。

第三信:致謝正光君

1996年歲暮,絳云和我帶同小兒君山,從美西直飛東京。離家前,給島田報告行程。及抵東京,收到先生一封急遞:敬覆:

前日拜收賜信,以及大著《明遺民傳匯刊》諸種,學兄不斷向學界作出貢獻,真心敬服之至。其后起居無恙,是所至禱。余去歲雖苦于劇烈腰痛,今年幸無再發,得以健康度日。眼下工作,則集中全力與“人文研”諸人共同譯注《梁啟超年譜長篇[編]》。近況如此,敬請放心。(小生于1981年達到年齡退休,現為名譽教授。)

本月末尊駕來日,一月初將蒞京都,相隔十六年,得再度面晤暢談,至為企盼。此次尊夫人、世兄也相伴同來,同樣期待與他們的初次會面。目前來看,一月初我這里沒有什么不方便的,惟慎重起見,仍盼您能從東京來一通電話。(根據您日程的安排,來京都后打也可以。)我可以在電話里詳細奉告來舍下的路線以及交通工具等信息。鄙處電話是:0774-32-xxxx。

專此奉達,敬祈自珍,尊夫人處并致問候。

12月11日

島田虔次

此致

謝正光學兄

今日重讀此信,愧憾猶存。猶憶1969年離開京都,西來就學,完成學位,中經六載。旋即穿州過郡,教書糊口,于1980年得暑假研究津貼,始得于離京都后首次拜見先生。時先生已改任京都大學東洋史教授,教研兩忙,也就匆匆一面,未得多談。

及至教職位穩定,絳云來歸,君山誕生。公私兩忙,轉眼十六年,才又得拜訪先生,也是和先生最后的一面了!

先生寓廬在京都市近郊宇治。1996年往訪,時值黃昏時刻,下車后,幸見燈火通明;打聽之下,先生寓廬,無人不知。

宇治所產抹茶及建成于1215年的神社殿堂,名滿三島。惟直到離開京都六十載后,才發現宇治釀成的“黃櫻酒”清純可口。寒舍近年貯倉的清酒,“黃櫻酒”外,便不作他想了!

和先生交往期間,累蒙先生賜我他的著作,且皆有題簽,早期的有《龔自珍“尊孔”》(1967)、《辛亥革命の思想》(1968)、《六經皆史》(1970)。最后相見時又贈《朱子學と陽明學》和《三十三年の夢》(1996)。為學術主流而撰者外,還有專為一般讀者而寫的;這是先生治學特別值得敬重之處。

(島田先生第一封信,用日文撰寫。今承北京大學中文系陸胤教授譯成中文,謹此致萬分謝意)。