內蒙古楊家杖子多金屬礦區地球化學特征研究

王騰 尹行

摘? 要:內蒙古楊家杖子多金屬礦區位于華北地臺北緣,內蒙地軸的東部,舊廟斷凸西側,赤峰-開原深大斷裂帶南側,顏家溝-大營子韌性剪切帶從本區通過。作為找礦手段之一的化探工作,在該區是必不可少的輔助工作,故在此通過對內蒙古楊家杖子多金屬礦區地球化學特征成果的分析,有助于在該區今后同類工作方便借鑒。

關鍵詞:多金屬礦;地球化學特征;研究

中圖分類號:P618.2? ? ? ? ?文獻標志碼:A? ? ? ? ?文章編號:2095-2945(2020)10-0051-03

Abstract: The Yangjiazhangzi polymetallic mining area in Inner Mongolia is located on the northern margin of the North China platform, the eastern part of the Inner Mongolia axis, the western side of the Jiumiao fault, the southern side of the Chifeng-Kaiyuan deep fault zone, and the Yanjiagou-Dayingzi ductile shear zone passing through this area. As one of the means of ore prospecting, geochemical exploration is an indispensable auxiliary work in this area. Therefore, through the analysis of the geochemical characteristics of Yangjiazhangzi polymetallic mining area in Inner Mongolia, it is helpful to draw lessons from similar work in this area in the future.

Keywords: polymetallic ores; geochemical characteristics; study

內蒙古楊家杖子多金屬礦區位于內蒙古自治區奈曼旗的東側,顏家溝-大營子韌性剪切帶從礦區通過,礦區內韌、脆性構造較發育,具有良好的成礦條件。我國近年來一些找礦實踐表明[1-6],土壤地球化學方法能有效縮小找礦靶區,圈定異常基本形態和規模,查明異常源,對異常的成礦遠景作出初步評價,為后續礦產勘查工作提供可靠的地球化學依據。

1 區域地質特征

內蒙古楊家杖子多金屬礦區位于華北地臺北緣,內蒙地軸的東部,舊廟斷凸西側,赤峰-開原深大斷裂帶南側,顏家溝-大營子韌性剪切帶從本區通過。出露的地層主要有石炭系、侏羅白堊系及第四系。巖漿活動頻繁,以海西期和燕山期中-中酸性侵入巖為主。太古宙變質巖分布面積較大,變質變形較強,韌、脆性構造均較強烈。

2 礦區地質特征

區內地層不發育,主要分布黃家店、唐家杖子等地,以下石炭系白家店組(C1bj)和中石炭系石咀子組(C2s)地層為主,另有少量的侏羅白堊系義縣組(JKy)及溝谷中分布的第四系。巖漿巖較發育,主要為侵入巖,具有多期性。主要有中侏羅世黑云母二長花崗巖(J2ηγ)面積較大,主要分布于黃家店-丁杖子一帶,侵入小牽馬嶺片麻巖、石炭系地層及石炭世變質安山巖中;早白堊世黑云母花崗巖(K1γ),主要分布在房深溝腦北部,侵入中侏羅世黑云母二長花崗巖、石炭系地層及石炭世變質安山巖中。潛火山巖相巖體及中酸性脈巖多集中分布在測區中部,主要巖石類型為安山巖、花崗斑巖脈及花崗巖脈等。區內變質巖不發育,主要為太古代變質深成侵入巖、變質表殼巖包體或捕擄體等,分布測區的東側,面積很小。構造以斷裂構造為主,分為韌性剪切構造和脆性斷裂構造。韌性剪切構造主要分布在測區西側黃家店、唐家杖子等地,規模較大,呈北東走向,局部為近南北走向。石炭系地層受構造影響發生了強烈變形;大型脆性斷裂構造主要有三條即F1、F2、F3,均為逆斷層,北東走向,SE傾60-75°左右。

3 地球化學特征

通過對礦區內開展土壤化探測量工作,圈出As、Sb、Hg、Ag、Pb、Zn、Cu、Mo、W、Sn、Au等11個元素的異常。

這些元素的異常分布大致體現出如下規律:指示中低溫的元素As、Sb、Hg、Ag、Pb、Zn異常分布在測區西部,大體可見北東向展布;指示中高溫的元素Cu、Mo、W、Sn異常分布在測區中部,大體呈北東向展布;Au元素異常由在測區西部有一具有明顯濃集中心且北東向展布的帶狀異常和東部零星的異常組成。

根據上述元素的異常分布特征,測區出現一個明顯的異常區,該異常為多元素組合異常,異常范圍大,強度高,以主成礦元素Pb、Zn、Ag、Au異常為主體,伴有前緣指示元素As、Sb、Hg異常。

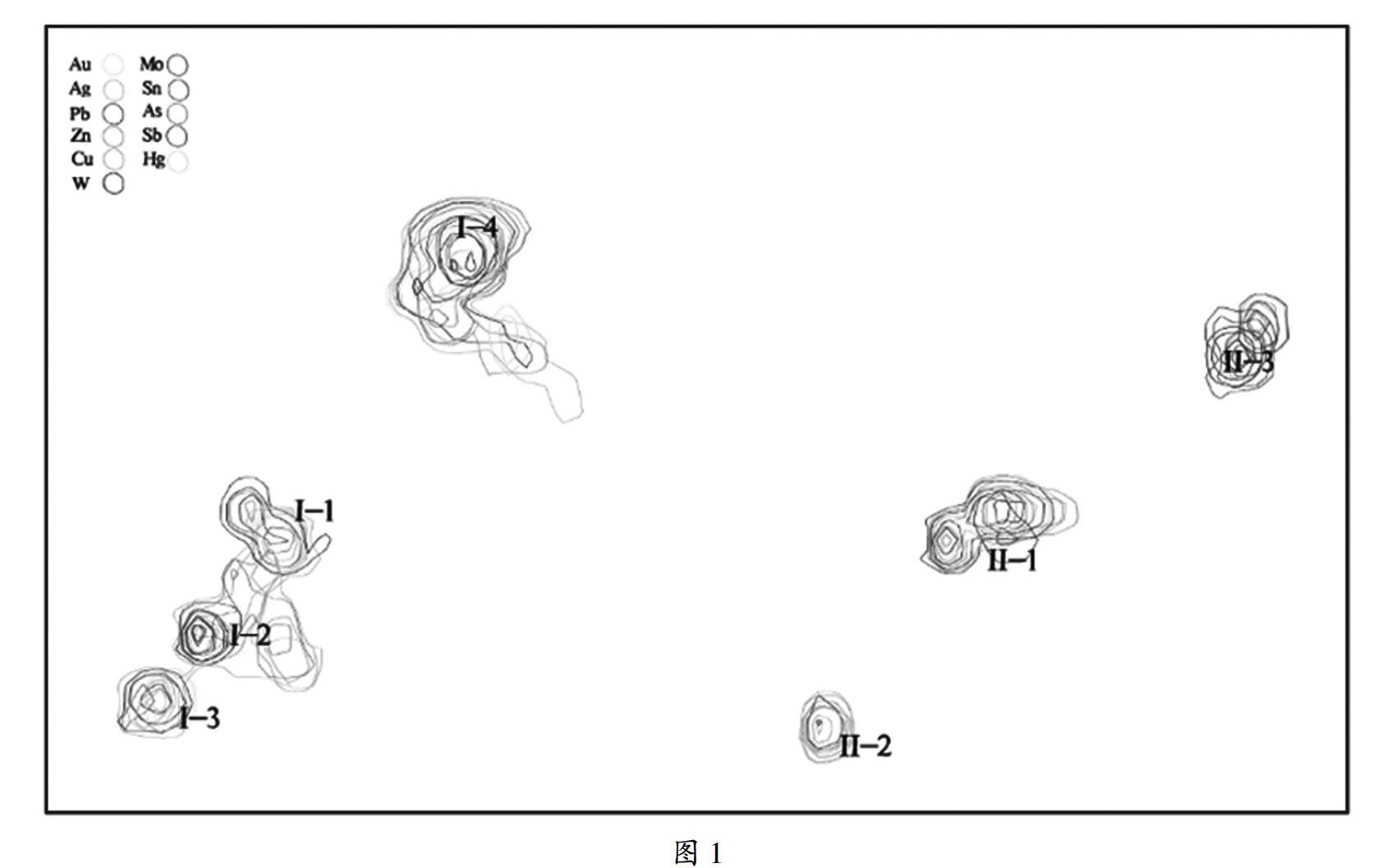

該異常整體呈寬帶狀展布、北東向延伸,寬約1.5千米,長度大于4千米。根據該異常區元素異常濃集中心的分布特點,將該異常區進一步分為兩個異常帶。(如圖1)

3.1 Ⅰ號異常帶

Ⅰ號異常帶劃分在整個異常區的西側,呈北東向展布。該帶內主要為Ag、Au、Pb、Zn、As、Sb、Hg異常,Cu、Sn異常也略有顯示。其中主成礦元素Ag、Au、Pb、Zn主要有4個以上的異常濃集中心,其中I-1號異常的濃集中心Au含量最高達1040.49ng/g,Ag含量最高達23062ng/g,Pb和Zn的含量均>1000μg/g;I-2號異常濃集中心Ag含量最高達17585ng/g,Pb達到5188μg/g(接近工業品位),Zn達到3522μg/g(接近邊界品位),Au在此處的含量較低,未形成明顯的濃集中心。I-3號異常濃集中心Ag含量最高達5075ng/g,Au含量最高達201ng/g,Pb達到706μg/g,Zn達到1095μg/g,此處還有一個可喜的發現是Cu的含量高達3068μg/g(接近工業品位);I-4號異常濃集中心的特點是各成礦元素的最高含量不很突出,但異常是由3到4個點高值點組成,面積大,濃集中心明顯。另外在這個異常帶上,除Ag、Au、Pb、Zn等主成礦元素外,還伴隨有As、Sb、Hg等低溫的礦(化)體前緣指示元素的異常,表明該異常帶礦(化)體已經遭到剝蝕或者出露,但是剝蝕較淺,向深處有找礦的前景。

總體上看,Ⅰ號異常帶內Mo元素異常較弱,在該帶的南側有一處高Mo異常,向北減弱。I號異常帶元素組合具有明顯的分帶特征:由北向南依次為(As-Sb-Hg)-(Pb-Zn-Ag)-(Au-Mo-Cu)。根據成礦元素Pb、Zn、Ag、Au、Cu和指示元素As、Sb、Hg以及指示高溫成礦的元素Mo的異常分布特點,各元素異常均呈近北東向展布,范圍較大,異常由北側的濃集中心向南平緩減弱。這種組合分布模式揭示了:(1)礦化體屬于多金屬礦;(2)礦化體有一定剝蝕;(3)主礦化體應主要賦存于向南及深部。

3.2 Ⅱ號異常帶

Ⅱ號異常帶劃分在整個異常區的東側,位于全部測區的中間部位,也呈北東向展布。主要由Ag、As、Sb、Pb、Zn、Sn、Cu、Mo、Hg、W等多元素異常組成。該異常帶也有多個濃集中心套合在一起,但不同的濃集中心元素組合及異常強度是不同的。首先II-1號異常主要成礦元素為Ag、Pb、Zn、Mo,有兩個濃集中心,其中一個Ag含量最高為5564ng/g,Pb加Zn的含量大于10000μg/g(接近工業品位);另一個為3~4點組合高值,其中Ag為2541~5240ng/g, Pb為729~2494μg/g,Zn最低為2838μg/g,最高達15094μg/g,已達到工業品位。II-2號異常主要成礦元素Ag、Cu、Au組成,也有兩個濃集中心,西側有一個面積和強度都十分可觀(已知銅礦點),Ag含量最高為12725ng/g,Cu達到16755μg/g(達到工業品位),Au也達到59.17ng/g;Ⅱ-3號異常位于該異常帶東北,主要由Ag、Pb、Zn、W、Mo、Cu、Au等多個成礦元素組成,濃集中心明顯,其中,Ag、Pb、Zn的濃集中心略微偏上,Ag含量最高為5864ng/g,Pb為3558μg/g,Zn為1219μg/g,W、Mo、Cu、Au等略微偏下,其中Au最高達682.27ng/g(接近邊界品位),Cu達到1389μg/g(接近邊界品位),Mo達到了310.62μg/g(達到邊界品位),W達到了619.2μg/g(接近邊界品位)。

上述幾乎所有的異常均伴隨著As、Sb、Hg等的異常,只是強度各有不同。經過觀察分析可以看出,整個工區As、Sb、Hg的異常基本上呈現出由西向東逐漸減弱的趨勢,而W、Mo、Sn等元素則呈現出相反的規律,即西向東異常強度逐漸增高。這一現象表明,工作區礦體整體規律為西部剝蝕程度較低,基本為淺剝蝕,出露為礦頭,主要礦體尚在深部,而向東部,礦體剝蝕程度較高,主要礦體應已出露地表。

4 結論

結合該區地質資料可以看出,區內大面積出露花崗巖、花崗斑巖,主要地層和構造都呈北東向展布。幾乎所有的高值異常都分布在花崗巖、花崗斑巖與地層的蝕變接觸帶附近,異常區處于白堊系花崗巖和石炭系灰巖、凝灰巖和安山巖的巖體接觸部位,說明區內的成礦活動與花崗巖、花崗斑巖的侵入體有密切關系,同時也表明異常的分布與該區構造有關。據此推側:(1)該處引起異常的礦化體礦化作用時間較長,礦化作用較強。這些強烈的礦化作用是形成較強異常和元素異常組合分帶的主要因素。(2)Ⅰ、Ⅱ號異常帶沿北東向展布受北東向斷裂構造的控制,北東向斷裂構造可能是區內的主要成礦構造,是區內熱液成礦的通道和儲礦構造。

參考文獻:

[1]李發明,董毅,何財福,等.青海省都蘭縣地區溝系次生暈找礦實例[J].礦產與地質,2008,22(5):43-50.

[2]呂軍,王建民,王洪波,等.土壤地球化學測量在三道彎子金礦床的應用[J].物探與化探,2005,29(6):515-518.

[3]羅正傳.溝系次生暈測量在青海德合龍洼銅金研究區次生暈特征及其指示意義[J].礦產與地質,2005,19(6):679-682.

[4]肖曉,湯井田,息朝莊,等.青海德合龍洼銅金研究區次生暈特征及其指示意義[J].金屬礦山,2009,32(2):105-109.

[5]藏興運,王建新,趙利剛,等.火山巖地區土壤地球化學測量數據的處理與找礦——琿春柳樹河子金銅研究區為例[J].黃金,2007,28(4):10-13.

[6]習理品,韓潤生,方維萱.溝系土壤地球化學測量在貴州普晴銻金礦勘查區應用于找礦效果[J].地質與勘探,2010,46(1):120-127.