下一次爆發,我們準備好了嗎?

馬哈雷特·漢堡、馬克·斯莫林斯基

2011年,新型病毒MEV-1在中國出現,接著快速擴散至全世界。疫情發展的第26天,美國的死亡人數已達250萬,全球則是2600萬。

當然,這不是真的——它是好萊塢電影《傳染病》中的情節。然而,電影生動地展現了人類面臨全球疫病大爆發時的恐慌。當下的我們,正處于一場真實的疫情戰里。虛構電影有一點與真實情況極其相似:一種病毒“跳”進了一個毫無準備的世界。

| 不成熟的反應模式 |

疫情的爆發既可怕又似曾相識。過去幾十年侵襲人類的病毒都以同一種模式出現:寄居于動物,傳染給人類。有時它在活禽市場肆虐,比如中國武漢發現的新型冠狀病毒:當地人開始生病,繼而傳播給他人。如果大多數病例癥狀輕微,或者與該地區其他已知疾病有關,那么在幾天、幾周甚至幾個月內,或許都不會引人注意。

官員們擔心疫情早期細節上的錯誤可能會引起恐慌,或因此擔責。他們選擇了沉默,公眾更無法意識到這種潛在的威脅。突然之間,疫情被查出來了,警報就此拉響。人們開始關注,世界則籠罩在危機之下。

這場危機由冠狀病毒引起。它是病毒大家族中的一類病原體,引起普通感冒的病毒也分屬此類。然而這次,人類宿敵以代號COVID-19的新面孔出現,在人與人之間快速傳播,并對公共衛生造成嚴重影響。即使許多確診病例癥狀較輕,但新型冠狀病毒也會導致死亡,尤其是老年人和免疫功能不全的弱勢群體。它中斷了旅游、貿易等經濟活動,破壞了人類的生產力。目前,我們還不太了解這種病毒的破壞力究竟能夠達到何種規模。最重要的是,具有變異特性的冠狀病毒最終會是什么樣子?

除了對病毒與疫情的擔憂,人們還十分憂慮全球對此類事件的反應模式——一種警惕又自滿的態度。這種態度由來已久:2002—2003年的非典型肺炎(SARS)、2009年的甲型H1N1流感病毒、2012年的中東呼吸綜合征(MERS)和2014年的埃博拉(Ebola)。每一次疫情爆發都引起了公眾和政治家的關注與警覺。但每一次恐懼消退后,人們似乎都會逐漸遺忘,并任由自滿情緒取而代之。

這種反應模式重復次數愈多,我們就愈得忍受此類破壞性疫病,結果是越來越多的人生病或死去。冠狀病毒結合了毀滅性與傳染性的雙重特性,并在不斷變異中。疫病一次次爆發、肆虐、平息,循環不絕。

這是我們擔不起的風險。

| 已知與未知 |

2019年的最后一天,中國向世界衛生組織(WHO)報告了27例不明原因的肺炎病例。其中大多數人都去過武漢市的華南海鮮批發市場——該市場已于2020年1月1日關閉。不幸的是,清空市場、銷毀動物之時,人們漏掉了已出售的活禽。一周后,當病毒被檢測出來時,病例人數已上升至41人。截至一月末,已感染近1萬人,超過200人死亡。1月30日,WHO將新型冠狀病毒疫情宣布為“國際關注的突發公共衛生事件”。WHO于3月30日發布的數據顯示,全球已有接近64萬人確診新冠肺炎。

衛生工作者正檢查一位在武漢街頭暈倒的老人。

病人被送到武漢的醫院

機組人員為一架泰國航空公司的飛機消毒。

工作人員裝配檢測新型冠狀病毒的工具。

這次疫情敲響了警鐘,提醒了我們,人類在面臨意料之外的傳染病威脅時有多脆弱。這些威脅包括曾經完全不為人知的生物體,比如艾滋病毒(HIV);也包括已知病原體的新面孔,比如新型冠狀病毒;還包括以新形式重新出現的舊病原體,比如對抗生素產生耐藥性的病原體。由于氣候變化、農業生產方式的轉變、高流動和居無定所的人口,以及城市化和過度擁擠,這些病原體以微生物的形式滋生于新環境中。而微生物在現代社會可以傳播得又快又遠,世界偏遠地區的某種疾病可能明天就出現在你的院子里。所有這一切都讓我們越來越易感和脆弱。

新型冠狀病毒就是一個典型的例子。最近幾十年出現的絕大多數傳染病都來自攜帶微生物的動物,它們被稱作“宿主”。有時,病原體的溢出還會涉及到一組動物宿主和潛在的一組昆蟲“媒介”,比如蚊子、壁虱和跳蚤。但這些人畜共患的病原體基本上都是生活在動物體內或由昆蟲攜帶,然后“跳”到人類身上的。它們跳躍時會引發人類從未遇到過的新疾病。并且非常不幸,每年都會出現一些新的人畜共患的疾病,其中任何一種都有可能成為下一次流行病。

盡管這些傳染病在某種意義上來說是可以預見的,但每一次都會給公共衛生帶來新的難題。2002—2003年,我們見證了第一個產生嚴重后果的冠狀病毒SARS。人們認為蝙蝠將病原體傳染給了果子貍,果子貍再傳染給人類。當SARS第一次爆發時,公共衛生部門的各官員在認知和理解上仍有不足。最終,SARS感染者超過8000例,分布在29個國家,死亡人數超過800。期間,加拿大多倫多和中國香港都爆發了嚴重疫情。2012年的MERS則始于沙特阿拉伯。病毒在蝙蝠的幫助下通過駱駝傳播,導致27個國家出現確診病例,死亡人數超過SARS。

MERS以來,公共衛生專家都在思考下一次冠狀病毒將在何時何地出現。而現在,它來了——COVID-19新型冠狀病毒。

人們似乎想在新型冠狀病毒與流感的比對中尋求安慰。季節性流感是由動物傳染給人類的另一種疾病,感染者的死亡率為1‰,但由于患病基數大,每年仍有成千上萬的人因此去世。像SARS、MERS這樣的病毒,感染者的死亡率為2%~10%,致死率超過流感,但幸好它們的傳播能力不如流感。而如果這種新病毒發生變異,成為更易傳播、更具毒性的病毒,那后果將不堪設想。又或者,它將變得不那么致命且不太具有傳染性,就像SARS一樣逐步消退。這一切都是未知的。我們已知的是:不斷爆發的突發公共衛生事件不僅對人類的生命和健康造成了巨大損失,也對旅游、貿易、經濟,以及公眾對政府、相關機構的信任和信心帶來了不良影響。流行病威脅著人類,因它而產生的各類風險也無處不在。

山東青島的工作人員為社區消毒。

江蘇省南通市的工廠生產防護服。

| 進步的跡象 |

毫無疑問,我們正在慢慢取得進步。作為熬過SARS病毒的國家,中國對新型冠狀病毒疫情投入了極大的關注。與SARS相比,中國官員在分享早期疫情爆發的信息方面更加透明。中國科學家公開分享新菌株的基因序列,也比過去進步了不少。如此,人們能夠及時掌握病毒的自然特性和關鍵信息,從而迅速確定診斷方式與治療措施。現在已有幾種快速診斷方式用來篩檢病例了。

中國當局采取的控制疫情的方法包括禁止外出旅行,限制大型公共聚會,關閉學校和工作場所等,此外還有涉及數千萬人的封城之舉與隔離政策。由此造成的潛在恐慌和供應鏈中斷等問題,必須同阻止疫情蔓延的成果放在一起加以評估。3月18日,中國首次實現本土零新增。

隨著其他國家開始出現確診病例,我們見證了國家與國際層面的反應動員能力。一方面,許多潛在的脆弱國家并不具備應對疫情的公共衛生系統。另一方面,即便是擁有先進技術的國家,其早期檢測與快速反應能力也有所不足。

之所以宣布新型冠狀病毒為全球公共衛生緊急事件,也是為了提高人們的意識,并幫助那些準備不足的國家應對正在蔓延的疫情。如果它傳播至一個缺乏檢測病例和追蹤接觸者的基礎設施的國家,那不僅會陷該國于危險之中,也將危及我們所有人的健康與安全。根據全球衛生安全指數的最新分析顯示,目前沒有一個國家為傳染病大流行作好了準備。

| 準備好了嗎?|

危機來襲,我們短暫清醒,接著又“睡”過去了。2003年SARS過去后,WHO更新了一套國際衛生條例體系,以確保世界各國在面對可能引起全球關注的傳染病威脅時,至少能夠做到迅速檢測、快速反應和及時準備。許多國家作出承諾,并指定本國某一人專門負責協調相關事務。然而,當埃博拉疫情爆發時,大多數國家的公共衛生系統仍然措手不及。

現在,我們正處于危機之中,這是一個重新思考我們應當如何應對疫情大爆發的好時機。第一件事是重新定義這個議題——切勿將之視作一個孤立的緊急應對措施,而是要把它當作一項曠日持久的任務來努力,使之形成一種機制或模式,以便在下一次爆發來臨之時將疫病扼殺于搖籃之中。

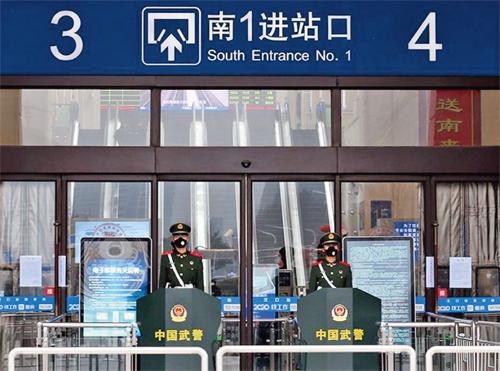

武漢封城。

最關鍵的是檢測、報告和應對的速度。只有做好這一點,全球才能盡可能地作好準備以直面危機、限制傳播和防止擴散。任何延誤都會導致更大范圍的傳播,更多人生病或死去。

其次,要想順利控制疫情,需要地方乃至全球的領導力、協作力與責任感持續統一地運作。透明度須始于衛生保健工作者、農村衛生志愿者或知情公眾,他們將報告不尋常的疾病或疾病群集。一旦發現疫情可能爆發,務必迅速確定病因,指導實行高效率的應對措施。地方、地區和國家各級的衛生當局須廣泛共享相關信息。

對資源不足的國家來說,在疫情早期,還應告知公眾疾病可能帶來的風險,醫療保健團隊須隨時待命。除此之外,還得及時建立隔離設施,并做好相關接觸者的追蹤工作。我們不得不啟用公共衛生領域陳舊的基礎設施,好在如今的科技進步幫我們獲得了更強有力的抗疫工具。科學家和技術人員研究出診斷方法來跟蹤疫情,藥物和疫苗制造商則更具針對性地制定醫療對策。

我們還可以運用更精細的疾病檢測與監測方式。無癥狀出現但仍具備傳播能力的疾病是最難控制的。因而,早期病例的追蹤尤為重要。在一些國家,與潛在新病原體接觸最多的是活禽市場的農民和工人。社區主導的監測系統須將其納入觀察范圍,以報告疾病癥狀、病逝者以及死亡動物的種類。在流感肆虐的美國,有一個系統叫“你身邊的流感”。患者每周一在系統上報告流感癥狀,政府可以借此掌握該社區正在傳播的患病人數。目前,系統添加了關于新型冠狀病毒的多條訊息,提醒公眾并讓其報告相關事件。

我們雖然還未全面認識到協同合作在防止新病毒傳播上的作用,但已能迅速識別新疾病出現的原因,以及高效率地幫助疾病中心制定應對措施。如今,信息交流與知識普及勢在必行。我們得讓公眾深入了解疾病可能在哪里出現以及為什么會出現。否則,我們將再一次面對突然爆發的疾病,再一次應對危機,再一次感受公眾的訝異。

[編譯自美國《新聞周刊》]

編輯:要媛