對華友好是主流,不怕“樹大有枯枝”

王亞娟 劉婕

《世界博覽》:謝謝徐大使接受我刊的采訪。當下歐洲新冠肺炎疫情嚴重,如此形勢下歐洲人的一些做法——不提倡甚至排斥戴口罩,不少人拒絕呆在家里,等等,讓國人有些難以理解,這在一定程度上也加重了歐洲的疫情。您在歐洲常駐多年,如果從歐洲文化、理念等角度看過去,該怎么理解這種現象?

徐堅:新冠肺炎疫情暴發后,中國政府采取了堅決果斷措施,有效控制了疫情發展,保護了中國人民的生命健康,為世界作出了榜樣。反觀歐洲,由于在疫情初期應對遲緩乏力,造成疫情快速蔓延,感染和死亡人數持續增加,形勢嚴峻。導致這種局面的原因很多,其中與歐洲人的文化理念亦有關系。

文化上,歐洲人崇尚的是個人主義,追求個人權利和個人自由。“生命誠可貴,愛情價更高。若為自由故,兩者皆可拋。”著名匈牙利詩人裴多菲在這首膾炙人口的詩中用“自由”來形容國家的存亡,以表達他的愛國情懷,從中也可以看出自由在歐洲人心中的重要位置。長期在這種文化氛圍的熏陶下,歐洲人普遍養成了以個人為中心、我行我素、不愿受約束的意識,特別是個人的權利不可侵犯。幾年前,中國公司在承建波蘭一個輸變電線路項目時,線路需經過一個村莊。雖然波蘭政府已經批準且做了大量說服解釋工作,但因村民認為這會影響他們的生活環境而堅決反對,最終線路不得不繞行。還有就是,歐洲人將工作時間和個人時間分得很清,休息、休假時不接聽工作電話,不處理公務。

理念上,歐洲人沒有戴口罩的習慣,普遍認為健康人沒有必要、而只有病人才需要戴口罩。我在歐洲幾個國家工作期間,因陪同使館同事或自己身體不適有過出入當地醫院的經歷。我發現除個別情況外,很少見到醫生護士戴口罩,患者戴口罩的也不多見。從中可看出歐洲人對這個問題的認知。此次疫情暴發后,當地人以異樣眼光看待在公共場所佩戴口罩的華僑華人和留學生,嘲笑戴著口罩參加會議的議員,出現這種現象也就不足為奇了。

習俗上,歐洲各國各民族性格不同,但總體看,普遍喜社交、愛熱鬧,愿意在戶外活動。斯洛文尼亞是個小國,人口只有200萬,街頭人流不多,但餐館、酒吧里總是熙熙攘攘。我在波蘭工作期間注意到,當地的機構和組織每年在不同的季節都會組織舉辦各種大型群眾活動,如馬拉松長跑、自行車賽以及旨在推廣群眾體育活動的奧林匹克野餐會等,大家踴躍參加。人群中常常可以見到父母推著嬰兒車參加長跑、大人和孩子一起騎自行車參賽的場景。在夏季,周末露天音樂會、水幕電影吸引著大量民眾,在海濱、河畔和公園的草地上很多家庭一邊野餐一邊享受大自然。即使在冬天,不少人仍然不顧嚴寒,圍坐在餐館外的火爐旁喝酒飲茶聊天。與親朋好友出入餐館、咖啡店更是歐洲人日常生活不可分割的一部分。

正因為如此,歐洲暴發疫情之初,各國政府對如何防控十分謹慎,擔心所采取的措施會限制公民的權利和自由而引發民眾不滿,所以只是建議居民少外出、不聚集、戴口罩。然而許多人對政府的建議和勸阻不以為然,繼續外出參加各種聚會和活動。在意大利的一些城市,人們繼續出行,甚至還在酒店聚會。在法國巴黎,一些人仍去市中心健身或塞納河畔散步。直到各國政府出臺嚴格禁令并派警察和軍隊上街執法后,這種現象才大幅減少,但仍未杜絕。日前,法國一小鎮居民為爭取吉尼斯紀錄,仍如期舉行有3500人參加的“藍精靈”聚集活動。由此可見,追求個人權利和個人自由的意識在人們心中根深蒂固。面對政府的“禁足令”,我的一些歐洲朋友跟我聯系時表示了不滿,也感覺很不適應。隨著疫情的持續,戴口罩防病毒的理念逐漸為人們所接受,57%的德國人支持將戴口罩作為一項強制性要求,奧地利規定居民進入超市必須佩戴口罩,意大利倫巴第大區規定所有人外出時必須戴口罩或用圍巾擋住口鼻。在歐洲的街道上,可以看到越來越多戴口罩的行人。

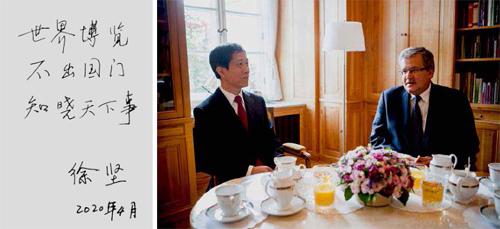

為本刊題詞。2012年10月10日,徐堅大使向波蘭總統科莫羅夫斯基遞交國書后茶敘。

面對疫情和政府政令,是顧全大局還是個人優先,是克制自己還是放縱自己,中國人和歐洲人的不同表現顯示出巨大的文化差異。中國人體現出的是強烈的集體意識與大局意識,以犧牲個人利益而服從全局利益為上,只有犧牲“小我”的“不自由”,才能成就國家整體的“大自由”。而歐洲民眾更關心的是個人的權益,這也是導致政府在決策中優柔寡斷、延誤時間的原因之一。

《世界博覽》:您談到了歐洲國家政府在抗擊疫情時的“難處”,那么該如何評價歐洲國家以及歐盟的抗疫舉措?有觀點認為歐盟國家“大難臨頭自顧自”,您同意這個說法嗎?

徐堅:歐洲各國采取的防疫抗疫措施是根據其國情和治理國家的理念而制定的,有所不同,但隨著對病毒、疫情認識的加深都在不斷強化。疫情初期,歐盟及歐洲國家普遍反應遲鈍、行動緩慢。在英國,根據民意調查,50%的民眾認為政府的行動遲緩。主要原因有三個方面:一是對新冠病毒的傳播性、危害性認識不足。在意大利,普遍認為這只是“一場大型感冒”,無需“緊張和過度警惕”;而負責危機處理的歐盟專員則估計病毒“可控制在中國境內”。二是西方曾指責中國“封城”是“限制自由” “違反人權”,事到臨頭卻又擔心這頂帽子扣到自己頭上。三是擔憂會對經濟發展造成沖擊。因此,各國并未及時采取嚴格的防控措施,居民的生活沒有多少改變。隨著疫情的快速蔓延,歐洲各國重視程度加強,所采取的措施才日趨嚴厲并不斷加碼,如宣布緊急狀態、關閉邊界、封鎖城市、全民隔離、關停娛樂場所等。最初采取“群體免疫”政策防控抗疫的英國,在嚴峻的形勢面前也不得不采取關閉中小學校,關閉餐廳、酒吧、健身房、影院等休閑娛樂場所的措施,并宣布取消今年的溫布爾登網球賽等。最近,一些歐洲國家又紛紛宣布延長居家隔離期限。

從4月初的情況看,盡管歐洲的新增感染人數還在增加,但所采取的措施正在見效。已有多國官員和專家對歐洲的防控形勢表示謹慎的樂觀。意大利衛生部長說,“意大利所走的路是正確的,所采取的嚴厲措施開始見效。”西班牙衛生大臣說,西班牙的疫情曲線有到頂跡象,正趨于穩定。德國衛生部長表示,病毒在德國的傳播出現初步放緩跡象。荷蘭公共衛生研究所負責人稱,荷蘭采取的關閉公共娛樂場所、餐館、學校的措施,使感染率下降了一半。

突發且迅速蔓延的疫情讓歐洲措手不及。在初期,歐盟未能及時出臺應對措施,歐洲國家基本是各自為戰,互相封閉邊界,為保護本國的利益限制出口醫療物資和設備,甚至出現有些國家扣押并強行征用其他國家的過境防疫物資現象,瑞士、意大利、英國等都有過類似的遭遇。很多政治家和民眾指責歐盟面對大難沒有顯示出是一個團結的共同體。歐委會主席馮德萊恩也承認,“歐洲各國此前并沒有意識到,只有團結在一起,歐洲才能打贏這場疫病戰爭。”但歐盟很快行動起來了,召開成員國領導人會議,表示將采取團結一致的應對措施,包括統一采購防護物資,保障成員國之間的邊境物資流動等。歐盟向成員國提供抗疫財政援助,成立250億歐元的專項基金應對疫情沖擊,承諾解凍最高1000億歐元幫助受疫情沖擊最嚴重的成員國,在協調支持各成員國抗疫中發揮著積極作用。歐洲各國之間也展現出團結協助共同抗疫的精神,25個歐盟國家向疫情最重的意大利提供了援助,捷克向意大利、西班牙提供10000套醫護人員的防護服、向斯洛文尼亞提供防護物資,波蘭和阿爾巴尼亞向意大利派出醫療隊,法國、意大利將重癥患者送到德國治療,等等。

新冠病毒是全人類共同的敵人。這次疫情對世界各國都是一次大考,檢驗各國應對突發復雜社會風險的能力。抗疫中,中國的體制優勢再次展現,政令暢通、雷厲風行,經過苦戰,疫情防控取得重要進展,為其他國家應對疫情贏得了時間、積累和分享了經驗,也增強了各國戰勝疫情的信心和希望。西方國家則反應遲緩、行動不力,暴露了西方國家的治理低效,教訓慘痛。

2015年11月,徐堅大使陪同波蘭總統杜達參觀游覽長城。

《世界博覽》:以您多年在歐洲工作的經歷,您認為國人在理解歐洲事務上經常會進入哪些誤區?應在哪些方面進行一些調整?

2007年9月28日,羅馬尼亞總統伯塞斯庫和參議長沃克羅尤出席中國駐羅馬尼亞使館舉行的國慶招待會暨徐堅大使離任招待會。

徐堅:歐洲有40多個國家,東西歐、南北歐以及各國之間情況千差萬別,很難概括。我在外交部曾長期負責中東歐國家的事務,并在該地區三個國家常駐。因此,經常有人向我了解中東歐地區的情況,詢問那里的形勢是否動蕩、經濟是否落后、是否值得去旅游等。從中我感到國內一些人對這個地區了解不夠,在認識上確有誤區。我想就該地區的情況作幾點簡單的介紹:

首先,社會穩定,不用擔心。上世紀80年代末90年代初,在東歐劇變、南斯拉夫解體過程中,該地區特別是西巴爾干國家民族矛盾尖銳、武裝沖突不斷,導致社會動蕩,給外界留下深刻印象。此后,在當地各方的努力和國外的調解下,民族矛盾得到緩和,武裝沖突早已停止,社會生活在正軌上運行,不存在動蕩動亂的危險。

其次,經濟振興,性價比高。該地區經濟不斷發展,但仍不及西歐水平。多數國家早已步入中等發達國家行列。2018年,斯洛文尼亞人均GDP為23500美元,排在中東歐國家之首,與歐盟人均標準差距不斷縮小。波黑、馬其頓等國人均GDP為5000多美元,排在隊尾,但并非想像中的那樣貧窮落后。2018年我去馬其頓開會,看到與十年前相比,該國已發生很大變化,城市中商店琳瑯滿目,行人衣著光鮮整潔,百姓生活愜意,餐館酒吧賓客盈門,與西歐的城市相差無幾。由于中東歐國家的收入水平低于西歐,物價水平相對也低,但商品的質量卻一點兒也不差,稱得上是物美價廉。在波蘭與德國的邊境地區,很多德國人經常開車到波蘭采購、加油。不少去德國東部旅游的游客,常選擇住在波蘭、玩在德國的方式,以節省費用。

第三,景觀優美,值得一去。中東歐國家旅游資源豐富,擁有著豐富的自然景觀和人文景觀。該地區景色優美,有一望無際的平原,郁郁蔥蔥的森林,起伏延綿的山巒,蜿蜒流淌的河流,碧波蕩漾的海洋。放眼望去,猶如一幅幅油畫呈現在眼前。該地區世界文化遺產和名勝古跡數目眾多,素有“多瑙河明珠”之稱的匈牙利首都布達佩斯、電視劇《最后一張簽證》的取景地捷克首都布拉格、羅馬尼亞前國王的夏宮西納亞王宮、克羅地亞的杜布羅夫尼克老城、斯洛文尼亞的旅游小鎮布萊德等,每年都吸引著大批當地和外國游客。波蘭擁有16項世界文化遺產。我在波蘭工作期間,曾多次陪同親朋好友游覽著名的克拉科夫古城、維利奇卡古鹽礦、馬爾堡條頓騎士團城堡等,這些景點美不勝收,讓人流連忘返。由于缺乏了解,過去中國赴中東歐地區旅游的人數十分有限,近年來不斷增加,2019年達到近200萬,據部分國家公布的統計數字,有些地方的中國游客數量與前幾年相比增加了幾百倍。我期待,隨著相互了解的不斷加深,會有更多的中國人踏上這片正被開發的大地。

第四,關系密切,氛圍友好。中國與中東歐國家有著傳統的關系,中東歐國家是世界上最早承認新中國的一批國家。建交后,中國與中東歐國家關系發展總體平穩。特別是自2012年4月中國與中東歐國家(16+1)合作機制建立以來,相互關系進入一個新的發展階段。17國元首、總理多次互訪,領導人每年定期會晤,推動16+1各領域合作不斷發展。中國與中東歐國家貿易額從2010年的439億美元增至2019年的近1000億美元,中方投資和承建的一批產能和基礎設施項目落地,在金融、科技、教育、文化、衛生等領域合作不斷開花結果,各國和各國人民都從中受益。合作機制的互利共贏吸引了其他國家的興趣,2019年隨著希臘的加入,合作機制擴展為17+1。

伴隨著國家間關系的發展,中國在該地區的影響不斷擴大,與中國友好的傳統不斷傳承,友華的民意基礎更加堅實。我在波蘭任職期間,結識了許多友華人士,其中既有老朋友也有新生代。波蘭馬佐夫舍民間歌舞團是新中國接待的第一個外國文藝團體,1953年訪華演出并受到毛澤東主席、周恩來總理、陳毅副總理等領導人親切接見。此后該團又多次訪華。幾十年間,歌舞團的領導和演員換了一批又一批,但對中國的友好感情始終未變。2016年習近平主席對波蘭進行國事訪問期間,該團30多位演員用中文演唱《年輕的朋友來相會》《半個月亮爬上來》等中國人耳熟能詳的歌曲,以表達對中國領導人和中國人民的情誼。肖達克是一位普通的波蘭青年,他通過書刊、影視作品了解并喜愛上了中國。2013年,他在“臉書”上自發創建了“中國,我喜歡”的公眾號,之后又將其推廣至其他一些新媒體,還開設了同名博客和網站。他堅持編寫涉華報道,推送中國文化、歷史和社會趣聞,報道中波各領域合作、交往動態,成為了解中國的一個新窗口。他表示,他這樣做不為盈利,完全是出于對中國的熱愛,為的是讓更多的波蘭人了解中國,為促進波中人民友好盡綿薄之力。類似的事例在中東歐各國屢見不鮮。俗話說“樹大有枯枝”,該地區也有一些人對中國存有成見和偏見。最近,一名羅馬尼亞議員在網上就發展對華關系發出雜音,但馬上就有羅馬尼亞友人在網上發表評論予以反駁,該評論在很短時間內就獲得近2萬人的點贊,這說明對華友好始終是主流。在中國這次的抗疫中,中東歐國家領導人和普通民眾紛紛發聲并捐贈物資聲援和支持中國,隨后中國也投桃報李,進一步密切了彼此的關系。我相信,中國與中東歐國家和人民的友好合作關系一定能行穩致遠,不斷結出更多果實。

《世界博覽》:謝謝徐大使內容豐富的介紹和深刻透徹的分析,這大大有利于讀者對歐洲事務的理解和認識。

(責編:劉婕)