安迪·沃霍爾:炮制藝術實驗的頑童明星

劉晗

從小便池到肥皂盒,是不是藝術品都得由藝術界說了算?自從20世紀50年代起,波普藝術 (Pop Art)、達達主義 (Dadaism)、極少主義 (Minimalism)、抽象藝術 (Abstract Art)等眾多西方先鋒派藝術如雨后春筍般悄然興起。1964年,波普藝術的倡導者安迪·沃霍爾 (Andy Warhol)于紐約曼哈頓東大街74號個展上展出《布里洛的盒子》(Brillo Box),那些木質盒子上畫的樣子和裝肥皂塊的盒子一模一樣,其外形完全復制印有“Brillo”商標的肥皂包裝盒子,它們或單獨或堆積放置,看上去和從加工廠運到出售商店的包裝盒并無差異。

明明一模一樣的盒子,為什么沃霍爾的是藝術品,而商場里的就只是肥皂盒? 波普藝術正是在作品中大量使用廢棄物、商品招貼電影廣告、圖片拼貼組合而成,而它們中的大多數因挪用了無名設計師的成就而名聲大噪,沃霍爾的其他作品,如《25個彩色的瑪麗蓮·夢露》和《251個可口可樂瓶子》亦是如此。難道先鋒藝術就是這樣以變相剽竊、復制組合以贏得畫廊、美術館、拍賣展上的一席之地,在經紀人、藝術評論人和收藏家的稱贊和肯定中取得作為“藝術品”的合法地位嗎?

沃霍爾收獲了明星待遇,也頗受多方質疑。北京和倫敦先后舉辦了“安迪·沃霍爾巡回展”,將他近40年的藝術生涯分為6個板塊展出:童年及早年職業生涯;推動波普藝術以及成名;安迪的外套——塑造公眾形象;沃霍爾,一個成功將藝術和商業市場結合的開創者;沃霍爾、銀色工廠、電影;晚年生活,藝術與金錢。也正是這些關鍵詞貫穿起了安迪·沃霍爾傳奇的一生。

一、手舞足蹈的詭異頑童

安迪·沃霍爾的童年完全是在疾病和精神崩潰中度過的。4歲時他不小心骨折了;6歲時他得了猩紅熱;8歲時他患了罕見的舞蹈癥,時不時就會陷入癲狂狀態。養病期間,沃霍爾沉浸在漫畫書和雜志之中,他從中剪下拼貼的部分,然后再把它們組合到了一起,他的拼貼藝術生涯也就此開始。沃霍爾曾經描述這樣一個場景:“我整個夏天都會聽收音機,躺在床上,身邊有查理·麥卡錫娃娃的陪伴,還有我的那些沒裁剪的紙娃娃在床單上和枕頭下鋪得到處都是。”

沃霍爾從商業插畫師起步,20多歲時就因個性化的作品獲得了業界的肯定,顛覆傳統、混合復制即是其作品的主要風格。26歲首次獲得美國平面設計學會杰出成就獎,不到30歲的他連續獲得藝術指導人俱樂部的獨特成就獎和最高成就獎,他在業界取得的成就令同輩出道的藝術家難以企及。20世紀60年代,他的工作室“工廠”(Factory) 籠絡了一眾像他一樣熱衷波普藝術家以及超級明星,在那里不僅見證了夢想的誕生,還有混合了性、麻醉以及放縱情感的瘋狂之作,也是“工廠”在后來變得臭名昭著的原因。

在朋友的印象里,沃霍爾常以中性示人,左右逢源。然而在藝術中,他顯露出真正的自我,摘下社交假面的他呈現出了“無欲之欲”,特別是在“性與死亡”的主題中表現得格外冷漠,“死亡與災難” (Death and Disaster) 系列中電椅、車禍、自殺和種族騷亂的系列圖像就好像是由一臺平淡無奇的相機拍攝的,完全摒棄了悲觀的表達。他把尖叫的嬰兒涂成彩色,塑造好萊塢式的純粹空虛的生活,就像他寫道,“無論如何,屏幕上和書頁之間的性愛比床笫間的性愛更令人興奮。”想象占據了他生活中的大部分,但也沒有阻礙他和同行們的情感往來。

在沃霍爾內心深處,始終將自己與英俊的年輕男子相對比,為此他也做過手術,但在感情上仍是踟躕不前,陷入郁郁寡歡之中。作為地下同性戀文化的發起者,他從不掩飾自己的性取向。直到查爾斯·利珊柏 (Charles Lisanby) 走入了他的視線,這位帥氣的社會名流散發的個人魅力令沃霍爾無法自拔,然而好景不長,他們短暫的交往以利珊柏的移情別戀而告終,這段無疾而終的戀情也讓沃霍爾在很長一段時間里都一蹶不振。所有一切生命過往中的不幸與羈絆都被他瀟灑地歸結為一句“那又怎樣”(So what),這是他輕浮的口頭禪,也是敷衍的對白。之后他和文學家杜魯門·卡波蒂 (Truman Capote) 秘密訂婚10年,以裸照為信物傳書。事實上,沃霍爾推動了同性戀文化,樹立了自己的偶像地位,卻招致了殺身之禍,激進的女權主義者、也是女同性戀的維米莉·蘇蓮娜對他的刺殺,也成為美國藝術史上著名的八卦新聞。

二、“工廠”里的奇怪實驗

安迪·沃霍爾的名氣與日俱增,坐擁財富,成為叱咤風云的人物,“工廠”逐漸演變成了無政府創造力的發散地。沃霍爾對性愛有著特殊的癖好,在他一手掌權的工廠,小明星任由他為所欲為,在多次情感落空之后,電話、錄音機都被他視為物化伴侶,每天早晨他都會打電話給秘書,口述個人日記,拼湊起瑣碎的生活,在他的“小說”《A》里就有體現,比起擁有一個私人化的具象情人,他更愿意做感情的旁觀者,描摹朋友們的戀愛場景,似乎也是他難以正視自己身體缺陷的原因,假發和墨鏡就是他偽裝的道具,遮擋住青春痘留下的傷痕,還有那些細微的表情變化,加之他那標志性的低沉、冷酷的說話和動作,給大眾一種神秘的氣質。

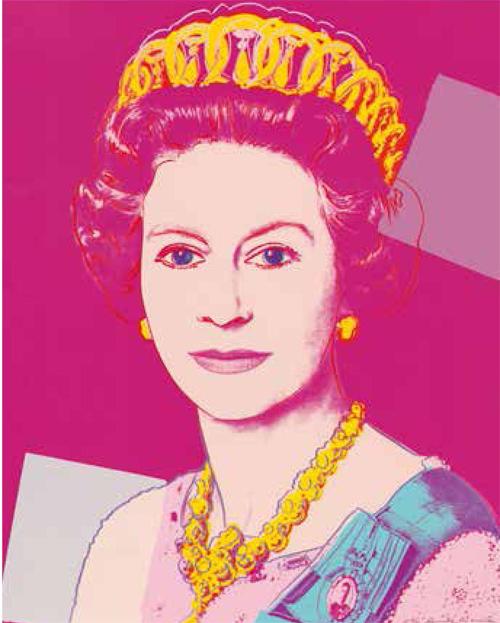

《女王伊麗莎白二世》,1985年。

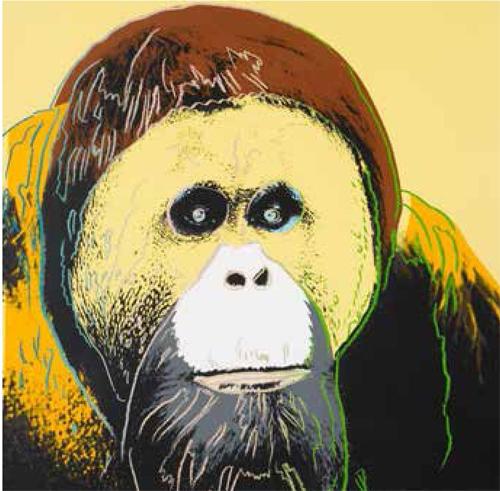

《猩猩》,1983年。安迪·沃霍爾于1983年創作了一系列世界各地瀕危動物的彩色版畫,用鮮明的色彩以及暗示動物命運的尖刻表情,在藝術與現實之間創造了一種動態張力。

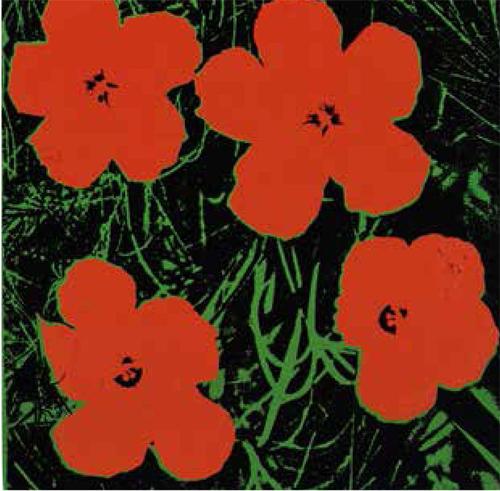

《花》,1964年。

《瑪麗蓮·夢露》,1967年。

在他的領地,工作與生活混為一談,如他所說,“活著就是要做很多你不想做的事情。出生就像被綁架,然后被賣為奴隸。人們每時每刻都在工作。機器總是在運轉。即使你睡著了。只要我們還活著,我們就得干活,做零時工的奴工,服從于我們體內循環能量輸入和輸出的流動,有時甚至是極度不穩定的。機器總是在運轉。”情人的背叛,迫使他不得不將注意力轉移到機器上。后人類和機器都成為他拍攝的主題,在他的電影中,攝像機旋轉不停,連續幾個小時保持警惕地注視著它的目標,以達到絕對的靜止和沉默的狀態,《帝國大廈》就是一個極端的例子,也契合了他冷漠的性情,在采訪中沃霍爾說,“我認為每個人都應該是一部機器,每個人都應該和另一個人一模一樣”,他甚至希望自己變成一臺機器,從一切情緒和欲望中解脫出來。

歷史的無序、宣言的標識、市場和消費的叫囂,在先鋒派藝術以名求實的論戰中,藝術家們在風格借用中表達他們所謂的自由藝術,藝術評論家則在公眾視線中對藝術品展開猛烈的批判,而本就缺乏藝術史背景和辨識能力的大眾在欣賞先鋒派藝術時常常一頭霧水,被迫在精英主義和市場消費的圈套中游走。當代先鋒派藝術呈現出眾多光怪陸離的藝術形式,裝飾、自我表現和娛樂依然維持著人們的需求。藝術品在機械的復制下揮發掉了“靈光”,在沃霍爾看來,復制拼貼,所有作品的同一正符合美國流行文化大規模消費的趨勢。

“這個國家的偉大之處在于,在美國開始了一個傳統,在那里最有錢的人與最窮的人享受著基本相同的東西。你可以看電視喝可口可樂,你知道總統也喝可口可樂,麗斯·泰勒喝可樂,你想你也可以喝可樂。可樂就是可樂,沒有更好更貴的可樂,你喝的與街角的叫花子喝的一樣,所有的可口可樂都一樣好。”藝術不再是曲高和寡、高山仰止,而是以親近大眾的姿態走進每個人的日常生活。沃霍爾利用繪畫、印刷、攝影在內的各種媒介嘗試復制的創作。1962年,沃霍爾以32幅坎貝爾湯罐畫作舉辦了自己的首個波普藝術展,也就是這幅簡潔帶點商業意味的作品成就了他在當代藝術界的地位,與此相類似的還有可口可樂瓶子、美元鈔票、蒙娜麗莎像以及瑪麗蓮·夢露像等,這種單調重復傳達出的正是當代人的空虛冷漠的普遍情緒。即便是頂著照搬照抄的罵名,沃霍爾的作品往往以驚人高價成交,在拍賣界炙手可熱的程度甚至超過了畢加索。

??在安迪·沃霍爾逝世的近30年后,他仍然主宰著這個時代的主流精神,他的名字和頭像被印在各種流行文化的商品上,成為偶像的符號;他的話也在如今成為現實:“在未來社會,15分鐘內,每一個人都能獲得成功”,電視選秀、社交媒體成就了無數草根名人……作為矚目的對象,沃霍爾只是在那間創造出荒謬冷酷、頗具實驗色彩的“工廠”提早實踐過了,如果說活成什么樣,藝術就是什么樣,那么把整個人生變成了藝術的人,每一天都在演繹。