政府干預、法治水平與產業結構升級

〔 DOI〕 10.19653/j.cnki.dbcjdxxb.2020.04.005

〔引用格式〕 ?孫美霞.政府干預、法治水平與產業結構升級——基于我國省級面板數據的經驗證據[J].東北財經大學學報,2020,(4):39-47.

〔摘要〕本文以我國31個省份2005—2017的面板數據為研究樣本,考察了政府干預、法治水平對區域產業結構升級的影響。研究發現:雙向固定效應模型的估計結果表明,降低政府干預程度、加強法治水平建設有助于促進區域產業結構優化升級,在利用工具變量法和動態面板回歸控制內生性后,結論依舊穩健;“十大產業振興規劃”的實施加速了政府職能的轉變和法治環境的建設,推動了產業結構轉型升級;分樣本回歸結果表明減少政府干預、提高法治水平對我國中西部地區優化產業結構具有重要推動作用,而東部地區的產業結構升級將更多依靠人力資本和技術創新因素。上述結論可為政府等監管部門制定政策提供參考,有助于“新常態”下我國產業結構升級有序推進。

〔關鍵詞〕政府干預;法治水平;產業結構升級;雙向固定效應模型;兩階段最小二乘估計

中圖分類號:F062.9 ?文獻標識碼:A ?文章編號:1008-4096(2020)04-0039-09

一、引 言

當前,我國正處于“三期疊加”的特定階段,經濟下行壓力加大,GDP增速已由2010年的10.3%下降到2019年的6.1%。此外,2020年爆發的新冠肺炎疫情已蔓延至全球多國及地區,這將對我國宏觀經濟健康運行造成持續性的負面影響。面對國內外市場環境的不斷變化,深入探討政府與法治等外部治理環境在市場運行中的作用,對有效厘清政府權責、完善法治環境、促進產業結構升級具有重要現實意義。

在我國現有的政治和經濟體制下,行政和財政分權的激勵[1]、晉升錦標賽和地方分權式的威權主義體系特點使得地方政府有較高的熱情去干預市場,影響地方經濟增長方式[2]。一方面,政府通過“攫取之手”干預金融市場,強化預算軟約束,降低企業創新動力和資本配置效率,阻礙經濟增長和產業結構調整[3]。另一方面,政府通過“扶持之手”彌補市場機制的缺陷,在市場失靈時適時調整經濟政策,擴大信貸等金融體系覆蓋面,為更多經濟主體提供資金支持[4]。此外,La Porta等[5]和Djankov等[6]一系列研究表明,法律是信用市場發展的一個重要決定因素。在我國經濟轉軌期間,提高法治水平能夠緩解預算軟約束,進而影響區域產業結構優化。基于此,本文把政府干預、法治水平和產業結構升級納入統一分析框架,主要回答以下兩個問題:一是地方政府干預的降低能否真實推動產業結構優化升級?二是法治水平高低如何作用于產業結構升級?

本文以我國31個省份2005—2017年的省級面板數據為研究樣本,對以上兩個問題進行了實證檢驗。實證結果發現,減少政府對經濟的干預能夠提高第三產業和第二產業的比值,從而實現優化產業結構。法治水平越高,對產業結構升級的促進作用越大。在利用工具變量和動態面板模型等方法控制內生性后,以上結論依舊穩健。進一步地,本文發現“十大產業振興規劃”對產業結構起到優化作用;分區域的檢驗結果表明在中西部等內陸地區,政府干預、法治水平對產業結構升級的影響十分顯著,而在東部等沿海地區,這些作用并不顯著,產業結構升級更多依靠有效控制人力資本等方面。

本文的邊際貢獻主要體現在以下三方面:首先,已有文獻大多采用傳統面板回歸模型,未對內生性問題加以考慮。本文在利用雙向固定效應模型的基礎上,進一步運用工具變量法和動態面板廣義矩估計方法控制研究問題可能的內生性,從而獲得穩健可靠的結論。其次,國內外學者多從金融發展的角度考察其與產業結構升級的關系,鮮有文獻直接研究政府干預和法治水平等外部治理環境如何影響產業結構升級。本文則探討了政府干預、法治水平等外部治理環境變量如何影響產業結構的優化升級。最后,通過不同經濟區域的分組回歸,本文發現政府干預、法治水平等外部治理環境對產業結構升級的作用在沿海和內陸地區之間存在異質性,從而為政府制定宏觀經濟政策提供了一定的決策參考。

二、理論分析與研究假說

(一)政府干預與產業結構升級

Bushman等[7]研究認為,從全球視角來看,政府通過不同手段干預市場,從而對市場發展進程產生影響并非我國獨有現象。但由于我國特殊的制度背景,該現象在我國尤為明顯[8]。1980年開始實施的財政分權改革,使得地方政府將實現區域經濟利益最大化作為其決策導向[9],同時,以經濟發展為核心的政績考核機制進一步驅使地方政府盲目追求GDP增長。此外,地方官員的平均任期為3—5年,為滿足晉升“政績”需要,官員通過行政干預將促進地方經濟長期發展的意愿轉變為決定經濟增長路徑和方式的能力,以期在較短時間內使轄區經濟出現明顯增長,進而造成經濟發展的“短視化”[10]。

產業結構升級的關鍵在于提升技術進步和資源配置效率。在GDP為主導的目標體系下,一方面地方政府通過提供利率優惠與隱性擔保等多種方式對資金投向與規模進行干預,使得信貸資源集中于政府扶持產業,從而發展出一批能夠產生“政治明星”效應的企業以彰顯政績,進而達到政治晉升的目的[11]。另一方面,基于政治關聯、意識形態和政治聲譽的考慮,政府在分配資金時按照政治主從次序和政治風險原則引導資金流向資金運用和投資效率相對低下的國有企業。政府扶植落后行業的干預行為使得高成長性行業因資金短缺而“舉步維艱”,低成長性行業因金融資金支持而在衰退中“徘徊”,整體競爭力減弱,導致地區技術進步水平下降,市場功能機制被扭曲,過多資源配置到投機性強、效益低下的部門與區域,進而造成產業資源配置的低效率,滯緩產業結構升級[12]。當前各地僵尸企業和產能過剩并存的現象就是地方政府過度干預對產業結構升級影響的縮影。

基于以上分析,筆者提出如下假設:

H1:地方政府干預與產業結構升級負相關,即地方政府干預程度越嚴重,對產業結構升級的抑制作用越顯著。

(二)法治水平與產業結構升級

法治水平的提高不僅有助于當前改革持續推進,促進國家層面治理體系和治理能力現代化,還能夠完善我國市場經濟體制,推動經濟轉型升級。

Jappelli等[13]研究表明,建立完善的法制環境,對投資者進行有效保護有利于降低銀行貸款風險,提高銀行對企業的貸款意愿,進而緩解中小企業面臨的融資約束。由于我國目前仍處于轉軌階段,執法力度和執法水平相對較低,司法體系缺乏獨立性[14],這造成我國法治水平整體而言相對較差,投資者保護體系存在嚴重不足。同時,我國各省份的法治建設水平不一,不同區域之間表現出極大的不平衡性。

法治水平的提高和司法部門獨立性的加強,有助于促進區域產業結構升級,具體表現在兩個方面:首先,促進金融市場發展,緩解預算軟約束。“法與金融”的一系列研究表明,一國金融市場的健康發展,離不開其法治水平的提升和法律執行力的增強。因此,法治水平提升、法治環境建設能夠促進金融市場和金融中介的發展,有助于打破地方政府和國有企業部門的預算軟約束,提高高新技術行業等高產業附加值產業獲得銀行貸款的能力,緩解非國有企業的融資約束,加強區域內技術進步和科技創新活動,為各類所有制企業提供公平的競爭環境,進而推動產業結構升級。其次,完善的法治環境能夠有效保護投資者權益,限制地方政府對國有企業和民營企業的差別性對待,促進民營企業在資源和人力上的投資,提高社會資本配置效率。此外,完善法治水平還可以消除行業壁壘,有助于民營企業進入壟斷產業,促進中小企業健康穩定發展。資本配置效率的優化和非國有企業的持續發展進一步推動區域產業結構升級。

基于以上分析,筆者提出如下假設:

H2:地區法治水平與區域產業結構升級正相關,即地區法治水平程度越高,對產業結構升級的促進作用越顯著。

三、研究設計

(一)變量選取和度量

(1)產業結構升級變量。近十年來,以農業為主的第一產業占我國GDP的比重長期穩定在10%左右,產業結構升級主要表現為以服務業為主的第三產業對以工業為主的第二產業的替代效應。因此,參考干春暉等[15]的研究,本文采用第三產業增加值與第二產業增加值的比值(IND)作為產業結構升級的代理變量。

(2)外部治理環境變量。本文所研究的外部治理環境變量包括政府干預(GOV)和法治水平(LAW)。區別于已有文獻大多以單一指標衡量政府干預行為和地區法治環境的做法,本文基于王小魯等[16]在《中國分省份市場化指數報告(2018)》中編制的分類市場化指數,以“政府與市場的關系”這一子指標度量政府干預(GOV),以“市場中介發育和法律制度環境”這一子指標度量法治水平(LAW)。其中,根據該報告的指數編制方法,GOV是一個反向指標,數值越小表示政府干預越強;LAW是正向指標,其值越大,表示法治水平越高。

(3)控制變量。為避免遺漏變量導致的回歸偏差,本文對其他可能影響產業結構升級的因素加以控制。其中,以固定資產投資總額占地區生產總值比重(CAP)控制固定資產投資對產業結構升級的影響;以進出口總額(按美元的當年平均匯價折算)占地區生產總值比重(TRA)控制對外開放對產業結構升級的影響;以普通高等學校在校學生數占地區總人口比重(HUM)控制人力資本投資對產業結構升級的影響;以城鎮人口數占地區總人口比重(URB)控制城鎮化水平對產業結構升級的影響;以專利申請授權數(TEC)控制技術進步對產業結構升級的影響。

(二)數據來源

本文以我國31個省份2005—2017年的面板數據為研究樣本。始于2005年除考慮區域發展實情外,更重要的是保證數據可得性和數據來源一致性。其中,各地區生產總值、第二產業和第三產業增加值、高等學校在校學生數、進出口總額及專利申請授權數來自于中經網統計數據庫;固定資產投資總額、城鎮人口數及地區總人口數來自于CSMAR數據庫;美元當年平均匯價來自于歷年《中國統計年鑒》。需要說明的是,鑒于各省份外部治理環境指標的數據收集和編制過程較為復雜,現有數據僅更新至2016年。借鑒蘇冬蔚和熊家財[17]的做法,本文以2014年、2015年和2016年的三年平均值替代表示不同省份2017年的外部治理環境變量。

(三)模型設定

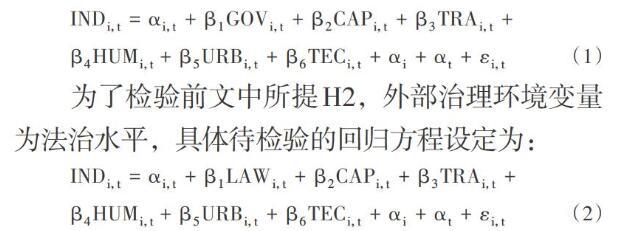

為了檢驗前文中所提H1,外部治理環境變量為政府干預,具體待檢驗的回歸方程設定為:

![]()

![]() (1)

(1)

為了檢驗前文中所提H2,外部治理環境變量為法治水平,具體待檢驗的回歸方程設定為:

![]()

![]() (2)

(2)

其中,i表示省份,t表示時間,![]() 為隨機擾動項,服從白噪聲過程。IND為本文被解釋變量,即產業結構升級變量。考慮到多重共線性的影響,分別將政府干預變量(GOV)和法治水平變量(LAW)引入模型。此外,由于影響產業結構升級的因素眾多,本文還控制了固定資產投資(CAP)、對外開放程度(TRA)、人力資本投資(HUM)、城鎮化水平(URB)、技術進步(TEC)等一系列可能影響地區產業結構升級的省份特征變量。最后,模型控制省份固定效應和年度固定效應以緩解省份維度和時間序列維度不可觀測變量對研究結論的影響。由于GOV為反向指標,若H1成立,則GOV前的回歸系數應顯著為負;LAW為正向指標,若H2成立,則LAW前的回歸系數也應顯著為正。

為隨機擾動項,服從白噪聲過程。IND為本文被解釋變量,即產業結構升級變量。考慮到多重共線性的影響,分別將政府干預變量(GOV)和法治水平變量(LAW)引入模型。此外,由于影響產業結構升級的因素眾多,本文還控制了固定資產投資(CAP)、對外開放程度(TRA)、人力資本投資(HUM)、城鎮化水平(URB)、技術進步(TEC)等一系列可能影響地區產業結構升級的省份特征變量。最后,模型控制省份固定效應和年度固定效應以緩解省份維度和時間序列維度不可觀測變量對研究結論的影響。由于GOV為反向指標,若H1成立,則GOV前的回歸系數應顯著為負;LAW為正向指標,若H2成立,則LAW前的回歸系數也應顯著為正。

表1為本文主要變量的描述性統計結果。從表1可以發現,我國各省份的區域產業結構最大值為4.237,而最小值為0.500,標準差為0.549,說明我國各地區的產業結構優化情況存在較大差異。同時,外部治理環境的影響因素也存在較大差異,其中,政府干預指標的最大值為12.670,最小值為-12.950;法治水平最大值為10.650,最小值僅有-6.750,這一現象表明外部治理環境在在我國不同省份間存在較大差異,外部治理環境的不同可能對產業結構升級存在一定影響。

四、實證結果與分析

(一)單變量分析

本文先以各年政府干預水平的中位數為界,按年份將所有觀測值分成政府干預水平較高和政府干預水平較低兩組,采用平均值差異的雙側T檢驗驗證政府干預水平高低是否會顯著影響區域產業結構升級。隨后重新以每年法治水平的中位數為界,按年份將所有觀測值分成法治水平高和法治水平低兩組,同樣采用均值T檢驗驗證法治水平是否會顯著影響產業結構優化進程。

當以政府干預為分組依據分組后,第三產業增加值與第二產業增加值的比值(IND)的平均值在政府干預水平較高組是0.916,在政府干預水平較低組是1.116,且T檢驗表明該差異在1%的水平下高度顯著。這說明,地方政府干預水平與產業結構升級負相關,初步驗證本文H1。當以法治水平為分組依據分組后,第三產業增加值與第二產業增加值的比值(IND)的平均值在法治水平較高組是1.077,在法治水平較低組為0.953,雙側T檢驗結果表明該差異在5%的水平下顯著。即法治水平與產業結構升級正相關,初步驗證本文H2。

因此,基于均值T檢驗的單變量分析結果初步支持本文兩個假設,即政府干預水平越高的地區,產業結構升級速度減慢;而法治水平越高,對產業結構升級的促進作用越顯著。由于單變量分析未控制可能影響產業結構升級的相關變量,使得該分析結果可能存在一定偏差。下文進一步采用多變量回歸分析對假設進行驗證。

(二)基準模型回歸結果

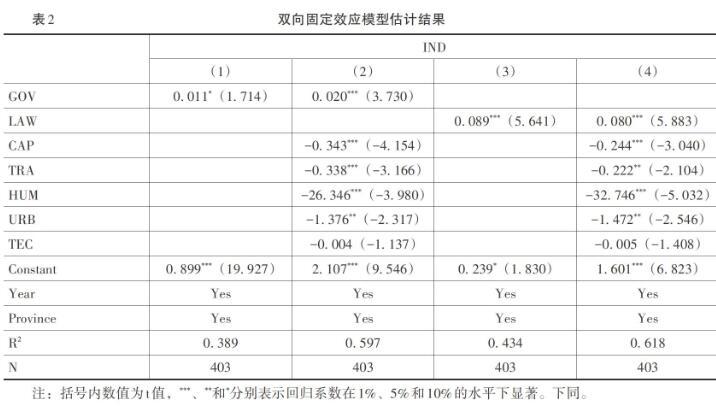

多變量分析以雙向固定效應模型對方程(1)和方程(2)進行估計,回歸結果如表2所示。其中,列(1)和列(3)的單變量回歸表明GOV和LAW的回歸系數分別在10%和1%的置信水平下顯著為正,由于GOV為負向指標,初步表明政府干預水平和產業結構升級之間為負相關,法治水平和產業結構升級之間為正相關。列(2)和列(4)進一步控制了省份層面影響產業結構升級的特征變量,列(2)中解釋變量GOV的回歸系數為0.020,在1%水平上顯著為正,表明減少政府對市場的干預會促進區域產業結構優化升級;列(4)中解釋變量LAW的回歸系數為0.080,在1%水平上顯著異于0,即法治水平每上升1個單位,產業結構升級上升0.080個單位。綜上,雙向固定效應模型的回歸結果支持本文的H1和H2,即政府干預與產業結構升級之間存在顯著負相關;法治水平與產業結構升級之間存在顯著正相關。

從回歸系數通過顯著性檢驗的控制變量來看,固定資產投資(CAP)對產業結構升級的回歸系數顯著為負。這是由于我國各地區普遍存在國有企業的“預算軟約束”,而國有企業在占據大量社會資金的同時,傾向于進行大量低效的過度投資,即國有企業普遍表現出“投資饑渴”和“投資低效”并存的現象[18]。此外,近幾年實體經濟的不景氣也使得部分民營企業“脫實向虛”,這些行為增加了企業的費用支出,對企業的技術創新和轉型升級產生擠出效應,不利于產業結構優化。對外開放程度(TRA)對產業結構升級的影響為負,且分別在1%和5%的水平下顯著。這可能是由于各地區對外開放程度不一,大部分省份對外依存度過低或過高,無法形成顯著的技術溢出效應。此外,中美貿易戰等國外經濟環境的不確定性因素使得對外開放無法對產業結構升級形成應有助力。人力資本投資(HUM)對產業結構升級的回歸系數為負,且在1%的水平下顯著。表明就全國范圍而言,人力資本呈現出地區間極度不平衡的狀態,東部沿海地區因經濟增長迅速,吸引了大批人才加入到“孔雀東南飛”的隊伍,此虹吸效應造成中西部內陸地區的人才流失嚴重,人力資本的區域失衡使得其對產業結構升級的作用出現扭曲。城鎮化水平(URB)對產業結構升級的影響為負,且在5%的水平下顯著。表明隨著我國城鎮化進程的持續推進,產業結構并未產生與之相匹配的優化速度,以傳統制造業和資源型產業為主的增長模式導致產業層次較低,各地區暴露出的產能過剩現象就是該模式發展的產物。

(三)穩健性檢驗

第一,虛擬變量回歸。本部分將利用虛擬變量對上文結論進行穩健性檢驗。具體而言,首先按年份和政府干預變量由高到低排序,將政府干預(GOV)高于當年年度中位數的取值為1,否則為0,并對法治水平(LAW)進行類似處理,分別作為政府干預和法治水平的代理變量,以此重新檢驗本文的H1和H2,回歸結果如表3的列(1)和列(2)所示。其結果表明采用虛擬變量度量外部治理變量,回歸結果依舊穩健,H1和H2仍然成立,即減少政府干預、提高法治水平能夠促進區域產業結構優化升級。

第二,異常值處理。考慮到數據異常值可能對回歸結果造成影響,例如西藏部分數據的極端值現象。本部分在原有基礎上對所有變量進行上下1%的異常值縮尾處理,并重新對模型進行估計,估計結果如表3列(3)和列(4)所示。其結果表明政府干預(GOV)和法治水平(LAW)均在1%的水平下正顯著,回歸結果依舊穩健,本文的H1和H2的結論成立。

第三,替換因變量。考慮到產業結構升級具有多種衡量指標,本部分選用另外兩種被廣泛應用于衡量產業結構升級的指標方法,重新檢驗政府干預、法治水平與產業結構升級的關系。首先,借鑒汪偉等[19]的做法,構建包含第一、第二、第三產業在內的產業結構綜合指數(IS)進行穩健性檢驗:

![]() (3)

(3)

其中,W1、W2和W3分別代表第一、第二和第三產業占地區生產總值的比重,IS為正向指標,數值越大,則表明產業結構優化升級水平越高。此外,借鑒吳福象和沈浩平[20]的做法,重新以第三產業增加值占地區生產總值的比重(INT)衡量產業結構轉型升級,INT同樣為正向指標。

表4為采用替代因變量的雙向固定效應模型估計結果。表4列(1)、列(2)的被解變量為IS指標度量的產業結構升級,列(3)、列(4)的被解釋變量為INT指標度量的產業結構升級。列(1)、列(2)的回歸結果表明,政府干預(GOV)和法治水平(LAW)的回歸系數為0.179和0.836,且分別在5%和1%的水平下顯著。列(3)、(4)的回歸結果表明,政府干預(GOV)和法治水平(LAW)的回歸系數為0.003和0.014,均在1%的水平下顯著。因此,H1和H2依然成立,即政府干預與產業結構升級負相關,法治水平與產業結構升級正相關。

第四,工具變量法。由于遺漏變量、雙向因果或測度誤差等原因,研究結論可能存在一定的內生性問題。因此,本部分分別使用政府干預和法治水平變量的滯后一期(LGOV/LLAW)、滯后兩期(LLGOV/LLLAW)數據作為工具變量,對模型采用兩階段最小二乘(2SLS)進行回歸,重新檢驗表2的結果。表5的列(1)、列(2)為基于工具變量的回歸結果。其中,列(1)表明政府干預變量(GOV)與產業結構升級(IND)在1%的水平下顯著正相關。列(2)表明法治水平變量(LAW)與產業結構升級(IND)在1%的水平下顯著正相關。此外,識別不足檢驗和弱工具變量檢驗結果說明工具變量有效。

第五,考慮因變量滯后效應。由于上期產業結構變化會影響當前產業結構水平,即產業結構升級從長期來看是動態過程,具有一定的自身趨勢。基于此,本部分將產業結構的滯后項引入模型(1)、模型(2)構建動態面板模型,以控制產業結構升級的內在趨勢影響。為克服內生性和異方差問題,對動態面板模型使用廣義矩估計方法進行分析。表5的列(3)、列(4)為動態面板GMM估計結果,AR(2)統計量和Sargan統計量均接受原假設,即所有GMM估計結果有效。列(3)的結果顯示,政府干預變量(GOV)的回歸系數為0.004,且在1%的水平下顯著;列(4)的結果說明,法治水平變量(LAW)的回歸系數為0.016,同樣在1%的水平下顯著。因此,基于動態面板GMM估計的結果依舊穩健,政府干預與產業結構升級負相關,法治水平與產業結構升級正相關,H1、H2成立。

五、進一步研究

(一)結構性變動分析

為應對2008年全球金融危機的影響,我國在2009年實行“十大產業振興規劃”。考慮到該事件的影響,本部分設置虛擬變量STR考察“十大產業振興規劃”對外部治理環境和產業結構升級之間關系的調節效應,將2010年及之后年份設置為1,否則為0。在模型中加入虛擬變量STR及其與治理環境變量的交乘項(GOV×STR和LAW×STR),同時,為了防止交乘項的經濟學含義產生偏誤、減緩多重共線性的干擾,對外部治理環境指標進行中心化處理。表6為加入結構性變動因素(STR)的檢驗結果。

表6列(1)中,交乘項GOV×STR的回歸系數為0.011,且在10%的水平下顯著,考慮到GOV為反向指標,該結果表明“十大產業振興規劃”造成的結構性變動對政府干預和產業結構升級之間的負向關系具有促進作用。2009年以后,各地政府減少對市場的干預,讓市場在資源配置中起決定性作用的方針促進了區域內產業結構升級。列(2)中,交乘項LAW×STR的回歸系數為0.038,且在1%的水平下顯著,說明“十大產業振興規劃”實施后,各地政府更關注于市場外部環境建設,法治環境趨于完善,對產業結構升級起到了積極推動作用。

(二)區域異質性檢驗

為考察外部治理環境對產業結構升級的作用是否存在區域差異性,這一部分分別基于沿海和內陸地區的樣本進行分組檢驗。具體地,將北京、天津、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、海南等11個東部省、市作為沿海地區,將內蒙古、山西、吉林、黑龍江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆等20個中西部省份作為內陸地區,分組檢驗的回歸結果如表7所示。

如表7所示,在沿海地區,無論是政府干預水平還是法治水平變量,其對產業結構升級的作用均不顯著;在內陸地區,政府干預水平和法治水平變量的回歸系數分別為0.022和0.107,且均在1%的水平下顯著。這說明在經濟發達的沿海地區,政府干預行為較少,法治水平較高,政府干預水平和法治水平對產業結構升級的作用不顯著,產業結構升級更多依靠人力資本、技術創新等其它驅動力。而在經濟欠發達的內陸地區,適度減少政府干預,充分發揮市場作用,完善法治環境建設,對于促進中西部地區產業結構優化升級具有重要作用。

六、結論與政策建議

本文采用我國31個省份2005—2017年的省級面板數據,從政府干預水平和法治水平兩個層面實證研究了外部治理環境對區域產業結構升級的影響,通過雙向固定效應模型估計發現,整體而言,減少政府干預、提高法治水平有利于產業結構優化升級。在利用工具變量和動態面板模型等方法控制內生性問題后以上結論依舊穩健。進一步研究發現,“十大產業振興規劃”的實施有助于強化減少政府干預和提高法治水平對產業結構升級的作用;且沿海地區和內陸地區的分樣本回歸結果表明現階段減少政府干預、提高法治水平對中西部地區產業結構升級作用顯著;而東部地區的產業結構升級則更多需要通過人力資本和技術創新等其它因素驅動。

本文的研究結論對于我國政府以及相關監管部門具有一定的指導意義。具體而言,第一,政府應該降低對市場的干預程度,轉變自身職能,實現“干預型”向“服務型”的轉變,發揮市場在資源配置中的決定性作用,更好地發揮政府作用。第二,目前我國正處于經濟轉軌期,針對沿海、內陸等不同地區,外部治理環境對產業結構的影響不盡相同。因此,各地政府及相關部門在制定政策時不能采取“一刀切”或“人云亦云”的方式,應根據本地經濟發展實際情況,做到“因地制宜”。第三,政府應著眼于改革“唯GDP論英雄”的政績考核體制,建立一套多維度多層次的綜合政績評價體系,從源頭上遏制政府干預市場的動機,促使地方政府關注于經濟長期增長和產業持續優化,而不只追求短期的GDP增長。第四,全方位提高法治水平,營造良好法治環境。緩解民營企業融資約束,降低國有企業預算軟約束,推動產權制度改革和要素市場化改革,引入公眾對市場和政府工作滿意度評價機制,形成自上而下和自下而上的“雙重監管”制度,進而從總體上對政府干預市場的行為進行約束,給所有市場參與者營造一個良好的競爭環境,促進區域產業結構持續優化升級。

參考文獻:

[1] 張璟,沈坤榮.地方政府干預、區域金融發展與中國經濟增長方式轉型——基于財政分權背景的實證研究[J].南開經濟研究,2008,(6):122-141.

[2] 周黎安.中國地方官員的晉升錦標賽模式研究[J].經濟研究,2007,(7):36-50.

[3] 劉文革,周文召,仲深,等.金融發展中的政府干預、資本化進程與經濟增長質量[J].經濟學家,2014,(3):64-73.

[4] 徐建波,夏海勇.金融發展與經濟增長:政府干預重要嗎[J].經濟問題,2014,(7):41-47.

[5] La Porta ,R.,Lopez-de-Silanes,F.,Shleifer A.,et al. Legal Determinants of External Finance[J].The Journal of Finance,1997,52(3):1131-1150.

[6] Djankov,S.,McLiesh,C.,Shleifer,A. Private Credit in 129 Countries[J]. Journal of Financial Economics,2007,84(2):299-329.

[7] Bushman,R.M.,Piotroski,J.D.,Smith,A.J.What Determines Corporate Transparency?[J].Journal of Accounting Research,2004,42(2):207-252.

[8] 李延喜,曾偉強,馬壯,等.外部治理環境、產權性質與上市公司投資效率[J].南開管理評論,2015,(1):25-36.

[9] 范方志,張立軍.中國地區金融結構轉變與產業結構升級研究[J].金融研究,2003,(11):36-48.

[10] 劉勝,顧乃華,陳秀英.制度環境、政策不連續性與服務業可持續性增長——基于中國地方官員更替的視角[J].財貿經濟,2016,(10):147-161.

[11] 何恩良,劉文.金融資本、地方政府干預與產業結構——基于中部地區的實證分析[J].經濟問題,2011,(5):37-40.

[12] 李青原,李江冰,江春,等.金融發展與地區實體經濟資本配置效率——來自省級工業行業數據的證據[J].經濟學(季刊),2013,(2):527-548.

[13] Jappelli,T.,Pagano,M.,Bianco,M.Courts and Banks:Effects of Judicial Enforcement on Credit Markets[J].Journal of Money Credit and Banking,2005,37(2):223-244.

[14] Allen,F.,Qian,J.,Qian,M.LAW, Finance, and Economic Growth in China[J].Journal of Financial Economics,2005,77(1): 57-116.

[15] 干春暉,鄭若谷,余典范.中國產業結構變遷對經濟增長和波動的影響[J].經濟研究,2011,(5):4-16,31.

[16] 王小魯,樊綱,胡李鵬.中國分省份市場化指數報告(2018)[M].北京:社會科學文獻出版社,2019.75.

[17] 蘇冬蔚,熊家財.大股東掏空與CEO薪酬契約[J].金融研究,2013,(12):167-180.

[18] 王曦.經濟轉型中的投資行為與投資總量[J].經濟學(季刊),2005,(4):129-146.

[19] 汪偉,劉玉飛,彭冬冬.人口老齡化的產業結構升級效應研究[J].中國工業經濟,2015,(11):47-61.

[20] 吳福象,沈浩平.新型城鎮化、基礎設施空間溢出與地區產業結構升級——基于長三角城市群16個核心城市的實證分析[J].財經科學,2013,(7):89-98.

Government Intervention, Legal Enforcement, and Industrial Structure Upgrading:An

——Empirical Evidence From Provincial Panel Data of China

SUN Mei-xia

(Center for Industrial and Business Organization ,Dongbei University of Finance and Economics, Dalian 116025, China)

Abstract:Based on the panel data of 31 provinces in China from 2005 to 2017, this paper examines the impact of government intervention and rule of law on the upgrading of regional industrial structure. The study finds that: The estimation results of the TWFE model show that reducing the degree of government intervention and strengthening the level of rule of LAW are helpful to promote the optimization and upgrading of regional industrial structure, and the conclusion is still robust after using instrumental variable method and dynamic panel regression to control endogeneity; The implementation of the ‘Ten Major Industrial Revitalization Plans Implementing the transformation of government functions and the construction of legal environment has accelerated the transformation and upgrading of industrial structure; The results of sample regression show that reducing government intervention and raising the rule of LAW level for China The optimization of industrial structure in the central and western regions plays an important role in promoting, while the upgrading of industrial structure in the eastern region will rely more on human capital and technological innovation. The above conclusions can provide reference for the government and other regulatory authorities to formulate policies, and contribute to the orderly advancement of China?s industrial structure under the new normal.

Key words:government intervention; legal enforcement; industrial structure upgrading; two-way fixed effect model; TSLS estimation

(責任編輯:李明齊)