藍興龍 筆下生菩提 荷花靜自開

耿國彪

大概很多人都曾有這樣的經歷,很想寫一篇文章,卻始終找不到進入的法門。去年七月八月,與書法家藍興龍兩次見面,一餐一茶,相談甚歡。從書法到藝術,從教學到生活,我們像極了多年的老友。回京后,一直想寫一篇關于他的文章,回憶起聊天時的點點滴滴,卻始終找不到切入主題的方式。找不到就放一放,說不定哪天靈感搞一個突然襲擊呢。

這一放就是半年時光。工作的繁雜將我變成了四處旋轉的陀螺,找不到閑暇時間思考寫作。2020年新春新型冠狀病毒來襲,為應對突如其來的疫情,全國的工作和生活都停頓了下來,我也有時間歸還欠賬,思索這篇文章的切入點了。既然從談話中沒能找到靈感,這次換了一種方式,將藍興龍先生的字一張張鋪在書桌上,希望作品本身能夠架起我們溝通的橋梁。

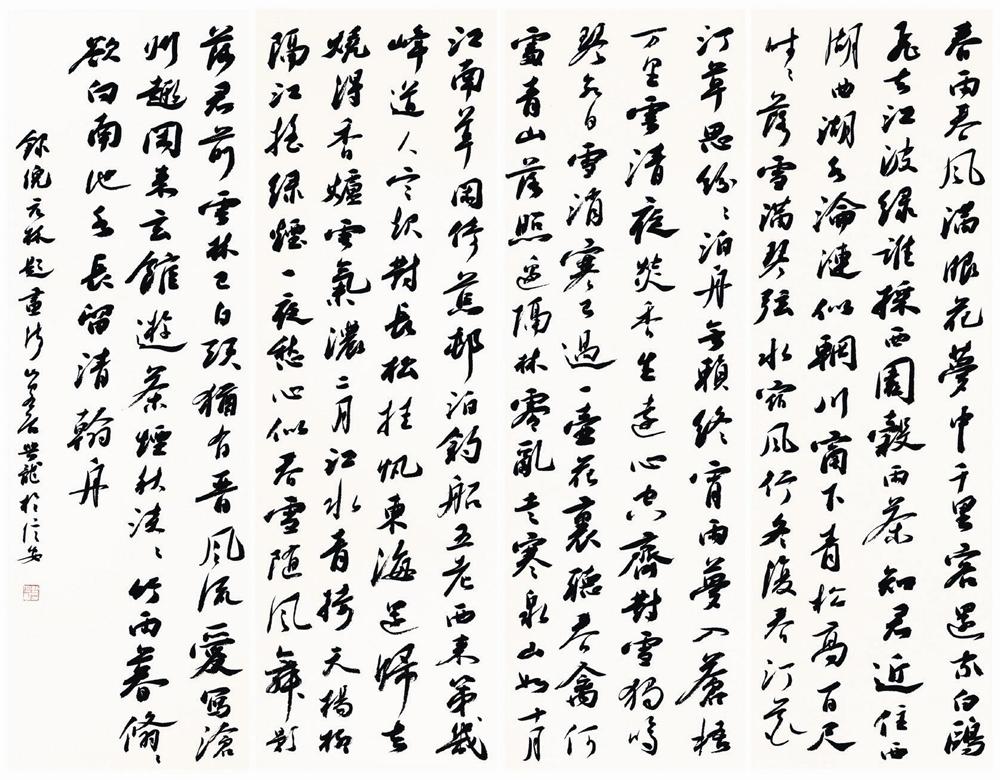

窗外飄著雪花,室內一杯香茗、幾幅字。我們仿佛入定一般,靜靜地望著對方。漸漸地,我進入了藍興龍的世界,從一幅幅泛著墨香的書法中,我似乎捕捉到了田野的稻香和池塘的蛙鳴。它們潛藏在一行行墨跡中,吐露著四季的芬芳和大地的閑適。

唯有內心恬淡的藝術家才能在一支筆下和萬物對話,才能讓泥土的芳香進入流淌的字里行間。我一下子找到了書家和我的對話方式:靜。

靜中的藝術

中國人的集體性格是內斂的,推崇海納百川有容乃大,推崇溫良恭儉讓。中國的藝術風格同樣是推崇境界的內斂,詩意的展露。而中國書畫藝術則來源于對大自然的觀摩和感悟,不管是中國畫還是書法,都是大自然中的山水萬物在內心中的感知再現。

孫過庭《書譜》中有這樣的記述:“觀夫懸針垂露之異,奔雷墜石之奇,鴻飛獸駭之姿,鸞舞蛇驚之態,絕岸頹峰之勢,臨危據槁之形。或重若崩云,或輕如蟬翼,導之則泉注,頓之則山安,纖纖乎似初月之出天涯,落落乎猶眾星之列河漢……”這段神采飛揚、準確精當的文字,對書法藝術的評判皆出自于山川河流、自然之聲。

興龍先生的字無疑得到了自然風物之神髓,大地的厚重與輕風流云的輕盈相得益彰,使觀者能從中找到詩意的方向。

藍興龍出生于江南衢州一個山清水秀之地。自幼玩耍于鄉間溪流、山野林木之間。杏花春雨江南的婉約,白墻黑瓦木雕牛腿的細膩,以及牧童柳笛的童趣,在他的記憶中留下了深刻印記。而這樣一幅典型的江南水墨畫面,傳達的就是一種詩意之境,藝術之靜。

“應該把三維的世界二維化,變成一幅水墨山水圖,然后再一維化,變成一根簡單的筆墨線條。”這是藍興龍研習書法近40年的心得。

作為線條造型藝術的中國字,其象征性與抽象性在演變過程中逐漸成為基本品質。所謂書畫同源就源于其高度的抽象與象形。我們在看待書法作品時,也可以將其作為一幅高度抽象的繪畫,因為其結構和邏輯同樣都來自于世間萬物。

藍興龍的書法之路,沒有沿襲很多人的傳統模式,即拜師習字。他對書法的鉆研來自于臨帖,不斷地向前人學習。少年時的山水印記和書帖中舒張法度漸漸融合,找到了自己的方向。

“我的書法主要是自學,到現在為止我都沒有正式拜過一個老師。我主要是向傳統學,向歷史上優秀的書法帖學。那時沒有互聯網,也沒條件買光盤學,總覺得有的地方好像還有一層窗戶紙沒捅破,也走了很多彎路。但俗話說,藝術都是相通的,對于我來說,生活就是一幅風俗畫,白紙黑字和動的琴弦組成了我的世界。”藍興龍說。

少年時的藍興龍喜歡音樂,小提琴、二胡、鋼琴等樂器都是他的最愛。每次撥動琴弦,藍興龍的腦海里就會浮現一幅幅的畫面,那是一個少年對藝術的最初冥想。但最終還是書法的靜吸引了藍興龍,一張宣紙、一方硯臺和浩如煙海的書法字帖,讓年輕的藍興龍不僅靜了下來,而且在這靜中逐漸體味到書法藝術的真諦。

“學習書法的同時也是對中國傳統文化的繼承,風格是水到渠成的事情。萬變不離其宗,現代書法和古代書法本質是一樣的,只是形式變了而已。無論哪種類型,變化的根本是自我的認識和反省,是藝術的需要,趨同者,也有此欣賞的共鳴。書法本身就是一種技巧性的東西,解開書法之謎,化繁為簡,無非是筆墨技巧。然而在技法之外,更注重的是精神。因此書法一定要認識自我。”藍興龍說。

在《書譜》中,孫過庭曾經深有體會地寫道:“初學分布,但求平正;既知平正,務追險絕;既能險絕,復歸平正。初謂未及,中則過之,后乃通會。通會之際,人書俱老。”這段精妙入理之語,道出了從平到險,由險復平的三個階段。他還提出“違而不犯,和而不同”,道出了和諧與變化、法則與創新的關系。

書法藝術最初是以實用性為主,藝術性為輔。經過千年的演變,到今天,書法已經成為有傳承、有規范,且以觀賞性為主的藝術形式。對此,藍興龍認為,書法藝術的最高追求不在于它的形式之美,而在于其表達出的內在理念之美,也就是書法的最高境界。

靜中的人生

今年57歲的藍興龍一直生活在衢州。這座地處江南的千年小城,有著豐富的文化遺存。圍棋圣地爛柯山、世界自然遺產江郎山,南孔家廟、龍游石窟等等都沉積著過去的時光和前人的智慧,也不斷加深著藍興龍對傳統文化的理解。

有人認為從事藝術工作的人應該到北京、上海這樣的大城市,才能擁有更大的發展空間,但藍興龍對此有著不同的認知。他認為,衢州這樣的靈秀之地才是真正能讓人靜下來生活思考的地方,對于書法家而言,更是如此。

“近些年,書法界一片繁榮,各種展覽你方唱罷我登場,但像啟功先生這樣的大書法家卻不見出現,歸其原因還是我們太急功近利了。我還是喜歡這種隨遇而安的生活。”在藍興龍看來,書法就是寫字,并通過寫字找到樂趣,是豐富生活的一部分。不需要多么苦心孤詣地經營,更多時候,書法只是需要有一顆平靜的心來引導。

藍興龍至今仍居住在鄉間。門前一道溪流,身旁幾株古老的樟樹,再加上兩岸密布的橘樹,使他的內心始終擺放在泥土和自然之間。他對書法藝術的感悟,也始終遵循天然的法則。

可以想象,憑窗遠眺,山嵐氤氳,阡陌縱橫,在吸盡山野的芬芳后,提筆凝神,宣紙之上,恣意馳騁,浩浩湯湯的墨海,一葉書筏,溯流而上,是何等的愜意。而今天在書桌上,欣賞著興龍先生雅致靈動的小行草,在起承轉合,墨韻流淌中,仿佛品味到了一段寧靜而閃光的人生。

真的很羨慕興龍先生。山野之靜,為他打開了藝術之門,也使他伸出手就觸到了藝術的本真。而我等身處都市,思緒常常被聲色犬馬所左右。

人到中年的藍興龍更加注重書法教育,他希望將自己對書法藝術的體會分享給更多人。有人討教時,藍興龍總是真誠地與這些書法愛好者一起討論,落筆的方法、筆畫的虛實、遠近的層次、墨色的渲染、筆力的走向……他都事無巨細,一一指出。

身為衢州市書法家協會主席的他,力推書法進校園,書寫進課堂,為弘揚書法藝術、傳承中華優秀文化而努力。在藍興龍的不斷呼吁下,衢州市學校書法教師的配比在浙江省名列前茅,一些鄉村學校也配備了專業的書法教師。

“過去的書法家不僅書法造詣高,而且都是大學問家,王羲之、蘇東坡、顏真卿、趙孟等無一不是文學大師,而這種文化的積淀才是書法藝術真正的靈魂。”藍興龍認為,現在的書法研習者應該多學習國學,從文化根基上提升藝術的認知,只有對美的認知力和領悟力提升了,才能在書法學習上做到事半功倍。

也許是身居鄉野養成的習慣,也許是多年獨自摸索前行形成的特質,藍興龍對書法藝術的嚴謹近乎苛刻。在參加一些書法筆會時,他每每都是自備紙張。談起自己的習慣時,藍興龍說:“書家在創作時需要最好的狀態,而這狀態需要最熟悉的筆墨紙硯來配合,只有環境達到最佳才能使書家找到最舒適的書寫狀態,進而創作出最靈動的作品。”

我想,這也和藝術欣賞有著異曲同工之妙。因為任何一件藝術品呈現在觀眾面前時,首先是外在形態和內在意蘊的和諧,而這種和諧進入觀眾視線,表現出來的效果就是心理的舒適。

藍興龍同樣是這樣一個令朋友舒適的人。雖出生于江南水鄉,但卻擁有一副魁梧的身材;雖筆意恣肆、作品靜雅,但熱情好客,生性豁達。在他的筆走龍蛇之中,有村夫的恬靜,修士的灑脫,如果再加入一絲俠士的豪放,估計我們就很難望見他的背影了。

文章寫到此,忽然腦子里冒出了幾句順口溜,記下來送給興龍先生:筆下生菩提,蓮花靜自開;山川知君意,萬物競黑白。

本期焦點人物小檔案:

藍興龍,男,1963年出生,浙江省衢州市柯城人。中國書法家協會會員 ,浙江省書協理事、創作委員會副主任,衢州市書法家協會主席。 作品曾入選:第八屆全國中青年書法展;第四、五、六屆中國書壇新人作品展;第二屆全國青年書法作品展,第二屆“趙孟頫獎”全國書法展,第十屆全國書法展等。