未來可期

——雕塑自身的不斷刷新

張有魁 Zhang Youkui

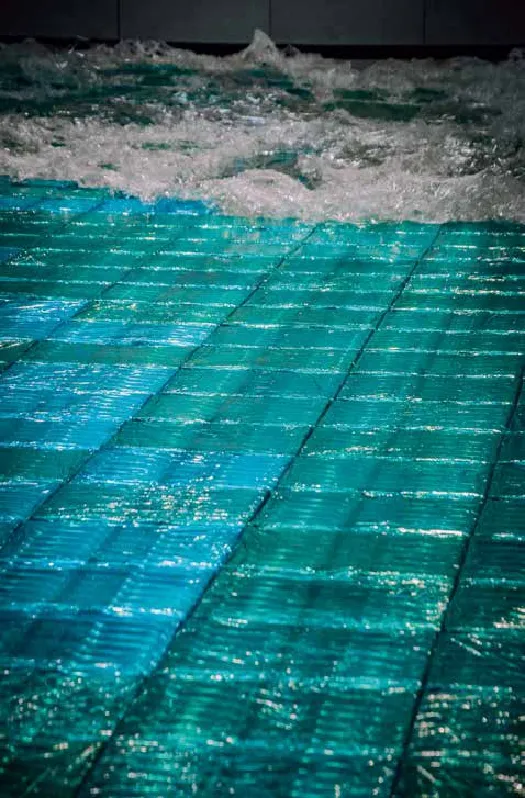

1有金小組(張有魁&金善珍)sea塑料尺寸可變2019

2有金小組(張有魁&金善珍)sea塑料尺寸可變2019

對于雕塑明天的探討我們一直在提出新的方式,面對中國雕塑的明天我們不難體會到,雕塑學科的面貌在這么短的時間內一直在改變,不斷地刷新學科定義和新的可能。在這樣的特質下,雕塑學科從傳統范式找到新的界定,從新的概念中又不斷地打破既有的學科邊界。中國的學術界對于怎么探討雕塑、如何定義雕塑,各有己見。既有保持對傳統雕塑的定義,將此學科特定為一種門類的觀點,也有不斷將藝術的多元樣式劃入雕塑門類的提法。由于雕塑自身的生態將自己的創作生成方式不斷拓寬與打破,這本身是對雕塑學科的一種自信與合理的探討。因為雕塑自身強調空間、形體、時間等特性,常被認為對于別的藝術門類介入來者不拒。反之,雕塑很難被別的傳統藝術門類所涵蓋。比方說一張具有觀念思考的繪畫作品,同樣具有雕塑特性的空間和場域的特性,一張紙也是有厚度的,將其納入雕塑的范疇似乎順理成章;而把一件傳統雕塑作品界定為繪畫作品,便略顯牽強。本文通過幾種創作的生成方式與選擇,來談談雕塑自身的不斷更新。

一、對于今天的雕塑甚至明天的雕塑,都可相對于傳統的概念來探討

先來談一談當下與傳統的關系,或者當代雕塑和傳統雕塑技藝的關系。無論是西方的傳統技藝還是中國的傳統技藝,其實在這個時代,都可以歸為一種傳統,因為它們的特質是保留和繼承了傳統的雕塑技法,甚至可以說同時保留了傳統創作觀念。在反映當下的問題、跟社會產生關系、在學科的發展走向上起不到過多的指導意義,那么在這樣的前提下,傳統雕塑存在方式成為了我們思考和討論的一個常規議題,似乎傳統雕塑在當下的存在永遠有一個母體,就是雕塑這個特別具體的創作門類在一開始的定義。比如我們更多的是以三維的方式描摹與復制現實事物,哪怕發展到抽象雕塑的概念時,關注的依然是形體本身。有了這個前提,我們都會有一個形體概念的預設,再去說如何跟過去不一樣、不一樣在哪里。但是往往并沒有跳出“五指山”,山依然在那里,猴子認為自己跳了十萬八千里,其實依然在五指山中,卻誤認為自己已然突破了很多。類似這樣的誤區和引導,在創作中時有發生。反之,為什么要為了有不同的面貌而尋找呢?最后剩下的也許僅僅是叫囂。我們不應該非此即彼地思考問題,傳統的方式是過去的范式,那么過去的就代表要被否定或者取消嗎?我不這么認為,我們依然需要這樣的人群繼承傳統。但是民間藝人存在的思維短板在于他們癡迷于對現代事物的簡單描摹,并且認為這樣的方式具有當代性。這不排除受群體意識影響的嫌疑,當一個群體受到另外一種不一樣力量的刺激后,會產生自我懷疑,最終將簡單的結合作為自己具有當代性的理由。因而在“繼承”這件事情上并不能做得很好,卻把精力時間耗費在拙劣而簡單的嫁接上。

3有金小組(張有魁&金善珍)sea塑料尺寸可變2019

首先傳統與當代不是對立的,而是一種共生的狀態,是一種固有范式和不斷尋求更新之間的觀望,那么他們之間如何尋求平衡,其實要看我們需要什么。當代的技術媒介一定是發揚傳統雕塑非常好的幫手,反之傳統的圖式與其自身積淀同樣是助力當代藝術作品的重要手段。雖然在任何時期的前衛藝術都對過往有所反叛甚至顛覆,但是我們并沒有發現有哪個藝術思潮或模式就此消亡,這些反而成為了每個節點的經典。唯有這些過往的存在,才有了我們探討未來、探討明天雕塑的參照。

董琳的作品《鬧海》從題材上看,完全使用了傳統的元素,但其做法并不糾結于造型的工藝感,而是在學院雕塑技法和傳統形式之間拿捏得沒有一絲違和感。此時可以看出,藝術家完全脫離了對形體、對傳承的過多思考,而是將情感揉于泥中的直接體現。西方傳統樣式和東方的傳統樣式,結合的時候必然有生硬的成分,而董琳的作品中并未看出這種不協調的存在,不失為一個很好的案例。

二、創作媒介的任意選擇

對于創作媒介的選擇,為何強調“任意”二字?其實是強調材料的選擇沒有邊界和限定。藝術家都有自身的偏好與擅長,所以材料媒介在既有的基礎上得到的拓展,大致有兩種方式:第一,在已有的材料中被首次選用為雕塑媒介的固有媒材。第二,人類不斷創造更新的新媒材。藝術家采納新型媒介作為創造材料的敏銳性非常迅速,無論是通訊設備、虛擬電子,還是傳統材料意義的新型五金材料,都受到藝術家的青睞。第五屆明天雕塑獎張淼和糖果的作品《糧食的容器》,藝術家將自己的身體作為材料,讓雕塑動起來,在身體舞動的同時擴張了雕塑無限的維度和人的溫度,再次詮釋了身體可以作為雕塑作品的主體媒材。那么這一定是有別于傳統材料的,因為傳統觀點認為雕塑將人作為參照,用別的材料表現出來。而這件作品恰恰找到了最本質的原型,直接把人作為雕塑的材料。無需材料轉換,無需過多加入雕塑家的手藝。

張移北作品材料的選擇都與其想表達的主題所匹配,并且有個人情愫的另類選擇。當這些工業材料或者說工業廢墟成為其作品的主要材料時,材料背后的自身境遇就成為了其作品的重要信息。

當更多的藝術媒介被認為是雕塑的時候,雕塑的概念就不斷被填充與改寫,雕塑更趨于綜合藝術。那么如何區分雕塑與綜合藝術?就又是一個比較難回答的問題,好在雕塑有一個歷史悠久的獨立體系與認知脈絡。雕塑從建筑的附屬到獨立出來,從古典藝術走向對材料的判斷與運用,其實一路走來從來沒有停歇,基于這樣一個前提,雕塑的側重與自身的特質是很值得探討的。至今為止,中國的學院教育已經對雕塑教育體系進行了多次變革。地域間雖有偏差,但交流頻繁,教學意識基本趨于求同存異的狀態。各個學科都在以各自的學科為中心向外探索。

三、觀念作為先導的創作

以觀念作為先導的作品,藝術家往往會尋找一個符合生成觀念的手段來完成自己的作品,這時候可能就要求藝術家結合大眾的接受度和自身的創作習慣,選擇最適合和最有力的方式來詮釋或者提出自己觀念。其實觀念藝術在中國的探索很早就出現了,經過幾代人的努力,已經成為一個常態的創作路徑。其實在當下的語境中,作品具有更多的觀念探討是非常有必要的。

就讀于中國美術學院的梁國興,探討了繪畫與雕塑的關系,用繪畫的動作重復來制造形體空間,這種觀念先決的作品最終的視覺呈現往往更強調制作性與其觀念傳達的匹配。他借鑒繪畫的方式,利用丙烯材料的特性,不斷地重復使其有一定的空間和尺幅后,再將其脫離附著物。“內容”獨立存在而形成了空間與體積。繪畫“內容”也是他的雕塑的內容,只不過后者與空間產生了關系。

又如筆者在2019年9月在紙上創作的作品《存在的疊加》。這件作品的材料是一張A4紙,作者坐在同樣的位置觀看天邊的云彩,在云彩沒有改變形態之前用繪畫的方式將其記錄,當云散去,存在在天邊的云被記錄在紙上。一段時間過后,同樣的位置可以看到跟之前不同的云彩,這時候用修正帶將之前所繪的云“修正”掉,在同一張紙上繼續繪制即時所看到的云彩。當多次重復這樣的繪制后,修正帶的痕跡依然是一片云的形態。最終這張紙成為作品與時間、物像發生的關系,我們可以認為它是一件帶有一定空間場域的雕塑作品。

四、強調物性,并且將人的行為作用于物

西方雕塑引進中國以來,漫長的一段時間里我們的創作似乎都離不開人,離不開對人物的塑造。翻看藝術家創作歷程,總是先從對人的形象的各種表達中開始的。但是中國雕塑的發展面貌變化和切換非常迅速,短短幾十年從敘事再現到抽象表達,觀念藝術和行為、現成品的使用和聲光電的出現等全新的面貌,都出現在雕塑探索的道路上。其中,相對于人而言,對物的表達是雕塑家愿意選擇的對象。無論出于什么樣的前提,物的出現和大量存在,是面貌多元的一個開端。

當藝術家面對材料不做敘事,不提供觀念的時候,他們似乎更在意物性的發掘和提煉。于洋作品中在物的表達中強調物本身的形體屬性,甚至往物質屬性相反的方向去,進而尋找物的本質,尋求不同物質之間的協作方式。當然于洋在其尋找物性的同時并未忘記視覺的恰當與形式的促成。又如第七屆明天雕塑獎中徐小華用氣球和竹竿合作,來制造一種緊張感的作品《緊張關系》,提供緊張的主體都是物,但是在它們直接產生“緊張”的同時,人的神經同樣造成了心理的緊張,甚至不敢靠近。

葛平偉的作品《結》,似乎將生長在木之上的“結”從原木中釋放出來,并且非常符合木的生長邏輯,在木本身曾經生長出樹枝的節結之處纏繞繩子的形體。這時候人的行為在木材上結合得天衣無縫,人的作用與物本身達到一種契合,恰到好處地將物質生長本身作為實現其初衷的最終表達。形態釋放的那一瞬間,詮釋了物性和人的行為協調的可能。

林儀作品《協奏曲》需要人為互動才可以發出聲音,她把不同的物體用皮筋纏繞,以致于撥動皮筋的時候可發出不同的聲音。這個結果也許并不是藝術家最為強調的,但是這樣的生成增添了作品的互動性和鮮活感。《游戲場域》用皮筋多次打結形成的糾結體,不再像以往我們對作品的不可觸摸的狀態,藝術家更希望觀者可以伸手過去,隨意觸摸。雕塑不再讓觀者止步于前,不可觸摸。

五、強調對人體有感知的任何方式

當雕塑家不再過分強調形體、空間的時候,其實他們認為形體和空間可以在把任何物品放置展廳的時候自然生成,雕塑家更在意的可能是給其他身體感官帶來刺激,比如嗅覺、觸覺等有效反射。

第七屆明天雕塑獎中的韓國藝術家作品《Kka Kka is bone》未進場時就讓人聞到食物的香氣,帶著嗅覺感知走到作品面前時,似乎其營造的視覺已經先被嗅覺提前介入,恰如未見其人,先聞其味。這時候觀眾多了一層感知,對視神經刺激的同時有味覺的干擾,其實她制造的場域遠遠大于作品本身的占地面積,而是彌漫于整個展廳和造成假想的無限空間。聲音裝置是近年來比較常見的創作手段,但依然有所拓展,金善珍的《泡沫》是一件需要觀眾參與的作品,用大量的塑料通過藝術家特殊的堆積方式營造成大量的泡沫,當觀者看到這些泡沫時,會主動跳入,像在游樂場見到海洋球一樣一頭扎進去,這時觀者會有怎樣的身體感知或者體驗,因人而異。

張有魁的《藥店》通過香自身的味道以及香點燃后的特殊味道,藥店濃郁的中草藥味變成了跟寺廟有關的氣味,這種嗅覺的提示,更與作品觀念生成的前提符合。中藥房和祈求神明的共通性不僅在視覺上有場域建設,更依托于對氣味的特意選擇。

當代雕塑發展到今天,任何可能都將變得符合雕塑的發展需求。我們如何迎接未來的變化,我想順意而為便可看到諸多的驚喜,因為時代在發展,社會在變化,鮮活的生活鏈在不斷向前,不發生改變是一件很難的事情,讓我們拭目以待。從以上例子來看,我們不斷有新的認知被雕塑納入與認可,那么我們看不到的可能在哪?一定是與社會、人文、自然、科技等也在同時更新的未來相連。未來是相對于時下探討的,無論是抱有不斷嘗試的藝術家,還是在年代賦予的年齡梯度下的不同,雕塑的面貌會走到哪里?會不會又有一個循環?這都是有可能出現的未來新景。我們需要一個發現問題和總結時態的過程,問題在于我們目前對于雕塑的定義是否合理。其實我們對目前全球的狀況并不能全面地觀測,有什么樣的藝術家出現,有什么樣的藝術思潮出現,都不能得到大范圍的推廣與介紹,這時候就需要有人不斷與外界交流,并且帶回已經發生且并沒有介紹到學科內部的一些現象,所以國際以及國內的交流是極為必要的。再者是我們自身的變化在哪里?我們自身傳統與當下的應對是否有新的轉變,這都是重要的問題。甚至我們不能僅限于雕塑學科范疇內的交流與發掘,應該有更廣的視野來幫助我們如何分析雕塑明天的可能性,這不僅在學科間的滲透,更是雕塑自身存在的合理性與必要性,未來可期!