川江航道治理疏浚土有益利用實踐與探索

張俊鋒

(長江航道局,湖北 武漢 430010)

長江是貨運量位居全球內河第一的黃金水道,是我國綜合運輸體系的重要組成部分,在區域發展總體格局中具有重要的戰略地位。黨中央、國務院于2014年明確提出“依托黃金水道推動長江經濟帶發展”的重大戰略決策。長江干流宜賓—宜昌段,全長1 045 km,俗稱川江,作為長江黃金水道的上游,對完善西部綜合交通運輸體系至關重要[1]。

疏浚是川江航道治理最重要的措施之一。疏浚土應作為一種有價值的資源予以利用[2],該理念已在西方發達國家及我國沿海地區普遍實踐[3-6]。但從川江已實施的瀘渝段、敘瀘段航道建設工程看,疏浚土全部運送至疏浚區上下游深沱直接拋棄處置[7-8]。這種簡單粗放的疏浚土處理方式不僅造成泥土資源的極大浪費,還對周邊水域生態環境造成二次污染。我國目前疏浚土的利用主要以吹填造陸為主,但長江上游沿江城市沒有造陸的需求,在當前“生態優先、綠色發展”的水運工程建設背景下,對川江航道治理疏浚土有益利用進行研究十分必要。本文在分析川江航道疏浚土特點的基礎上,結合工程實際,從改善環境和工程利用2種途徑,因地制宜地提出川江航道治理疏浚土有益利用方案,為類似航道治理工程疏浚土利用及內河生態航道建設提供借鑒。

1 川江航道疏浚土基本情況

1.1 川江航道疏浚土來源

川江為大型山區河流,素以灘多、礁險、流急、水亂著稱,存在“急、淺、險”等礙航特征的各類灘險,對航運產生較大危害,需要通過疏浚、筑壩等綜合措施塑造航道形態、改善通航條件,而疏浚是川江航道最直接、最有效的治理措施。川江航道治理產生的疏浚土主要來源于基建性疏浚和維護性疏浚2種途徑,前者主要采用疏浚措施對航槽進行挖深、拓寬,產生的疏浚土一般為卵石土或巖石;后者主要對航道內淤積物進行疏挖,產生的疏浚土主要為卵石土。

據估算,“十三五”至“十四五”期,國家投資將超過100億元對川江航道進行系統治理,疏浚工程量達1 100萬m3。據估算,工程實施后每年枯水期維護性疏浚工程量將達80萬m3。疏浚工程量盡管較以往均有較大幅度增加,但和沿海大規模的吹填造陸的疏浚土相比,川江航道治理疏浚土總體規模尚小。

1.2 川江航道疏浚土基本特征

川江處于長江上游河谷地帶,總體上屬構造-剝蝕丘陵地貌。深槽或險灘多為基巖,淺灘、邊灘及潛磧一般為砂卵石河床質。川江航道治理疏浚土分為卵石土和巖石兩大類,粒徑較沿海地區的疏浚土大。

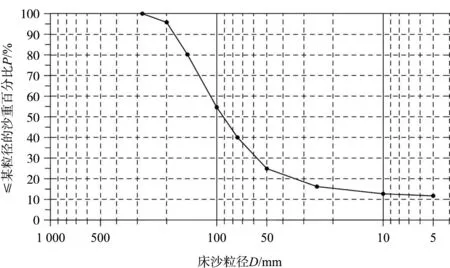

1)卵石土。卵石土主要由河流泥沙運動產生航道泥沙淤積物,卵石經水流搬運、磨圓作用沉積而成,夾雜一定量的砂土,松散-密實狀,重型動力觸探擊數N63.5為15~30。卵石土為砂土和卵石的混合物。根據取樣分析,川江河槽表層中值粒徑為91 mm(河床質級配見圖1)。其中:卵石體積占比約90%,一般粒徑為2~150 mm,中值粒徑約100 mm,呈亞圓或卵圓狀;砂土占比約10%,中值粒徑約1 mm。

圖1 河床質級配曲線

2)巖石。巖石主要指因航道治理需要清礁作業產生的塊石,包括砂巖、泥巖和頁巖。其單軸飽和抗壓強度Rc> 30 MPa,疏浚施工前須進行爆破預處理。經爆破預處理破碎后的巖石粒徑一般為50~1 500 mm,中值粒徑約800 mm。

2 川江航道疏浚土有益利用方案

2.1 思路及方案設計

在當前“生態優先、綠色發展”的新形勢下,川江疏浚土有益利用的思路為:按照“最大限度控制資源占有、降低能源消耗、減少污染排放、保護和改善生態環境”的理念,從改善環境和工程利用2種途徑對疏浚土進行有益利用。

根據川江航道疏浚土特點,針對不同疏浚土類,對川江航道疏浚土有益利用途徑、方案設計及生態效果進行分析,結果見表1。

表1 川江航道疏浚土有益利用方案及效果對比

2.2 問題及處理措施

1)合理確定疏浚土有益利用方案。川江河道自然條件復雜,應在分析工程疏浚土類別及總量的基礎上,根據工程河段地形、河勢、水文等條件,結合防洪、通航等政策要求及航道治理需要,確定疏浚土有益利用方案。利用疏浚土構建生態涵養區時,應根據陸水生物習性特點,合理確定生態工程的規模、結構以及高程等重要參數,確保疏浚土利用的生態效果。

2)嚴格落實有益利用施工過程中的環境保護措施。在疏浚土疏挖、轉運過程中,應按照項目環評報告有關要求,選擇合理的施工設備,優化施工工藝,并嚴格落實驅魚、降噪、防溢流明確的環境保護措施,減少施工對環境的影響。

3)加強施工過程及完工后生態環保監測。疏浚土疏挖及轉運過程中,應開展噪聲、水質等監測,及時掌握施工期環境影響指標;疏浚及生態工程完工后,應開展疏浚區及生態工程區的生態監測,為疏浚土利用的生態效果評價提供基礎數據。

4)處理好疏浚土利用涉及的有關管理問題。將疏浚土轉運上岸提供給第三方作為建筑材料進行利用時,應和水利、海事等有關部門加強溝通,辦理相關手續,確保疏浚土利用合法、合規。施工過程中,應加強觀測與分析,防止超深、超寬等超挖現象,確保疏浚工程質量。

3 工程應用實例

3.1 工程概況

長江上游九龍坡—朝天門河段航道建設工程是服務長江經濟帶國家戰略、支持西南地區航運發展的重點工程。該工程主要采取疏浚與筑壩相結合的工程措施對重慶九龍坡—朝天門22 km河段內的5處重點礙航灘險進行綜合治理,將航道等級從目前的Ⅲ級提高到Ⅰ級,解決三峽蓄水運行以后重慶市主城區內航道尺度不足的問題。工程疏浚總量達245萬m3,其中砂卵石類疏浚土230萬m3,巖石類疏浚土15萬m3。工程河段位于重慶主城區,找不到適宜的位置作為拋泥區,且大量的拋泥將占用魚類的產卵場、索餌場、越冬場,無法滿足環保要求。

3.2 疏浚土有益利用方案

在工程前期研究及設計階段,對疏浚土處置方式進行了多方案的比選和分析,最終根據工程特點,提出疏浚土有益利用的方案。既改善了生態環境,又解決了環評、防洪有關問題,還節約了工程投資[9]。

3.2.1工藝設計

對于砂卵石,采用鏈斗式挖泥船初挖和抓斗式挖泥船精挖相結合的施工工藝進行疏浚施工,提高施工效率及疏浚土利用率。將挖槽斷面內大部分砂卵石疏浚土通過鏈斗式挖泥船,應用水砂分離技術(水力旋流分離設備)將砂和卵石分開,分別輸送至泥駁轉運上岸,作為建筑材料進行利用。對于砂卵石底層及航道清礁產生的巖石,采用抓斗式挖泥船疏挖工藝,通過泥駁轉運至指定位置進行環保利用。工藝流程見圖2。

圖2 疏浚土有益利用工藝設計

3.2.2 環保利用方案設計

利用部分疏浚土構建生態涵養區(圖3)。利用豬兒磧、磚灶子灘清礁塊石在該河段駱公子、九口缸兩處深沱填槽工程區的表面構筑人工魚礁群5.8萬m2(圖4)。利用棄渣塊石在部分壩體背水坡結合扭王字塊護坡構筑魚類棲息地2.3萬m2。利用部分砂卵石在三角磧、磚灶子灘段部分筑壩區壩田、胡家灘采砂坑、部分壩體根部背水坡沖刷坑營造人工濕地(圖5、6)及水生生物棲息地,總面積達41.8萬m2。

圖3 九龍坡至朝天門河段航道建設工程疏浚土有益利用方案平面布置

圖4 人工魚礁(單位:m)

圖5 壩體根部生態恢復

圖6 壩體背水坡及壩田生態涵養區

3.3 效果分析

3.3.1投資效益

疏浚土運費僅計算運至就近岸邊,不計其他任何費用,后續發生的費用由接收企業承擔。估算節約運輸費用1 500萬元。

3.3.2生態效果

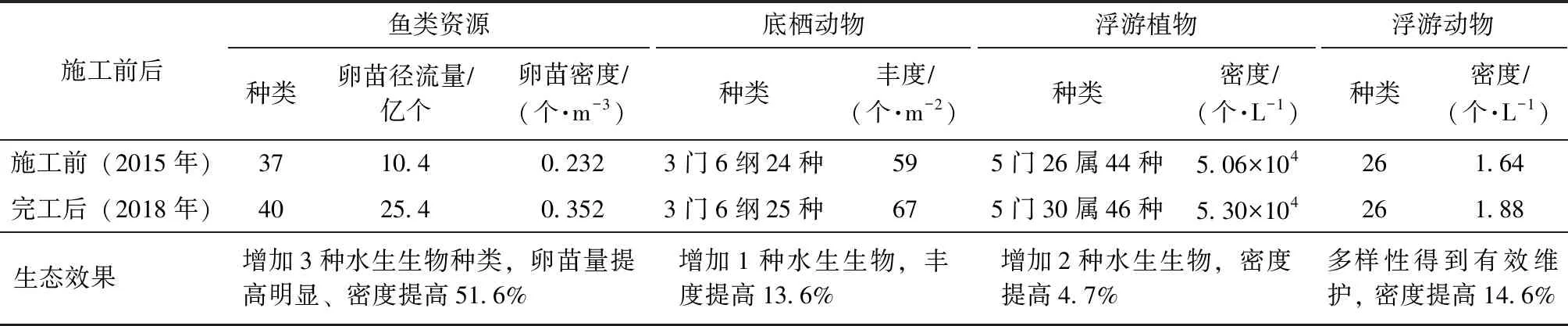

平均減少疏浚土轉運運距20 km,節約了燃料等資源消耗,間接保護了生態環境。據估算,節約柴油約735 t,折合1 071 t標準煤。完工后的人工魚礁區、人工濕地、水生生物棲息地等生境恢復良好,各類水生生物種類增加了1~3種,密(豐)度提高了4.7%~51.6%(表2),逐步形成了各類水生生物及鳥類活動的生態涵養區,實現了航道整治與生態環境的和諧發展。

表2 疏浚土構建生態涵養區實施前后生態效果監測對比

4 結語

1)在當前生態環保新形勢下,對川江航道疏浚土進行有益利用有助于“資源節約型、環境友好型”的生態航道建設,改善環境和工程利用是川江航道治理疏浚土利用的有效途徑。

2)川江疏浚土有益利用應根據不同疏浚土類別,合理確定有益利用的施工工藝和設計方案。表層砂卵石疏浚土可應用水砂分離技術將砂和卵石分開,分別轉運上岸作為建筑材料進行利用,底層砂卵石及清礁塊石疏浚土宜作為生態工程原材料構建生態涵養區。

3)九龍坡—朝天門河段航道建設工程通過改善環境和工程利用兩種途徑對疏浚土進行有益利用,獲得了良好的效果。監測表明,水生生物增加了1~3種,密(豐)度提高4.7%~51.6%,生態效果初步顯現,可為類似工程提供借鑒。