深水航道BIM設計成果交付平臺研發與應用

駱 樂,王 飛,沈雪松,馬興華

(1.中交上海航道勘察設計研究院有限公司,上海 200120;2.連云港港30萬噸級航道建設指揮部,江蘇 連云港 222042)

BIM(building information modeling)技術[1]由Autodesk公司在2002年率先提出,現已在全球范圍內得到業界廣泛認可,已從單一的繪圖工具,發展成為跨學科、多領域的綜合應用體系。BIM作為一種數字化的表達方式,不僅可以連接不同階段各個環節的數據,而且能對工程對象進行詳細完整的描述,所以被工程各參與體廣泛接受與應用[2]。

現階段,深水航道工程BIM技術應用主要體現在三維瀏覽、渲染動畫等視覺輔助領域,其延伸價值不足。創建模型方(一般指設計院)使用軟件各異,導致模型接收方(建設管理方)難以統一多源數據;各專業模型中附帶的關鍵信息難以被提取,更無法應用。通過無差別化的BIM平臺[3]可基本解決上述問題,既能高效整合BIM模型、提高溝通效率,又可通過數據流轉實現全流程應用。

目前,已有多家軟件廠商的BIM平臺上線并可供選購,但它們均偏重于成熟度較高的建筑行業,平臺技術與專業應用場景也更匹配建筑特征,無法適應深水航道及類似工程。該類工程屬基礎設施領域,具有典型的“大場景+小構件”特性,如:建模內容既包含長達數十公里的航道開挖場景,又有僅幾米高的航標、水文站等。懸殊的模型體量是該類工程的特點和難點。因此,需要建立一套體現深水航道專業特色的BIM設計成果交付平臺,以解決專業模型和信息等應用難點,推動深水航道專業BIM全流程應用。

1 深水航道BIM設計成果交付平臺的技術特點

現階段,BIM設計成果在交付中和交付后面臨3個問題。

1)難以查看。即查看BIM交付成果時必須使用專業軟件進行操作,這對接收方的專業技能要求較高。項目的負責人和建設方若未經過培訓,很難及時了解設計成果。

2)難以管理。即多專業模型過于分散造成的管理困難。多專業設計人員通常采用各自領域相對獨立的BIM軟件所生成的成果進行交付,而并未在前期進行模型格式統一的約定,因此會導致各子專業成果即使完成了所謂交付,接收者也很難將其做整體融合和把控。

3)難以使用。即BIM信息難以被深入挖掘和利用。BIM模型雖然一直強調其核心內容信息的重要性,但每個專業由于信息規則和應用場景各異,使專業信息利用低效,BIM模型難以發揮延伸作用。

針對上述問題而搭建的BIM設計成果交付平臺是有效的解決方案。平臺結合深水航道“多專業、大場景、小構件”等特點進行設計,使其不僅能夠統一多源BIM模型進行場景整合,又能針對各專業特性,提取、展示、應用相關數據信息,真正體現BIM數模的價值。也為今后基于模型的施工管控、運維監測監控打下必要的基礎。

2 平臺研發

2.1 研發內容

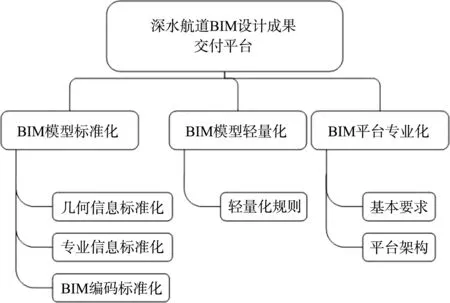

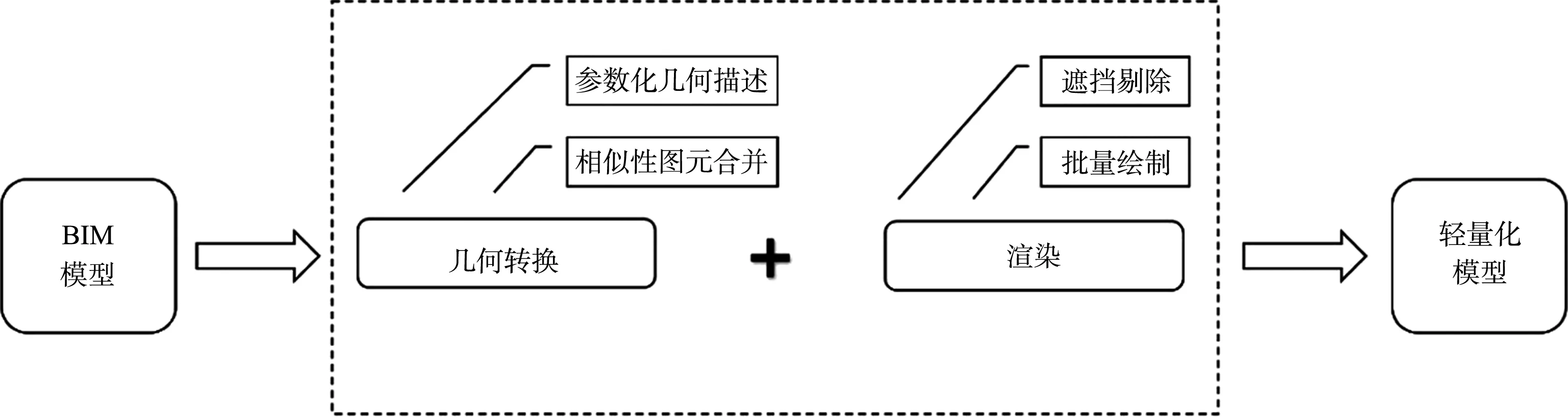

要建立一套深水航道領域BIM設計成果交付平臺(圖1),需從以下幾方面開展工作:1)模型標準化,建立統一的建模和信息賦值編碼規范;2)模型輕量化,既是平臺能夠融合不同建模軟件數據的基礎,也是大體量模型自由加載的核心技術。3)平臺專業化,針對深水航道的特點,開發符合各專業特性的平臺。

圖1 平臺開發架構

2.2 BIM模型標準化

2.2.1幾何信息標準化

為不同來源的(如Autodesk、Bentley、CATIA等軟件)BIM模型設定統一的建模標準與建模精度要求,以便后期標準化導入交付平臺。以“模型精度等級(LOD-Level of Detail)”來定義BIM模型中建筑物或構件元素的精度高低。一般將工程各階段(如工可、初設、施工圖階段等)與LOD對應以規范模型細度,深水航道部分階段各專業BIM模型等級見表1。

表1 模型交付內容細度等級

同時,各專業在創建模型時應采用相同的長度單位,以統一模型尺寸;除此之外,還須統一地理坐標系統,如:84坐標系、2000坐標系等,以準確融合BIM模型與GIS地理信息。

2.2.2專業信息標準化

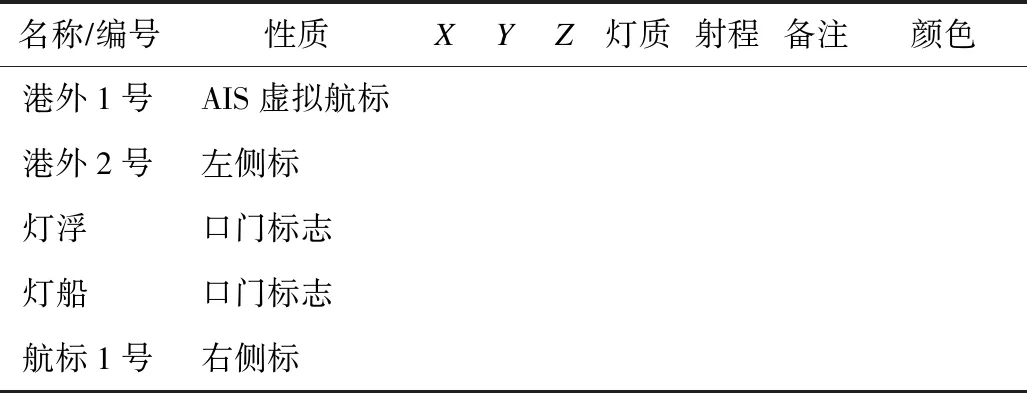

模型的屬性信息是三維模型外最有價值的部分,但各專業的信息類別迥異,因此須制定每個專業專有的信息化列表。深水航道工程主要包括航道、航標、疏浚、水文站等專業(表2)。

表2 航標專業標準化信息列表

2.2.3BIM編碼標準化

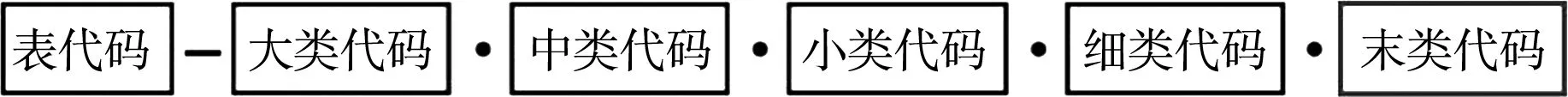

BIM編碼是模型互相傳遞的基礎,針對深水航道特性,各專業編碼將參考現行的GBT 51269—2017《建筑信息模型分類和編碼標準》[4]。

編碼結構包括表代碼、大類代碼、中類代碼、小類代碼、細類代碼和末類代碼,各級代碼應采用2位阿拉伯數字表示。編碼結構如圖2所示。

圖2 編碼結構

2.3 BIM模型輕量化

BIM模型輕量化一般通過刪除BIM模型中的大量參數化建模信息,提取并優化幾何與物理信息,以達到大幅壓縮原始BIM模型的目的。再利用基于HTMLWebGL技術對三維模型在網頁端進行還原和渲染,實現BIM模型輕量化Web瀏覽。用戶可直接通過瀏覽器查看模型,無須安裝軟件環境或插件。優秀的輕量化處理應具備支持數據格式多、轉換速度快、結果錯誤率低、信息保留完整等特征(圖3)。

圖3 BIM輕量化原理

輕量化處理不僅解決了模型創建方數據源不統一的問題,使用者也不必具備和學習過多的軟件操作技能,對硬件設備的需求大幅降低。

2.4 BIM平臺專業化

2.4.1基本要求

1)私有云服務器。私有云是為指定客戶單獨使用而構建,可提供對數據、安全性和服務質量的最有效控制。平臺以信息安全體系和BIM標準規范為依據,在企業網絡技術的安全體系下部署私有云服務器,可使設計成果安全地存儲和與外部交流。

2)輕量化引擎選型。輕量化引擎是平臺可視化部分的核心技術,用于在網頁端繪制輕量化處理后的BIM模型。其性能的優劣將直接影響平臺的運行效果,故最終的選型須滿足如下條件:①支持網頁端瀏覽且用戶無須安裝插件;②適應基礎設施大范圍模型體量的特性;③支持多種BIM數據格式;④可滿足私有云部署等。

3)數據庫選型及部署。根據數據類型和內容方式,選擇關系型數據對數據進行存儲,并制定定期的數據備份方案。

4)網絡及安全。根據項目體量選擇適合的服務器、防火墻、路由器、負載均衡等硬件保護措施。

2.4.2平臺架構

1)技術開發。采用3層技術框架與數據庫技術進行數據交互,即前端頁面顯示層、中間數據應用層以及數據存儲層,具備一定的靈活性與穩定性。平臺架構見圖4。

2)功能模塊設計。平臺主要由前端應用系統和后臺管理系統組成。前端應用主要包含為用戶使用而設計的各項功能模塊,如項目維護、BIM模型發布、成員管理、文件管理、權限管理、可視化展示、模型討論等;后臺主要進行多項目管理、用戶權限配置和維護的操作。

圖4 架構設計

3 工程應用

研發成果已應用于連云港港30萬噸級航道二期工程建設。該工程航道總長約77.8 km,其中外航道外段35.6 km、內段17.3 km、徐圩航道24.9 km,包含航標73個,鉆孔276個,錨地和傾倒區各7個。

3.1 BIM模型

按該項目中包含的航道、航標、地質等專業分別搭建了相應的BIM模型,并針對各專業特征做了功能定制。

航道與建筑工程不同,屬于基礎設施長線型工程。因此定制了符合長線型工程的平、縱、橫關聯功能,以供用戶更為便捷地動態一體化查詢,見圖5a)。例如,根據樁號查詢工程模型剖面,并在BIM模型中進行剖面定位的功能。

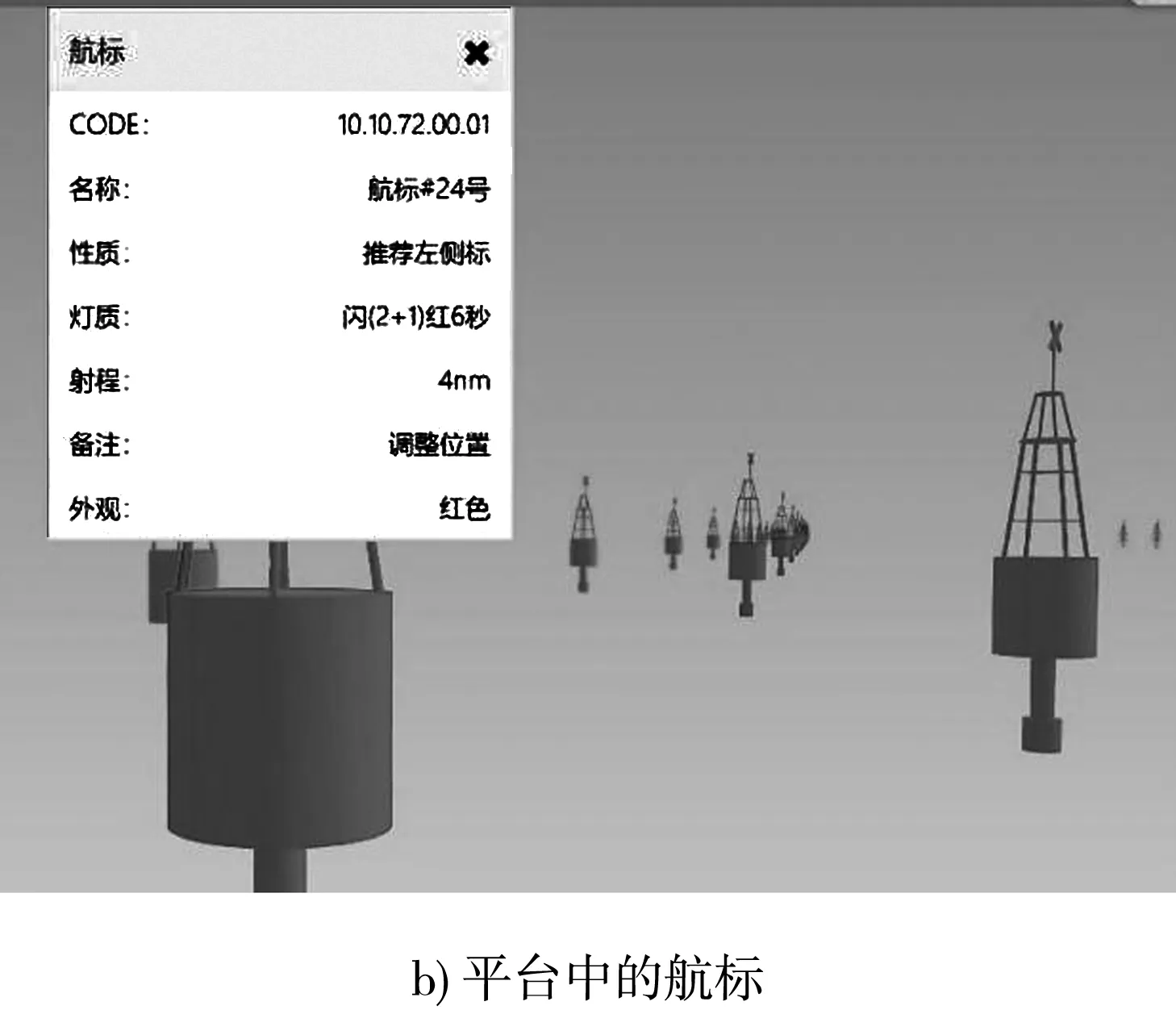

航標BIM模型中定制插入了專業信息,如顏色、性質、燈質等,見圖5b)。

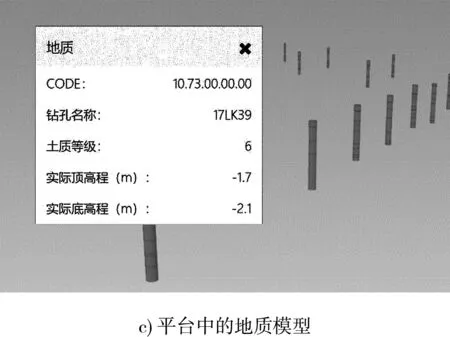

地質鉆孔模型按照土質等級進行顏色分類,并插入頂高程、底高程等信息項,見圖5c)。

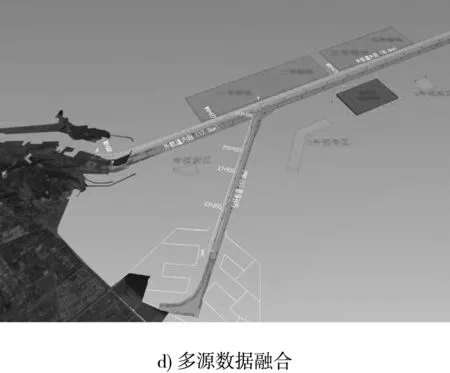

除了單獨展示各專業模型外,平臺還實現了多源數據融合(包括航道、航標、地質、GIS等相關專業),將所有模型整合于一個場景,便于直觀查看與討論,見圖5d)。

圖5 BIM專業模型

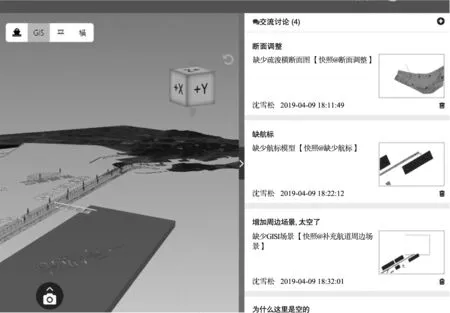

3.2 交互討論

不論在成果交付之前還是交付過程中,討論是必要的環節。原則上沒有確認過的模型不可交付。平臺中的模型討論功能,不僅能發起討論,還能及時進行回復、提醒。討論內容會直接引用保存的視角以及展示討論筆記,為達到交付要求加快了速度(圖6)。

圖6 交互討論區界面

3.3 應用小結

該平臺在此工程項目中的應用,不僅能夠使建設方完整、快速地查看到設計方提交的BIM設計成果,更能從中充分獲取與深水航道各專業相關的數據信息,建設方還可基于此開展后續的航道施工管控及運維,體現了BIM技術的應用價值。

4 結論與展望

1)針對深水航道的“多專業、大場景、小構件”特征,從模型標準化、模型輕量化、平臺專業化3方面入手,開發對應的BIM設計成果交付平臺。

2)深水航道BIM設計成果交付平臺可統一各種模型數據源,定制化展示航道、航標、地質等各專業特征,并能完成多源數據融合。

3)本項目已應用于連云港港30萬噸級航道二期工程,并取得良好效果,對同類工程具有示范和參考意義。