基于北斗三號的長基線共視時間比對

武文俊 王威雄 王 翔 高 喆 安 衛 董紹武

(1.中國科學院國家授時中心,中國科學院時間頻率基準重點實驗室,陜西西安 710600;2.中國科學院大學天文與空間科學學院,北京 101048;3.中國科學院大學,北京 100049)

1 引 言

時間是一個國家的重要戰略參數資源,在經濟,國防以及各類科學研究中有著廣泛的應用。國際標準時間協調世界時(UTC)是指在國際地球自轉服務組織(IERS)的幫助下由國際權度局(BIPM)利用位于全球八十多個時間實驗室的500多臺原子鐘統一歸算產生的[1],其中遠距離時間比對是協調世界時歸算過程中的重要環節之一[2]。GPS共視法(CV)從20世紀80年代就被BIPM用于UTC的計算。為提高時間比對的可靠性、穩定性及準確性,BIPM鼓勵采用多手段多接收機互備遠距離時間比對技術[3]。2017年,國際時間頻率咨詢委員會(CCTF)國際原子時實驗室工作組會議相應提出應積極推動北斗參與UTC計算的計劃[4]。目前北斗三號正處于全球系統的組網階段,截止2020年3月9日,共發射了29顆組網衛星,已經能夠為用戶提供基本的導航和授時服務。全球系統預計在2020年底建成,整個衛星星座將由24顆MEO衛星、3顆IGSO衛星和3顆GEO衛星組成,為全球提供PNT服務。近年來,國內外學者針對北斗二號開展了諸多時間比對研究。例如,黃偉等人在歐洲基線范圍內部對北斗(GEO)、傾斜地球同步軌道(IGSO)以及中圓地球軌道(MEO)不同星座的共視時間比對進行了分析[5];廣偉等人進一步開展了亞歐長基線北斗共視時間比對試驗[6];而Andreas Bauch等人也基于德國物理技術研究院(PTB)的國家時間基準系統對北斗信號以及其亞歐共視比對結果進行了有效評估[7]。上述諸多研究表明:北斗二號時間比對性能穩定,但由于歐洲可視衛星數較少,比對性能仍有提升空間。文獻[6-7]中也提到期望對北斗三號進行更深入的研究。北斗三號衛星配備了更高性能的星載銣和氫原子鐘,二者的天穩分別為E-14和E-15量級,比北斗二號星載鐘的穩定度提高了一個數量級[8-9]。我國國家標準時間現由中科院國家授時中心(NTSC)負責產生并對外發播,而北斗時(BDT)通過UTC(NTSC)與UTC取得聯系[10]。本文依據CCTF發布的全球衛星導航時間比對標準(CGGTTS),利用目前NTSC和捷克光電研究院(TP)可觀測的北斗三號衛星對亞歐長基線共視時間比對性能進行了初步計算分析。

2 北斗共視比對原理

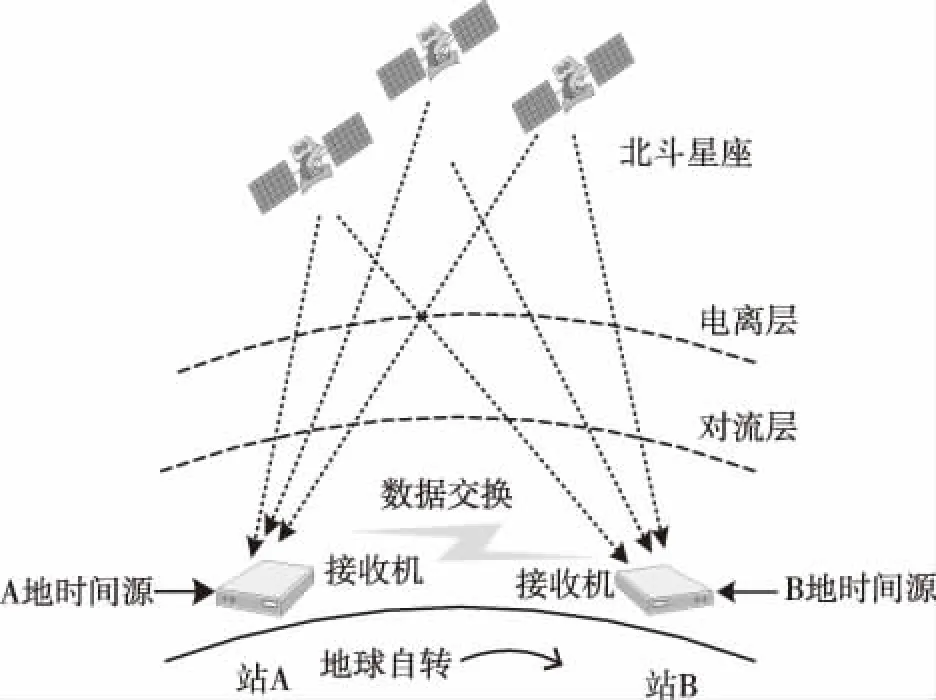

地面上任意兩個守時實驗室進行北斗共視時間比對都是由分別位于兩地的導航接收機在同一時刻同時觀測一顆或多顆北斗衛星,通過偽距測量得到本地時與北斗系統時BDT之間的偏差,該偏差包括衛星、信號傳播路徑和接收機端引入的各項誤差,兩地通過數據交換扣除各項誤差后求差,就可以求得兩實驗室之間的時間差[11-13],其原理如圖1所示。

圖1 北斗共視時間比對原理圖Fig.1 Principle of BeiDou Common-View

設A地的本地時間為tA,B地的本地時間為tB,ΔtABDT是A地與BDT的差,ΔtBBDT是B地與BDT的差,有

ΔtABDT=tA-BDT

(1)

ΔtBBDT=tB-BDT

(2)

將式(1)減去式(2)可得兩地的時間差ΔtAB為

ΔtABDT-ΔtBBDT=tA-BDT-(tB-BDT)

=tA-tB=ΔtAB

(3)

3 實驗與結果分析

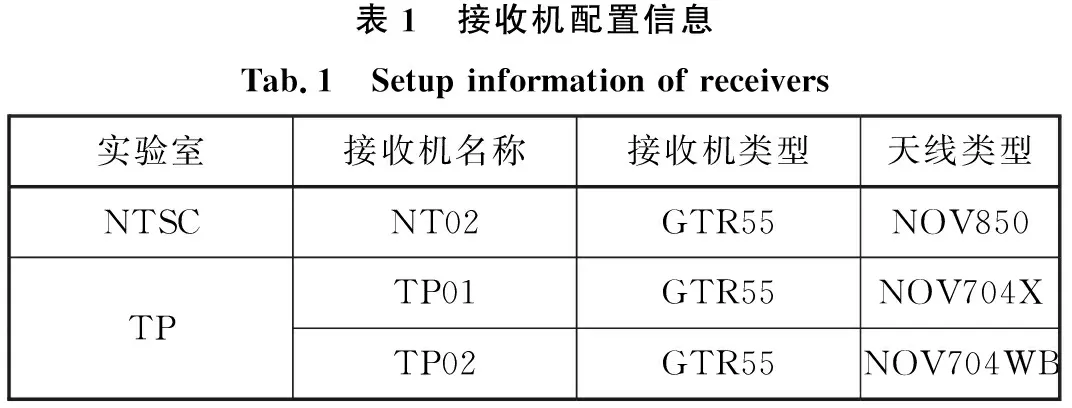

選取2019年3月28日(MJD 58570)至2019年4月27日(MJD 58600)之間NTSC和TP的多頻多模接收機觀測獲得的北斗和GPS數據為計算分析對象。該試驗中,每臺接收機的時間頻率參考都為協調世界時在兩個守時實驗室的物理實現UTC(k)(k指NTSC和TP),參與此次時間比對實驗的接收機配置信息見表1。

表1 接收機配置信息Tab.1 Setup information of receivers實驗室接收機名稱接收機類型天線類型NTSCNT02GTR55NOV850TPTP01GTR55NOV704XTP02GTR55NOV704WB

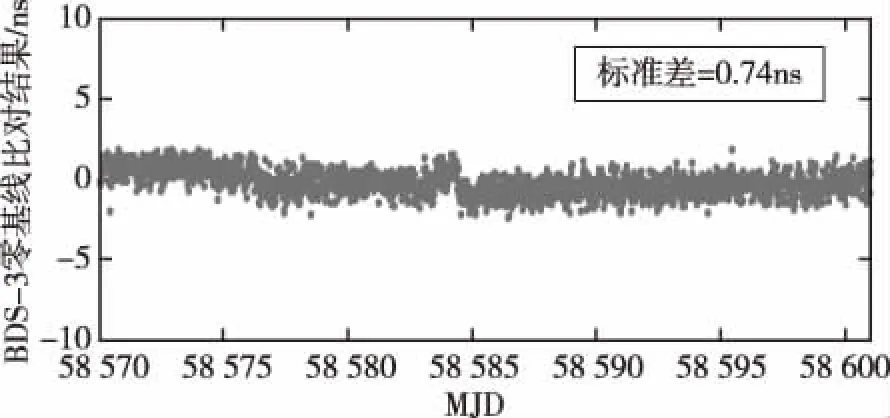

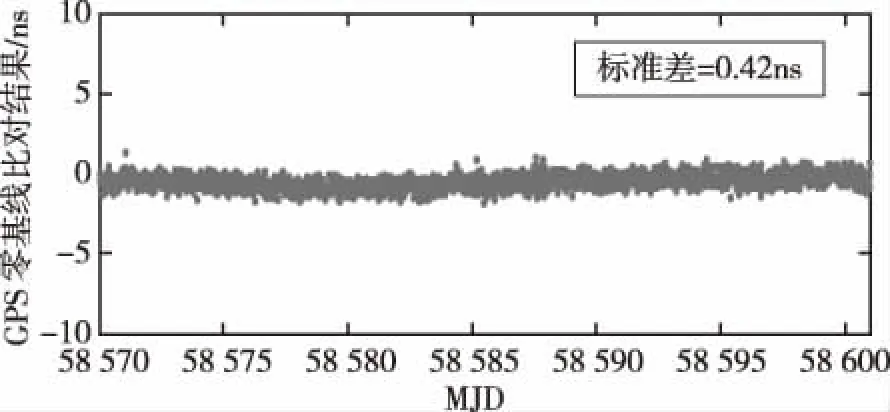

3.1 零基線共鐘比對

為測試接收機的穩定性和對北斗三號測距碼的噪聲水平進行評估,對GNSS接收機進行了零基線同鐘時間比對(CCD)實驗。利用共視法對捷克光電研究院的兩臺同類型接收機TP01和TP02開展了北斗三號CCD實驗,并和GPS CCD的結果進行了比較。利用比對結果的標準差(STD)對噪聲水平進行性能評估,比對結果如圖2和圖3所示。由于NTSC目前暫未有兩臺可接收北斗三號衛星信號的接收機,所以未進行CCD實驗,但參與本次比對的接收機與TP相同,故認為TP的CCD結果也適用于NTSC。

圖2 北斗三號零基線共鐘比對結果圖Fig.2 Common clock difference based on BeiDou-3

圖3 GPS零基線共鐘比對結果圖Fig.3 Common clock difference based on GPS

由圖4和圖5可以看出,TP01和TP02接收機基于北斗三號的零基線時間比對結果穩定,其STD為0.74ns,與GPS零基線共鐘比對結果的STD處于同一量級,但由于北斗三號正處于全球組網階段,觀測到的BDS-3衛星較GPS衛星數少,所以BDS-3的測量噪聲水平略高于GPS,但可以用于遠距離的高精度時間比對。

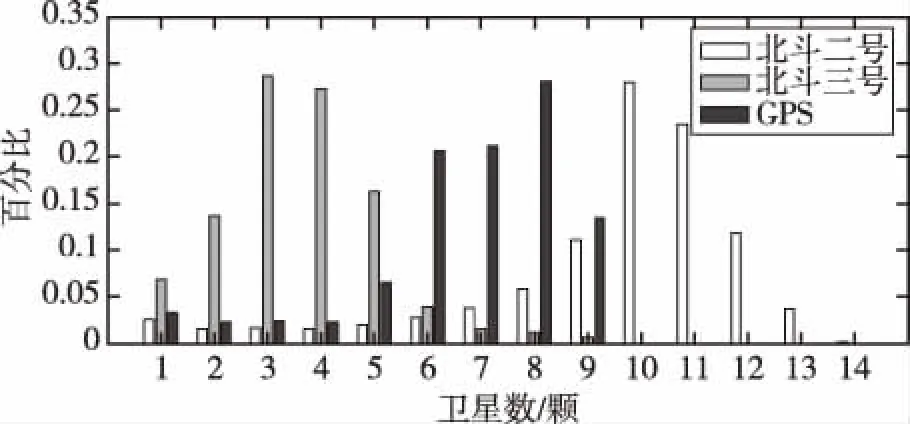

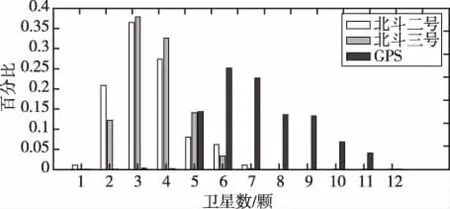

3.2 單站觀測數據分析

利用標準共視文件在比對時間段內對NTSC和TP的觀測數據分別進行分析。兩個實驗室觀測到不同衛星數的觀測量占整個觀測量的百分比統計如圖4和圖5所示。

圖4 NTSC的可視衛星數統計柱狀圖Fig.4 Satellite number observed at NTSC

圖5 TP的可視衛星數統計柱狀圖Fig.5 Satellite number observed at TP

從圖4和圖5可以看出,由于北斗二號是區域衛星導航系統,亞太地區覆蓋范圍比歐洲區域好,因此NTSC觀測到的北斗二號衛星數目比TP多,北斗三號是全球衛星導航系統,目前在軌服務的衛星和GPS星座衛星相似都為MEO衛星,所以北斗三號和GPS在亞太和歐洲地區都有相似的覆蓋情況,在NTSC和TP觀測到的北斗三號衛星數量大多都分布在2~5顆,GPS衛星數量大多為5~9顆。

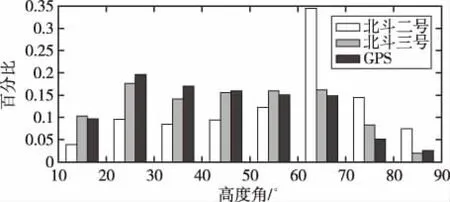

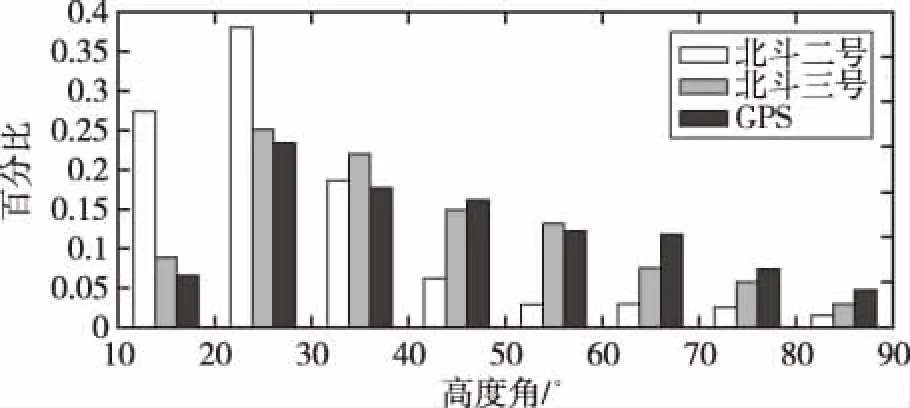

碼偽距多路徑噪聲與衛星高度角有關,且高度角越高,多路徑噪聲越小[6]。觀測期間(MJD 58570-58571)在NTSC和TP分別觀測到衛星的不同高度角區間觀測量統計情況如圖6和圖7所示(由于GEO衛星的特殊性,圖6和圖7均未統計GEO衛星)。

圖6 NTSC觀測衛星的高度角統計柱狀圖Fig.6 Elevation of BeiDou and GPS observed at NTSC

圖7 TP觀測衛星的高度角統計柱狀圖Fig.7 Elevation of BeiDou and GPS observed at TP

從圖6、圖7可以得出,北斗二號衛星在NTSC的觀測高度角約有70%都在50o以上,信號覆蓋情況優于TP,數據觀測質量更好。而NTSC和TP的北斗三號和GPS衛星在不同高度角區間內的觀測數量比較接近。

3.3 共視比對結果分析

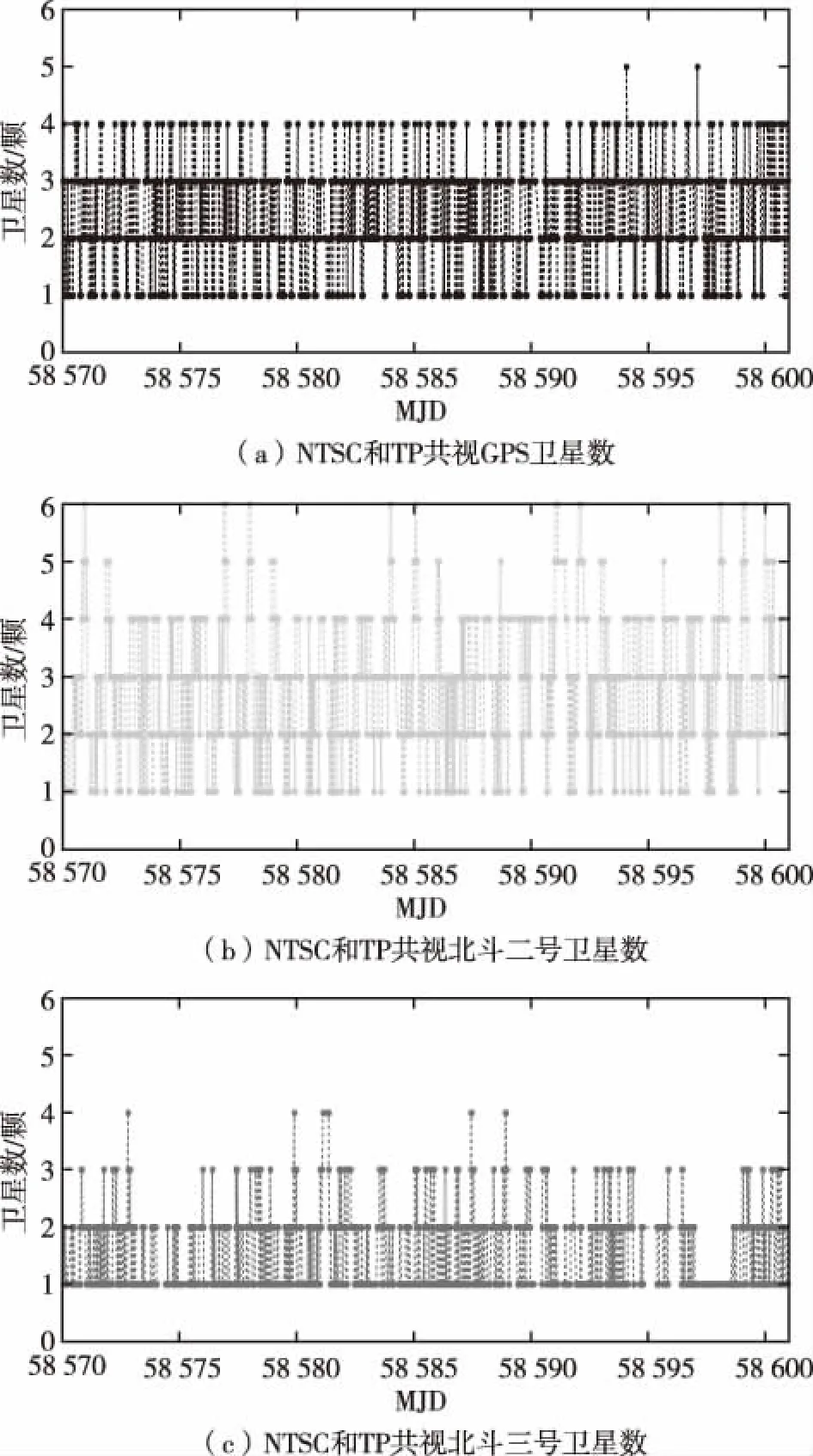

在GNSS共視時間比對時,一般來說較多的可用衛星數可以平均出更好的時間比對結果。NTSC和TP在相同時刻能夠共視到的衛星數如圖8所示。

圖8 NTSC和TP共視衛星數示意圖Fig.8 Satellite number observed at TP and NTSC

從圖8得知,NTSC和TP共視到的GPS衛星數大多為2到3顆,北斗二號衛星數大多為2到4顆,北斗三號衛星數最少,大多為1到2顆。

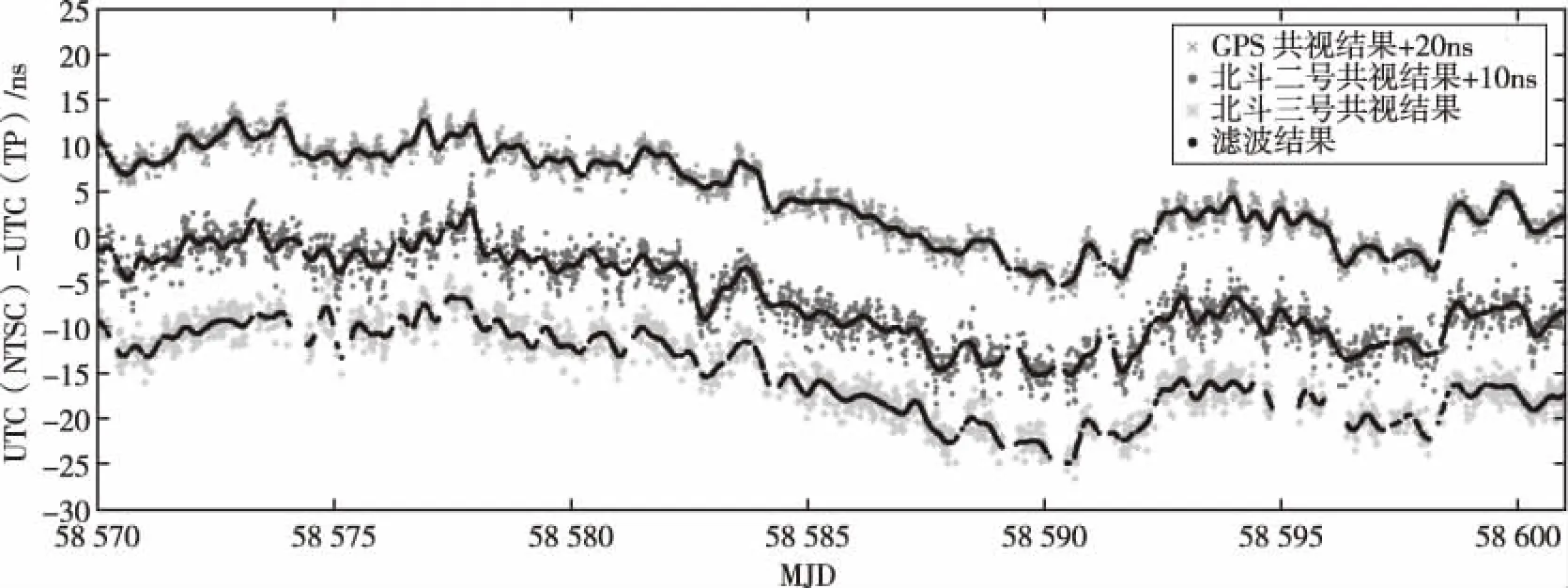

基于北斗三號衛星,依據GNSS標準共視數據處理規范并利用式(3)得到了NTSC-TP共視時間比對結果。為便于分析,如圖9所示,對GPS和北斗二號共視結果進行了常數平移。

從圖9可知,利用Vondark濾波對原始結果進行了平滑并相對于濾波值計算了其均方根,GPS、北斗二號和北斗三號中捷共視比對結果均方根分別為0.839ns,1.417ns和1.161ns。上述計算及分析表明,在目前北斗三號比北斗二號共視可視衛星少的情況下,其共視比對精度較北斗二號有了明顯提高,提高幅度約19%。北斗三號正處于全球組網階段,目前其共視比對精度較GPS略低,隨著北斗三號衛星不斷發射,其比對精度必然得到進一步提升。

圖9 NTSC-TP鏈路共視比對結果示意圖Fig.9 Time differences between TP and NTSC via Common-View

4 結束語

利用目前中捷兩地可接收的北斗三號衛星完成了NTSC和TP之間的亞歐基線共視時間比對為北斗加入UTC計算提供了初步技術參考。基于北斗三號衛星完成了零基線共鐘時間比對,利用觀測數據分析了單站可視衛星數及高度角情況,通過Vondark濾波對共視比對結果進行濾波平滑與粗差剔除,并和北斗二號系統及GPS系統做了比較驗證,在當前中國和捷克之間北斗3號共視可視衛星數比北斗2號少一半的情況下,北斗3號衛星的共視比對精度為1.16ns,北斗2號為1.42ns,其比對精度較北斗二號有明顯提升,提升幅度約19%。