某耙吸挖泥船上層建筑整體振動分析

(中國船舶及海洋工程設計研究院,上海 200011)

某艉機型耙吸挖泥船,其推進方式為雙機、雙導管調距槳、全電力推進。機艙、推進電機艙、居住艙室、駕駛室設置在艉部,泵艙及其他機艙設置在艏部。對于艉機型船舶來說,上層建筑的位置接近船舶兩個主要激勵源——螺旋槳和主發電機,因而經常受到較大的激振力,直接影響船員的工作、生活,以及船上精密設備的運轉。主柴油發電機激勵頻率為50 Hz,艉部螺旋槳激勵頻率為10 Hz。在設計規格書中,船東提出本船的振動和噪聲應滿足最新的CCS規范及船標的要求,尤其針對上層建筑生活區和工作區的舒適性要求更高。在方案設計階段采用有限元法對上層建筑整體振動進行分析預報時發現:其固有頻率未能與本船激勵頻率錯開。在控制上層建筑總質量的前提下,為了能以最小增重獲得最大固有頻率提升來達到有效錯開激勵頻率的目的,采用對諸多優化方案進行綜合分析和比較的方式確定適合本船布置的最終方案。

1 計算模型

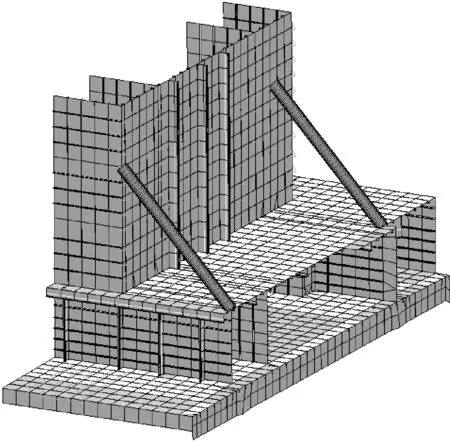

本船上層建筑整體振動計算采用三維有限元法,借助軟件MSC/PATRAN、MSC/NASTRAN。以骨材間距為單元間距,殼體單元用來模擬甲板、外板及縱橫艙壁等板結構,梁單元模擬強橫梁、縱桁及加強筋等。上層建筑舾裝及內裝等質量以質量點形式施加于指定的位置。上層建筑整體振動固有頻率應以全船有限元模型為基礎[1-2],對不同載況進行準確模擬而得到,但本船受限于設計周期等方面的原因采用了局部有限元模型。

模型范圍包含了整個船體艉部分段的上層建筑,模型在機艙前端壁處按照簡支處理[3],準確模擬艉部分段裝載,同時考慮附加水質量對上層建筑整體固有頻率的影響。由于煙囪分段與上層建筑底部相連,考慮其對底部支撐剛度的影響,有限元模型中應包含整個煙囪分段。總體布置示意見圖1,初始方案有限元模型見圖2。

2 初始方案

在初始方案中,本船甲板室(不含煙囪分段)長度13.3 m,寬度16.4 m,高度15.7 m ,5層。甲板室底部位于艉部區域泥艙甲板之上,距離基線13.2 m。上層建筑各層甲板均采用橫骨架式結構,其內部無連續縱壁,且前端壁未與主船體橫艙壁對齊。上層建筑布置特點及與主體分段連接形式導致整體剪切剛度和甲板支撐剛度偏弱。

一般來說,上層建筑整體振動固有頻率主要考慮避開螺旋槳葉頻[4],從表1計算結果來看,上層建筑一階縱向和一階橫向固有頻率與螺旋槳葉頻非常接近;為了避免共振,上層建筑固有頻率相對激勵頻率至少應有10%~15%的頻率儲備[5]。

表1 初始方案上層建筑整體振動一階固有頻率

圖1 某耙吸挖泥船總體布置示意

圖2 初始方案有限元模型

3 基于設計考慮的不同優化方案

上層建筑縱向振動主要是由上層建筑剪切彎曲振動和主船體作為彈性支座產生的振動這兩部分組成的,前者主要是由上層建筑整體的剪切和彎曲剛度決定的,后者受上層建筑的基礎剛度影響比較大[6]。

以提高上建整體的剪切彎曲剛度及基礎剛度作為出發點提出優化上層建筑結構的6種方案,見表2。

表2 優化方案

圖3 方案1示意

圖4 方案2平面示意

圖5 方案2中縱剖面示意

圖6 方案3有限元模型示意

圖7 方案4平面示意

圖8 方案5平面示意

圖9 方案5中縱剖面示意

4 不同優化方案對比

不同方案引起的上層建筑一階縱向和橫向固有頻率變化、相對初始方案固有頻率提升比及質量的調整匯總于表3。

表3 方案對比

4.1 方案說明

方案1是通過加大桁材尺寸來增加上層建筑在主船體甲板支撐剛度。

方案2是通過增加上層建筑的基礎剛度來提高上層建筑縱向固有頻率。雖然縱向固有頻率提升明顯,但是增加質多,需要評估方案對空船質量的影響,同時方案對于室外布置改動很大,還要具體結合挖泥船作業要求和總布置的特點來評估方案的可行性。

方案3對于縱向固有頻率提升非常明顯,而且增加重量少,缺點是室外設置斜撐影響了本船外形的美觀,不滿足布置方面的要求。因此,在最終方案2中采用了上層建筑整體加長的等效替代方案,其優勢在于增加了上層建筑基礎剛度的同時,原前端壁下加強結構由FR39的T型材,變成了FR42的艙壁,甲板支撐剛度大幅增加。

方案4是調整原始方案艙室內部布置,保證結構艙壁在縱向和垂向連續性,其出發點是為了提高上層建筑整體的剪切剛度。從表2可以看出:方案對整體縱向固有頻率的提升比較明顯,而且沒有增加質量。方案雖然對于艙室布置來說變動很大,但總體上還是具備可行性的,接下來的工作主要是根據連續縱壁的位置來協調與風管、電纜、水管相關各專業的設計和布置。

鑒于本船上層建筑很高,可近似將其簡化為懸臂梁。方案5,通過一小段甲板板將煙囪分段和上層建筑連接起來相當于在懸臂梁自由端附近增加了一個約束,邊界條件由完全自由變成了簡支,梁的剛度增加,固有頻率也隨之增加[7-8],有限元計算結果也驗證了這一點。

方案6,通過降低上層建筑高度提高上層建筑的基礎剛度,上層建筑整體高度下降改變了上層建筑的質量和質心位置,一般減輕質量和降低質心都會增加上層建筑的基礎剛度[9]。

4.2 方案對比

1)方案4,5都通過較少重量的增加獲得了縱向固有頻率較大幅度提升的效果。方案4由于縱艙壁不連續,上層建筑整體的初始剪切剛度比較弱,方案5上層建筑端部支撐剛度比較小。通過提高與上層建筑縱向固有頻率相關且初始剛度較弱區域的結構剛度對提升縱向固有頻率十分有效。方案1通過增加甲板支撐剛度的方式提高縱向固有頻率,其出發點完全正確但是效果并不明顯。主要原因在于初始方案中縱向外圍壁在主船體甲板處已經做了下加強;優化方案只是簡單地加大了下加強的構件尺寸(圖3),相對原始方案來說剛度變化不大,因此,固有頻率提升就相對有限;這也從反面證明了上面結論的正確性。綜上所述,提升上層建筑縱向固有頻率的關鍵在于大幅提高與之相關的結構剛度。

2)方案6,降低上層建筑高度,縱向固有頻率提升明顯。目前還不能夠通過公式來準確描述二者之間的關系,不過后續研究工作可考慮圍繞相關船型,采用有限元法計算不同高度上層建筑下降比對應的縱向固有頻率提升比,采用統計回歸的方法求得二者之間的數學關系。

5 最終方案

在以上優化方案中,由于上層建筑整體固有頻率無法滿足足夠的頻率儲備,在滿足總布置的前提下結合船型結構布置特點,以之前優化方案為基礎提出最終方案。

1)上層建筑內左右舷各增加一道縱艙壁,垂向范圍由A甲板至C甲板并且縱向保持連續,見圖10。

2)上層建筑縱向加長3檔,前端壁由FR39移到FR42對齊主船體橫艙壁,見圖10。

3)上層建筑高度由15.7 m降至14.2 m,見圖11。

最終方案的上層建筑整體振動固有頻率見表4,有限元模型見圖12,一階振型見圖13。

圖10 最終方案甲板平面示意

圖11 方案修改前后上層建筑高度對比

圖12 最終方案有限元模型

圖13 最終方案一階振型

表4 最終方案上層建筑一階固有頻率

由表4可見,最終方案中的上層建筑一階縱向、一階橫向固有頻率都達到了足夠的頻率儲備;說明基于各優化方案分析確定的最終方案對于提升上層建筑整體振動的固有頻率是十分有效的。