土壤作物系統(tǒng)中的硒與人體健康*

王 凱,盧維宏,3,張乃明,張 麗

(1.云南農業(yè)大學 云南昆明 650201;2.云南省土壤培肥與污染修復工程實驗室 云南昆明 650201;3.河南心連心化學工業(yè)集團股份有限公司 河南新鄉(xiāng) 453731)

0 前言

硒(Se)是生態(tài)環(huán)境中重要的微量元素,也是世界上公認的健康元素,具有抗癌、抗衰老的作用[1-2],人和動物體缺硒會引發(fā)克山病、大骨節(jié)病、白肌病等疾病;此外,一些癌癥、地方性甲狀腺障礙等也與低硒環(huán)境密切相關[3-6]。世界范圍內土壤中硒的分布極不均勻[7-9],其中美國、愛爾蘭、以色列、澳大利亞、墨西哥、哥倫比亞、南非、委內瑞拉、俄羅斯、加拿大及我國湖北省的恩施和陜西省的紫陽等為土壤硒的富集區(qū),呈散灶狀分布,沒有地帶性規(guī)律。我國有72%的地區(qū)缺硒,自東向西南的22個省份均屬于缺硒地區(qū),是一個天然的缺硒地帶[10-11]。作物對硒的吸收主要來源于土壤,而土壤的普遍缺硒會導致作物中硒含量不足。在作物種植過程中,通過根部土壤和葉面補硒來生產富硒農產品,可有效預防作物和人體出現(xiàn)“硒的隱性饑餓”。已有研究表明,缺硒和硒中毒之間的范圍非常窄,而且往往缺硒的危害大于硒中毒。我國缺硒土壤的面積較大,而食物又是人體硒攝入的重要途徑,因此研究探討土壤作物系統(tǒng)中硒與人體健康的關系具有重要的科學和現(xiàn)實意義。

1 土壤中硒的來源與賦存形態(tài)

1.1 巖石礦物中的硒

地殼中硒的豐度在0.05~0.09 mg/kg,巖石、礦物以及水中的硒大都是無機態(tài)的,硒在地表巖石中的分布極不均勻,主要以Se或者SeO2的形式存在,難以被植物吸收,是土壤硒的主要來源之一。巖石經過風化形成風化殼,新生的高嶺土質黏土、褐鐵礦等對硒的吸附作用和重新晶格化,使風化殼中的硒含量顯著提高[12],風化殼又進一步演化形成土壤的母質層。

1.2 土壤中硒的形態(tài)

土壤中的硒按價態(tài)可劃分為負二價硒(-Ⅱ)、零價硒(0)、四價硒(Ⅳ)和六價硒(Ⅵ)4種[13],按化學形態(tài)可劃分為硒化物、元素態(tài)硒、亞硒酸鹽、硒酸鹽、有機態(tài)硒和揮發(fā)態(tài)硒[14]。亞硒酸鹽是目前土壤中硒的主要存在形態(tài),占40%以上[15],硒酸鹽在土壤中的總量不超過10%,而元素態(tài)硒和有機態(tài)硒各占25%[16]。

如圖1(參考文獻[7],略有改動)所示,土壤中硒的形態(tài)轉化主要是通過氧化還原、生物化學、腐殖化以及甲基化途徑來實現(xiàn)的[17]。硒形態(tài)的遷移轉化與其價態(tài)的變化是密切相關的,氧化還原是硒不同形態(tài)間進行轉化的重要途徑,腐殖化是無機硒向有機硒轉化的途徑,生物化學則是對硒形態(tài)的還原,無機態(tài)硒通過甲基化作用產生氣態(tài)易揮發(fā)的烷基硒化合物[15]。此外,土壤中硒的形態(tài)還受土壤pH、水分、氧化還原電位、有機-無機吸附、土壤微生物、其他金屬離子等因素的影響[14]。在這些因素當中,土壤pH是被認為影響最大的因素之一。王銳等[18]對湖北恩施水溶態(tài)硒含量與土壤pH進行的相關性分析發(fā)現(xiàn),土壤中水溶態(tài)硒含量與pH呈正相關,相關系數(shù)r=0.53(n=199,p<0.01),水溶態(tài)硒含量隨著土壤pH升高而升高,這也間接說明土壤pH的變化會引起土壤中硒的價態(tài)轉化。

1.3 土壤硒含量水平

土壤中含有無機硒和有機硒,其來源于母質,含量與母質及環(huán)境條件相關。一般干旱、半干旱地區(qū)的土壤硒含量較高,濕潤地區(qū)的土壤硒含量較低,并且相對于同種富硒母質上所發(fā)育的土壤,濕潤地區(qū)的土壤因雨水的淋洗而使硒含量較低,不易發(fā)生硒毒害,而干旱地區(qū)的土壤則反之;對于不同的地形地貌,硒的含量也不同,在多山區(qū)因淋溶作用,山谷的土壤硒含量顯著高于山脊[14]。

世界土壤硒的平均含量為0.01~12.00 mg/kg,中位值為0.40 mg/kg。我國土壤硒的環(huán)境背景值為0.21 mg/kg,總體屬于缺硒國家,約有72%的地區(qū)缺硒。有研究表明,我國土壤硒含量范圍為0.022~3.806 mg/kg,平均值為0.239 mg/kg,遠低于世界土壤硒含量的平均水平,且地區(qū)間差異大,其中湖北恩施土壤中硒含量最高達到45.5 mg/kg,而發(fā)生克山病的地區(qū)土壤中硒含量僅為0.06~0.18 mg/kg,西北、西南、華北和東北地區(qū)表層土壤中硒含量均低于全國平均水平。

2 作物對硒的吸收累積

2.1 作物對硒吸收累積的特征

土壤中硒的存在形態(tài)主要是硒酸鹽、亞硒酸鹽、有機硒、元素態(tài)硒和硒化物[19],作物對不同形態(tài)硒的吸收利用效率也各不相同,作物根系對不同形態(tài)硒的吸收轉化和向可食用部位轉運的能力直接決定了農產品的富硒效果[20-21]。研究表明[22],小麥根系在24 h處理時對納米硒的吸收量高于亞硒酸鹽,而72 h處理時對亞硒酸鹽的吸收量反而超過了納米硒,這與硒在作物體內主要是以亞硒酸鹽或硒酸鹽等形態(tài)存在有關;小麥中硒含量與施硒量密切相關,二者呈顯著的正相關關系,籽粒中總硒和有機硒含量隨施硒量的增加而增大[23];對于水稻而言,pH對水稻吸收硒的形態(tài)和轉運都有較大的影響,納米硒在中性條件下易被吸收,在堿性條件下易被轉運,而亞硒酸鹽在酸性條件下易被吸收,在中性或偏堿性條件下易被轉運[24]。

2.2 富硒農產品的判別標準

富硒已經逐步成為人們對農產品品質的重要關注點之一。作物在生長階段通過根系、根外等措施補充硒肥,進而激發(fā)作物在可食用部分富集營養(yǎng)元素硒,這也因此成為研究的熱點和焦點。為此,國家相繼出臺了各類富硒農產品的判別標準。目前,已經發(fā)布的富硒農產品的標準可分為國家標準、行業(yè)標準和地方標準3個層級。

如表1所示:國家標準有1項,為《富硒稻谷》(GB/T 22499—2008);行業(yè)標準有3項,分別為《強化營養(yǎng)鹽 硒強化營養(yǎng)鹽》(QB 2238.3—2005)、《富硒茶》(NY/T 600—2002)、《富硒農產品》(GH/T 1135—2017)。國家標準僅涉及稻谷,而行業(yè)標準中涵蓋的農副產品包括谷物類、豆類、薯類、蔬菜類、食用菌類、茶葉等。此外,在以往的標準中僅對富硒產品中的總硒含量進行了規(guī)定,未對有機硒含量進行說明,由全國供銷總社、蘇州硒谷科技有限公司、中國科學技術大學、中科院南京土壤研究所、蘇州大學等單位于2017年起草發(fā)布的《富硒農產品》(GH/T 1135—2017)中,不僅擴大了富硒農產品的種類,而且對其中的硒代氨基酸含量占比進行了規(guī)范。

表1 國家標準和行業(yè)標準中對富硒農產品中硒含量的指標要求

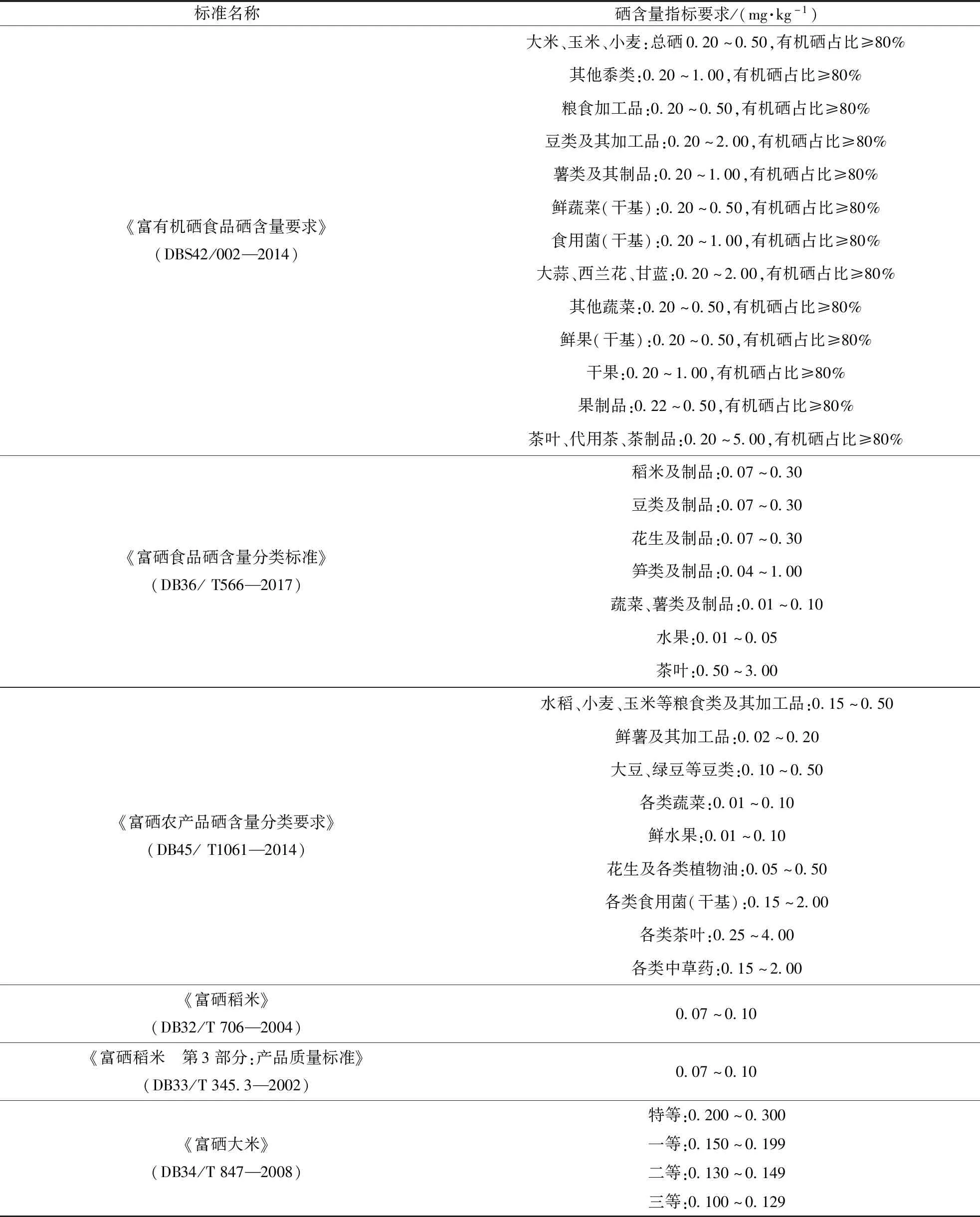

如表2所示,地方標準有湖北省地方標準《富有機硒食品硒含量要求》(DBS42/002—2014)、陜西省地方標準《富硒食品與其相關產品硒含量標準》(DB61/T556—2012)、江西省地方標準《富硒食品硒含量分類標準》(DB36/T 566—2017)等多項。

2.3 外源補硒的方法與效果

外源補硒主要是采用含硒肥料在農業(yè)生產的過程中進行補充,因此硒肥的種類、施肥方式都會影響補硒的效果。硒肥大致可分為無機硒肥、有機硒肥及其他含硒材料,其中:無機硒主要有硒粉、硒礦、硒酸鈉、亞硒酸鈉等;有機硒則主要有硒代氨基酸、富硒作物秸稈、生物硒肥等。

研究表明:硒礦(硒含量≥4 054.12 mg/kg)能促進小麥生長,硒酸鈉和亞硒酸鈉在適宜濃度時對促進小麥生長及抗氧化酶活性等方面具有優(yōu)勢,濃度過高則會產生抑制效果[25];有機態(tài)的硒比無機態(tài)硒具有更大的吸收速率,亞硒酸鹽比硒酸鹽具有更大的吸收速率,而硒代蛋氨酸的吸收速率則更大[26]。在實際農業(yè)生產中,主要是通過將無機硒施用于土壤中進行土壤硒的強化,而有機硒則是作為一種改良富硒農產品的補充措施,如將富硒超累積植物加工成有機硒肥或土壤調理劑,富硒秸稈作為種植基質用于蘿卜、食用菌的生產,在補硒的同時還改良了土壤理化特性。此外,緩釋硒肥、微生物納米硒等作為新型硒肥,在無毒、穩(wěn)定、高生物活性等方面具有優(yōu)勢[27-29]。

表2 地方標準對農產品中硒含量的指標要求

外源補硒的方式多樣,有拌種、包衣、基施、追施、滴灌、噴淋等。硒肥施用至土壤中以后,硒的吸收轉化效率會受到土壤理化性質的影響,因此可將硒肥的施用方式分為接觸土壤的根系施肥和不接觸土壤的根外施肥(如葉面噴施)2種方式。研究表明,葉面噴施亞硒酸鈉可提高胡蘿卜的硒含量和生物量[30],葉面噴施硒肥比土壤施用硒肥對提高小麥籽粒硒含量更有效[31]。因此,綜合各種硒肥施用方式的效果優(yōu)于單一的施肥方式,不同施硒方式的綜合效果排序為:葉面噴施與土壤基施優(yōu)于單獨的葉面噴施,單獨的葉面噴施優(yōu)于單獨的土壤基施[32]。

3 硒缺乏與過量對人體健康的影響

3.1 硒與人體健康

硒是人體必需的微量元素,是人體內多種酶的重要組成部分,其豐缺與人體健康息息相關[33]。1973年,世界衛(wèi)生組織宣布硒是人體生命活動中不可或缺的必需微量元素。由于硒在地球表面分布的高異質性,造成水源和土壤中硒含量的分布具有明顯的地帶性差異,進而通過食物鏈影響人體硒的攝入量[34]。研究發(fā)現(xiàn),人類的心血管疾病、糖尿病、肝病、克山病、白內障、甲狀腺等疾病均與人體缺乏微量元素硒有關[35]。大量的流行病調查資料顯示[36],多種心臟病的發(fā)病率與水源、土壤、飲食以及人體硒水平呈明顯的負相關性,且區(qū)域性硒的生物利用度與當?shù)鼐用竦陌┌Y死亡率之間存在著明顯的聯(lián)系,土壤和谷物中硒水平越低,居民的癌癥死亡率就越高,其中結腸、直腸、乳腺、前列腺及白血病與硒的相關程度較高。以往諸多研究表明,硒在防治人體疾病方面有著重要的作用,適量攝入硒元素具有維護心肌健康、增強自身免疫力、抗氧化、防衰老等生物學功能[37-39]。因此,對于缺硒類的人群,通過飲食補充硒元素是非常有必要的途徑之一[40]。

3.2 缺硒與地方病

據(jù)調查研究發(fā)現(xiàn),我國從東北至西南存在一條狹長的缺硒地帶,大骨節(jié)病和克山病主要分布于此區(qū)域,病區(qū)人群的血、尿、發(fā)中的硒含量均低于非病區(qū)人群,且大量研究已經證實硒元素的缺乏是這2種地方病流行的主要環(huán)境危險因素之一[41-42]。

骨關節(jié)炎是一種退行性骨關節(jié)病,臨床表現(xiàn)是關節(jié)軟骨退行性變及關節(jié)骨質增生。有研究發(fā)現(xiàn),環(huán)境中較高水平硒的生物利用度可能與較低風險的大骨節(jié)病相關,這與充足的硒攝入息息相關[43],且硒的攝入量與髖關節(jié)骨折的發(fā)生率呈負相關性[44]。Zaichick等[45]發(fā)現(xiàn),健康人體中硒含量顯著高于骨關節(jié)炎患者體內硒含量。2011年,康芬艷等[46]報道,甘肅省大骨節(jié)病病區(qū)兒童與非病區(qū)兒童的硒含量比較表明,病區(qū)兒童硒營養(yǎng)水平較低。段琛等[47]發(fā)現(xiàn)適宜的補硒對大骨節(jié)病軟骨細胞生長具有一定的保護作用,可降低細胞死亡率。

克山病是一種原因未明的以心肌病變?yōu)橹鞯募膊。喾Q地方性心肌病,該病死亡率較高,在臨床上分為急型克山病、亞急型克山病、慢型克山病和潛在型克山病。克山病病因至今未明,流行病學調查表明,克山病病區(qū)亦處于低硒地帶,克山病流行區(qū)的內外環(huán)境硒含量均低于非流行區(qū),補硒有良好的防治效果。近年來對新發(fā)潛在型克山病的隨訪調查發(fā)現(xiàn),低硒是潛在型克山病進展為慢型克山病的危險因素之一[48]。1973年,中國醫(yī)學科學院克山病防治科研小分隊通過調查發(fā)現(xiàn),克山病病區(qū)居民血液中硒濃度均較非病區(qū)低,當時初步認為可能與當?shù)鼐用裎臄z入量過低有關;進一步研究后發(fā)現(xiàn),在克山病地區(qū)的家畜中白肌病發(fā)病率較高,經過補充硒元素后發(fā)病率顯著降低。

3.3 硒過量的危害

人體對硒的需求量極低,女性每日最低生理需求量為13 g,男性為每日19 g,非高硒區(qū)的最高安全攝入量僅為400 g[49]。因此,人體內硒過量會引起硒中毒。硒中毒分為急性硒中毒和慢性硒中毒。急性硒中毒一般在臨床上比較罕見,其可能引起人們出現(xiàn)頭疼、精神錯亂、肌肉萎縮、肺炎、肝腎功能退化等癥;慢性硒中毒主要以中樞神經為主的盲目蹣跚型和硫酸代謝障礙角質素分解壞死為主的堿質病型。另外,硒中毒又分為職業(yè)性中毒和地方性中毒。長期接觸過多硒化合物而造成的硒中毒,會引起頭暈、惡心和極度疲乏,甚至引發(fā)眼、鼻和上呼吸道黏膜急性發(fā)炎、肺水腫等癥狀;地方性硒中毒是自然環(huán)境中的硒中毒,是由于某些地區(qū)的土壤、水源和食物中硒含量過高而引起的。因此,人們對硒元素的攝入量并不是越多越好,只有當人體內硒含量在機體所需及其耐受范圍之內時,才能保證人體自身機能正常運行。

4 結語

國內外對土壤作物系統(tǒng)硒的研究及人體健康的關系已有大量文獻報道,從總體上來看,不同土壤類型、不同成土母質對土壤中硒的背景含量影響較大,土壤中硒的全量與水溶性硒的含量存在相關性。不同類別的作物對硒的吸收累積能力存在較大差異,常見糧食作物富集硒的能力順序為玉米>水稻>小麥。目前,許多省、市、自治區(qū)制定的富硒農產品(食品)地方標準對硒含量的限值并不一致,即使是同類作物給出的富硒范圍也太寬,富硒農產品的標準體系不完善,目前僅見富硒稻米的國家標準和富硒茶的農業(yè)行業(yè)標準,對外源補硒的技術方法和相應農產品硒的健康效應需進行進一步的深入研究與規(guī)范。此外,究竟什么樣的土壤為富硒土壤,富硒土壤是否一定能生產出富硒農產品仍然存在疑問,如何鑒別天然富硒土壤產出的富硒農產品與通過外源人為補充含硒化合物所產出的富硒農產品需進一步關注。

圍繞土壤作物系統(tǒng)硒的研究以及富硒農產品的開發(fā),今后應重點關注以下3個方面:①針對土壤空間異質性大的實際情況,科學研究不同區(qū)域、不同土壤類型、不同pH條件下富硒土壤的劃分標準;②盡快研究制定全國統(tǒng)一的富硒農產品產地環(huán)境要求和產品質量標準;③通過系統(tǒng)研究,闡明天然富硒土壤產出的富硒農產品與通過外源人為補充硒化合物所產出的富硒農產品的生理功能和健康效應的差異。