災難文學如何寫是個問題

馬爾克斯曾在《霍亂時期的愛情》一書中說,哪里有恐懼,哪里就有愛。一段時間以來,這本書一下就擊中了讀者的“軟肋”。新冠肺炎疫情發生以來,與疫情有關的非虛構和虛構作品,引起了讀者的熱切關注,疫情文學閱讀成為一個特殊的文化現象。

《花冠病毒》,舊書網喊價800元

新冠肺炎疫情來襲,讓讀者不由想起2003年的非典,中國作家畢淑敏的長篇小說《花冠病毒》甚至一度成為熱搜,在舊書市場價格更是一路攀升。

《花冠病毒》2012年出版,在孔夫子舊書網最高喊價已達800元,還有500多元、400多元、300多元等不同價位圖書在售。在京東圖書,二手書價格也高達200~300多元。

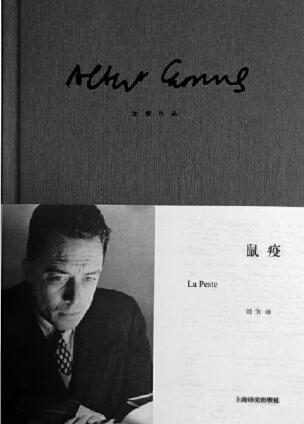

《鼠疫》《血疫》雙雙加印5萬冊

2020年春天,國外作家關于疫情的作品,同樣成為焦點。新冠肺炎疫情快速發展,法國出版界突然發現,法國文學家加繆的著名小說《鼠疫》銷量突然上升,比去年同期翻了好幾倍。

這樣的情況也發生在中國,加繆代表作《鼠疫》、加西亞·馬爾克斯的《霍亂時期的愛情》、理查德·普雷斯頓的《血疫——埃博拉的故事》成為疫情期間當當網新上榜的圖書,這三本書占據了熱銷電子書前20名的三個席位。而在北京開卷虛構類暢銷書榜單中,《霍亂時期的愛情》位列第11位,為該書歷史上最好的位次。

對讀者疫情文學閱讀需求的攀升,出版社快速作出反應。來自上海譯文出版社的最新消息,《鼠疫》剛剛加印了5萬冊,將于近期正式上市;《血疫》也剛剛加印了5萬冊,即將投入市場。

如果不寫,才是災難

“如果不寫,才是災難,這意味著忘記。”詩人、作家于堅面對疫情,發出了漢語寫作者的宣言。他還說,如果沒有那些見證、記錄,奧斯維辛也許還會再次發生。對于作家而言,災難文學如何書寫,同樣是個問題。

疫情發生以來,作家須一瓜的《白口罩》比平日受到更多的關注。書中寫一場瘟疫突然暴發,一夜之間幾乎所有人都戴上了白口罩,恐怖到不真實的氣氛籠罩全城,災難中人性顯露殆盡。有讀者評價,該書讓人在某種程度上噩夢重溫。噩夢中,你會感到作家審視到人性深處時,既充滿希望,又無限悲涼。盡管如此,須一瓜提醒,作家對災難的寫作不應一哄而上,不是寫急就章,而是需要傾注思想和情感,需要時間來沉淀。“小說是慢的藝術,發酵的藝術,需要再回首、再思考,就像是釀酒的過程,釀得好了,可能是美酒;釀得不好,可能會發酸。”

在畢淑敏看來,寫災難文學、疫情文學是作家的使命和職責所在,但經驗告訴她,沒有第一手資料,沒有親臨一線的感覺,很難寫好。那段非常歲月,畢淑敏采訪了梁萬年、陳薇這些專家領導,也采訪了時任外交部長的李肇星,更采訪了大量一線的醫務工作者、康復的患者、殯葬工人,親歷了當時搶購的情況。畢淑敏說:“作家不能隔岸觀火。”

身在廣西的作家東西則認為,從某種意義上講,作家是預告災難的人,他們常常虛構未曾發生的災難,這不是詛咒,而是一種警示。而災難發生后的寫作大都是反思。如果作家對這兩者都無感,那說明這個作家與災難題材無緣。他說:“當我們真的寫不出優質的災難文學時,不如就喊一聲:加油!這比硬寫、瞎寫、亂寫要強。”

身在武漢的作家宋小詞坦言,疫情發生以來,荒誕、無奈、疼痛、分離、真誠、犧牲、成全、堅守匯成波浪,一次次撞擊她的胸口。“我可能會寫,只是我不知道它們何時流淌出來。”

(摘自《北京日報》 路艷霞/文)