畬族文化元素的提取與應用研究

——以江西龍岡畬族風情特色小鎮為例

黃 堃,陳倩婷,楊 麗,嚴少君

(浙江農林大學風景園林與建筑學院,浙江 杭州 311300)

1 前 言

畬族是一個歷史悠久的民族,依山而居,以開荒墾地、采獵營林為生[1]。據記載,漢晉時期,畬族人民生活在潮州鳳凰山[2]。后來因生產方式落后,山區地理環境惡劣,迫于生存壓力畬族開始遷徙[3]。宋元時期,其遷徙足跡似乎已及福建中部、北部,畬漢雜居范圍大為擴展[3]。到目前為止,畬族主要分布在福建、浙江、江西、廣東、貴州、安徽、湖南七省80多個縣(市)內的部分山區。

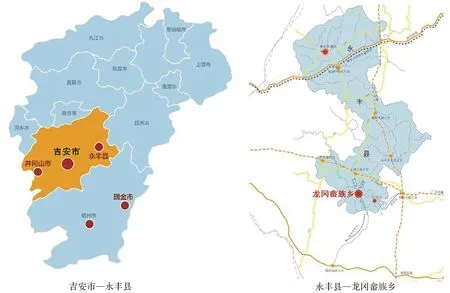

江西龍岡畬族鄉位于江西省吉安市永豐縣縣境南部,東接撫州市,南臨贛州市,是吉安市、撫州市、贛州市三市的交界處(圖1)。全鄉共有畬族人口4 200余人,以雷、藍(蘭)兩姓為主。在鄉鎮建設中,民族文化具有獨特性與珍貴性,但目前江西龍岡畬族鄉畬族文化現狀嚴峻,瀕臨消失。因此,本文基于特色小鎮建設的基礎,圍繞畬族文化的研究,將畬族文化元素融入山區鄉村文化,研究結果將為山區鄉村振興提供依據。

2 畬族文化及元素提煉

民族文化是少數民族在適應特定環境中逐漸發展、沉淀下來的產物,一定程度上畬族文化能夠表達畬族的人文屬性。畬族文化元素包括畬族傳統飲食、衣著、生產工具、風俗及節日等。

2.1 精神文明表達

畬族在不斷遷徙的過程中流傳下來許多雋永的故事傳說,如盤瓠與三公主隱居山林、畬鄉村民智救藍天鳳等。這些故事傳說是畬族文化獨特的一部分,將其通過墻繪、浮雕等方式表現出來,不僅能夠吸引游客,還能表現出畬族文化獨一無二的特點。

2.2 文化符號表現

畬族的鳳凰圖騰與日常生活息息相關;編織的彩帶花紋多樣,配色美觀大方[4];畬族語言符號民族特色鮮明。將鳳凰的形象、彩帶圖案與畬族字符變形運用到墻繪、浮雕、 路燈等小品設施中,能夠充分體現龍岡的畬族文化特色。

圖1 區位圖

2.3 生活生產習俗

畬族傳統節日主要有農歷的二月二、三月三、農歷四月的分龍節、七月初七等。另外,每年農歷二月十五、七月十五、八月十五都是畬族的祭祖日。可以將傳統節日習俗及傳統的畬族美食烏米飯、菅粽、山哈酒等與節慶活動結合,發展文化旅游。

3 江西龍岡畬族鄉的畬族文化資源現狀

3.1 龍岡畬族鄉文化資源現狀

3.1.1 雷姓氏

龍岡畬族風情特色小鎮規劃范圍中的下樟畬族村位于美麗的孤江河畔,聚集在這里的15戶70余人畬族群眾全部姓雷,于清同治十年從福建遷居于此。這里有雷氏的馮郡祖堂。祖堂里供有畬族世代傳唱《高皇歌》。

3.1.2 民俗文化

龍岡畬族鄉一年一度的烏飯節有畬族山歌比賽、劃龍舟比賽、畬族特色小吃制作比賽、畬族歌舞民俗表演等,村民參與度高,日游客量達2萬人次。龍岡畬族山歌與畬族刺繡被列入省級非遺名錄,畬族禾杠花被列入市級非遺名錄。可見,龍岡畬族鄉的畬族文化習俗保存情況較好,具有開發價值。

3.1.3 建筑風格與畬族圖騰

龍岡畬族鄉畬寨大門建筑風格是根據畬族的起源“盤瓠王”和畬族崇鳳的理念,由抽象的形體組合而成的“狗頭鳳尾”的畬族特色建筑;仿古城墻包含藝術浮雕和“五龍亭”,以寫實的表現手法,向世人告訴畬族的歷史、民俗風情和龍岡的發展變化軌跡。龍岡畬族鄉鎮府旁的龍鳳廣場東西兩面各有一個標志性雕塑。鳳是畬族圖騰,龍是漢族圖騰,意喻畬漢團結,“龍鳳廣場”即由此而來。

3.2 江西龍岡畬族鄉現存的問題

龍岡畬族鄉中的畬族人口占全鄉人口的30%,經過長期的漢化過程,龍岡畬族鄉的畬族文化氛圍并不濃厚[5]。雖然畬族居民以村子為單位聚居,但是從建筑外形、居民形象等方面與漢族村落基本并無區別。大部分年輕人外出務工,當地老人兒童對于畬族文化的保護意識較為薄弱。通過訪問得知當地畬族居民一個村大概只有一兩個人還會畬語,當地人家保留一套畬族服裝僅在節假日穿著,畬族的編織工藝、制銀工藝、制酒工藝等特色工藝與特色習俗都不再保留。所以在龍岡畬族鄉,畬族文化的保護與傳承迫在眉睫。

4 畬族文化元素在特色小鎮規劃中的應用方法

4.1 注重細節

文化是不容易表達,但可以提取畬族文化中鳳凰圖騰、手工藝品圖案、文字符號、節日習俗等元素,然后再整合應用到建筑、小品、景觀等細節方面。例如江西龍岡畬族風情特色小鎮應用了畬族故事、鳳凰圖騰等墻繪,并且將畬族文字符號融入街道商戶招牌中,通過這樣具體化形象化的細節處理,不斷地強調畬族文化,烘托特色小鎮的畬族風情。

4.2 注重體驗感

文化的表達不能僅僅停留于形式化的體現,而應注重游客的體驗感。將畬族的故事、音樂、符號等元素有機地與景觀融合,將非物質的傳統文化糅入旅游節慶活動,讓游客的五官都切身感受到畬族文化的魅力。在江西龍岡畬族風情特色小鎮的案例中重點打造“三月三”烏飯節日,讓畬族特色美食、歌舞、游戲蔓延在整個小鎮中。游客在其中不僅能吃還能一起歌舞,在互動中感受畬族文化魅力。只有這樣充分的表達文化,才能夠真正達到傳承畬族文化的目的。

4.3 注重傳承

一個成功的畬族風情特色小鎮不僅要讓游客感受到畬族文化的曼妙,還應通過旅游業帶動小鎮的發展,讓本地畬族居民產生文化驕傲感,不斷地學習傳承畬族文化。小鎮有資本再投資優化小鎮的建設,繼而能夠吸引更多的游客,推廣小鎮的旅游品牌,形成一個良性的循環。如江西龍岡畬族風情特色小鎮通過招商引資,打造“三色龍岡,畬鄉小鎮”的旅游品牌形象。同時鼓勵當地居民學習畬族傳統文化,在農家樂和節慶活動中向游客傳達畬族文化。

5 畬族文化元素在江西龍岡畬族風情特色小鎮建設中的應用

以“全域旅游”發展理念為指導,整合“紅、藍、綠”三色旅游資源,推動文旅結合、農旅結合,打造“三色龍岡,畬鄉小鎮”的旅游品牌形象,構建紅色文化休閑、畬鄉風情體驗、鄉村度假、生態觀光的產品業態體系,旅游休閑、文化創意、養生度假為主的產業體系,建設成為業態興旺、設施完善、環境優越、管理健全的旅游特色小鎮,國家4A級旅游景區,江西省旅游風情特色小鎮,華東地區知名的文化旅游休閑區。

畬族文化的體現對于畬族風情特色小鎮來說無疑是點睛之筆,是能夠區別于其他旅游點的靈魂之處,應當予以重視。

5.1 畬族文化應用的整體布局

通過對畬族文化元素的抽取與再設計,將畬族文化融入建筑立面改造、景觀小品、公共服務設施細節等方面的設計之中,沿孤江布置畬族特色建筑、小品以及產業項目等(圖2),讓畬族特色貫穿整個龍岡畬族風情特色小鎮,重點打造集鎮和下樟村兩個畬族氛圍濃厚的文化區,使游客感受到濃厚的畬族風情(圖3)。

圖2 畬族文化元素應用圖

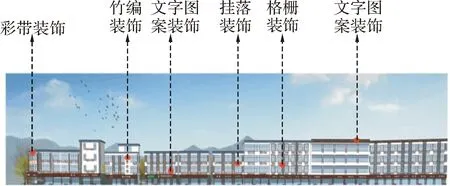

5.2 畬族文化元素在建筑立面上的應用

江西龍岡原本的建筑立面較新,但是缺乏民族特色。通過對畬族文化元素的抽取再重組對建筑立面進行裝飾。主要方式有將畬族神話傳說和鳳凰圖騰以及畬族傳統刺繡圖案進行大面積墻繪,形成強烈的視覺沖突。在細節方面,將畬族的彩帶圖案繪制在屋檐下,將畬族圖案文字形象化做出格柵掛落,讓整個建筑的民族特色更加飽滿(圖4)。

5.3 畬族文化元素在景觀小品上的應用

景觀小品在特色小鎮中出現頻率較高,因此畬族文化元素在景觀小品上的應用對于整個特色小鎮畬族風情的營造尤為重要。通過利用隨處可見的景觀小品,達到潛移默化體現畬族風情的效果(圖5)。

5.4 畬族文化元素在節慶活動上的應用

將畬族傳統的節日習俗與特色小吃等文化元素在策劃的節慶活動中絢爛表現,讓游客感受濃郁的節日氛圍。在三月舉辦畬鄉“三月三”烏飯節,畬民們以吃烏米飯、唱山歌、跳畬舞、表演龍燈獅子舞等活動歡慶這一盛大民俗節日。四月舉辦畬族文化藝術節,發展畬鄉藝術劇團,大力發展民族舞蹈、采茶畬歌戲、畬族服飾、畬鄉美食、畬族風俗等畬族特色文化。六月舉辦畬鄉“六月六”特色美食節,包含烏米飯、山哈酒、薯包、筍包、糍粑、米果等20種左右畬族特色小吃展銷。在九到十月舉辦畬鄉民俗風情文化體驗節,以“體驗畬族文化、領略民俗風情”為主題,展現傳統馬燈舞、斗笠舞、祭舞草龍、竹筒舞、烏飯長桌宴、刀山儺舞、畬族原生態山歌男女對唱、畬族特色廣場舞、禾杠舞、木馬舞、打獅、唱板等特色活動,還融入了大眾參與的民俗體驗如打糍粑、做果哩、茶葉制作以及篝火晚會。

圖5 畬族文化元素應用細節圖

5.5 畬族文化元素在旅游產業上的應用

特色小鎮主要以產業為依托,因此策劃了十一個畬族特色項目作為龍岡畬族風情特色小鎮的旅游產業支撐。民俗創新創業產業園可以引進、鼓勵當地村民、在外務工村民以及外地人員來此結合畬族民俗特色利用畬族特色手工藝創業,形成具有畬族特色的創意產業園;畬族休閑美食街,對步行街進行植物、景觀小品創意設計提升,形成濃郁的畬族文化特色。引入小吃鋪、茶館、唱吧、書局、商鋪等休閑業態,提供畬族時令特色小吃,如烏米飯、兜漿米果、七層糕、筍包、薯包等,開展品茶、聽歌、唱歌等休閑娛樂活動;臨江仙主題酒店建筑以贛中傳統民居建筑風格為主,外墻及室內融合畬族文化元素,如局部墻面裝飾龍鳳圖案等;畬鄉風情演藝館建筑內部環境按照畬族文化特色進行裝飾,為游客提供畬族歌舞表演,打造風情小鎮的品牌旅游演藝。不定期組織國內畬族文藝團體來此開展文藝匯演、文化交流;畬族文化體驗園通過類似組拼畬族文字、繪畫畬族圖騰、聆聽畬族民歌、參加畬族民俗表演等活動形式打造一個極具趣味的畬族文化體驗園;孤江生態慢步道沿江布置畬族景觀小品雕塑,結合畬族特色街景,打造具有畬族特色的慢步道。鳳舞藍畬民宿為畬族特色的民宿,結合畬族手工業制作體驗,菜園采摘體驗等讓游人充分體驗畬族特色文化;畬鄉文化博物館通過展示畬族特色的服飾、裝飾品、手工藝品、農作用具等物品,讓游客更加全面透徹的了解畬族文化;龍鳳休閑廣場,對原有的龍鳳廣場進行景觀提升改造,增添公共休閑服務設施,賦予廣場新的活力;民俗新村二期,結合畬族傳統建筑形式和村落布局,建設富有畬族特色依山傍水的新村,提升基礎設施和人居環境,融入旅游功能,將來可開展鄉村旅游接待;畬村人家為畬族農家樂,讓游客體驗感受畬鄉風情。

6 結 語

畬族文化對于龍岡畬族風情特色小鎮規劃設計應是核心的設計理念。當一個規劃設計有了文化底蘊作支撐,那么游人能夠感受到的也不僅僅是休閑娛樂,還有精神和心理上的體驗與滿足。通過剖析畬族文化元素繼而從各方面應用到龍岡畬族風情特色小鎮的規劃之中,使得整個小鎮彌漫著濃厚的民族特色氛圍,繼而達到宣傳特色小鎮,傳承畬族文化的效果。