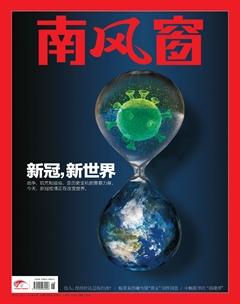

新冠,新世界

戰爭、饑荒和瘟疫,是與歷史變軌相關的重要力量,要么是變軌的原因,要么是變軌的表現。

這三者,有一個共同點—減少人口。說起來有點冷酷,但縱觀歷史,這就是人類與自然之間達成平衡的方式。

農業,促成分工發展、職業分途、階級分化,推動城市產生、文明繁盛、人口滋長,但它同時讓我們在長達近萬年的時間里不斷觸及天花板—自然對人口以及與之相關的文明消耗的供給能力。特定歷史條件下,自然是絕對的,人口是相對的,因此達致平衡的方式就是減少人口。

掙脫“馬爾薩斯抑制”的辦法,是科技。科技的結果,是工業革命。工業遠比農業能承載更多的人口,同時,工業化的農業能大幅提高產出率,從而持續支撐工業化。

在此基礎上,一整套的政治、社會、文化上層建筑被構建出來,生成新的倫理,對人類能力帶來新的限制。這些限制,往往就是災難的機會。

科技抑制了全面戰爭,因為大型戰爭的代價變得不能承受;科技在現代化社會消滅了饑荒,因為生產力不斷提高。

但瘟疫尚不能被科技克服,這有幾個原因。

一是主權國家的壁壘,決定了發展的不平衡性。傳染病主要是由微生物和寄生蟲導致的,而它們的活躍度又和衛生條件相關,發展程度低的國家和地區,總是無力防范和遏制微觀世界的攻擊。非洲傳染病多發,正因如此。

二是工業化、現代化程度意味著人口密度,這是效率要求。在發達國家和地區,即便有良好的衛生條件和公共衛生體系,有利于減少傳染病發生的機會,但一旦發生,由于人口密度高,其殺傷的烈度絲毫不遜色于落后地區。2020年新冠肺炎在全球的嚴重程度,總體上和社會發展程度成正比,就是這個道理。

三是現代生活其實是一種非自然生活,或者說是一種變態生活—我們總是要把自然的東西經過理化手段進行劇烈的形態轉換之后,才得到最終的消費品。生產、消費過程的非自然性,制造了新的惡劣的生存條件,會迫使微觀生物尋求新的適應能力以確保基因存續。一些非致病菌轉變為致病菌,一些弱毒株會變成強毒株,一些病毒會降低物種特異性從而把人納入宿主范圍,還有各種不可測的變異造就新的病原微生物。

科技是解析和應對瘟疫的最終手段,但始終無法克服它,一方面有認識總是滯后于現實的原因,這一點幾乎不可避免,另一方面,是科技力量的發揮無時無刻不受到非科學因素的制約甚至壓制。

后者,正是今天全球疫情蔓延的環境下,最值得我們深思的問題,這些因素,包括政治的、經濟的、文化的、社會的、各色人等,以及機制本身,投鼠忌器。瘟疫來時,風云慘淡,平靜時節,掉以輕心。

但它始終會改變一些東西,以一種次生震蕩的方式來呈現。