基于聚類分析的蘭州地區自動站降水特征分析

茍浩鋒,王遂纏,楊 銀,張 寧,茹建波

(1.蘭州市氣象局,甘肅 蘭州730000;2.寧夏氣象臺,寧夏 銀川750002)

蘭州地區位于黃土高原西北部,具有顯著的溫帶半干旱氣候特點,境內地形復雜,北部有烏鞘嶺、南部有興隆山,全區降水呈現明顯的地域特征,降水主要集中在夏季且短時強降水頻發。由短時強降水事件引發的城市內澇和各種次生災害造成了嚴重的經濟損失,以前針對該地區降水特征的研究均采用蘭州、皋蘭、榆中、永登4站降水資料[1-7],降水資料空間分辨率較低,幾乎沒有利用本地區高空間分辨率自動站降水資料開展的降水特征的研究工作。

近年來,隨著大量自動降水觀測站的建立,較多學者[8-12]利用自動氣象站逐時降水資料對降水的空間分布和日變化特征進行了非常精細的分析。K均值聚類方法是一種常用且高效的聚類分析方法,能夠實現對超大樣本數據的快速分類且具有較高的精度[13],國外該方法被用于分析降水量多尺度時空特征[14]、改進衛星估算降水[15]、大氣中有害氣體風險評估[16]等方面,國內常用于處理降水[17-18]、氣溫[19]、能見度[20]、大氣可降水量[21]等氣象數據以及水文數據[22]。本文采用K均值聚類分析方法對蘭州地區2013—2018年4—10月139個自動氣象站逐時降水進行大均值聚類分區,基于分區結果分析不同區域降水精細化時空分布特征,研究結果對認識蘭州地區降水變化規律、降水預報、氣象決策服務和防災減災等方面具有一定的參考意義。

1 使用資料和方法

使用資料為蘭州地區記錄連續性較好的139個自動站2013—2018年4—10月夏半年逐小時降水資料,統計各個自動站累積降水量和降水小時數作為分類樣本數據。

本文用K均值聚類方法對統計得到的累計降水量和降水小時數進行二維聚類。其聚類過程是:首先是從n個樣本數據中任意選擇k個樣本作為初始聚類中心,剩余樣本則根據與這些聚類中心的相似度(距離)分配到其中某一類,然后計算每一類中所有樣本的均值并作為新的聚類中心,不斷重復這一過程直到標準測度函數開始收斂為止。一般采用平方誤差作為標準測度函數,具體定義如下式:

其中,xi為樣本數據,ci表示類Ci的質心xi,E則表示樣本數據中所有對象的誤差平方和。

2 聚類結果分析

2.1 蘭州降水分區

如圖1所示,應用K均值聚類方法將蘭州地區139個自動站分為3類,通過與地理位置、地形高度、下墊面比較,發現該方法能夠較準確地將自動站進行分類,與傳統的預報員主觀分區結果基本一致,但更加科學精細,既能進行有效分類又能體現出地域差異性。第一類區域(后簡稱區域1)共有57個站點,主要分布在皋蘭縣、永登縣東南部、榆中縣北部和中部,年降水量144~300 mm,平均值為246 mm,降水小時數在173~389 h,平均值為306 h;第二類區域(后簡稱區域2)共有60個站點,主要分布在永登縣中部和北部、榆中縣東部和南部、城區大部,年降水量在178~384 mm,平均為317 mm,降水小時數在333~483 h,平均為404 h;第三類區域(后簡稱區域3)共有22個站點,主要分布在永登縣西部、紅古區西北部、七里河區東南部和興隆山一帶,年降水量在353~517 mm,平均為427 mm,降水小時數在377~564 h,平均為454 h。分區為進一步分析降水精細化特征及可能的影響奠定了良好基礎,同時可以精確每一個自動站所屬的類別,對決策服務等有更好的指導作用。

圖1 采用K均值聚類法對2013—2018年4—10月蘭州地區自動站逐時降水分區(1為區域1站點,2為區域2站點,3為區域3站點)

2.2 蘭州市分區降水特征

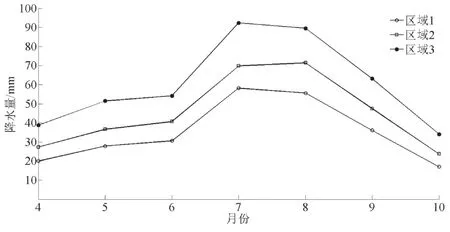

如圖2所示,3個分區逐月累積降水量趨勢相同,均為單峰型,很好地體現出蘭州地區汛期降水量分布特征,其中4—6月降水量增加較平穩,7月降水量顯著增加,8月與7月維持平衡,9—10月降水快速較少。區域1峰值降水在7月為58.2 mm,8月次之;區域2峰值降水在8月為71.4 mm,7月次之;區域3峰值降水在7月為92.4 mm,8月次之,10月區域1、區域2和區域3降水量分別降至17.0 mm、23.7 mm和34.0 mm。3個區域4—10月降水量差異基本保持一致,表明降水量的地域性差異在4—10月均存在且幅度基本一致,7—8月略顯著、4月和10月最小。

圖2 2013—2018年蘭州4—10月分區降水量年平均分布

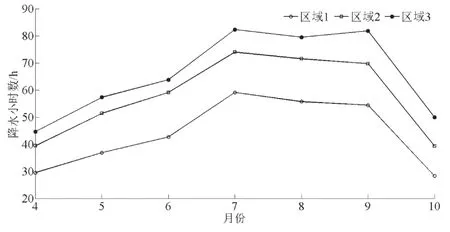

如圖3所示,區域1和區域2降水小時數接近且均較多,區域3降水小時數則顯著減少,3個區域在7—9月降水小時數均較多,峰值降水小時數均出現在7月,分別為59.1、74.0和82.3 h,8月和9月次之,4月和10月降水小時數相當且最少,結合降水量分布可以看出,在9月降水小時數沒有顯著減少的情況下,造成降水量顯著減少的原因是雨強減弱即強降水的頻次開始顯著減少。

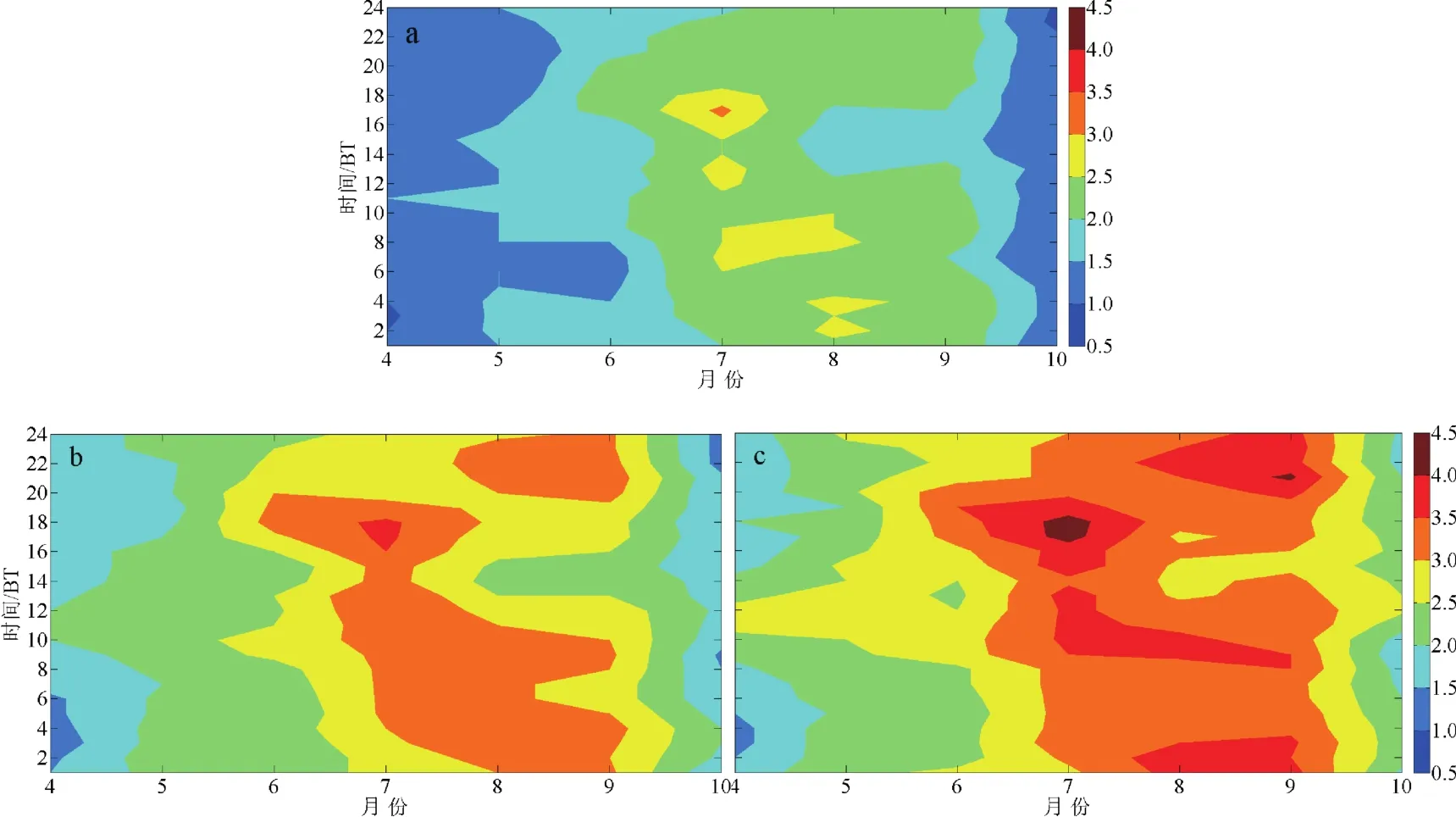

如圖4所示,從不同分區降水月份和日變化分布看,區域1、區域2和區域3降水量分布大致相似,主要分布在6—9月,其中7—8月最為顯著,分別占總降水量的46%、45%、44%,午后至前半夜(00—05時和15—23時)降水較為集中。同時3個區域在時間和降水量分布上存在較明顯差異,具體表現為:從時間分布來看,區域1和區域2在6—9月部分時段降水量>2.0 mm/(h·月),降水主要集中在7月3—7時和13—17時、8月17時—次日03時,降水中心點較為分散,降水量不大,區域1峰值降水量出現在8月21時為3.5 mm/(h·月),區域2峰值降水量出現在8月22時為5.1 mm/(h·月);區域3在4—10月多數時段降水量>2.0 mm/(h·月),降水主要集中在7月13—18時、9月16時至次日03時,降水中心較為集中、降水時段連續,降水量較大,峰值降水量出現在7月16時為5.7 mm/(h·月),此外 7月 17時、8月 21—23時、9月 00—01時均>5.0 mm/(h·月)。

如圖5所示,從各月逐時平均降水小時數分布看,3個分區降水小時數分布大致相同,均存在一個非常明顯的高值中心,出現在7月16—17時,降水集中在6—9月,分別占總降水小時數的55%、53%和53%。區域1降水小時數集中在7月05—08時、7月11—16時、8月01—03時和8月07—09時,降水小時數少,高值中心分散,峰值降水小時數出現在7月16時,為3.1個/(h·月)。區域2降水小時數集中在6月17—18時、7月4—18時、8月01—09時、8月 20—22時、9月00—04時、9月 19—23時,降水小時數較高,高值中心較集中,降水峰值出現在7月16—17時,為3.6個/(h·月)。區域3降水時數6月16—19時、7月 01—22時、8月 00—11時、8月15—23時、9月00—13時、9月16—23時, 降水時數多,高值中心集中,降水峰值出現在7月16—17時,為4.2個/(h·月)。結合降水量分布可知,降水量的分布和降水小時的分布有相同之處,例如降水小時數峰值出現在7月16—17時,對應出現降水量峰值,同時也有不同之處,例如7—8月降水量主要集中在午后至前半夜,而降水小時數則在全天均有分布,表明午后至前半夜的降水強度更強。

圖3 2013—2018年蘭州4—10月分區降水小時數年平均分布

圖4 蘭州各分區2013—2018年平均4—10月逐時降水總量(單位:mm)(a為區域1站點,b為區域2站點,c為區域3站點)

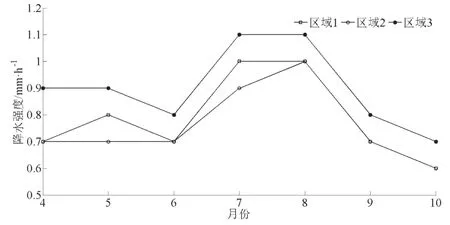

如圖6所示,從4—10月蘭州分區各月逐時平均降水強度分布看,3個區降水強度分布大體一致,強降水強度主要集中在7—8月。具體來看,區域1強降水強度主要出現在7月01—07時、8月00—05時和17—23時,峰值降水強度出現在7月02時,為1.5 mm/h;區域2主要出現在7月02—07時、8月00—03時和16—23時,峰值降水強度出現在8月22時,為1.6 mm/h;區域3主要出現在7月02—08時、7月 13—23時、8月 00—04時和 8月 16—23時,4、5、6月和10月個別時段也出現了強降水強度,峰值降水強度出現在8月23時,為1.6 mm/h。綜合來看,3個區域降水量、降水小時數和降水強度逐月逐時分布較為相似,降水量、降水小時數和降水強度高值主要集中在7—8月、午后至前半夜,3個區域降水強度數值差異不大但降水小時數差異較大,尤其是區域3在6月和9月降水小時數仍然較高,降水小時數據的分布對降水量的分布影響更大。

圖5 蘭州各分區2013—2018年平均4—10月逐時降水總時數(單位:h)(a為區域1站點,b為區域2站點,c為區域3站點)

圖6 2013—2018年蘭州各分區4—10月逐時平均降水強度(單位:mm/h)(a為區域1站點,b為區域2站點,c為區域3站點)

如圖7所示,蘭州3個分區中降水強度變化幅度不大,區域1最大降水強度出現在7月和8月,為1 mm/h,10月最小,為0.6 mm/h;區域2最大降水強度出現在8月,為1 mm/h,10月最小,為0.6 mm/h;區域3最大降水強度出現在7月和8月,為1.1 mm/h,10月最小,為0.7 mm/h。結合降水量、降水小時數、降水強度的分布可以看出,8月區域3和區域1降水量比7月低的主要原因是降水小時數的減少,進一步的可能是降水天氣系統的減弱(少)造成的;7月和8月降水量較多是降水天氣系統多并且短時強降水增多兩個原因共同造成的。

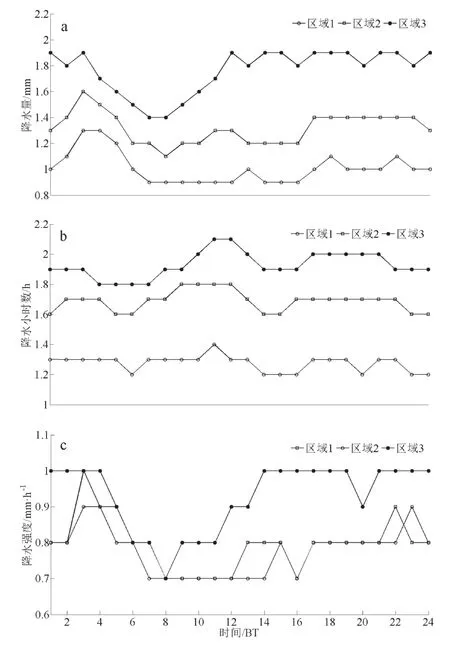

如圖8所示,從2013—2018年4—10月蘭州分區逐時降水量分布看,區域1在02—04時降水量較大,最大小時降水量出現在02—03時,為1.3 mm,其余時段相對比較平穩,為0.9~1.1 mm;區域2在00—04時、10—11時和16—23時降水量較大,最大小時降水量出現在02時,為1.6 mm,其余時段相對較小,最小雨量出現在07時,為1.1 mm;區域3在09時至次日04時降水量較大,最大小時降水量出現 在 00、02、11、13—14、16—18、20—21 時 和 23時,為1.9 mm,05—08時降水量相對較小,06—07時降水量最小,為1.4 mm。從分區逐時降水小時數分布圖(圖8b)看,3個區域降水小時的變化相對比較平穩,區域1沒有明顯波動,降水小時數為1.2~1.4 h;區域2有一個小的峰值在08—11時,最大小時降水數為1.8 h,出現在08—11時,其余時段在1.6~1.7 h;區域3有兩個峰值分別在09—12時和16—20時,最大小時降水量為2.1 h,出現在10—11時,其余時段在1.8~1.9 h。從分區逐時降水強度分布圖(圖8c)看,3個區域降水強度變化不大,區域1、區域2和區域3分別為0.7~1.0、0.7~0.9和0.8~1.0 mm,略強的降水時段均集中在午后至夜間,區域1集中在12時—次日06時,區域2集中在14時—次日05時,區域3在11時—次日04時,最大降水強度分別出現在02時、02—03時、09時和00—03時、13—23 時。

圖7 2013—2018年蘭州4—10月分區降水強度年平均分布

圖8 2013—2018年蘭州4—10月蘭州分區不同時間降水量(a)、降水小時數(b)和降水強度(c)的變化

3 結論與討論

通過K均值聚類分析方法對2013—2018年4—10月蘭州地區139個自動氣象站逐時降水降水量觀測資料進行聚類分區,基于分區結果討論蘭州地區降水精細化時空分布特征,得到了以下結論:

(1)通過K均值聚類方法將蘭州地區2013—2018年4—10月小時降水分為3個區域,區域1年平均降水量為246 mm,降水小時數為306 h,主要分布在皋蘭縣大部、永登縣東南部、榆中縣北部和中部;區域2年平均降水量為317 mm,降水小時數為404 h,主要分布在城區大部、永登縣中部和北部、榆中縣東部和南部;區域3年平均降水量為427 mm,降水小時數為454 h,主要分布在永登縣西部、紅古區西北部、七里河區東南部和榆中興隆山一帶。這種分區可識別出干旱少雨地區、對流多發區、地形影響區之間的差異,與傳統的預報員主觀分區結果較一致但更加科學細致,分類結果合理。

(2)3個區域降水分布特征具有一定的相似性,降水量主要分布在7—9月,其中7—8月午后至前半夜(00—05時和15—23時)最為集中,降水小時數主要集中在6—9月,均在7月16—17時有一個顯著的高值中心,強降水強度主要集中在7—8月,短時強降水更多。受不同降水系統、降水系統頻次和地形高度等因素影響,3個區域存在明顯地域差異性。