齊魯文化影響下的宗祠建筑布局初探

摘 要 宗祠作為禮制性建筑,齊魯文化在宗祠建筑布局的演變中起到了至關重要的作用。本文主要通過對齊魯文化和宗祠建筑布局進行研究,分析齊魯文化影響下的宗祠建筑布局的演變,為山東地區宗祠的研究提供一個思路。

關鍵詞 齊魯文化;宗祠;建筑布局

宗祠又稱家廟、祠堂、總祠。“有家必有祠”代表著宗祠是家族集聚的場所,民間祭祀和家族活動均圍繞著祠堂進行。齊魯文化作為山東的地域文化,對山東宗祠的影響深遠,齊魯文化所提倡的序列等級、中庸之道、天人合一的倫理觀念均在山東宗祠建筑中有所體現。

1宗祠的選址與朝向

“宗祠是鄉土建筑中重要的祭祀性場所,是后人祭祀祖先或祭拜名人名仕的地方[1]。”宗祠作為中國社會具有一種獨特影響力的文化形態,歷代中國人民對于宗祠的選址和朝向十分考究,尤其是齊魯文化影響下的宗祠,它不僅深受中國風水學的影響,還與儒家文化中的“禮”息息相關。

1.1 宗祠的選址

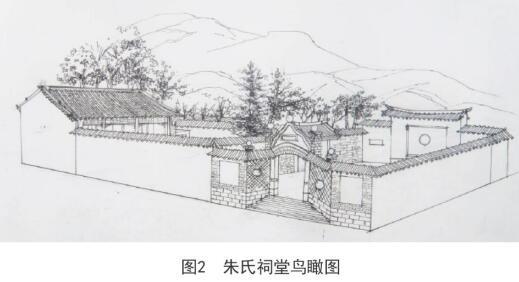

老子《道德經》中曾說“萬物負陰而抱陽”。背山面水、負陰抱陽是中國人民對于建筑、村落選址的重要依據。宗祠作為一個村落的核心建筑,更是將風水學的理論貫徹到底,表現在建筑上就成了宗祠的選址、朝向、主次等。例如山東省章丘市朱家裕村(圖1),村落為梯形山村型聚落,東、西、南三面環山,北面出口與外界連接,且有一條河流貫穿整個村落,這體現出朱家裕村中的河流引導“氣”貫穿村落,后面的山峰使“氣”進行聚集。風水學在朱家峪村落中得到完美的體現。朱氏宗祠(圖2)位于朱家峪村落中心的主干道位置,民居圍繞宗祠呈帶狀分布。朱氏宗祠是一個二進院落,體量不大,受地形限制,依地勢而建,所以具有外形保守,形制簡單,實用性強的特點。

1.2 宗祠的朝向

齊魯文化下的宗祠建筑遵循嚴格的禮制觀念,宗祠更是講究房屋的朝向,建筑以南面為尊,坐北朝南,沿中軸線形成前(前堂)-中(享堂)-后(寢堂)的合院式建筑格局。但是宗祠的朝向并不是一成不變的,它會依據地形地勢和氣候條件等外界因素的干擾而進行改變,宗祠的朝向往往與人與自然的相互選擇密不可分。

2宗祠的建筑布局

“祠堂無論規模大小,等級程度,都是需要各種建筑元素組合而成的。祠堂的建筑元素,大致由祠堂、照壁、牌坊、襯祠等構成,這些建筑元素構成在一起形成一座祠堂[2]。”山東宗祠的建筑布局深受齊魯文化的影響,而齊魯文化中影響最為深刻的莫過于儒家思想。儒家思想中“禮”文化的序列等級、方正均衡、天人合一在山東宗祠建筑中均有所體現。

2.1 序列等級

《禮記·王制》中有所記載:周天子為七廟,諸侯為五廟,大夫為三廟,士為一廟,庶人祭于寢[3]。深刻的反映出中國古代由于儒家思想中“禮”的束縛,對于宗祠的營建有著嚴格的等級限定,不同階級之下的官吏,其建設家廟的數量均有所不同。

山東宗祠的在遵循嚴格的建筑等級之外,還按照一定的建筑序列,沿中軸線前堂-享堂-寢堂的建筑元素進行排布,形成了入口空間--引導空間--高潮空間--結尾空間的功能空間[4]。

入口空間:祠堂的入口空間是祠堂建筑空間的起點,是祠堂與外部空間的分界線,因此入口空間的處理也就顯得尤為重要,在山東地區,展現一個家族的威望和實力往往人們會通過設置旗桿、照壁、牌坊和“凹入式”的處理手法。例如泰安市的寧陽顏子廟采用照壁來引導人流,而棗莊市褚氏祠堂(圖3)采用“凹入式”加強宗祠入口空間的引導。山東地區的宗祠多為傳統合院式建筑,但與傳統合院中大門所處的位置有所不同。傳統合院式建筑的大門位于建筑的東南隅,而宗祠的大門位于建筑的主軸線上。

引導空間:作為第二個空間序列,引導空間是一個過渡空間,它是前堂和享堂圍合形成的空間,具有引導人們進入空間,并為接下來的祭祀活動做好準備的功能。例如菏澤田氏祠堂(圖4),二進院落,由前堂、享堂和左右兩側廂房圍合成的院落空間,積極引導人們進入祭祀空間。享堂作為處理日常事務的場所,人員流動較為密集,建筑形式最為開闊。在山東宗祠中,享堂的建筑形制分為兩種:完全封閉的圍合空間和開敞式的空間。開敞式空間只有屋頂和柱子的存在,它將自身與引導空間和高潮空間相互滲透,融為一體,延長了人們的祭祀活動視線,增強了莊嚴肅穆的氛圍。

高潮空間:隨著空間序列的引入,通過過渡空間到達建筑的最高潮——高潮空間,這是整個宗祠的設計核心,人們在這里完成祭祀儀式,開展各類宗族活動和處理宗族事務。例如棗莊王氏祠堂(圖5),二進院落,高潮空間是前面的享堂和后面舉辦祭祀活動的寢堂以及寢堂兩側的附屬用房(耳房)形成的空間。寢堂位于整座建筑群的中心地帶,是宗祠建筑群中體量最大、形制最高的建筑,寢堂主要通過規格尺寸和空間高度來彰顯核心地位。齊魯文化對于寢堂的建筑形制的影響頗深,根據儒家思想中“尊者居中”的觀念,寢堂居中,增強了建筑空間的倫理秩序。

結尾空間:結尾空間是高潮空間走向外界環境的過渡,宗祠的結尾空間狹小局促,它起到對建筑群進行收尾的作用,使人的觀感從高潮恢復到平靜,讓人深思,發人深省。

2.2 方正均衡

中國傳統建筑多以縱軸為中心,在平面布置上采取左右對稱的建筑格局,給人一種和諧有序的建筑觀感。同樣,山東地區的宗祠作為中國傳統建筑,也以中軸線作為空間組織脈絡,左右對稱、前后呼應,各個建筑元素呈現方正、平整、對稱的形式。例如章丘邢家祠堂,嚴格遵循左右對稱的建筑格局,沿南北軸線形成前堂—中堂—享堂的布局形式,輔助用房也是以南北軸線對稱的形式布置于建筑群的兩側,突出了齊魯文化中方正均衡的觀念。

2.3 天人合一

在儒家來看,天人合一乃是一種自然的,但不自覺的合一,它強調人與自然地和諧相處。山東地區的宗祠利用內部和外部環境的營造,注重與環境的和諧共生,以此來獲得祖先的保佑,實現族里的長治久安和繁榮昌盛。

外部環境的營造:外部環境較為簡單,通常通過種植花草樹木,形成聚集性的開敞性的廣場空間,滿足大型聚會的需求。注重與內部環境協調一致,相互呼應,融為一體。在大門兩側設置泮池,暗含鼓勵家族學子跳躍龍門的殷殷之情。

內部環境的營造:內部環境的營造表現在建筑形制、裝飾藝術以及景觀設計上,楹聯、堂號、碑刻等的裝飾藝術都能深刻的反應山東地區的人文特征和建筑規制。花草樹木的種植在宗祠建筑中不僅能夠調節微氣候,還取其寓意,借以表達對宗族的美好祝愿和期盼。

3結束語

本文主要論述了齊魯文化影響下的宗祠建筑布局,從宗祠的選址和朝向以及齊魯文化中“禮”的序列等級、方正均衡、天人合一的思想中來論述宗祠的建筑布局,將齊魯文化與宗祠的建筑布局進行系統的研究,為挖掘不同地區的建筑文化特征貢獻一份力量。

參考文獻

[1] 盧軒菲.東陽市蔡宅村蔡氏宗祠建筑研究[D].杭州:浙江理工大學,2016.

[2] 趙萍萍.齊魯文化背景下宗祠建筑形制及裝飾研究[D].西安:西安建筑科技大學,2018.

[3] 林鵠.宗法、喪服與廟制儒家早期經典與宋儒的宗族理論[J].社會,2015,35(1):49-73.

[4] 孫雯雯.齊魯地區傳統家廟建筑藝術的傳承與發展研究[D].濟南:山東建筑大學,2019.

作者簡介

張新琪(1992-),女,籍貫山東;畢業院校:北京工業大學,專業:建筑學,學歷:碩士,研究方向:建筑學。