紫外輻射消毒中UVC輻射照度的測量與溯源

代彩紅,王彥飛,吳志峰,李 玲,賀書芳

(中國計量科學研究院 光學與激光計量科學研究所,北京 100029)

引言

《新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第六版)》中指出,新型冠狀病毒對紫外線和熱敏感,56 ℃ 30 min、乙醚、75% 乙醇、含氯消毒劑、過氧乙酸和氯仿等脂溶劑均可有效滅活病毒[1]。冠狀病毒種類繁多,不同種類冠狀病毒的致病力和臨床表現也不盡相同。新型冠狀病毒COVID-19是目前已知的可感染人的第7種冠狀病毒,通過核酸(RNA)進行復制。紫外殺菌消毒的過程主要作用于病毒的RNA,破壞病毒的蛋白質層,進而影響其存活及復制能力。相對于高溫、藥液消毒方式,紫外輻射具有高效、廣譜、徹底、無抗藥和無二次污染等優勢,適合對室內空氣、物體表面和水及其他液體進行消毒,被廣泛應用于醫院、學校、餐廳、防疫隔離觀察區、家庭等人員聚集場。缺點是當紫外輻射劑量(輻射能量/曝輻射量,是輻射照度和照射時間的乘積)不足時不能有效殺滅病原體,導致消毒無效,不當使用還會對眼睛和皮膚造成傷害。另外紫外輻射只能作用于物體表面,不能對物體內部進行消毒。

可殺滅病毒的紫外輻射劑量與以下因素有關:紫外輻射照度、照射時間、溫度和濕度等環境條件、病毒與體外的附著體及紫外輻射穿透性。本文介紹紫外輻射的波長劃分、紫外消毒的原理、紫外輻射劑量、紫外消毒燈和紫外輻射照度計的使用方法、紫外輻射照度的準確測量與溯源。正確使用紫外消毒燈和紫外輻射照度計,合理控制紫外輻射劑量尤其重要,是確保有效滅活冠狀病毒的關鍵環節。

1 紫外輻射的波長劃分與消毒原理

紫外輻射(ultraviolet,UV)是指波長在100~400 nm的光輻射,其中波長范圍在315~400 nm的紫外輻射稱為UVA、波長范圍在280~315 nm的紫外輻射稱為UVB、波長范圍在100~280 nm的紫外輻射稱為UVC。不同波長的紫外輻射用途不同,用于消毒的是UVC波段的紫外輻射。由于100~200 nm的紫外輻射屬于真空紫外范疇,在空氣中不能傳播,因此我們常定義空氣中UVC的波長范圍為200~280 nm。

研究表明,UVC紫外輻射作用于微生物(細菌、病毒、芽孢等病原體),破壞微生物機體細胞中的DNA(脫氧核糖核酸)或RNA(核糖核酸)的分子結構,引起DNA鏈斷裂、核酸和蛋白的交聯破裂,造成生長性細胞死亡和再生性細胞死亡,從而達到消毒殺菌的目的[2]。

UVC紫外輻射屬于廣譜殺菌類,能殺死一切微生物,包括細菌、結核病、病毒、芽孢和真菌。紫外輻射對病毒的殺滅作用已得到驗證,不同的消殺對象需要的紫外輻射劑量并不相同。

2 紫外消毒的劑量

紫外消毒的效果與病毒類型、消殺環境(水體或空氣、溫濕度、流量和體積等)以及輻射劑量(能量)等有關。其中輻射劑量是輻射照度與照射時間的乘積。

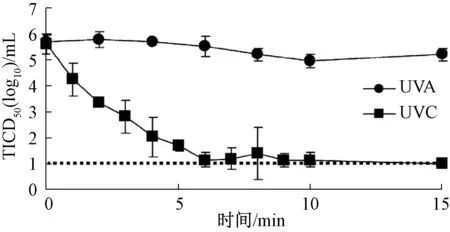

截至2020年2月底,還未檢索到有關新型冠狀病毒COVID-19的紫外致死劑量的表述或實驗數據。關于SARS病毒的紫外輻射劑量研究成果如下:2004年Darnell等[2]將UVC光源放置在距離培養液3 cm處,輻射照度為4016 μW/cm2,照射6 min可高效殺滅SARS-CoV病毒,病毒滅活與照射時間的關系見圖1。照射6 min后病毒減少400倍,殺滅率99.99%以上。再持續照射4 min,病毒滅活的數量沒有明顯增加。15 min照射時間已達到病毒滅活的檢測限。從圖1可以看到,殺滅率LOG值與累積照射能量(劑量)呈正相關關系,并且在LOG低于4前呈線性關系。在105.8 /mL病毒濃度下,99.99%殺滅率所需紫外輻射劑量為1446 mJ/cm2。針對UVA光源的滅菌作用,Darnell等[2]采用輻射照度為4016 μW/cm2,持續照射15 min,發現UVA輻射雖然可以結合光觸媒產生活性氧而破壞病毒的RNA鏈,但對滅活SARS-CoV病毒幾乎沒有效果。2003年董小平團隊的研究[3]指出,在距離UVC紫外燈80 cm處、輻射照度大于90 μW/cm2,60 min照射可有效殺滅病毒,對應總的紫外照射劑量為324 mJ/cm2。

圖1 UVC和UVA紫外線照射SARS-CoV冠狀病毒存活量與照射時間關系[2]Fig.1 Effect of UVC and UVA radiation on the infectivity of SARS-CoV

關于有效滅活SARS-CoV所需的UVC輻射劑量,文獻[2,3]中得出了不同的結果。采用不同的輻射照度(4016 μW/cm2,90 μW/cm2),照射不同的時間(6 min,60 min),對應的UVC輻射劑量分別為1446 mJ/cm2和324 mJ/cm2,差異4.5倍。

可見,對于不同的紫外輻照水平,UVC消毒所需的紫外輻射劑量存在較大差異。紫外輻射劑量與紫外輻射照度水平密切相關。因此UVC滅菌效果不僅需考慮紫外輻射劑量,還應關注紫外輻射照度的強弱。對紫外輻射照度和紫外輻射劑量進行精準計量是紫外消毒的重要前提。建議盡快開展紫外輻射照度水平與新型冠狀病毒COVID-19紫外消毒效果的定量化研究。

3 紫外消毒(殺菌)燈及其使用方法

紫外消毒燈是實現紫外消毒的重要器具。根據GB/T 19258—2012《紫外線殺菌燈》[4]的定義,紫外殺菌(消毒)燈是一種采用石英玻璃或其他透紫玻璃的低氣壓汞蒸氣放電燈,放電產生以峰值波長253.7 nm為主的紫外輻射。COVID-19沒有細胞核,其一旦進入人體,就會劫持我們健康的細胞以獲得復制病毒的能力,而紫外輻射可以有效破壞其分子結構,阻止其復制并達到最終滅殺的效果。另外UVC LED也是消毒領域的發展趨勢,目前已有一些產品應用于自來水凈化處理中。

常用的紫外消毒燈有兩種,一種是無臭氧型,一種是臭氧型。無臭氧型消毒燈主要發出253.7 nm紫外線,通過輻射損傷和破壞核酸的功能使微生物致死。臭氧型消毒燈不僅能透過常用的253.7 nm波長的紫外線,還能透過更短的波長185 nm。空氣中的氧氣分子吸收185 nm波長的紫外線后會產生臭氧,臭氧具有強氧化作用,能夠有效殺滅病毒。臭氧的彌散性恰好可以彌補由于紫外輻射只沿直線傳播、消毒有死角的缺點。但是臭氧對人的呼吸系統有較強刺激。紫外消毒的效果與UVC紫外燈的輻照強弱和照射時間有關。在一定距離下紫外燈的輻射照度是非常重要的一個參數,直接決定消毒的有效性。

使用紫外消毒燈時,應注意以下事項:

1)對皮膚和眼睛做好有效防護。紫外殺菌燈管開啟時,建議人員離開現場。UVC波段的紫外輻射對人的皮膚和眼睛有較大的傷害,可引起皮膚紅腫、誘發皮膚腫瘤、引起視網膜、角膜灼傷等。注意不用肉眼直視發亮的燈管,避免灼傷。

2)紫外消毒燈在電壓220V、相對濕度為60%、溫度為20 ℃時,輻射253.7 nm波長的紫外輻射照度應不低于70 μW/cm2。定期監測紫外燈的輻射照度,當輻射照度低于要求值以下時,應及時更換燈管[5]。

3)應保持紫外消毒燈表面的清潔,每周用酒精布巾擦拭一次,發現燈管表面有灰塵、油污時,應及時擦拭。

4)室內空氣消毒:采用懸吊式或移動式直接照射消毒,殺滅可能附著于空氣懸濁物和物體表面的病原體。在選購紫外消毒燈時,應根據燈的功率和空間面積計算所需的燈管數量。依據WS/T 367—2012《醫療機構消毒技術規范》[5],紫外消毒燈燈管吊裝高度距地面1.8~2.2 m,安裝紫外線消毒燈的數量為平均≥1.5 W/m3,照射時間≥30 min。即每立方米空間需要功率為1.5 W的紫外消毒燈,空間內需要燈管數量為:房屋面積×房屋高度×1.5÷30(按購買的功率為30 W的燈管計算),結果按四舍五入處理。室內應保持清潔干燥,減少塵埃和水霧,當溫度低于20 ℃或高于40 ℃,相對濕度大于60%時應適當延長照射時間。

5)物品表面消毒:紫外消毒燈只能消毒物品的表面,不能作用于物體內部,可將物品攤開或掛起擴大照射面,使物品表面充分暴露于紫外輻射,不應有遮擋。應確保被照射面的紫外輻射劑量達標。滅活不同種類病毒所需紫外輻射劑量不同,為確保紫外輻射劑量達標,應使用經計量部門校準后的紫外輻射照度計實時監測紫外燈的輻射照度輸出。不建議將紫外消毒燈送到計量部門檢測,因為紫外燈的輻射照度與使用距離有關,其輻射輸出還會隨使用時間而衰減,無法實時獲得消毒面的紫外輻射照度值。

6)在采用紫外消毒燈殺滅被有機物保護的微生物及空氣中的懸浮粒子較多時,應加大輻射劑量。

7)隨著紫外消毒燈使用時間的增加,它的輸出紫外輻射照度會持續下降。為確保理想的消毒效果,需定期監測紫外燈的輻射照度輸出。紫外輻射照度計是用來定量測量紫外輻射照度的儀器,經過有效溯源,可以用來監測紫外燈的輻射照度。

8)消毒結束后需開窗通風30 min。使用臭氧型紫外燈應注意防護。超標的臭氧強烈刺激人的呼吸道,造成咽喉腫痛,引發支氣管炎等呼吸病,還可以造成神經中毒,頭暈頭痛,視力下降、記憶力衰退。破壞人體的免疫機能,誘發淋巴細胞染色體病變。

9)注意有些材料如塑料、橡膠制品不適合紫外消毒,在紫外輻照下易發生老化。

4 紫外輻射照度計及其使用方法

一般采用紫外輻射照度計監測紫外消毒燈的輻射照度,這是確保消殺效果的有效手段。紫外輻射照度計主要由探測器、放大電路和顯示儀表組成。其中探測器一般由光電探測器件、濾光器(帶通玻璃或干涉濾光器)和漫射器組成。圖2是紫外輻射照度計探測器的通用組成結構示意圖[6]。

圖2 紫外探測器的通用組成結構示意圖Fig.2 Illustration of general structure of UV detectors

正確選擇和使用紫外輻射照度計進行測量非常重要,否則會產生不同程度的測量誤差,導致消毒無效。使用紫外輻射照度計進行測量時建議佩戴防護眼鏡、防護手套和防護服,避免紫外輻射直接照射到皮膚和眼睛,造成不必要的傷害。

1)波長范圍的選擇。按照波段對紫外輻射照度計進行劃分,一般分為UV-A紫外輻射照度計、UV-B紫外輻射照度計、UV-C紫外輻射照度計。用于殺菌消毒目的應選擇UVC波段的紫外輻射照度計。根據JJG 879—2015 《紫外輻射照度計檢定規程》[6],目前市面上的商業紫外輻射照度計主要由窄波段和寬波段兩種。寬波段UV-C:200~280 nm峰值波長λp=254 nm±5 nm。窄波段UV-254:峰值波長λp=254 nm±2 nm,峰值半高寬度Δλ≤10 nm。經過計量部門檢定校準,這兩種儀器都可以用于監測殺菌燈的紫外輻射輸出。

2)定期校準。應依據JJG 879—2015 《紫外輻射照度計檢定規程》進行測量和校準。受限于當前濾光片、探測器等光學元器件的制作工藝水平,紫外輻射照度計的長期穩定性普遍性能不佳。受使用環境、使用頻率、強光老化、溫濕度、使用和保存方法等因素的影響,儀器的量值很容易發生漂移,導致測量時產生誤差。

為確保測量結果的準確可靠,需要將儀器定期送到計量部門進行校準。一般性應用建議校準周期為一年,特殊或高準確度應用建議適當縮短校準間隔。使用時應仔細閱讀計量部門出具的校準證書,根據儀器的示值誤差或修正因子對測量結果進行修正。

3)正確測量方法。測量時,在被消毒物體表面處放置探測器,使探測器的接收面與物體表面平齊。在消毒面上均勻地選擇幾點進行測量,確保每個點的輻射照度均達標。探測器距離燈管太近測量容易導致數值偏低,這是因為探測器具有一定的余弦誤差,對于來自燈管兩端的大角度輻射不能很好地接收。近距離準確測量需要設計特殊的余弦性能好的探測器或進行數學修正。

4)保持探測器表面清潔。使用時建議佩戴干凈柔軟的手套,保護探測器的表面,避免手上的油污污染探測器的接收面,影響探測器的輻射照度響應度,造成測量結果的偏差。不用時應蓋上保護蓋,防止灰塵污染。

5)強紫外輻照易導致探測器老化。探測器的組成材料如漫射器、濾光片和探測元器件在強紫外光源的長期輻照下,很容易發生老化現象,導致靈敏度降低,影響儀器的量值穩定性。因此應避免探測器長期暴露在強紫外輻照下,不測量時阻斷光照。在強紫外輻照下工作的紫外輻射照度計應縮短定標間隔。

6)儀器的存放。探測器是紫外輻射照度計的核心光學器件,其穩定性對測量非常關鍵。應注意探測器的保存,不用時應放置在干燥器皿或恒溫的干燥箱中,避免潮濕的環境對濾光片的影響。

目前窄帶紫外輻射照度計使用的是UVC干涉濾光片,干涉濾光片受環境溫度和濕度的影響較大,峰值波長發生漂移,這也是儀器量值發生較大改變的主要原因。

寬帶濾光片受濕度影響較大,在潮濕的環境中很容易發霉,造成量值的較大漂移。在2004年APMP組織的“探測器照度響應度”國際比對中,主導實驗室沒有考慮濕度的影響,在長達兩年的測量和運輸中,UVA濾光片出現嚴重的發霉現象,后期進行了額外的補充實驗。

5 紫外輻射照度量值溯源和國際比對

紫外輻射照度計應定期到計量機構進行量值溯源,確保測量結果的準確可靠。國內紫外輻射照度、能量量值均溯源至我國的紫外輻射照度工作基準裝置,其量值通過光譜比較測量法最終溯源至紫外波段的光譜輻射照度國家基準裝置。

我國的光譜輻射照度國家基準定期參加國際計量局BIPM組織的關鍵性量值比對和亞太計量組織APMP組織的區域性比對,確保量值的國際等效性。1990年、2004年、2018年,NIM分別代表我國參加了BIPM組織的光譜輻射照度國際關鍵性比對[7-10],2015年NIM組織了與俄羅斯光學與物理研究院VNIIOFI的光譜輻射照度雙邊比對[11]。在250~400 nm紫外波段,NIM量值與國際參考值之間的平均相對偏差為0.28%,在UVC波段與國際參考值的相對偏差為0.62%。2005年NIM參加了國際上首次與紫外輻射照度相關的“UVA探測器的照度響應度國際比對APMP-PR.S1”[12]。比對結果表明,我國的UVA和UV365波段紫外輻射照度量值與國際參考值的相對偏差分別為-0.57%和-0.53%,與國際參考值最為接近。

紫外波段的光譜輻射照度和紫外輻射照度國際比對保障了我國紫外輻射照度量值的國際等效性。通過紫外輻射照度計量標準裝置和完善的量傳體系,確保國內量值的準確一致。

6 結論

紫外消毒燈可有效滅活新型冠狀病毒,紫外消毒的效果由病毒接受到的UVC紫外輻射照度和照射時間決定。其中紫外輻射照度的準確測量是有效滅活病毒的關鍵。本文介紹了紫外消毒燈、紫外輻射照度計的使用方法,以及紫外消毒中的紫外輻射照度的計量與溯源。紫外輻射照度計量為紫外消毒殺菌應用提供準確可靠的量值溯源標準,為防控疫情提供計量支撐。

研究表明:對于不同的紫外輻照水平,UVC消毒所需的紫外輻射劑量存在較大差異。因此紫外消毒時不能只考慮紫外輻射劑量這一綜合參數,還應關注紫外輻射照度的強弱。針對新型冠狀病毒COVID-19,建議盡快開展不同紫外輻射照度水平對滅活病毒效果的定量研究。