需求引領 精細化智能化創新發展

——我國智慧氣象在農業方面的應用

鄭昌玲,侯英雨

(國家氣象中心,北京 100081)

我國作為一個農業大國,農業生產受到天氣條件的極大影響,在全球氣候變暖的背景下,我國各類極端天氣氣候事件發生頻率明顯加大,農業生產遭受氣象災害的風險日益增加;因此,圍繞氣象開展為農服務,在長期的農業防災減災、農業生產活動等服務中發揮著重要作用,為國家和各級政府制定農業戰略、農業結構調整、布局優化、農業生產管理、農業防災減災、應對氣候變化和合理利用農業氣候資源等提供科學依據。

農業氣象服務是專業氣象服務領域中歷史較長的業務之一。20世紀50年代中期到60年代初是農業氣象業務發展的初級階段,監測站網、觀測技術方法、農業氣象情報服務等基礎業務全面起步;20世紀80年代至今,形成了完善的業務體系,先后發布《全國農業氣象旬月報》和開展國內主要作物產量預報業務,建立了比較系統的國家級和省級、部分地市級農業氣象服務業務體系[1-2]。經過60多年的發展,農業氣象業務已成為全國氣象部門業務規模最大、業務技術最成熟、業務體系最規范的專業氣象服務體系。

隨著我國現代化氣象事業的蓬勃發展,在智能氣象觀測、準確氣象預報、開放氣象服務的智慧氣象發展的基礎上,氣象為農服務向著精細化、專業化、多元化發展;在2020年春季疫情期間,氣象為農服務充分利用自動化、云端等新的監測手段和新媒體平臺,為穩定農業生產和農業防災減災提供保障。

氣象災害對農業生產的影響及氣象服務在農業中的重要性

氣象災害的危害

氣象災害是造成我國農作物產量波動的重要因素之一。我國地域遼闊,地勢西高東低,地形復雜,氣候多樣,受冬、夏季風影響,地區水熱資源時空分布既有長期趨勢變動,又有不同周期的波動變化,常常出現干旱、洪澇、低溫冷凍害、熱害、大風冰雹等氣象災害。由于農業生產大多為露天生產,受氣象條件影響很大,我國農業受災損失60%以上由氣象災害所致;我國農業氣象災害具有多災并發、突發性強、持續時間長和危害重的特點,其中水災和旱災是對農業生產破壞最為劇烈的氣象災害。隨著氣候變化,農業氣象災害呈現一定的新的發展態勢和特征,農作物受災、成災和絕收面積逐漸增加;區域性和階段性干旱頻發,影響嚴重,危害性大,其中以華北地區干旱程度和范圍增加趨勢最為顯著,且南方和東部多雨區旱情也在加重;氣候變暖,極端高溫事件呈明顯增加趨勢,高溫熱害脅迫加強,限制水稻產量提高,而低溫冷害、霜凍日呈明顯減少趨勢,但危害程度反而有所加重,農業損失加劇[3-6]。

近5年(2015—2019年),我國氣象災害頻發,對農作物、蔬菜等生產造成嚴重影響。對農業生產造成影響的主要氣象災害有干旱、暴雨洪澇、陰雨寡照、高溫熱害、臺風、低溫霜凍害、雪災、風雹、干熱風等。近5年雖然未出現持續性連片干旱,但內蒙古東部、東北地區西部和南部的部分地區春旱和夏旱重復發生,2015年6月下旬至7月中旬吉林、遼寧平均降水量比常年同期減少65.6%,夏伏旱導致糧食作物和蔬菜等產量下降;2019年7月下旬至11月中旬長江中下游大部地區降水量為1961年以來歷史同期最少,露地蔬菜和經濟林果受干旱影響較重。近5年汛期暴雨過程多,突發性和極端性強,是近年來對農業生產造成損失最為嚴重的氣象災害,2016年洪澇災害僅次于1998年。夏季高溫熱害影響突出,2016年盛夏高溫熱害對江淮江漢影響重,2018年北方5省7月下旬至8月上旬最高氣溫、高溫日數為1981年以來同期極值年,糧食作物、蔬菜及瓜果等產量受到明顯影響。近年低溫凍害特別是春季晚霜凍危害明顯,其中2016年冬季凍害影響最重,2015年、2017年、2018年春季均出現較強寒潮天氣,蔬菜、經濟林果受災程度重于大宗農作物,伴隨的大風、強降雪災害造成溫室、設施大棚受損垮塌,蔬菜等遭受凍害。臺風帶來的大風和暴雨等使農作物、露地蔬菜和設施農業等遭受嚴重損失,例如2018年第18號臺風“溫比亞”導致滬、蘇、皖、魯、豫等地部分地區遭受嚴重洪澇災害,造成農田被淹、設施大棚倒塌受損、棚內作物倒伏,有“蔬菜之鄉”美譽的山東省壽光市設施蔬菜生產受災嚴重,導致市場菜價上漲;2019年第9號臺風“利奇馬”帶來的強風暴雨造成東部沿海共9省(直轄市)農業受災面積約114萬hm2,設施農業生產受災較重。另外,全國風雹災害頻發、點多面廣,局部受災重,其中2016年、2018年為偏重年份,設施農業生產、經濟作物和水果受到較大影響。

氣象為農服務的重要性

氣象為農服務對保障國家農業生產具有重大意義。農業是對環境氣象條件最為敏感和依賴性最強的產業之一,我國農業生產尚未擺脫“靠天吃飯”局面,天氣氣候條件是導致作物產量波動的重要影響因素,氣象條件的匹配適宜與否、氣象災害的輕重,在很大程度上決定了農產品收成豐欠、品質優劣和成本高低。農業生產過程與天氣氣候條件密切相關,開展作物長勢監測、發育期預報、農用天氣預報、作物產量動態預報等氣象保障服務,可以為農業生產全過程提供科學管理技術支撐,及時讓農民獲得各種農業氣象信息與科普知識,使其能夠在農作物生產過程中順應天氣氣候條件進行趨利避害的科學管理。在對作物的氣候資源持續利用進行分析評估的基礎上進行精細化農業氣象區劃,篩選出不同氣候生產潛力優勢區,保障農業生產基地的建設、農作物結構調整、品質布局等農業生產充分利用氣候資源。通過開展作物新品種引進的氣候可行性論證,為作物合理布局和新品種的引種、推廣等提供科學支持[1]。

氣象為農服務現狀

黨的十八大以來,氣象部門通過農村氣象災害防御體系和農業氣象服務體系建設,在支撐農業生產、保障農民增收和助力農村發展等方面都起到了顯著作用,取得了突出成效。

◎ 農村氣象災害防御體系基本建立,防災減災能力明顯增強

全國農村建成5.7萬個區域自動氣象站,鄉鎮覆蓋率達95.9%。建立了精細到鄉鎮的氣象預報和災害性天氣短時臨近預警業務,1 880個縣與國土部門聯合發布地質災害氣象預警;建成了7.8萬個氣象信息站,覆蓋93.6%的鄉鎮;15.3萬塊電子顯示屏,覆蓋82.6%的鄉鎮;43.4萬套高音喇叭,覆蓋70.2%的行政村;建立覆蓋我國近海海域的8個海洋氣象廣播電臺。農村氣象防災減災組織體系基本建立,2 167個縣成立氣象防災減災或氣象為農服務機構,全國氣象信息員達70.8萬名,縣、鄉、村三級氣象防災減災組織管理體系基本形成。2 018個縣出臺了氣象災害防御規劃,2 712個縣、2.8萬個鄉鎮制定了氣象災害應急專項預案,橫向到邊、縱向到底的基層氣象災害應急預案體系基本形成。

◎ 農業氣象服務業務體系日趨健全,服務水平穩步提高

國內外作物長勢監測及產量預報產品分別拓展到18種和14種,覆蓋國外15個主要國家。氣象服務逐步融入“三區三園”建設,累計建成農業氣象示范田1 858塊,示范面積達8.4萬hm2。與農業農村部聯合開展的“直通式”服務和氣象信息進村入戶覆蓋全國近100萬新型農業經營主體,智慧農業氣象服務惠及37.6萬注冊用戶。形成國、省、市、縣四級業務和延伸到鄉的五級服務格局;與農業農村部聯合創建包括設施農業在內的10個特色農業氣象中心,逐步建立特色農業氣象服務網絡,助力特色農業產業發展。

◎ 基層氣象為農服務多樣化發展

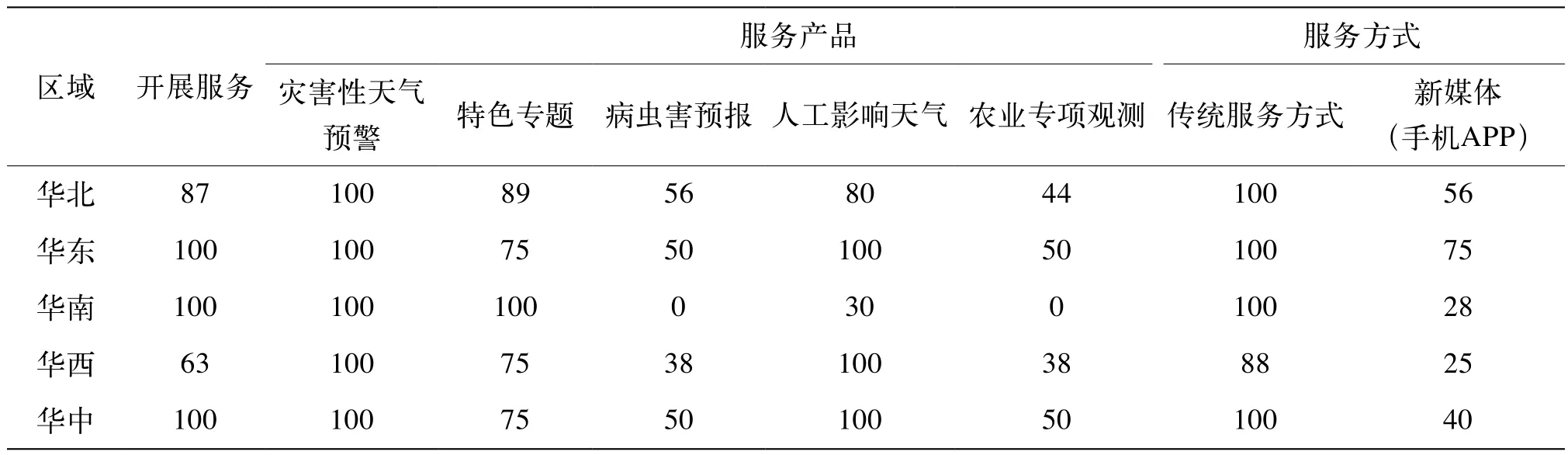

氣象為農服務已成為基層氣象部門基本業務之一,服務對象從為各級黨政領導決策服務轉向兼顧為企業、種植戶和農民群眾服務。2017年通過對全國25個省83個縣的基層氣象局長的問卷調查結果顯示(表1),農業服務手段逐漸從傳統的電話、傳真和郵件向網站、手機短信、新媒體應用等方式轉變;氣象服務內容從過去日常氣象觀測和天氣預測預報預警服務延伸至農業農村氣象防災減災、人工影響天氣服務、農業氣象情報、作物生長及農業氣象產量預報、農業氣候資源分析及區劃、森林防火服務和專項農業氣象觀測等公益性氣象服務[7]。

表1 基層氣象部門農業氣象服務開展情況調查 %

智慧氣象服務農業生產

現代農業氣象服務技術和業務發展

現代農業氣象業務是指適應現代農業生產需求,依托規范的農業氣象觀測、農業氣象試驗和先進農業氣象業務技術及其業務平臺,為現代農業的合理布局、防災減災、應對氣候變化及國家糧食安全保障提供有效的氣象科技支撐和保障服務[8]。隨著現代農業對氣象服務需求的增加,農業氣象業務領域從最初的農業氣象監測評價和國內作物產量預報逐步擴展到農業氣象監測評價、農業氣象預報、農業氣象災害和農林病蟲害監測預報、設施/特色農業氣象保障服務、國內外作物產量動態預報、重要農事活動氣象監測預報、農業氣候區劃、生態氣象監測評估等業務領域,總體上,農業氣象業務基本實現了從點到面、從單一指標到綜合指標、從定性到定量、從宏觀到精細的快速發展[9]。

◎ 多指標、多模型、多數據集成的農業氣象業務技術體系

農業氣象業務技術是指在實時業務環境中能夠穩定運行并可應用于業務服務的指標、模型、方法及其平臺的總稱。農業氣象監測評價技術及客觀產品是開展農業氣象業務服務的基礎支撐,包括光、溫、水等農業氣象基本要素不同空間尺度和時間尺度的分析,不同深度土壤相對濕度的逐日5 km×5 km格點空間分布圖、實況圖和對比圖,各農作物日、周、月、年不同尺度和站點、格點、區域不同空間尺度的氣候適宜度定量評價客觀產品,基于地面觀測、衛星遙感監測、作物生長模擬模型的不同尺度的農作物長勢評價。農作物產量預報包括國內大宗作物、特色經濟作物以及國外重點產糧區作物產量預報,預報時間尺度為年景展望、趨勢預報、定量預報到逐月趨勢/定量動態,技術手段分為數理統計預報、作物生長模型模擬、遙感模型估算以及集成預報方法。農業氣象災害監測評估包括指標判斷、數理統計、遙感監測和田間實地調查等方法,隨著格點化天氣要素預報業務技術的發展,實現了我國主要農業氣象災害格點化業務產品逐日自動生成。國家級農林病蟲害氣象服務中,以病蟲害發生流行氣象等級預報為主,分析與預測未來一定時間段的氣象條件對病蟲害發生流行適宜程度。農用天氣預報服務包括主要農事活動天氣預報、災害性農業高影響天氣預報、農作物關鍵生長期天氣預報,關鍵技術主要包括農業氣象指標及天氣對農業影響評價方法。國家級和省級農業氣象業務平臺為C/S架構現代農業氣象業務綜合平臺,包括8個專業技術子系統和2個通用子系統,共60余個模塊、2 000余個功能點,實現了從數據入庫、模型運算處理、產品制作和發布的業務一體化應用[9]。

◎ 特色農業氣象服務業務得到發展

特色氣象中心主要服務特色農業生產,發展了相應的農業氣象監測預警評估技術。山東、河北、北京、天津、陜西、山西、江蘇等省(市)研究了包括大風、冰雹、暴雨、寡照、低溫、高溫等設施農業氣象災害指標、災害風險評估模型,針對設施農業生產開發了基于互聯網數據挖掘和專家知識決策技術的氣象災害監測預警及智能決策推送服務系統,對主要設施農業氣象災害進行早期預警提醒[10-11]。

◎ 現代農業氣象業務服務產品種類明顯增多

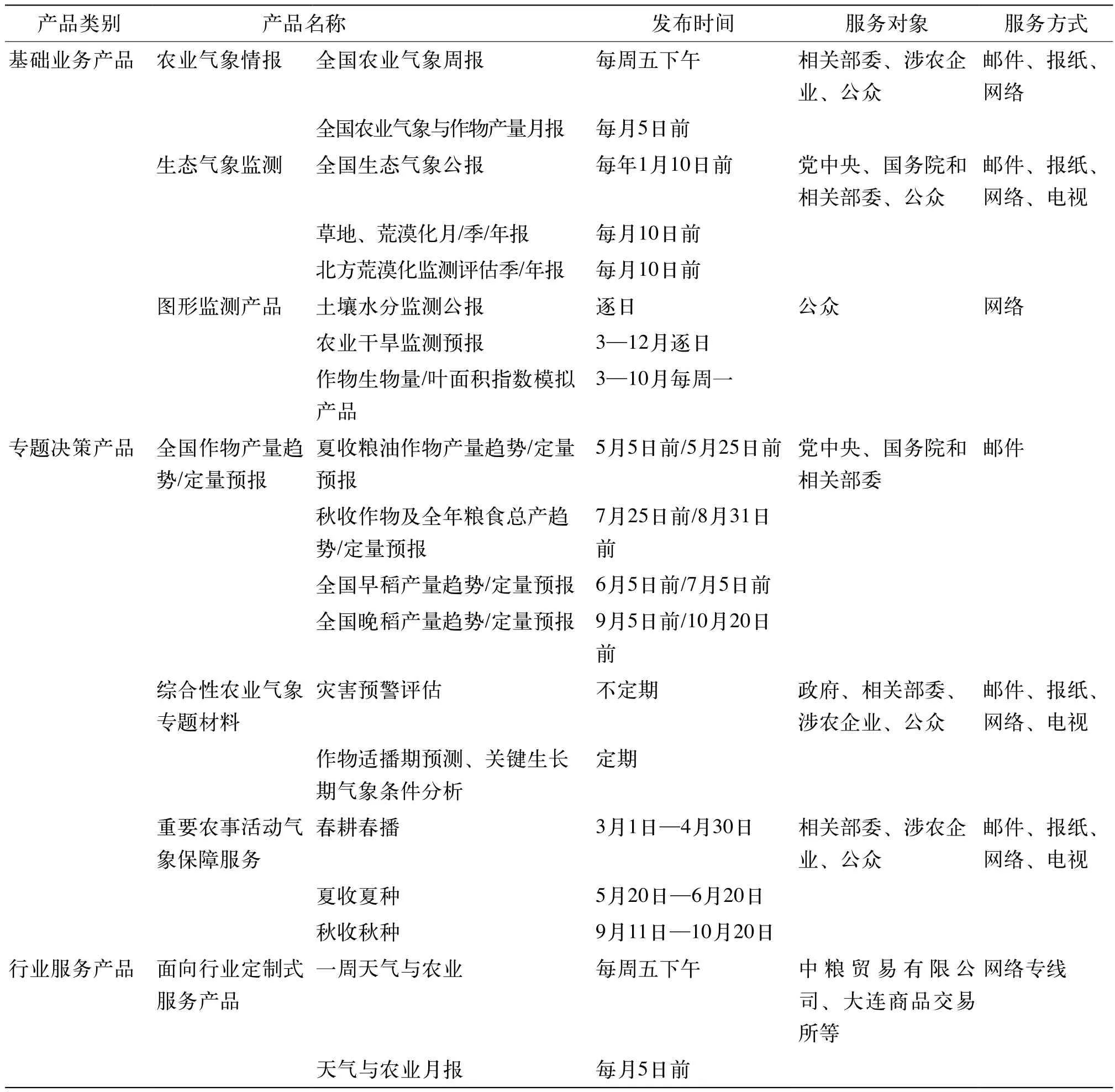

隨著現代農業氣象業務的不斷發展,國家級農業氣象業務產品由單一的農業氣象旬報系列化為旬、月、季、年報,逐步發展到包括基礎業務產品、專題決策產品、行業服務產品3大類共10余種定常的業務服務產品(表2)。各特色服務中心或各省(自治區、直轄市)開發針對本地特色農業生產的農業氣象服務產品,例如以山東省氣象局牽頭的設施農業氣象服務中心,針對大風、寒凍害、雪災和暴雨洪澇等氣象災害對設施蔬菜、水果造成的影響進行預警、監測和評估,制作發布《設施農業氣象服務》專報,為政府管理部門和經營主體提供服務。

智慧氣象的概念和技術手段

進入21世紀,氣象現代化蓬勃發展,氣象與科技、經濟、社會深度融合,氣象服務成為社會各行各業發展的重要保障之一。為了進一步提升氣象現代化水平和配合國家“智慧城市”建設,2015年,中國氣象局明確提出了“智慧氣象”的戰略發展思路;2020年中央一號文件強調“依托現有資源建設農業農村大數據中心,加快物聯網、大數據、區塊鏈、人工智能、第五代移動通信網絡、智慧氣象等現代信息技術在農業領域的應用”。

表2 國家級農業氣象服務產品體系

智慧氣象的內涵包括“智能的信息獲取、精準的預報預測、開放的氣象服務、精細的科學管理、深度的產業融合、持續的科技創新”6方面,其特征為泛在、共享、協同、融合、安全[12]。信息網絡應用技術、現代氣象觀測技術、現代氣象預報預測技術、公共氣象服務技術共同構成智慧氣象發展的4項核心技術[13]。

◎ 信息網絡應用技術/現代氣象觀測技術

集衛星通信、地面寬帶廣域網和各級局域網為一體的氣象信息網絡系統,為氣象業務提供了常規氣象信息、衛星觀測數據、流媒體廣播資料等。基于北斗通信和4G/5G移動通信,實現了全國氣象站設備組網和實時數據傳輸;建成了地基、空基、天基相結合的綜合觀測系統,實現地面基本氣象要素分鐘級的自動化觀測;建成了EOS/NOAA/FY系列衛星數據接收處理系統,引進無人駕駛遙感監測微型飛機,建成天基觀測系統。

◎ 現代氣象預報預測技術

預報預測是氣象業務的核心技術,現代天氣預報以多種資料融合技術、高分辨率數值預報和集合數值預報產品為基礎,在主客觀預報產品融合基礎上的無縫隙智能網格數字化天氣預報,目前發布包含短時臨近、短期、中期和延伸期天氣預報、災害性天氣預警、臺風與海洋氣象預報、強對流天氣預報、環境氣象預報、水文天氣預報、農業天氣預報、全球天氣預報等多種業務。

◎ 公共氣象服務技術

建立由決策氣象服務、公眾氣象服務和專業氣象服務構成的公共氣象服務體系,建成氣象信息發布平臺,擁有廣播、電視、電話、短信、報紙、電子顯示屏、預警大喇叭、網站、手機APP、微信、微博、400熱線等多種服務方式,實現老百姓隨時隨地看天氣、聽天氣、查天氣;國家氣象中心于2011年3月和2014年3月分別開通中央氣象臺官方微博、微信,開辟了公眾氣象服務的新平臺,截至2019年底,“雙微”平臺共有粉絲200萬,是目前影響力最大的氣象官微之一。

智慧氣象在農業生產中的應用

智慧氣象的發展使氣象為農服務工作更好地適應農業生產精準化、智能化的發展趨勢,基于大數據和“互聯網+”的智慧農業氣象服務得到大力發展,除了傳統的服務方式,針對農機大戶、農民合作社、農機專業化服務組織等新型農業經營主體,發展交互式、訂單式、精細化、個性化的農業氣象服務成為重點發展方向。

◎ 基于“互聯網+”的智慧農業氣象服務快速發展

江西氣象部門研發的“江西微農”,可自動匹配不同地域的農戶與管理者,利用大數據分類管理技術,服務更能精準治愈農戶“痛點”;安徽氣象部門建立了“鋤禾網絡社區”,以農業氣象物聯網技術為支撐,研發了“惠農氣象”APP;福建氣象部門利用物聯網、無線通信和軟件等技術,向農戶提供大棚內外監測信息查詢、氣象預報預警及智能大棚遠程控制等服務。

◎ 疫情期間精準多元化的“云端”智慧氣象為農服務大顯身手

2020年這個特殊的春天,各地氣象部門直面疫情防控與防范化解氣象災害風險的雙重考驗,創新升級智慧氣象為農服務,保障春季農業生產。從南方隴間到北方田野,氣象部門或擴大預警覆蓋面突破“最后一公里”把預警傳遞至農戶手中,或針對特色農產品研發新品天氣指數保險為農戶兜底,或打響人工增雨第一炮增墑抗旱。

2月25日國家氣象中心(中央氣象臺)發布2020年首期《春耕春播氣象服務專報》,全國春耕春播氣象服務提前啟動;4月3日,農業農村部與中國氣象局聯合發布冬小麥赤霉病防治氣象條件預報,通過新聞聯播天氣預報節目傳遞至千家萬戶,并確定在后續每周制作1期《冬小麥赤霉病防治氣象條件預報》。針對2月以來的大風降溫、雨雪等災害性天氣,密切跟蹤,靠前服務,及時針對大宗作物、設施蔬菜等進行災害預警、防御措施建議。河南氣象部門利用作物觀測自動化識別技術和遙感監測,精準監測評估小麥生長情況,為麥田管理分類指導提供支撐;天津氣象部門嘗試使用無人機實時監測小麥苗情;在春耕大幕開啟之前,內蒙古呼倫貝爾氣象局實現基于格點預報的農用天氣預報業務自動化應用,可實現精確到農場的定時定點服務;河北氣象部門和當地媒體開展“氣象助農”行動,土壤墑情、溫度、日照、大風等農業氣象災害監測預警信息通過全媒體平臺及時送達農民手中;山西省氣象部門在果樹示范園區新裝溫室報警儀和煙霧發生器,果園管理人員打開手機就能看到監測數據,一旦發生倒春寒,可實現遠程管理;山東氣象部門開發“糧食安全指揮氣象平臺”,作物生長條件監測評估、農業氣象災害監測預警等氣象服務產品隨需可取;江蘇省氣象局通過農業科技服務“農技耘”云平臺,向全省32萬名用戶持續發出農業生產預警信息,提醒菜農做好防凍保暖、通風除濕、增光防病等工作。

智慧氣象為農服務未來發展方向

隨著我國現代農業的發展,農業防災減災、國家糧食安全保障、農業應對氣候變化、新型農業經營主體、農業保險等諸多方面對農業氣象業務與氣象為農服務提出了新的需求和挑戰。現代氣象為農服務的發展,將以服務全面實施鄉村振興戰略、保障農業農村優先發展、適應農業供給側結構改革的需求為己任,通過建設智慧農業氣象大數據平臺、業務平臺、服務平臺,推進農業氣象業務服務集約化、標準化、規模化、智能化發展。

建設互聯互通、統管共用的全國智慧農業氣象大數據平臺

基于氣象大數據云平臺,建成集氣象實況與預報、農業氣象監測與預報、農業基礎數據、農業農村經濟數據、基礎地理信息等于一體的全國農業氣象大數據平臺,通過大數據分析和挖掘、數據可視化等手段,為智慧農業氣象業務與服務提供數據支撐;同時也為社會組織等提供數據共享服務。

建設精細化、智能型的國家—省級農業氣象業務支撐平臺

開發精細化、智能型的國家級大宗農作物業務平臺、省級大宗農作物/特色農作物業務平臺;針對特色農業服務需求,建設全國特色農業氣象智能業務平臺,為國家級和省、市、縣三級服務提供支撐。

建設一體化、可定制的全國智慧農業氣象服務平臺

基于全國農業氣象大數據平臺、氣象大數據云平臺和“一張網、一張圖”的理念,開發集監測、預報、預警、評估信息于一體的國家—省—市—縣一體化、可定制的全國智慧農業氣象服務平臺,為農業生產經營主體提供更加精細、便捷、直通式、接地氣的服務。構建全國智慧農業氣象服務WEB網站,基于移動互聯、WEBGIS,開發全國智慧農業氣象手機服務終端,實現不同用戶“點對點”的個性化需求服務。

實現農業氣象業務產品的定量化、客觀化、精準化、多樣化

通過發展農業氣象業務核心技術,利用農業氣象大數據平臺,將云計算、大數據分析、深度學習、人工智能、專家決策支持系統等信息化技術與農業氣象災害影響預報和風險預警、遙感和農業氣象模型技術有機融合,實現農業生產全過程無縫隙的產品供給能力。