內鏡下套扎術治療內痔54例前瞻性研究

王軍民,馬歡,趙文娟,焦黎

(河北醫科大學第三醫院 消化科,河北 石家莊 050051)

痔瘡為臨床中比較常見的一種肛腸疾病。臨床表現最常見為便血、痔核脫出和疼痛等,好發于成年群體,飲酒、過勞和便秘等情況易加重病情,嚴重影響患者的日常工作和生活,必須進行及時、有效的治療[1]。其發病機制包括肛墊下移及靜脈曲張學說,治療方法包括外剝內扎術及微創治療。外剝內扎術是較為公認的術式,療效較為確切,但術后并發癥及創傷較大。其他微創治療方法,包括注射療法、紅外線凝固療法和套扎術等,遠期療效均不明確[2]。其中,內痔套扎外痔切除保留齒線術創傷較小,可避免齒線受損及對肛門精細感覺功能造成過多影響,術后并發癥更少[3-4]。而針對內痔,內痔套扎術為治療有癥狀Ⅱ和Ⅲ期內痔患者的有效方式。但傳統技術存在操作不便、視野受限的缺點,內鏡下內痔套扎術作為一種新的微創治療方法,操作靈活,視野清晰,手術過程中對周圍組織結構無損傷,患者痛苦小[5]。本研究旨在研究內鏡下內痔套扎術治療內痔的療效及安全性。

1 資料與方法

1.1 一般資料

收集2017年2月-2018年2月本院收治的54例內痔患者作為研究對象,內痔分期標準根據“痔臨床診治指南(2006版)”[6]。其中,男30例,女24例;年齡24~62歲,平均(51.9±6.3)歲;Ⅱ期患者32例,Ⅲ期患者22例,表現為出血者38例,疼痛16例。納入標準為:①同意進行本研究,并能完成隨訪;②符合本病診斷標準的Ⅱ至Ⅲ期內痔患者。排除標準:①過敏體質者;②妊娠或乳期婦女;③患者合并有全身感染或嚴重疾病者;④伴血液系統疾病或者凝血功能障礙者。所有納入患者及家屬對本臨床觀察知情并簽署知情同意書,本研究經醫院倫理委員會批準。

1.2 方法

應用COOK公司6環套扎器套扎治療。所有患者進行術前準備,淸潔腸道,醫患交流,簽署知情同意書。采用左側臥位,采用普通胃鏡治療食管靜脈曲張套扎方法,對肛門進行潤滑,鏡頭端和裝有套扎器透明帽的外表部分涂潤滑油,自肛門緩慢插入胃鏡,注氣,使直腸腸管擴張。采用倒鏡方法對肛竇處內痔觀察,使內痔痔核和齒線完全暴露在視野中,將胃鏡前端的透明帽與要套扎的內痔達到360°全面接觸,啟動吸引器,產生8~13 kPa 負壓,將要套扎的內痔吸入透明帽內,持續吸引,順時針轉動多環套扎器柄,直至感覺套圈已放出,提示套扎已完成。松開內鏡吸引紐,注入少量空氣,輕微收回內鏡,釋放已套扎的內痔,如有多個內痔,重復上述操作治療[1,7-8]。

注意事項:①術后應控制大便,保持大便通暢24 h,以免造成大出血或膠圈脫落;②術后應用抗生素預防感染;③術后清淡飲食,避免進食辛辣刺激食物;④套孔部位選擇要適宜,套扎點應位于齒狀線上至少1.5 cm,也不宜過高,同一水平面套扎不宜過多,如同一平面超過2 處,將有出現術后直腸狹窄的可能;⑤套扎數量:一次套扎不超過6個點;⑥盡量不要直接套扎痔核:直接套扎痔核,患者術后墜脹感明顯,出血量也明顯增加;⑦套扎點應避開動脈血管,以防止膠圈脫落后大出血;⑧出血危險:一般為6~8 d[9]。

1.3 療效評估

療效判定標準參照國家中醫藥管理局《中醫肛腸科診斷療效標準》[10]。①治愈:癥狀消失,痔核消失,或全部萎縮,創面完全愈合;②顯效:癥狀明顯改善,痔核明顯縮小,或萎縮不全,創面基本愈合;③有效:癥狀輕度,痔核略有縮小或萎縮不全,創面基本愈合;④未愈:癥狀體征均無變化,或創面未愈合。復發定義為再次出現出血、脫出等癥狀,需再次藥物或手術治療,經肛門指診或內鏡觀察再次出現痔核。

1.4 隨訪

所有患者治療后1、6 和12個月進行隨訪,隨訪內容包括患者癥狀改善情況,應用疼痛視覺模擬評分(visual analogue scale,VAS)、出血評分、生活質量評分和脫出程度評分進行評估,記錄患者術后并發癥及復發情況。出血評分為出血頻率、出血量、有無貧血評分總值:①出血頻率:0分為無,1分為每年至少1次,2分為每月至少1次,3分為每周至少1次,4分為每日均有1次;②出血量:0分為無,1分為紙巾上有血,2分為便池中有血,3分為內衣上有血;③有無貧血:0 分無貧血,1 分不需輸血,2 分需輸血。生活質量評分為0~4 分:0分為無不適,1分為輕微不適,2分為中度不適,3分為明顯不適,4分為持續不適。脫出程度評分為0~3 分:0分為無,1分為偶排便時出現,2分為每次排便時出現,3分為不分大小便均 出現。

1.5 統計學方法

選用SPSS 19.0 軟件進行數據分析,計量資料以均數±標準差(±s)表示,組間均值比較,先進行方差齊性Levene 檢驗,若方差齊,采用t檢驗,若方差不齊,采用t'檢驗,P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 治療效果

54例患者均在清醒狀態下完成內鏡下內痔套扎術,手術全部成功,手術時間平均為(8.3±1.3)min。術中僅1例有疼痛感,VAS 評分為5分,1例術中少量出血,可自行停止。

2.2 隨訪和療效及并發癥

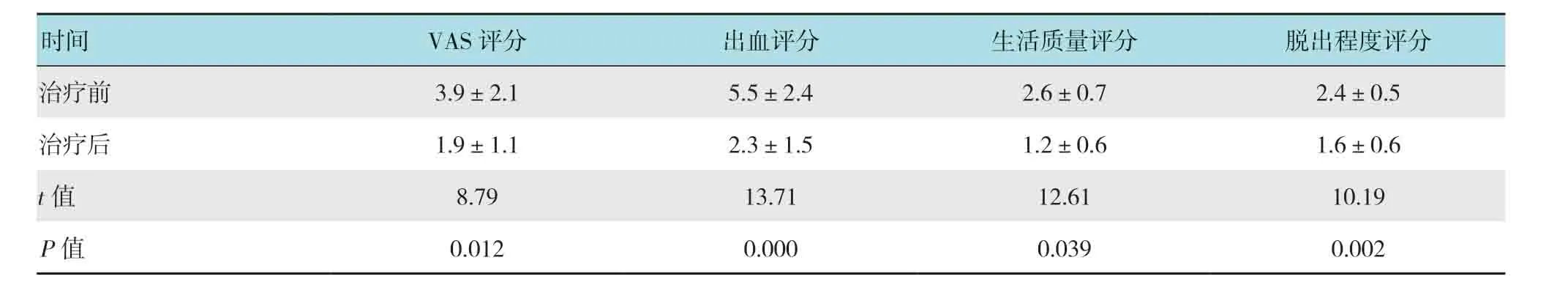

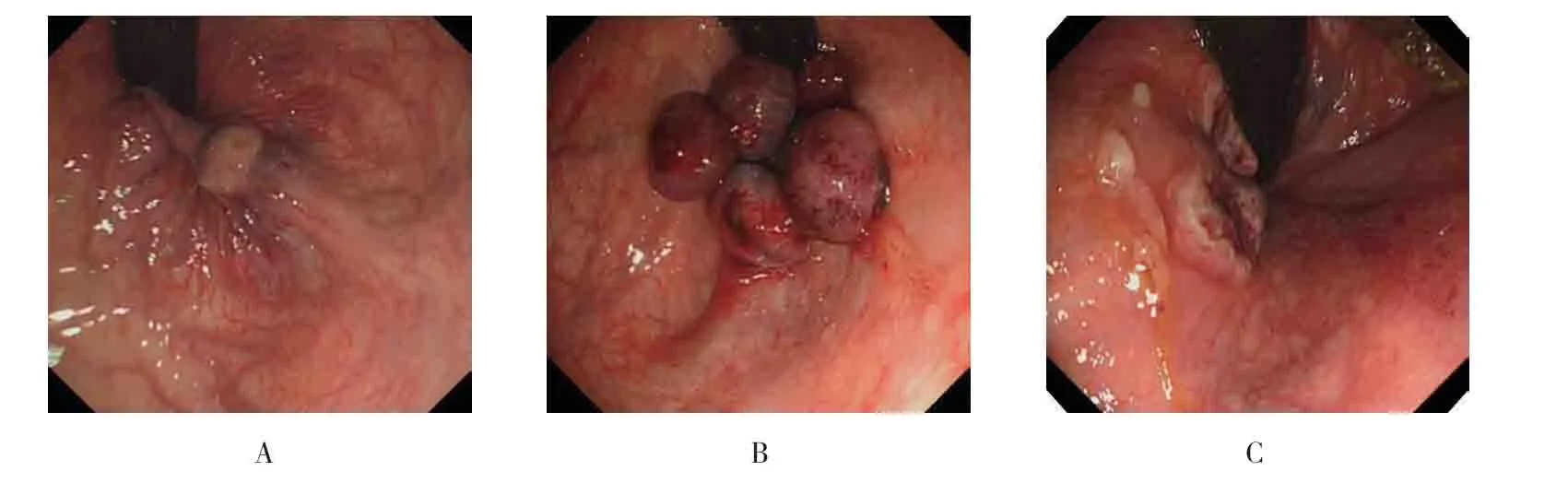

所有患者均完成隨訪。術后1個月隨訪,1例(1.8%)患者術后出現便中帶血,持續5 d 后消失,12例(22.2%)患者大便次數增多,持續1 周后消失,3例(5.6%)患者肛周疼痛,持續2 d 消失;6個月后隨訪,無術后并發癥發生;隨訪12個月47例治療有效,治療有效率87.0%。治療前患者VAS 評分為(3.9±2.1)分,出血評分為(5.5±2.4)分,生活質量評分為(2.6±0.7)分,術后12個月隨訪,VAS評分、出血評分、生活質量評分及脫出程度評分與治療前比較,各個指標均有明顯下降,差異有統計學意義[VAS(P= 0.012)、出血評分(P= 0.000)、生活質量評分(P= 0.039)、脫出程度(P= 0.002)]。內痔治療前內鏡下倒鏡觀察可見明顯痔核,給予內鏡下套扎術,術后1個月隨訪復查內鏡,可見原內痔基本消失,殘留糜爛面,未見明顯出血。見附表和 附圖。

2.3 術后復發

術后隨訪12個月,2例(3.7%)患者分別于10和11個月時出現復發,治療前均為Ⅲ期痔瘡患者,復發表現為1例為出血,1例為脫出,其中出血1例行第2次內鏡下套扎治療,隨訪2個月無不良反應發生;另1例癥狀輕微,僅給予藥物治療。

附表 內鏡下內痔套扎術前和術后12個月療效比較 (分,±s)Attached table Comparison of therapeutic effect of endoscopic internal hemorrhoids ligation before and after 12 months (score,±s)

附表 內鏡下內痔套扎術前和術后12個月療效比較 (分,±s)Attached table Comparison of therapeutic effect of endoscopic internal hemorrhoids ligation before and after 12 months (score,±s)

時間 VAS 評分 出血評分 生活質量評分 脫出程度評分治療前 3.9±2.1 5.5±2.4 2.6±0.7 2.4±0.5 治療后 1.9±1.1 2.3±1.5 1.2±0.6 1.6±0.6 t值 8.79 13.71 12.61 10.19 P值 0.012 0.000 0.039 0.002

附圖 治療前后內鏡下表現Attached fig.Endoscopic manifestations before and after treatment

3 討論

據2012年世界衛生組織(world health organiza-tion,WHO)統計,痔瘡為全球常見疾病[11]。近年來,我國痔瘡疾病的發病率日益升高,發病率約為50.0%[12]。痔瘡極易引發下消化道出血、直腸脫垂和直腸癌等并發癥。因此,臨床應該給予積極有效的治療。至今對痔瘡發生的病因和機制還沒有形成統一的認識,主流學說包括靜脈曲張說、細菌感染說、血管增生說和肛墊下移說等。其中肛墊下移說是比較新的痔瘡成因學說[13]。肛墊下移理論對痔瘡的治療產生極大影響。傳統的外科痔瘡手術主要目的是消除痔瘡,而痔瘡套扎術則是受到肛墊下移理論的影響,主要以消除癥狀為主要目的,應用橡皮膠圈進行套扎,使用肛墊上提,同時可阻斷痔瘡供血,消除痔瘡癥狀[7]。而本文所研究的內鏡下內痔套扎術治療內痔,采用倒鏡方法,操作靈活,定位準確,將膠圈結扎于痔核根部,膠圈收縮壓迫內痔血管,使內痔供血量減少,從而使其缺血壞死,痔核會逐漸脫落,脫落后殘留的創面可以逐漸愈合,痔核脫落后,肛墊位置也會逐漸上移,并且術后黏膜肌纖維發生粘連,從而使肛墊固定的位置比較高,使得直腸下段恢復原來的正常結構[14-15]。內鏡下多環套扎術的優勢為手術無需麻醉,患者在清醒狀態下完成手術,基本無痛,手術過程中對周圍組織結構無損害,減輕了患者術中術后的痛苦[5,7]。

早在1997年就有研究認為,膠圈套扎法是治療痔瘡最有效的非手術療法[16]。隨后在1999年,SALVATI 等總結了45 000例膠圈套扎術,術后僅1例出現感染,經抗生素治愈,并且隨訪595例患者發現,5~15年癥狀控制率在80%[17]。同年O'REGAN 撰文稱套扎療法為治療痔瘡的真正微創技術[18]。1999年和2003年分別有學者研究認為,套扎療法是治療痔瘡安全、有效、廉價和便捷的方法[18-19]。有研究[20]發現,痔瘡套扎術治療有效率為79.0%~91.8%,并發癥發生率為3.0%~18.0%,多為輕微或自限性,無需住院治療。ARAM 納入了890例內痔患者進行研究,發現痔瘡套扎術治療有效率為76.0%,并發癥發生率為4.0%,其中疼痛發生率為2.3%,出血發生率為0.9%,Ⅱ和Ⅲ期內痔患者間無統計學意義[21]。

內鏡下內痔套扎術始于1998年,被證實為一種有效及安全的技術。BERKELHAMMER 等[8]研究中提到,內鏡下內痔套扎術采用倒鏡方式使得操作視野好,操作更加靈活,并且降低患者痛苦,雖然治療往往需要多次套扎,但仍不失為一種有效方法;同時,內鏡下內痔套扎術治療Ⅱ期痔瘡患者療效顯著率為80.0%、有效率為18.0%、無效率為2.0%,Ⅲ期內痔患者療效顯著率為45.0%、有效率為85.0%、無效率為38.0%。另一項研究[5]發現,針對Ⅰ至Ⅳ期內痔患者,內鏡下套扎內痔治療有效率為89.0%,無嚴重疼痛、出血等嚴重并發癥發生。BERKELHAMMER 等[8]認為,該術式所有并發癥均發生在術后10 d 內,主要是疼痛和出血,其中疼痛發生率為29.0%,發生于治療后數小時至1 周,出血發生率為9.0%,僅1例需住院輸血治療,并且該治療方法復發率低。FUKUDA 等[5]研究中,內鏡下內痔套扎治療后內痔復發率為2.0%,分別出現在術后12 及24個月。

本研究同樣證實內鏡下內痔套扎術是一種安全有效的治療方法,該方法無需麻醉,為治療內痔的一種非手術方法,痛苦小,治療有效率為87.0%,隨訪12個月無嚴重術后并發癥,僅表現為1例(1.8%)少量出血,12例(22.2%)大便次數增多,3例(5.6%)肛周疼痛等,術后復發率為3.7%,術后12個月隨訪,將疼痛VAS 評分、出血評分、生活質量評分及脫出程度評分與治療前比較,各個指標均有明顯下降。其中3例出現疼痛,考慮與套扎位置低有關,因肛門部位的神經分布以齒線為界限,齒線以上分布植物神經,為手術無痛區,齒線以下為脊神經,痛覺敏感,如套扎位置距齒線太近,患者會有嚴重的墜脹及疼痛。因此,在進行內痔套扎時,要注意保護和適當遠離齒線,這樣可以避免疼痛發生[22-24]。

綜上所述,內鏡下內痔套扎術與傳統治療方法相比,是一種安全有效的微創治療方法,治療過程舒適,基本無痛,治療效果確切,無嚴重并發癥,臨床上可推廣。本研究不足之處在于樣本量較少,隨訪時間可繼續延長。