用超聲引導下腹橫肌平面阻滯技術對接受腹腔鏡手術后的婦科良性病變患者進行鎮痛的效果

羅武平,黃振杰,朱亞軍,金 娟

(江蘇省溧陽市中醫醫院,江蘇 溧陽 213300)

進行腹腔鏡手術是臨床上治療婦科良性病變的主要方法之一[1]。此類患者在接受腔鏡手術后會出現較為強烈的疼痛感,因此應對其進行鎮痛治療。現階段,臨床上常采用靜脈自控鎮痛技術、連續硬膜外鎮痛技術和超聲引導下腹橫肌平面阻滯技術等對接受腹腔鏡手術后的婦科良性病變患者進行鎮痛[2]。超聲引導下腹橫肌平面阻滯技術是一種新型的鎮痛方法。有研究指出,用超聲引導下腹橫肌平面阻滯技術對手術后的患者進行鎮痛具有操作簡單及鎮痛的效果好等優點[3]。本文將近年來在溧陽市中醫醫院進行腹腔鏡手術的60例婦科良性病變患者作為研究對象,探討術后用超聲引導下腹橫肌平面阻滯技術對其進行鎮痛的效果。

1 資料和方法

1.1 基礎資料

本文的研究對象是2016年8月至2018年8月期間在溧陽市中醫醫院進行腹腔鏡手術的60例婦科良性病變患者。其病情均經影像學檢查和實驗室檢查得到確診,均具有進行腹腔鏡手術的指征,且其均自愿參與本次研究。將這些患者按照術后鎮痛方法的不同分為觀察組(n=30)與對照組(n=30)。觀察組患者的年齡為34~69歲,平均年齡為(50.32±3.20)歲;其體重為44~74 kg,平均體重為(57.41±3.30)kg;其中,子宮肌瘤患者有17例,卵巢囊腫患者有7例,其他婦科良性病變患者有6例。對照組患者的年齡為32~70歲,平均年齡為(50.21±3.15)歲;其體重為42~77 kg,平均體重為(57.81±3.73)kg;其中,子宮肌瘤患者有15例,卵巢囊腫患者有8例,其他婦科良性病變患者有7例。兩組患者的基礎資料相比,P>0.05。

1.2 方法

對兩組患者均進行腹腔鏡手術,術中對其均進行全身麻醉,方法是:在患者進入手術室后,為其吸入純氧約5 min。用2 mg的咪唑安定、0.5 μg/kg的舒芬太尼、2 mg/kg的異丙酚和0.2 mg/kg的苯磺順阿曲庫銨對其進行麻醉誘導。麻醉誘導成功后,對患者進行氣管插管和機械通氣。術中持續為其吸入濃度為1%的七氟烷、靜脈泵注10 μg?kg-1?h-1的瑞芬太尼和2 mg?kg-1?h-1的異丙酚進行麻醉維持。術后,采用超聲引導下腹橫肌平面阻滯技術對觀察組患者進行鎮痛,方法是:協助患者取仰臥位,對其進行常規的消毒鋪巾。用彩色多普勒超聲診斷儀及配套的高頻線陣探頭定位其雙側腹橫肌平面。在超聲的引導下,將20G的局麻針穿刺至其一側的腹橫肌平面內(經肋緣下入路),待針尖到達腹橫肌平面后,注入15 ml濃度為0.375%的羅哌卡因。之后采取同樣的方式向其另一側的腹橫肌平面內注入15 ml濃度為0.375%的羅哌卡因。術后,采用靜脈自控鎮技術對對照組患者進行鎮痛,方法是:將100 ml的生理鹽水、1 μg/ml的舒芬太尼和6 mg的鹽酸托烷司瓊注入到靜脈自控鎮痛泵(PCIA)中。為患者連接PCIA,對其實施靜脈自控鎮痛。合理設置負荷劑量、單次劑量和鎖定時間。術后對該組患者共進行24 h的靜脈自控鎮痛。

1.3 觀察指標

術后 4 h、8 h、24 h 及 48 h,采用視覺模擬評分法(VAS,分值為0~10分)評估兩組患者疼痛的程度。患者的VAS評分越高,表示其疼痛越嚴重。比較兩組患者術畢至下床活動的時間、對鎮痛效果的滿意情況及應用鎮痛藥物后其不良反應的發生率。采用自制的問卷(總分為20分)調查兩組患者對鎮痛效果的滿意情況。患者此問卷的評分>12分,表示其對鎮痛效果滿意;其此問卷的評分≤12分,表示其對鎮痛效果不滿意。滿意率=滿意例數/總例數×100%。

1.4 統計學方法

用SPSS 20.0軟件處理本研究中的數據,計數資料用%表示,用χ2檢驗,計量資料用均數±標準差()表示,用t檢驗,P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 對比術后不同時間點兩組患者的VAS評分

術后 4 h、8 h、24 h 及 48 h,觀察組患者的 VAS 評分均低于對照組患者,P<0.05。詳見表1。

表1 對比術后不同時間點兩組患者的VAS評分(分,)

表1 對比術后不同時間點兩組患者的VAS評分(分,)

注:*與對照組相比,P<0.05。

組別 例數 術后4 h 術后8 h 術后24 h 術后48 h觀察組 30 1.95±0.56* 1.42±0.62* 1.73±0.10* 2.22±0.51*對照組 30 2.76±0.80 2.29±0.35 2.89±0.50 3.16±0.55

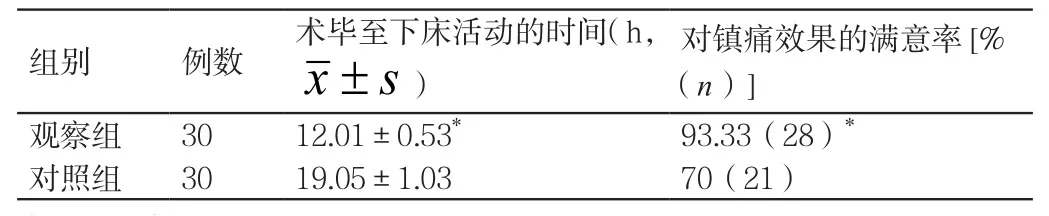

2.2 對比兩組患者術畢至下床活動的時間及其對鎮痛效果的滿意率

觀察組患者術畢至下床活動的時間短于對照組患者,其對鎮痛效果的滿意率高于對照組患者,P<0.05。詳見表2。

表2 對比兩組患者術畢至下床活動的時間及其對鎮痛效果的滿意率

2.3 對比應用鎮痛藥物后兩組患者不良反應的發生率

應用鎮痛藥物后,觀察組患者中有1例患者發生惡心,有1例患者發生嘔吐,其不良反應的發生率為6.67%(2/30);對照組患者中有4例患者發生惡心,有2例患者發生嘔吐,其不良反應的發生率為20%(6/30)。應用鎮痛藥物后,觀察組患者不良反應的發生率低于對照組患者,P<0.05。

3 討論

近年來,腹橫肌平面阻滯技術在術中麻醉及術后鎮痛中的應用范圍越來越廣[4-5]。隨著超聲技術的發展,臨床上在對患者進行腹橫肌平面阻滯時對可視化操作的要求越來越高[6]。有研究表明,對婦科良性病變患者進行腹腔鏡手術后對其實施靜脈自控鎮痛的效果不佳,且其易出現較多的不良反應。近年來,臨床上采用超聲引導下腹橫肌平面阻滯技術對接受腹腔鏡手術后的婦科良性病變患者進行鎮痛,取得了良好的效果。腹橫肌平面是指腹內斜肌與腹橫肌之間的平面。臨床研究表明,通過向患者的腹橫肌平面內注入局麻藥物,能阻滯其肋間神經、肋下神經及髂腹下神經信號的傳導,進而可達到鎮痛的目的[7]。本次研究的結果顯示,術后 4 h、8 h、24 h 及 48 h,觀察組患者的 VAS 評分均低于對照組患者,P<0.05。這與袁俊波等[8-10]的研究結果基本一致。

綜上所述,對婦科良性病變患者進行腹腔鏡手術后,用超聲引導下腹橫肌平面阻滯技術對其實施鎮痛能有效地減輕其術后的疼痛感,縮短其術后下床活動的時間,提高其對鎮痛效果的滿意率,降低其不良反應的發生率。