石井專業化港區建設研究

陳培煥

(福建省泉州港口發展中心,泉州 362000)

1 背景

近年來,國家適應經濟發展新常態,堅持穩中求進的工作總基調,相繼提出“一帶一路”倡議和供給側改革、高質量發展等國家戰略。 中共中央、國務院于2019 年9 月19 日印發 《交通強國建設綱要》, 旨在推動交通強國建設。為充分發揮國家政策優勢,福建省委省政府相繼提出“21 世紀海上絲綢之路”核心區、建設閩東北閩西南兩大協同發展區、 堅持高質量發展落實趕超等發展戰略;同時,緊緊圍繞“交通強國”戰略,積極推進“絲路海運”建設,旨在打造面向世界的規模化、集約化、專業化港口群。新的發展形勢為福建省沿海港口帶來重大發展機遇,也對港口發展提出了更高的要求。

2 石井作業區概況

(1)地理位置及自然條件

泉州港圍頭灣港區石井作業區位于泉州市海岸線最南部,廈漳泉大都市區中心地帶,是南安市唯一出海口,距臺灣金門約6.8 海里,為海西對臺前沿。 南安市是福建省成為石材大省的主要集聚地,石材產量、產值、出口量均居全國第一。石材產業是泉州市、南安市的重點發展產業。 目前,南安擁有石材加工企業1650 多家,中國石材業10 大龍頭企業已有9 家入駐南安;石板材產量約2 億m2,占中國石材產量的60%和石材產品市場份額的70%。 南安石材水路運輸的主要形態是集裝箱 (約占60%以上),即通過周邊港口集裝箱碼頭出運工藝石材、石板材成品;件雜貨運輸主要從印度進口荒料或出運建筑石板材半成品等。

石井作業區最高潮位6.82m ,最低潮位-0.28m,平均潮差4.31m, 最大水深為-13m, 灣外海域常浪向為ESE向。綜合各項自然條件影響,對規劃碼頭影響作用天數比例低,是天然的內灣型避風良港,利于港口造地。 而寶貴的潮差資源,為航道工程乘潮通航、節約工程建設和維護資金投入節省創造有利條件。 港口貨源腹地經濟發達,1992 年被福建省政府批準為國輪外貿運輸裝卸作業點(二類口岸),同時被辟為臺輪停泊點和對臺小額貿易點,2005 年獲批為對臺客運往來定點碼頭,2006 年對臺客運碼頭獲批臨時開放。 2017 年12 月28 日,泉州港口岸圍頭灣港區石井作業區擴大開放通過國家驗收。 石井作業區的擴大開放,有助于加快石材等傳統優勢產業加快“走出去”發展步伐,提高石井作業區的區位竟爭優勢。

良好的地理位置及自然條件為石井作業區的建設、運作提供了優厚的條件。

(2)石井作業區規劃及建設概況

修訂《泉州港總體規劃》,石井作業區的發展定位和功能為泉州市南翼新城產業經濟發展的重要依托, 依托并服務于后方石材資源和建材工業發展, 建設專業化港區,重點發展石材、糧食、件雜貨和對臺直航運輸,逐步拓展集裝箱運輸功能,開拓外貿航線,服務于地方經濟社會發展。

石井作業區的發展目標為規劃布置泊位共31 個,碼頭岸線總長6447m;形成綜合通過能力2490 萬噸,其中集裝箱通過能力160 萬TEU, 旅客通過能力70 萬人次;規劃后方陸域面積427 萬m2。

石井作業區已建1000~5000 噸級泊位11 個, 其中5000 噸級泊位2 個,形成碼頭岸線1696m,綜合貨物通過能力290 萬噸,以液散、件雜通過能力為主。

結合后方城市規劃、潮流及水深條件,以及批復的填海造陸前沿線及航道方案,規劃碼頭區自現有5# 泊位向南,形成大順岸方案。 大順岸北側1831m 規劃為通用作業區, 布置6#~17# 共12 個5000~20000 噸級通用泊位,主要服務于后方腹地的通用散雜及件雜貨的運輸; 向南2497m 順岸布置18#~25# 等8 個3~5 萬噸級多用途泊位。通用作業區及多用途作業區后方布置臨港產業區,總面積約110.5 萬m2。 多用途碼頭區西側,圭嶼島東北側,規劃610m 岸線作為支持系統和對臺客運區。 具體詳見圖1。

圖1 石井作業區規劃布置圖

3 石井專業化港區建設的意義

目前區域港口規模小、功能單一,與腹地經濟社會發展不配套,不能很好地服務地方經濟發展,因此,加快石井作業區的連片開發,構建石材等專業化港區,對提升區域經濟特別是石材產業轉型升級具有重大意義。

(1) 石井專業化港區的建設是區域產業發展的重要依托

石井專業化港區的建設是區域產業發展的重要依托,有力推動區域經濟的客觀需求。南安是泉州南翼新城的重要組成部分,水頭、石井、官橋鎮民營企業發展迅猛,聚焦著水頭中國石材城等特色經濟產業區, 已成為全國性或區域性專業物資集散、流通中心和生產基地,建設石材專業化港區是滿足現代物流的需求, 為提升南安市支柱產業的重要依托。

(2) 石井專業化港區的建設是推動石材產業產能升級的重要支撐

①石井石材專業化港區的建設, 可發揮其陸域縱深約1.5km 的條件,為到港荒料石提供堆存服務,而將每一塊石料編號錄入并形成石材交易平臺, 可方便采購商根據生產需要實施網上采購, 經由碼頭企業配套的物流車輛統一配送,可增加碼頭企業拓展和延伸配套服務,業務增加營收, 并可引導和改變傳統石材企業征用大面積土地用于荒料及成品堆存, 在原有堆存區縮減堆存范圍增加生產設備,提高企業產能,從而為加工企業集約、節約使用土地創造條件。

②物流方式的改變可通過產業協會或地方政府統籌對區域現有3000 余家石材企業進行產業整合,協調引導規模企業將原堆場進行生產擴能, 日常生產則依照物流需求執行定單式加工及同一產品集成裝箱配送, 促進企業擴能提高和全產業升級。

③通過石材、金融平臺的建設,引導原石材加工企業轉型從事石材展示、石材加工培訓、機械推廣研發和石材商貿配套酒店服務等全產業鏈的培植與創建。

(3)石井專業化港區的建設是提升交通、環保效能的重要樞紐

多年來, 南安水頭周邊石材加工企業的原料進口和成品銷售大量通過廈門和石獅石湖碼頭船舶運輸中實現,工廠與碼頭間再通過卡車長途輸運,汽車尾氣倍增環保壓力,同時,還長期存在交通事故和沿途道路損毀等影響。石井專業化港區的建設能夠進一步完善基礎設施,提升服務質量,著力提供安全、便捷、優質、高效的交通服務。

4 對石井專業化港區未來建設的思考及建議

(1)推進港口功能整合調整,加快港口開發建設力度

作業區規模總體偏小,與港口集約化、規模化、專業化發展經營還有一定的差距, 建議集政府和企業等多方力量,積極推進港口功能的整合調整,加快規模化、專業化港區的開發建設,重點加快港口基礎設施建設。

(2)加強前期勘查、專題研究和規劃方案深化完善工作

部分港區、作業區波浪掩護條件差,港口規劃建設所需水文、泥沙、地形、地質等基礎資料比較缺乏,前期研究工作尚不完備。 應根據相關規劃,結合具體工程項目,開展必要前期勘查、 專題研究等工作, 適時開展重點港區(作業區)控制性詳細規劃編制工作,深化港口總體規劃,指導項目的設計和建設。

(3)分階段實施石井作業區泊位建設

結合泉州港圍頭灣港區石井作業區港區吞吐量能力缺口,為便于項目報批立項及實施建設,降低前期投資壓力,建議石井作業區分階段實施。 具體詳見下表1。

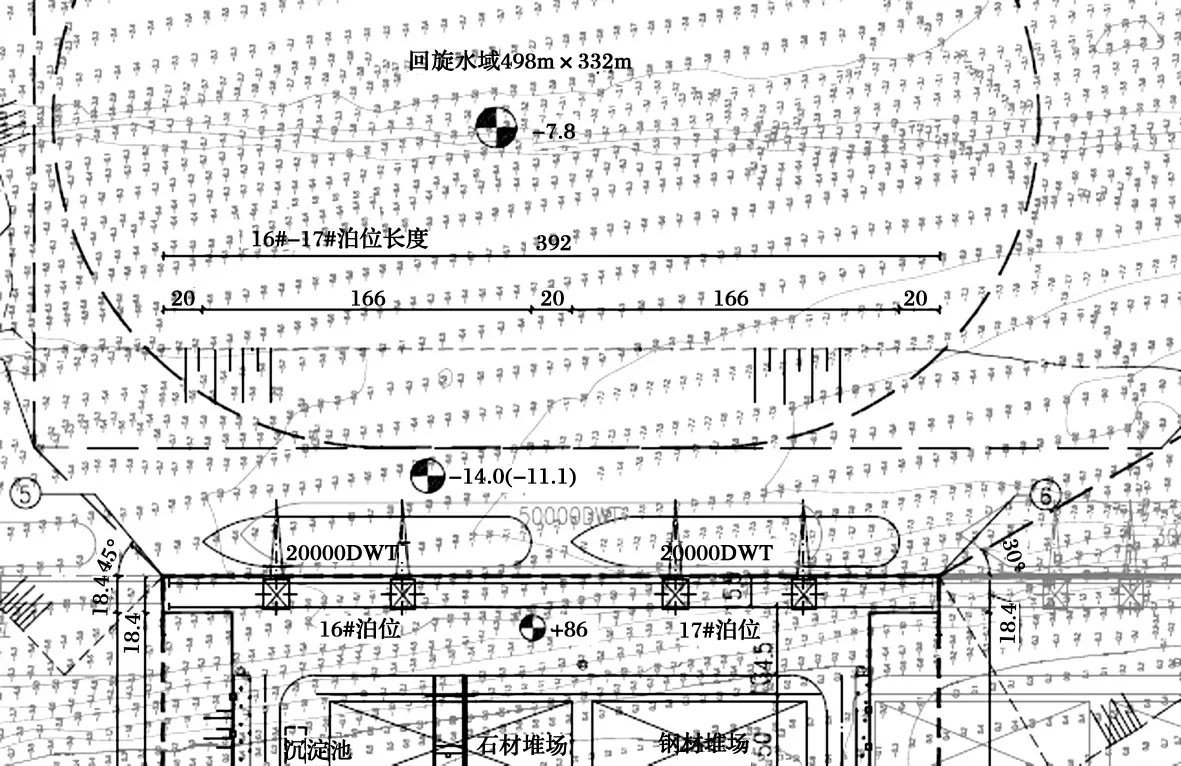

石井作業區起步工程首期建設石井作業區16#~19#共四個泊位,岸線總長944m,其中16#~17# 為2 個2 萬噸級件雜貨泊位,18#~19# 為2 個3 萬噸級多用途泊位,水工結構均按靠泊5 萬噸級船舶設計; 后方堆場總面積約18.85 萬m2, 年設計通過能力為件雜貨375.8 萬噸,集裝箱10.8 萬TEU。 16~17# 泊位已開工建設(如圖2),18~19# 泊位已完成初步設計審查。

依據規劃碼頭岸線地質條件, 采用沉箱重力式結構開展泊位建設,基于碼頭前沿線基巖埋深大部分在理基-19m~21.0m 的情況, 依據規劃等級為2 萬噸級以下泊位(即規劃5000 噸和1 萬噸級泊位) 工程設計時適當降低碼頭基床拋石厚度,部分增加沉箱高度,碼頭結構統一按2 萬噸級結構設計; 規劃等級為2 萬噸級及以上泊位碼頭結構等級按5 萬噸級結構設計, 碼頭面設計高程8.6m,前沿停泊水域-14m。 碼頭建成后,可將結構5 萬噸級及以上泊位統一調配專業形成石材專業化連片泊位,突顯石材專業化港區功能; 結構2 萬噸級以滿足泊位水暖器材、機械制造、糧食等件雜、集裝箱泊位,從而形成專業分工明確,產業配套合宜的綜合性港區,以提高作業區統一調度,利用和充分挖掘有限的岸線資源。

表1 石井作業區泊位分階段建設表

圖2 石井作業區16-17# 泊位工程平面布置圖

石井作業區現有5000 噸級通海航道,長約22.14km,航道寬度100m,底標高-5.6m,可滿足5000 噸級船舶乘潮單向通航要求。 結合港灣自然條件、港口規模、港區布置以及到港船型等各方面因素,為確保船舶通航安全,擬新建泉州圍頭灣石井航道二期工程,全長約19.02km,可滿足3 萬噸級船舶乘潮雙向通航要求, 航道有效寬度350m,設計底標高-10m(當地理論最低潮面,下同),為了避免二次炸礁,一次性炸礁至-11.5m,滿足5 萬噸級船舶乘潮通航要求。 航道工程能可與規劃港區碼頭建設較好的銜接并提供通航支持。 具體詳見圖3。

圖3 石井航道二期工程平面布置圖

5 展望

隨著“一路一帶”的戰略機遇,新的發展形勢帶來重大發展機遇, 把石井作業區的建設與廈門新機場空港經濟區、 泉州新谷半導體等項目融合, 構建石井專業化港區,不僅創造港口經濟產業機會,還能通過港口板塊,提升區域產業轉型升級同步提高環保、交通綜合社會效益,支撐區域特色產業集群的形成與升級。 港口基礎設施建設穩步推進,運輸保障能力進一步增強,充分發揮了在國家綜合運輸體系中的重要樞紐作用,對區域經濟發展、產業布局調整發揮了重要的引領支撐作用。