趣說年畫

李學樸

年畫在中國歷史上有過很多名稱,如“紙畫”“花紙”“畫張”“衛抹子”“斗方”等,到了清代才出現年畫這個詞。過年貼年畫的習俗在中國有著千余年的歷史。

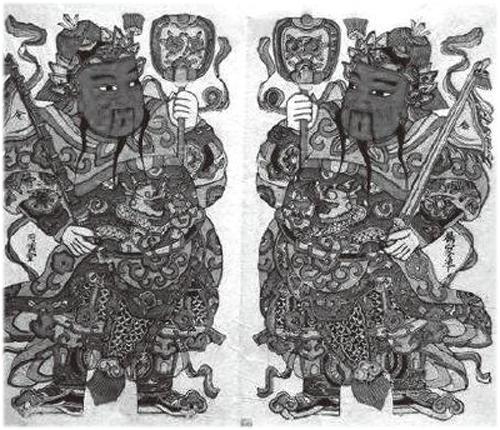

年畫始于貼門神。東漢梁宗懔《荊楚歲時記》載:“正月一日,……繪二神貼戶左右,左神荼、右郁壘,俗謂之門神。”后來,門神變成了秦叔寶和尉遲恭。據說有這樣一個故事:有一次唐太宗生了病,夜里做夢聽到鬼叫,無法安寢。第二天他將此事告訴了群臣,開國大將秦叔寶和尉遲恭披掛上陣、仗劍執锏,在宮門外守了一通宵。這一夜唐太宗睡得很好,沒有再夢見鬼。唐太宗為了以后睡覺都能安穩,而又不忍心讓老將們每夜侍立,就命畫師畫了秦叔寶和尉遲恭兩人的像,懸掛在宮門兩邊。久而久之,兩人就成了門神。

宋代城市人口發展很快。北宋京城汴梁(今河南開封)人口在百萬以上;唐代全國十萬戶以上的城市僅有十多個,而宋代增加到三四十個;北方進行貿易活動的“集”和南方進行貿易活動的“墟”,在宋代不斷擴大并固定下來,發展成以貿易活動和手工業生產為主的城填。城市人口的急劇增長,帶來的是市民文化的迅速發展。從中華繪畫史上看,宋代的風俗畫特別流行。這與許多畫家為滿足百姓的需要而開始大量創作喜慶吉祥的畫作不無關系。另外,宋代民間興起繪畫和欣賞畫作的熱潮,據說還與開國皇帝宋太祖趙匡胤有關。趙匡胤滅了南方的西蜀和南唐后,將這兩個國家畫院中收藏的名人字畫,全部收歸宋廷。有一次趙匡胤看西蜀畫院收藏的字畫時,問侍從這些字畫有什么用。侍從說:“以奉人主爾。”意思是專門留給您看的。趙匡胤說:“與其留著讓我獨自看,不如拿出來讓大家一起欣賞。”于是下令把這些畫賜給了京城外的一家酒肆。這家酒肆有皇帝賜的名人字畫,自然引來了許多人觀賞,生意日漸紅火。其他酒肆見了也開始購買名人字畫,在自己的酒肆中張掛以吸引觀者和食客。宋代的茶樓、酒館、勾欄、瓦肆等遍布市井,也紛紛效仿貼掛起字畫來。這樣便給市民們提供了很多欣賞字畫的機會;再加上宋代文人的推波助瀾,紛紛收藏、鑒賞、品評字畫,如赫赫有名的蘇軾、米芾、司馬光、歐陽修、沈括、黃庭堅、駙馬王詵等,都是當時書法、繪畫收藏鑒賞的行家。在這種文化氛圍下,市民們欣賞繪畫的欲望自然很強烈。于是以賣畫為生的職業畫家應運而生,開始大量創作適合市民口味的喜慶吉祥畫,以滿足人們的需求。過年時,人們都希望把自己家裝點得紅火和熱鬧,那些喜慶吉祥畫自然成為了人們爭相購買的作品。

喜慶吉祥畫以表現多子、長壽、發財、得福等內容為主,也有花鳥、神話傳說、民間故事、歷史故事等。據錢杏邨《中國年畫發展史略》考證,五代兩宋時期的不少知名畫家,都曾畫過此類適合過年張貼的喜慶吉祥畫。如五代時期的荊浩畫過《楚襄王遇神圖》,周文矩畫過《秋胡故實圖》《理鬟仕女圖》,王齊翰畫過《龍女圖》《楚襄王夢神女圖》,徐熙畫過《長春圖》《牡丹圖》,徐崇嗣畫過《春芳圖》,房從真畫過《薛濤題詩圖》。兩宋時期的李嵩畫過《春社圖》《觀燈圖》《貨郎圖》《采蓮圖》《花籃圖》,蘇漢臣畫過《擊樂圖》《嬰兒戲浴圖》《嬰兒斗蟋蟀圖》,李公麟畫過《昭君出塞圖》《蔡琰還漢圖》,梁楷畫過《田樂圖》,朱鯀畫過《牛女渡河圖》,宋徽宗趙估畫過《果盤圖》等等。這些畫的內容喜慶,故事性較強,很符合后代年畫的特點。謝壟在《書畫見聞錄》中介紹評價蘇漢臣所繪《嬰戲圖》時說:“有一卷,畫彩色蓮花數枝,嬰兒數人,皆赤身系紅兜肚,戲舞畫側。第所奇者,花如碗大,而人不近尺,其一種古雅之致,竟莫與比。”顧炳在《畫譜》中也說:“其寫嬰兒,著色鮮潤,體度如生。”從當時人們的這些評價來看,宋代流行的喜慶吉祥畫,其面貌與后代流行的年畫極其相似。這些畫事實上就是宋代人過年貼的“年畫”,只是在宋代“年畫”這個詞尚未出現。

將神像畫、喜慶吉祥畫等過年時貼掛的畫統稱為“年畫”,是清代一位民俗學者李光庭首先提出來的。李光庭生活的清代中期,正是民間年畫興盛的時期。他寫過一本研究清代民間風俗的書叫《鄉言解頤》,書中有段記述當時民間過年活動的文字:“掃除之后,便貼年畫,稚子之戲耳。然如《孝順圖》《莊稼忙》,令小兒看之,為之解說,未嘗非養正之一端也。”可能人們覺得用“年畫”這個詞稱過年時貼掛的畫很恰當,于是便廣泛使用了。

隋唐以前,因為印刷術尚未發明,那時的年畫都是直接畫在桃木或者紙上。隋唐時,由于雕版印刷術的發明,木刻年畫開始興起。宋代時,木刻年畫有了很大發展,開始出現著色和套色的工藝。現存最早的一幅木刻年畫是宋刻《隨朝窈窕呈傾國之芳容》,畫的是王昭君、趙飛燕、班姬、綠珠四位古代著名美女,故又稱《四美圖》。這幅年畫高二尺半,寬一尺多,畫面線條柔暢、形象逼真、神態輕盈、美麗動人。明末清初時,以木版年畫為主,但也有大量手繪的形式,因風格特征、題材內容、表現手法、民俗功能等的不同,以及地域的特色,年畫呈現出豐富多彩的面貌。

在中國繪畫史上,宋代已有許多村社、豐稔、游戲等節令性、風俗性的繪畫。節令風俗畫在民間木版年畫中也多有表現,像新年、元宵節、二月二、端午節、中秋節等,表達了民眾在節日時的歡快心情,并增加了節日的喜慶氣氛。除了節令風俗畫,還有大量表現社會風俗場景和生活場景的年畫。吉慶祥瑞題材的包括祥禽瑞獸、仙花芝草、吉祥符號等,還有一些博古圖式的祥瑞之物和用花鳥組成的圖案花邊或文字。娃娃美人題材的年畫雖以人物為主,但大多具有吉慶祥瑞的含義。另外,許多鶯歌燕舞、春暖花開的風景年畫也是頗受百姓歡迎的。

明末清初,木版年畫漸趨全盛,出現了馳名中外的“三大民間木刻年畫”:天津的楊柳青、蘇州的桃花塢和山東濰縣楊家埠年畫。楊柳青年畫原產天津楊柳青鎮,那里是“年畫之鄉”,“家家會點染,戶戶善丹青”。楊柳青年畫取材廣泛,構圖別致,筆法勻整,色彩鮮艷,深受人們的喜愛。1960年元旦,鄧拓曾作詩稱贊楊柳青年畫:“三百年來版畫新,民間藝術此奇珍。刀兵水火都歷盡,楊柳青青大地春。”山東濰縣楊家埠年畫主題突出、題材多樣、造型夸張、色彩艷麗。蘇州桃花塢年畫構圖完整、形象簡樸、色彩鮮明、裝飾性強。三大民間木刻年畫歷史悠久,在中外版畫史上有著重要地位。

蘇州桃花塢年畫很早就傳入英國、德國和日本。尤其是形成于日本江戶時代(1603-1867)的“浮世繪”版畫,在表現手法和藝術風格上,都受到了中國木版年畫的影響。此外,早在南宋時,福建就開始刻板印刷年畫,漳州、泉州、福鼎、福安是中國東南地區木版年畫的中心,產品遠銷東南亞各地,深受廣大華僑的喜愛。