開放創新背景下“科學—技術”協同創新機制研究

徐勤增 王崇鋒 晁藝璇

【摘要】隨著時代發展,封閉式創新的適用條件漸漸被打破,開放創新逐漸成為更適合當今外部環境的創新模式,影響著創新活動的方方面面。“科學——技術”協同創新作為我國改革開放以來一直堅持的創新體系,其運行機制也受到開放創新背景的影響。因此,為了探究該背景下科學創新體系和技術創新體系的協同機制,保持該機制的與時俱進,以我國1985——2014年間的通信產業為例,分別研究了科學開放創新體系和技術開放創新體系內,創新網絡整體結構特征對創新成果的影響,以及上述兩個體系之間的協同關系。實證結果表明,在體系內部,科學創新網絡的高平均聚集系數均會抑制科學創新成果產出;在體系之間,不僅科學創新成果與技術創新成果之間存在相互促進的關系,而且科學創新網絡的平均聚集系數與技術創新成果之間以及技術創新網絡的平均聚集系數與科學創新成果之間均存在顯著負相關關系。在此結論基礎上,針對我國“科學——技術”協同創新政策制定,產學研合作發展提出相關建議。

【關鍵詞】開放創新;“科學——技術”協同創新;創新網絡;產學研合作

【中圖分類號】F124.3

一、引言

隨著全球競爭格局發生根本性變化,創新尤其是科學技術創新,已經成為引領國家發展的第一動力,不斷加快我國新舊動能轉換速度,推動我國綜合國力整體提升[1]。同時,國家的快速發展會帶來國內市場環境的瞬息萬變,影響著科技創新模式的選擇[2]。傳統的封閉式創新模式(closed innovation)認為,科技創新是組織的靈魂,應該由其內部獨立完成,并保證科技成果的保密性和獨享性,從而保持領先的競爭優勢[3][4]。然而,隨著時代的發展,科技創新的過程越來越復雜、需要承擔的風險和不確定性越來越大、知識的專業分工越來越明晰,組織僅依靠自身內部的資源很難完成創新,或者完成創新的成本高、周期長;而且,隨著人才流動性加大、知識轉移和傳播的難度降低,保證組織創新成果的獨享性也越來越難;加之風險資本的盛行和產品生命周期的縮短,一些新興組織能夠通過整合外部資源快速超越競爭對手[5]。在此背景下, Henry Chesbrough提出開放創新(open innovation)的概念[6],開放創新也開始逐漸取代封閉創新,成為更適合當今外部環境的科技創新模式。

開放創新是通過同時利用外部和內部資源以及內外部市場途徑實現技術進步的創新模式。相較于封閉式創新,開放創新更強調開放組織邊界,重視與利益相關者開展合作、知識交換,并希望通過利用互補的資源和能力最終加速創新過程[7]。基于該特點,學術界廣泛采用創新網絡(innovation network)描述開放創新模式,認為這種由節點和連線組成的網絡形式可以清晰地展現開放創新背景下創新主體之間跨邊界合作、整合互補資源的復雜創新過程[8]。依據社會資本理論和熊彼特創新理論,創新網絡中的各類網絡結構蘊含著來自其他創新主體的信息、知識等資源,這些豐富、多樣的外部資源是創新主體開展科技創新活動所需的關鍵要素。于是,學者們通常認為創新網絡的結構特征,比如網絡規模、網絡密度、聚集系數、結構洞、中心性等,是開放創新背景下影響科技創新水平的重要原因之一,并開展了一系列相關學術研究。

根據科學創新和技術創新兩類科技創新形式,該主題的研究主要分為兩方面。一方面是在科學開放創新體系內,研究科學創新網絡(簡稱“科學網絡”)及其結構特征對學術理論(論文)等科學創新成果的影響。科學網絡主要指基于科學創新活動主體(如學術研究者、科研機構、高等院校等)之間的合作關系構建的創新網絡,其合作目的主要為了合作實現某一領域的理論創新和學術突破。已有研究中,國內外學者分別從網絡的節點結構[9]、整體結構[10][11]、關系結構[12]的視角探究了科學網絡結構對科學創新產出的影響,研究的切入點多為個體創新能力的提高。另一方面是在技術開放創新體系內,研究技術創新網絡(簡稱“技術網絡”)及其結構特征對新型應用技術(專利)等技術創新成果的影響。技術網絡主要指基于技術創新活動主體(如發明家、企業等)之間的合作關系構建的創新網絡,其合作目的主要為了合作研發某項技術應用并獲突破和創新。學者們除了從節點結構、整體結構和關系結構的視角分析以外,還會探究組織層面[13]、區域層面,甚至國家層面的技術網絡結構特征對技術創新產出的影響,擁有更豐富的研究切入點。

縱觀上述研究,雖然學者們對科學開放創新和技術開放創新體系內部的創新機制進行了較為完善的研究,但是兩個體系之間的協同機制未被廣泛關注。“科學——技術”協同是學術界和實業界均重視的創新機制之一[14],已經成為當今科技創新活動的潮流,中國高鐵、北京中關村的成功以及5G、人工智能產業的蓬勃發展均離不開科學研究與技術應用之間的深度合作[15]。而今,開放創新作為“科學——技術”協同的新背景,為科學創新體系和技術創新體系加入了創新網絡這一新要素,影響了“科學——技術”的協同創新機制。因此,研究開放創新背景下的“科學——技術”的協同創新機制,即科學開放創新體系和技術開放創新體系之間相互影響的關系,不僅有利于豐富現有開放創新研究的內容,而且可以拓展科技協同創新的視角,為我國創新體系的完善做出理論貢獻。

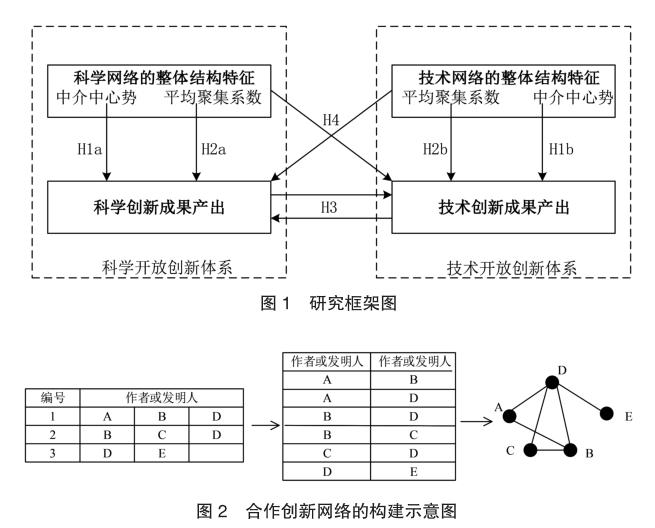

考慮到個體是科技創新最關鍵的因素[16],是提高組織、區域,乃至國家創新能力的源動力,本文從個體層面構建科學網絡和技術網絡,進而從網絡整體結構的角度探討科學開放創新體系和技術開放創新體系之間的協同機制。具體而言,首先,基于對前人文獻分析提出四個研究假設,探究科學開放創新體系和技術開放創新體系內,創新網絡整體結構特征對創新成果的影響,以及上述兩個體系之間的協同關系;其次,以我國通信產業為例,收集整理其1985——2014年的時間序列數據,構建以論文作者為結點的科學網絡和以專利發明者為結點的技術網絡;然后,基于知識生產函數提出了本文的回歸模型,采用OLS方法估計了模型參數,檢驗研究假設,得出研究結論;最后,根據研究結論提出具體可行的政策建議。

二、理論基礎及研究假設

(一)開放創新體系內部運行機制

個體作為社會人,總是被鑲嵌在各種不同的社會關系網絡中[17],其所處的網絡位置會為其帶來信息、知識、情感等有形或無形的資源,這些資源便是社會學領域常提及的“社會資本”,因此基于作者或發明人之間的合作關系建立的開放創新網絡也是社會關系網的一種,其中蘊含著流動的社會資本。社會學家Coleman[18]認為,一方面,社會資本與其他資本不同,其既不存在于物質的生產過程之中,也不依附于獨立的個人,而是存在于人際關系結構中,不同的網絡結構代表的社會資本不同;另一方面,與其他資本一樣,社會資本也會影響個體目標的實現。因此,對于開放創新網絡而言,由于不同的網絡結構包含的社會資本不同,進而會影響個體的創新產出。學術界針對網絡結構與創新產出之間的關系已進行了較為廣泛的研究,基于對這些文獻的梳理,本文從“中介中心勢與科技創新成果”“平均聚集系數與科技創新產出”兩個方面提出假設1和假設2。

1.中介中心勢與創新成果

中心性是衡量創新網絡中結點位置重要性的指標,占據網絡中重要位置往往意味著更大的信息優勢、中介優勢或距離優勢,中介中心性(betweenness centrality)則主要從中介優勢的角度反映結點在網絡中的重要程度[19]。多數學者的研究結論表明高中介中心性有利于網絡中個體的創新產出:一方面,處于高中介中心性位置的個體擁有信息優勢,其通過連接不同的群體可以接觸到多樣的信息,而信息的多樣性對科技創新具有決定性作用[20][21];另一方面,具有高中介中心性的個體擁有中介優勢,其通過占據最短路徑上的必經位置,不僅可以輕易獲取大量的信息流,而且可以篩選出高質量的合作者,而豐富的信息和可靠的合作者是科技創新的基礎條件之一[22]。

但是,從創新網絡的整體角度考慮,若中介中心性最大的個體的重要程度遠大于網絡中其他個體的重要程度,即網絡的中介中心勢(betweenness centralization)較高,則網絡中的社會資本會主要集中于個別個體,進而產生壟斷社會資本的現象。一方面,這種現象不僅會使壟斷者缺少競爭對手,也會使網絡中缺少相互競爭的關系,進而影響了網絡整體的多樣性和創新活動動力,不利于創新產出[23];另一方面,較強的壟斷程度會使網絡中的其他個體的資源獲取成本提高,甚至無法在短時間內追趕上或超越壟斷者,進而影響網絡整體的創新積極性和活力,不利于創新產出[24]。因此,提出如下假設:

H1a:科學網絡的中介中心勢對科學創新成果產出水平具有負向影響。

H1b:技術網絡的中介中心勢對技術創新成果產出水平具有負向影響。

2.平均聚集系數與創新產出

集聚系數作為反映網絡內各結點之間聯系緊密程度的重要指標,代表著網絡中各主體之間信息流動的頻繁程度,個體之間的信息交換與聯系頻繁程度越高,則網絡平均聚集系數越高。多數學者認為高聚集系數不利于創新產出,比如Shi Y和Guan J C[25]以我國納米產業為例研究小世界網絡對創新的影響時發現,較高的聚集系數不利于個人發明專利的產出;閆藝和韓軍輝[26]以我國信息技術產業為例構建產學研合作網絡,研究小世界、知識基礎和企業創新之間的關系發現,當網絡聚集系數高于臨界值時,其與企業創新呈負向關系而且知識基礎會負向調節聚集系數與企業創新之間的關系;Wang Z Y 等人[27]在研究網絡結構對創新擴散的影響時發現,當網絡的聚集系數增加時,創新傳播的性能會下降,不利于網絡中的創新產出。關于較高的聚集系數不利于創新產出的原因主要有兩個方面:首先,高聚集性會產生信息冗余,相同的信息在網絡中循環傳遞,會使網絡中的主體對待事物的看法基本一致,缺乏不同觀點之間的碰撞與交流,難以產生新觀點,不利于科技創新成果產出[28];其次,高聚集性會形成信息壁壘,網絡中觀點的一致性會阻礙主體對不同信息的接受,形成信息進入壁壘,不利于網絡內的信息多樣性,而信息的多樣性是創新的關鍵因素之一,因此不利于科技創新成果的產出[29]。

從創新網絡的整體角度考慮,若網絡中各個創新主體的聚集系數均較高,即網絡的平均聚集系數較高,則網絡整體會呈現信息冗余、信息壁壘較高的狀態,進而不利于網絡整體的創新產出。因此,提出如下假設:

H2a:科學網絡的平均集聚系數對科學創新成果產出水平具有負向影響。

H2b:技術網絡的平均集聚系數對技術創新成果產出水平具有負向影響。

(二)開放創新體系之間協同機制

1.科學創新成果和技術創新成果

科學創新強調對現存世界的探索和認識,其成果具有一般性和普適性,并以學術理論成果(論文)為主要表現形式;技術創新則更強調對現存世界的改變和利用,其成果具有明確的應用目的,并主要表現為擁有發明專利、著作權等知識產權。科學成果和技術成果之間的關系一直是學術界關注的問題。傳統的觀點認為技術是應用科學,技術成果是對科學原理的具體運用30,但是越來越多的學者們發現,科學成果與技術成果之間并不是簡單的線性關系,科學和技術存在著各自獨立卻并非相互隔離的發展過程[31][32],又被稱為共同演化關系(coevolution)。雖然科學和技術存在著各自獨立的發展過程,它們并非相互隔離,在科學創新的過程中,技術成果不僅可以為科學發現提供試驗工具等,而且可以為科學研究驗證前沿理論設想,有利于科學“探索”(exploration),揭示更多新的理論;在技術創新過程中,科學成果則為技術研發提供了理論依據,聚焦于潛在需求,有利于發明“利用”(exploitation),對已有技術和理論進行完善、整合,研發出更多新的技術。基于此,本文提出如下假設:

H3:科學創新成果與技術創新成果之間存在相互促進作用。

2.科學技術網絡與科學技術成果

根據社會資本理論,不同的網絡結構特征蘊含的信息資源量不同,進而影響創新成果的產出,基于此,前文分別提出“科學網絡的中介中心勢和平均聚集系數均會抑制科學創新成果產出”以及“技術網絡的中介中心勢和平均聚集系數均會抑制技術創新成果產出”的假設。另外,根據共同演化理論,科學創新成果可以來自于對技術成果的理論思考,技術創新成果也可以來源于對科學成果的利用、組合[33],即科學成果與技術成果之間存在相互促進的關系。因此,抑制科學創新成果產出的科學網絡結構特征,也會在一定程度上抑制技術創新成果產出;同理,抑制技術創新成果產出的技術網絡結構特征,也會抑制科學創新成果的產出。

基于假設1、假設2和假設3,本文提出如下假設:

H4a:科學網絡的中介中心勢和平均聚集系數均對技術創新成果產出水平具有負向影響。

H4b:技術網絡的中介中心勢和平均聚集系數均對科學創新成果產出水平具有負向影響。

綜上所述,研究框架如圖1所示。

三、數據來源及變量設定

(一)數據來源與處理

為了檢驗上述研究假設,本文選擇我國通信產業為樣本。Zhang G P等人[34]、高霞和陳凱華[35]等多位學者也曾以該產業為例研究開放創新和產學研協同問題,本文選擇通信產業的主要原因為:一是由于通信技術本身的復雜性,其創新通常會涉及數學、物理學、計算機科學、信息與通信科學等多個學科,開放創新是該行業較為普遍創新模式;二是由于通信行業的變革速度快,其創新過程需要結合強調“利用”的技術創新和強調“探索”的科學創新,科學技術協同是該行業的重要標志之一,比如我國參與制定的全球第一個5G標準便是中國通信研究院、薩里大學等科學創新者和華為、三星等技術創新者合作形成的成果。因此,通信行業適合于研究本文關于開放創新背景下科學技術協同創新機制的問題。

本文采用的通信產業專利數據來源于“專利信息服務平臺”(search.cnipr.com),并根據與通信產業相關的國際專利分類號(簡稱“IPC號”)檢索了1985——2014年間我國通信產業所有專利(不考慮港澳臺),共得到303 571條專利數據;同時,本文使用的通信產業論文數據來源于“中國知網”(www.cnki.net),主要檢索了1985——2014年間與通信產業有關且來源于SCI、核心以及EI期刊的論文,共得到192 419條數據。另外,由于我國的通信產業在1985年之前處于起步階段,發展較為緩慢,但自1985年起,進入大發展時期,年增長率超過GDP[36],因此本文選擇1985年作為數據的起始年份。此外,外商直接投資和研究開發投入的數據來源于1986——2014年的《中國統計年鑒》以及1991——2014年的《中國科技統計年鑒》,并通過非線性擬合的方法補齊了缺失的部分年份的數據。

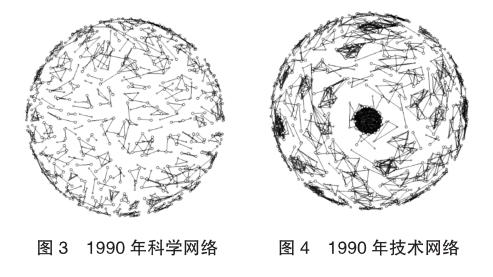

本文根據1985——2014年間的專利和論文數據,以五年為移動時間窗口[37],使用社會網絡分析軟件Pajek5.01分別構建了科學網絡和技術網絡,其構建過程如圖2所示。

其中,1、2、3等編號代表每一條專利或論文數據且編號與數據一一對應,A、B、C、D、E等字母代表專利發明人或論文作者。

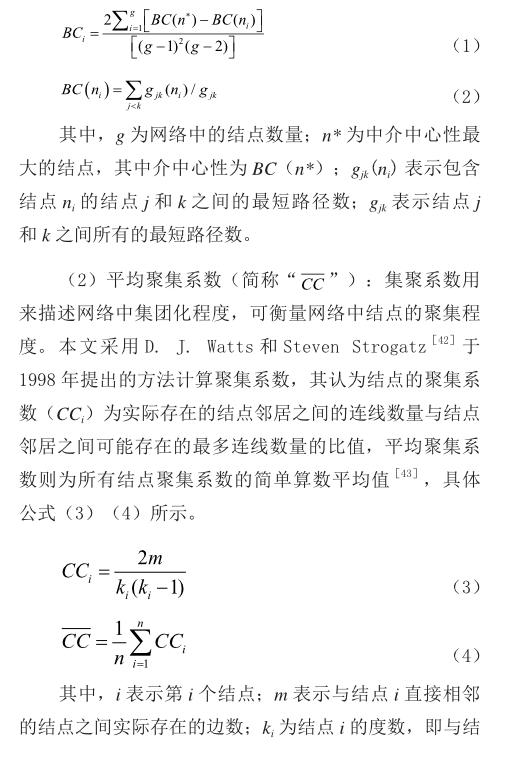

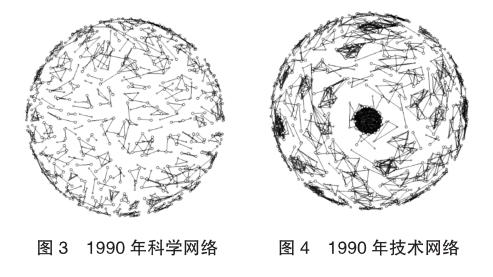

在科學網絡中,結點代表論文作者,結點之間的連線代表合作發表論文的關系,以1990年為例,科學網絡如圖3所示。

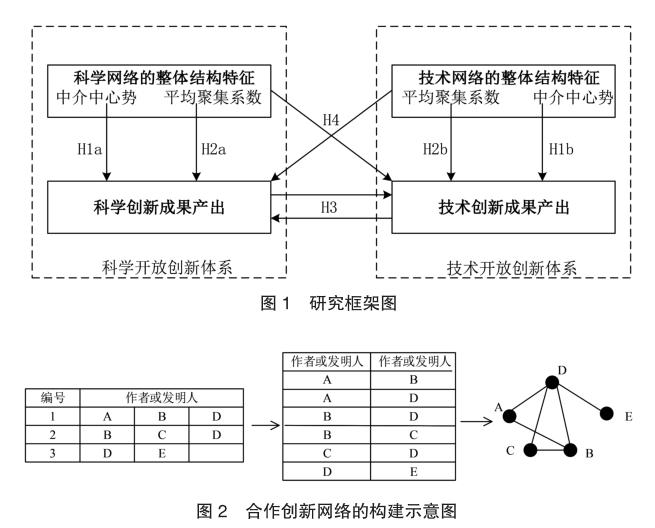

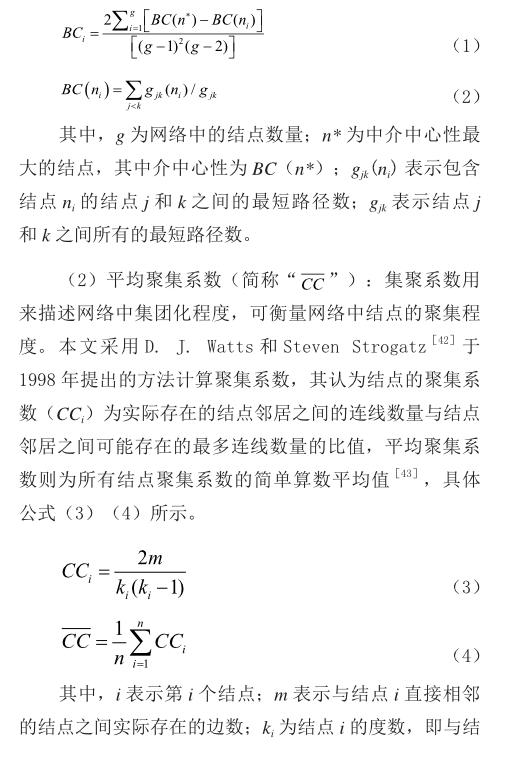

在技術網絡中,結點代表專利發明人,結點之間的連線代表合作發明專利的關系,以1990年為例,技術網絡如圖4所示。

(二)模型中的變量

1.科技創新成果層面的變量

科技創新成果包括科學創新成果和技術創新成果,本文分別選擇論文發表數量和專利申請數量代表個人的科學創新成果和技術創新成果。

(1)科學創新成果(簡稱“AR”):研究者的科學創新成果往往可以使用論文發表數量評估[38],但僅考慮論文數量會忽視研究質量,因此本文使用研究者在核心、SCI和EI等高質量期刊上發表論文的數量作為衡量研究者的科學創新成果的指標。本文用符號ARi表示研究者的科學創新成果的產出水平,即論文發表數量,其中i代表在第i年研究者發表的文中總數。

(2)技術創新成果(簡稱“PA”):發明專利的申請數量是反映研究者技術創新成果的產出水平的重要指標之一[39]。其雖然不是衡量創新能力最優的指標,但也具有其它指標所不可替代的優點,比如數據量的充足性為縱向研究提供了機會[40],因此,本文選擇專利申請數量作為反映創新產出的指標。本文用符號PAi表示研究者的技術創新成果,即專利申請數量,i代表第i年研究者的專利總數,其中i取值為1985年到2014年。

2.創新網絡層面的變量

本文通過中介中心性和平均聚集系數這兩個變量研究合作創新網絡的結構特征對科技創新成果的影響。

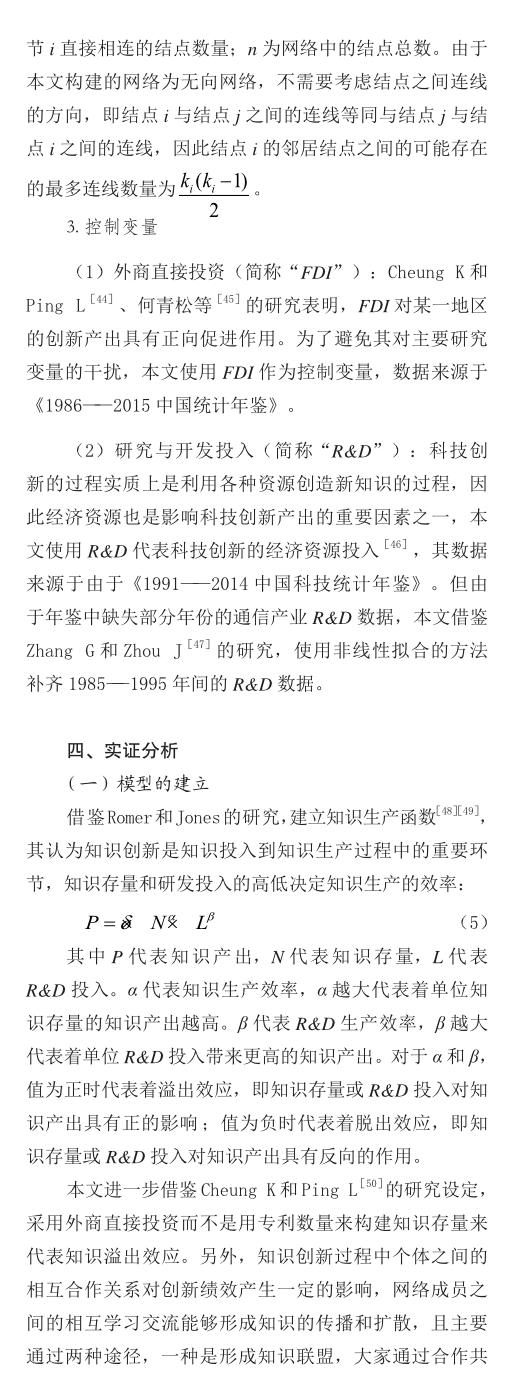

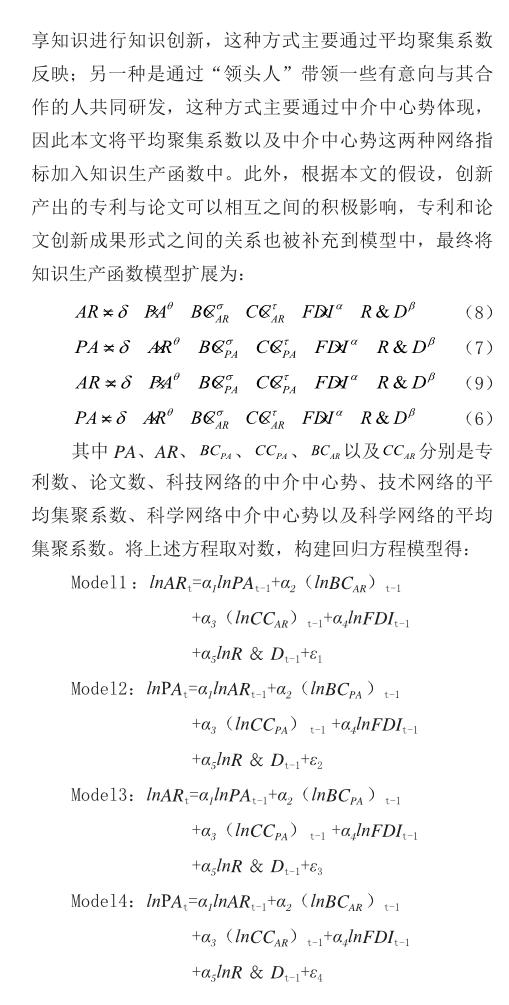

(1)中介中心勢(簡稱“BCi”):中介中心性用于描述網絡中結點的重要程度,本文使用Freeman[41]于1979年提出的計算中介中心性的方法,其認為結點的中介中心性(BC(ni))為該結點位于最短路徑上的頻率,頻率越大則該結點的中介中心性越高;中介中心勢為中介中心性最大的結點與網絡中其它結點之間的中心性實際之差的合計數與可能存在的同規模網絡的中心性之差的合計數最大值之比,具體如公式(1)(2)所示。

(二)描述性統計分析

表1展示了模型中各個變量的描述性統計和相關性分析結果。其中,由于中介中心勢與平均聚集系數的取值在0到1之間,因此其對數的均值都小于零,另外,由于1997年之前的專利和論文數量較少,lnPA和lnAR的均值較小,方差較大。從相關性分析結果可以得出,lnFDI與lnPA、lnAR之間的相關系數均為正,而且均大于0.8,這與已有研究中R&D能促進創新產出的結論保持一致的[51][52]。但是由于時間序列數據的局限性,變量之間的相關性可能是其相同的時間變動趨勢導致的,因此需要進行平穩性檢驗和協整檢驗。

(三)平穩性檢驗

由于本文選取的變量數據為時間序列數據,因此需要檢驗lnAR、lnBCAR、lnCCAR、lnR&D、lnFDI、lnPA、lnBCPA以及lnCCPA變量是否平穩,以避免“偽回歸”現象,使用Eviews計量軟件對變量進行ADF單位根檢驗的結果如表2所示。

由表2可得,在5%顯著性水平下,各個變量的ADF值大于臨界值,但一階差分后的各個變量的ADF值小于臨界值,因此,前者不能拒絕含有單位根的原假設,但后者可以拒絕原假設,這意味著這8個過程均為一階單整過程,即自身不能通過平穩性檢驗,但是一階差分后結果可以通過平穩性檢驗,需要進一步通過協整檢驗來驗證這些變量之間是否存在長期的均衡關系。

(四)協整檢驗

根據上述平穩性檢驗的結果可知,lnAR、lnBCAR、lnCCAR、lnR&D、lnFDI、lnPA、lnBCPA以及lnCCPA均為一階單整過程,但由于通過差分獲得的平穩數據會損失原有信息,因此本文進一步通過協整檢驗來確定變量之間是否存在長期均衡關系,以期在避免“偽回歸”現象的前提下,最大程度的保留原有變量所包含的信息。對于本文的多變量情況,適用于Johansen協整檢驗的方法[53],各個模型協整檢驗的具體結果如表3所示。

由表3可得,在10%顯著水平上,模型1、3、4拒絕了不存在協整關系的原假設,接受了存在一個協整關系的原假設,即這些模型中的變量存在協整關系,模型具有長期均衡關系。模型2雖然在5%顯著水平上拒絕不存在協整關系的原假設,接受存在一個協整關系的原假設,通過了協整檢驗,但為使結果更加可靠,本文選擇在10%顯著水平下的協整分析結果,模型2拒絕存在一個協整關系的原假設,即認為僅模型1、3、4通過了協整檢驗。

(五)回歸分析

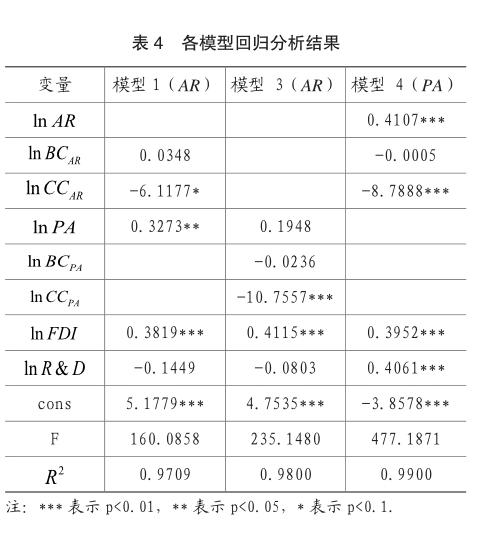

根據協整檢驗的結果,模型1、3、4方程中的變量存在長期均衡關系,避免了“偽回歸”現象,可以使用回歸分析檢驗變量之間關系。本文使用Stata 12軟件對模型進行最小二乘法回歸,系數估計分析結果如表4所示。

在模型1中,科學網絡中介中心勢(BCAR)與科學創新成果(AR)之間不存在顯著關系,假設H1a未得到檢驗;科學網絡的平均聚集系數(CCAR)在10%的顯著水平下對科學創新成果(AR)具有負向影響,系數為-6.1177,假設H2a得到檢驗。

模型2由于未通過Johansen協整檢驗而被剔除,使得技術網絡中介中心勢(BCPA)對技術創新成果(PA)影響以及技術網絡的平均聚集系數(CCPA)對技術創新成果的影響均無法被驗證。因此,假設H1b和假設H2b未得到驗證。此兩項假設需進一步分析相關數據,作深入探究。

在模型1中, 技術創新成果(PA)在5%的顯著性水平下對科學創新成果(AR)具有正向影響,系數為0.3273;在模型4中,科學創新成果(AR)對技術創新成果(PA)的產出也具有顯著正向影響(r=0.4107,p<0.05),因此,假設H3得到驗證。

在模型3中,技術網絡的聚集系數(CCPA)在1%的顯著性水平下抑制科學創新成果(AR)產出,系數為-10.7557;在模型4中,科學網絡的平均聚集系數(CCAR)對技術創新成果(PA)產出具有顯著負向影響(r=-8.7888,p<0.01)。但在模型3和模型4中,中介中心性(BCAR、BCPA)對創新成果(PA、AR)的影響均不顯著。因此,假設H4a和假設H4b得到了部分檢驗。

五、結論與政策建議

在探究開放創新背景下“科學——技術”協同創新機制的過程中,本文對相關文獻和理論進行了分析,提出了關于科學和技術開放創新體系內部運行機制以及科學和技術開放創新體系之間協同機制的研究假設。本文以我國通訊行業為樣本,收集了其1985——2014年的專利申請數據和論文發表數據,采用社會網絡分析方法量化開放創新背景,分別構建了以論文作者為結點的科學網絡和以專利發明者為結點的技術網絡,并計算中介中心勢、平均聚集系數等整體結構特征。最后,基于知識生產函數提出回歸模型,采用時間序列數據模型對上述假設進行了驗證。實證結果表明:首先,在開放創新體系內部,科學網絡的平均聚集系數對科學創新成果產出具有顯著的抑制作用。其次,在開放創新體系之間,科學創新成果產出水平與技術創新成果產出水平之間存在相關促進的關系,而且,科學網絡的高平均聚集系數會抑制科學成果產出,技術網絡的高平均聚集系數也會抑制科學創新成果產出。

(一)理論貢獻

相較于目前學界基于單一視角下對開放創新體系內部運行機制的研究,本研究創新性地聚焦于科學開放創新體系和技術開放創新體系雙視角,提出并驗證了兩個體系之間存在的協同機制。具體而言,已有研究主要聚焦于探索單一開放創新體系內,創新網絡對創新產出的影響,并得到創新網絡的節點結構、整體結構、關系結構等特征均會顯著促進或抑制創新產出的研究結論。本文則不僅考慮了單一開放創新體系內的運行機制,而且整合了社會資本和科技協同創新的研究,同時聚焦于科學開放創新體系和技術開放創新體系雙視角,得出了科學網絡的整體特征會影響技術創新成果產出,同時技術網絡的整體特征也會影響科學創新成果產出的結論。該結論一方面鞏固了已有研究對于開放創新的認可,突出了創新網絡的價值,另一方面突破了單一開放創新體系的視角局限,強調科學開放創新體系和技術開放創新體系之間存在的協同機制,豐富了現有研究的內容。

(二)實踐啟示

首先,在開放創新背景下,科學技術創新發展要“兩手抓”。在實踐中,技術開放創新體系主要以企業和經濟實體人員為主導并以解決技術問題為主要目標,而科學開放創新體系主要以大學和科研院所人員為主導并以發現新的科學現象為主要目標,該現象使得科學網絡和技術網絡的主導成員類型和行為目標不一致,導致這兩類創新網絡的優化政策往往難以協同。而本文結論表明科學開放創新體系和技術開放創新體系之間存在協同機制,科技創新成果的產出水平往往同時受到這兩類創新網絡特征的影響。因此,為了推進科技創新發展,需去除科學與技術壁壘,發揮我國國家科技計劃的資源配置和動員作用,一方面,通過科技計劃可以協同科學創新和技術創新的目標,比如在技術專項中開設國家戰略領域的研發項目,在科學專項中設置行業技術難題攻關項目;另一方面,通過科技計劃可以協同科研人員和技術人員的創新網絡優化,比如鼓勵高校設置流動崗位吸引企業人才加入,鼓勵企業與高校合建“創新中心”,產學研深度合作,實現專業領域理論突破和企業自身技術創新,體現合作共贏理念。

其次,在開放創新背景下,科學技術創新發展要“重跨界”。改革開放四十余年來,我國的人才聚集政策得到有效實施,人才聚集的正效應使得大量同類型的人才在高校、企業、科技園區等組織內部形成聚集,促進了某一地區或行業的快速發展;在實施創新驅動發展戰略的過程中,十三五規劃綱要也提出了“集聚創新型人才”的更高要求。但是,根據本文結論,在開放創新背景下,過高的網絡聚集性將在一定程度上不利于科技協同創新,因此,在創新型人才聚集過程中,應盡量緩解創新人才所嵌入網絡的整體聚集程度,比如,鼓勵組建跨組織、跨區域、跨學科的科研團隊,推動開展跨行業、跨領域、跨體制的重大技術整合,乃至是為人才流動提供跨地區、跨行業的便利條件,最終實現多樣性、多元化地創新型人才聚集。

(三)不足與未來研究方向

首先,由于本研究使用的數據中不包括研究者發表文章的被引用次數以及期刊的影響因子,僅通過篩選核心、SSCI、EI期刊粗略地判斷科技成果質量,因此無法確定創新網絡的結構特征與科技成果質量之間的關系。未來的研究可以通過補充研究數據彌補該不足。

其次,由于本研究采用了時間序列數據,因此沒有探究在某一時間截面上不同地域或不同領域之間存在的科學網絡和技術網絡的促進或抑制關系,以及如何在開放創新背景下優化科技協同創新機制,其各自的協同優化機制是否會存在差異等問題。未來的研究可以通過面板數據拓展這一思路。

主要參考文獻:

[1]中華人民共和國科學技術部.國家創新驅動發展戰略綱要,2017-1-17日.

[2]梁云.市場環境、社會發展和經濟發展[J],財經問題研究,2013(3).

[3]Chandler A D,“The Visible Hand:The Managerial Revolution in American Business”. Cambridge,Mass:Belknap Press,1977.

[4]Chandler A D H T.Scale and Scope,“The Dynamics of Industrial Capitalism”.Cambridge,Mass:Belknap Press,1990.

[5]凌學忠,楊若鑫,李紀珍.國家開放創新體系:文獻綜述[J],創新與創業管理,2016(1).

[6]Chesbrough H W,“Open Innovation:The New Imperative for Creating and Profiting from Technology”.Cambridge:Harvard Business School Press,2003,42-55.

[7]Chesbrough H,“The era of open innovation”.MIT Sloan Management Review,2003,Vol.44,No.3,pp.35–41.

[8]彭華濤,Bert Sadowski.開放式創新網絡形成及演化的探索性案例研究[J],科研管理,2014(8).

[9]Guan J,Pang L,“Bidirectional relationship between network position and knowledge creation in Scientometrics”.Scientometrics,2018,Vol.115, No.1.201-222.

[10]Ortega J L,“Influence of co-authorship networks in the research impact:Ego network analyses from Microsoft Academic Search”.Journal of Informetrics, 2014,Vol.8,No.3,pp.728-737.

[11]王崇鋒,高澤鵬.創新團體、結構洞非均衡性與創新產出——基于海洋產業的省級面板研究[J],山東大學學報(哲學社會科學版),2017(1).

[12]Abbasi A,Altmann J,Hossain L,“Identifying the effects of co-authorship networks on the performance of scholars:A correlation and regression analysis of performance measures and social network analysis measures”.Journal of Informetrics,2011,Vol.5,No.4, pp.594-607.

[13]解學梅,左蕾蕾.企業協同創新網絡特征與創新績效:基于知識吸收能力的中介效應研究[J],南開管理評論2013(3).

[14]高正,馬鵬程,陳志軍.產學研合作與企業績效關系研究:基于動態創新能力的視角[J].山東大學學報(哲學社會科學版),2018年(3).

[15]陳勁,陽銀娟.協同創新的驅動機理[J].技術經濟,2012(8).

[16]劉亮.習近平:創新的事業呼喚創新的人才[EB/OL] http://news.cctv.com/2016/04/17/ ARTI4pCbGxhabjYmS1524vGM160417.shtml,2016-04-17.

[17]Jackson M O,Rogers B W,Zenou Y,“The Economic Consequences of Social Network Structure”,Cepr Discussion Papers,2016,No.1,49-95.

[18]Coleman J S,“‘Social Capitaland Schools”,Education Digest,1988.

[19]Newman M E J,“A measure of betweenness centrality based on random walks”,Social networks,2 005,Vol.27,No.1,39-54.

[20]Brandes U,Borgatti S P,Freeman L C,“Maintaining the duality of closeness and betweenness centrality”,Social Networks,2016,Vol.44,153-159.

[21]Gilsing V,Nooteboom B,Vanhaverbeke W,et al.“Network embeddedness and the exploration of novel technologies:Technological distance,betweenness centrality and density”,Research policy,2008,Vol.37, No.10,1717-1731.

[22]鄭向杰,趙炎.聯盟創新網絡中企業嵌入與區域位置對企業知識創造能力影響的實證研究[J].研究與發展管理,2013(4).

[23]陳明明,張國勝.多樣性、行政壟斷與我國區域經濟增長[J].產經評論,2017年(5).

[24]王貴東.中國制造業企業的壟斷行為:尋租型還是創新型[J].中國工業經濟,2017(3).

[25]Shi Y,Guan J C,“Small-world network effects on innovation:evidences from nanotechnology p a t e n t i n g”, J o u r n a l o f N a n o p a r t i c l e Research,2016,18(11):329.

[26]閆藝,韓軍輝.產學研合作網絡小世界性、知識基礎與企業創新[J].科技管理研究,2017(19).

[27]Wang Z Y,Han J T,Zhao J,“Identifying node spreading influence for tunable clustering coefficient networks”,Physica A Statistical Mechanics & Its Applications,2017,Vol.486,242-250.

[28]Moody J,White D R,“Structural Cohesion and Embeddedness:A Hierarchical Concept of Social Groups”,American Sociological Review,2003,Vol.68, No.1,103-127.

[29]Portes A,Sensenbrenner J,“Embeddedness and Immigration:Notes on the Social Determinants of Economic Action”,American Journal of Sociology,1993,Vol.98,No.6,1320-1350.

[30]Gardner P L,“The relationship between technology and science:some historical and philosophical reflections”,International Journal of Technology and Design Education,1994,No.4,123-153.

[31]Nelson R R,“The market economy,and the scientific commons”,Research Policy,2004,Vol.33, No.3,455-471.

[32]Rip A,“Science and Technology as Dancing Partners”,Technological Development and Science in the Industrial Age,1992,231-270.

[33]林苞.科學-技術的匯合與分離:演化的視角[J].科學學研究,2014(7).

[ 3 4 ] Z h a n g G , D u a n H , Z h o u J .“N e t w o r k s t a b i l i t y , c o n n e c t i v i t y a n d i n n o v a t i o n output”,Technological Forecasting & Social Change,2 016,Vol.114,No.2,339-349.

[35]高霞,陳凱華.基于SIPO專利的產學研合作模式及其合作網絡結構演化研究——以ICT產業為例[J].科學學與科學技術管理,2016(11).

[36]《中國通信年鑒》2016年卷編輯委員會.中國通信年鑒[M].北京:《中國通信》雜志社,2016.

[37]Fleming,L.,King,C.,& Juda,A,“Small worlds and regional innovation”,Organization Science,2007,Vol. 18,No.6,938–954.

[38]Toutkoushian R K,Porter S R,Danielson C,et al,“Using Publications Counts to Measure an Institutions Research Productivity”,Research in Higher Education,2003,Vol.44,No.2,121-148.

[39]He J,Fallah M H,“Is inventor network structure a predictor of cluster evolution ”,Technological Forecasting & Social Change,2009,Vol.76,No.1,91-106.

[40]Archibugi D,Planta M,“Measuring technological change through patents and innovation surveys”,Tech novation,1996,Vol.16,No.9,451-468.

[41]Freeman L C,“Centrality in social networks conceptual clarification”,Social Networks,1978,Vol. 1,No.3,215-239.

[42]D.J.Watts,Steven Strogatz,“Collective dynamics of ‘small-world networks”,Nature,1998,Vol.393,No.6684,440–442.

[43]Schilling M A,Phelps C C,“Interfirm Collaboration Networks:The Impact of Large-Scale Network Structure on Firm Innovation”,Management Sc ience,2007,Vol.53,No.7,1113-1126.

[44]Cheung K.,Ping L,“Spillover effects of FDI on innovation in China:Evidence from the provincial data”,China economic review,2004,Vol.15,No.1,25-44.

[45]何青松,王冬梅,蔡琳.改革開放背景下FDI技術溢出效應及其階段性變化[J].山東大學學報(哲學社會科學版),2012(2).

[46]單偉,馬文,高俊光.彈性視角下的R&D投入與產出關系研究[J].科學學研究,2017(7).

[47]Zhang G,Zhou J,“The effects of forward and reverse engineering on firm innovation performance in the stages of technology catch-up:An empirical study of China”,Technological Forecasting and Social Change,2016,Vol.104,212-222.

[48]Jones C I,“R&D-Based Models of Economic Growth”,Journal of Political Economy,1995,Vol.103, No.4,759-784.

[49]Romer P M,“Endogenous Technological Change”,Nber Working Papers,2015,Vol.98, No.98,71-102.

[50]Cheung K.,Ping L,“Spillover effects of FDI on innovation in China:Evidence from the provincial data”,China economic review,2004,Vol.15,No.1,25-44.

[51]Cheung K.,Ping L,“Spillover effects of FDI on innovation in China:Evidence from the provincial data”,China economic review,2004,Vol.15,No.1,25-44.

[52]邵玉君.FDI、OFDI與國內技術進步[J].數量經濟技術經濟研究,2017(9).

[53]Johansen S,Juselius K,“Maximum likelihood estimation and inference on cointegration—with applications to the demand for money”,Oxford Bulletin of Economics and statistics,1990,Vol.52, No.2,169-210.