鄉(xiāng)愁里的茶王村

許文舟

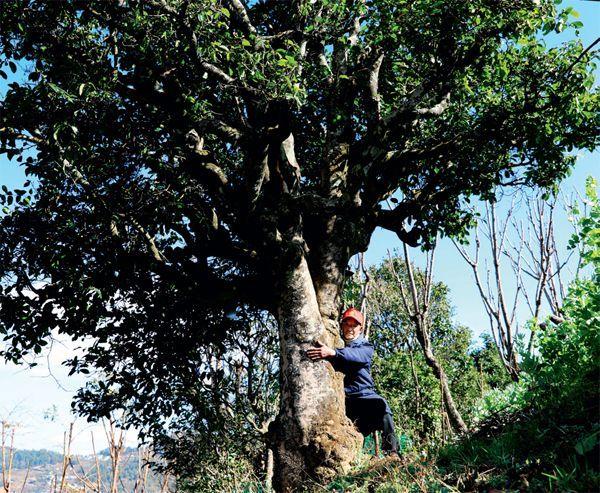

1茶農(nóng)與茶。

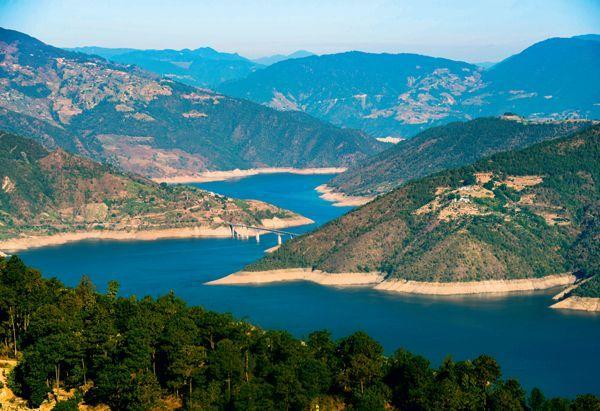

2茶王前的瀾滄江百里長湖。

以往到茶王村都是我一個人,這次例外,帶了兩位捷克人,七位美國人。雖然是淡季,茶王村游客仍然絡(luò)繹不絕。3200多年的茶王鶴立于村子的東南方,一年四季都有人立案焚香,行禮如儀。停車場到茶王900多米的道路兩旁,攤點排列,攤主是剛完了授粉、薅草、除蟲等一系列活計的農(nóng)民,一片茶葉,讓他們找到了另一條致富的路子。攤上所賣的產(chǎn)品除了傳統(tǒng)的手工茶,更多的是一些手工制品,白毛邊垛底鞋、火燒蠶豆、荷葉包雞、鮮采的蜂蜜、腌制的橄欖等,有的讓人垂涎欲滴,有的讓人愛不釋手。900多米的距離,花了足足半個多小時,捷克的麗莎買了布鞋,美國的湯姆先生對木煙斗愛不釋手,亨利則買了為數(shù)不少的古樹茶。

1茶王村全景。

仙風(fēng)道骨老茶王

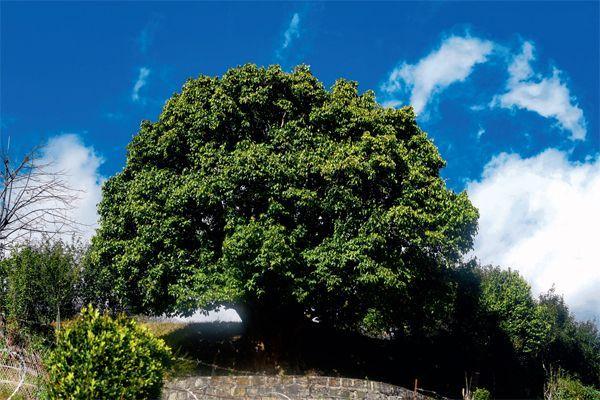

2茶王村比比皆是的古樹茶。

“茶王!”捷克的麗莎先驚叫起來。大伙這才抬起頭,茶王就站在一個高埂上,泰然自若,在空曠蒼涼的天地間一派青蔥,與山山黃葉飛的情景形成了鮮明的對比。茶王高10.6米,根部周長2.8米,與我20年前第一次見到茶王一樣,除了滄桑感,還有幾分仙風(fēng)道骨的意味。那時茶王沒有任何保護措施,孤零零地杵在山坡,我摟抱過它的腰身,撫摸過它的褶皺,甚至采過它的籽實與芽葉,現(xiàn)在還留有茶王葉子做成的書簽。之后無數(shù)次到過茶王村,或帶朋友參觀,或為外賓講解,每次我都會留一點時間給自己,在茶王面前駐足與凝神。

其實,翻過榨房梁子,離茶王村還有3公里,便能清楚地看見茶王了。它站在山坡,清楚地看見蘑菇形的樹冠,完全是一團濃綠,在深冬里異常醒目。剎那間,我內(nèi)心有一種難以言說的雀躍感,如同一粒放在火塘里的蠶豆,蹭地一下蹦得老高。這種感覺并不因為我多次到來而變?nèi)踝兊吹故且淮伪纫淮螐娏遥苍S這就是茶王攝人心魄的氣場。茶王真的具有王者風(fēng)范,滄桑的枝干與玉潤的鮮葉形成了鮮明的對比,讓人感覺樹齡越古老發(fā)出的葉子越幼嫩。主干需要5人才能合抱,輕輕撫摸,便感覺如在一位老人手掌里的摩挲,甚至感覺到茶王的溫度。嗅著茶香,我看見陽光從茶王些微的間隙中瀉下來,把周身皺褶的樹干映得斑駁陸離。在茶王的每一片葉子上面,你無法知道它的紀(jì)年,歲月都藏在苔蘚中。站在茶王面前,只有敬畏!茶王后面的山叫香竹箐,其名來源于山半腰至山脊間成片的香竹,雖然不是全縣最高的,卻有一脈相承的宏闊與沉雄。

3茶王。

4茶王村比比皆是的古樹茶。

早在上個世紀(jì)90年代初,茶王就有了一定的名聲,就有人前去瞻仰或拜謁。見到游客,村民們只會看圍觀熱鬧,游客走后,這些看熱鬧的村民這才想起,又耽擱了一天的農(nóng)事。其實,那時的茶王身份就基本確定了——1982年北京農(nóng)展館館長王廣志先生以同位素方法,推斷其樹齡超過3200年后,廣州中山大學(xué)植物學(xué)博士葉創(chuàng)新亦對其進行研究,結(jié)論一致。觀念在變,先是村名由香竹箐變成了茶王村,后來茶樹也由“茶祖”變成“茶王”。王者為大。茶王能夠生存下來,算是奇跡,大集體年代饑饉狀況下,許多古茶樹就這樣被砍掉了,現(xiàn)在比比皆是的古茶樹樁,足以全面睥睨那個年代的生存狀態(tài)。

3200多年的茶王是神秘的,它驅(qū)使我一次次走進它。20年前第一次去,茶王村沒有吃住的地方,一般老百姓家也很窮,根本就不會把你邀約到家里,不是他們小氣,而是他們怕家里的困難讓人見笑。那時李映堂才49歲,他是茶王村第一個約我進家里喝茶的人。我與他小心地聊著現(xiàn)狀,客套地夸贊彼此,除了那罐茶,還真的沒在他家吃過什么。那一天餓得我兩眼昏花,結(jié)果還只能返回縣城,才狼吞虎咽地填飽肚子。第二次去是10年前的3月,茶王四周已架設(shè)了防護欄,只能在離茶王100多米外的地方觀瞻,這的確可以杜絕一些對茶王的干擾。第三次去是7年前,隨著茶王聲名雀起,政府職能部門通過綜合考慮,遷出了與茶王比鄰的13家農(nóng)戶,給茶王留下生存的空間。

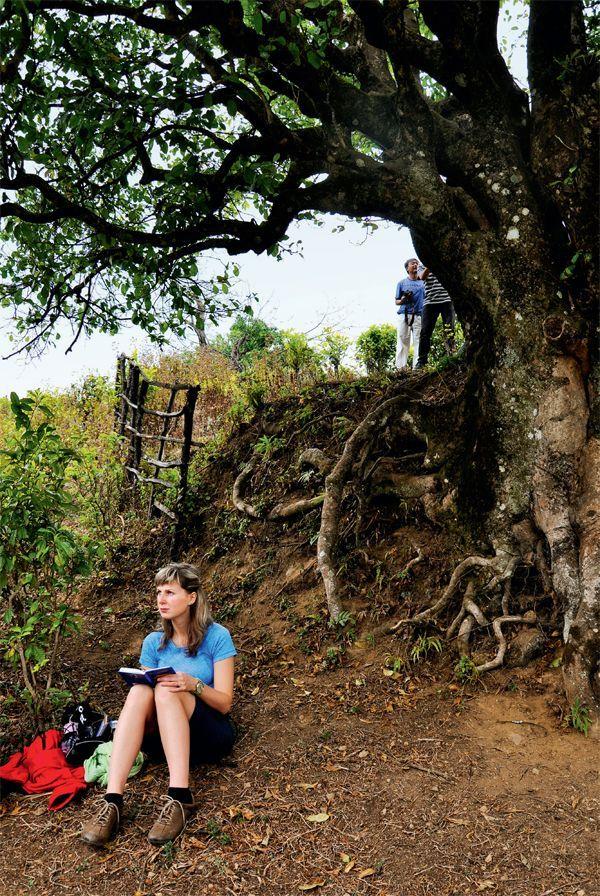

5外國友人在3200年的茶王樹下。

茶王村里護茶人

時隔7年再來,才發(fā)現(xiàn)這是茶王村變化最大的時間段。茶王村613戶農(nóng)戶,除了極個別原因特殊之外,家家都蓋起了洋房。進戶的道路硬化,出戶的污水凈化,所以隨便走進誰家,都給人整潔的感覺。停車場到茶王的攤點已經(jīng)告別了臟亂差,每個攤位亮證經(jīng)營,產(chǎn)品擺放規(guī)范,質(zhì)量符合要求。除了茶,新增了許多特色小吃,李大媽的豆油粉攤前,總是人頭攢動,除了現(xiàn)場吃,還會有人帶著走。油粉一層鍋粑一層的做法,讓我想起小時候,爬在大鐵鍋邊沿看著母親攪油粉的情形。村里有民宿供游客選擇,有些民宿甚至超過城里的星級賓館,再也不會找不到吃住的地方了。第一批沿路擺攤的14戶村民,已經(jīng)完成資本原始積累,搖身成為村里茶葉大戶,很專業(yè)地去進行古樹茶生產(chǎn)了。李映堂老實本分,10多年前還是困難戶呢,現(xiàn)在同樣是數(shù)一數(shù)二的古樹茶專業(yè)戶。

多次打擾李映堂,我都不好意思再讓他知道我來茶王村了。結(jié)果他還是知道了我來的消息。這樣,只好再到他家坐坐,畢竟與他又多年不見。想不到一生務(wù)農(nóng)的老頭,居然把一個庭院弄得像花圃,蘭花吐露幽香,盆栽的各種蔬菜青翠欲滴。自從做起茶,李映堂家的生活就一天天好起來。兩個兒子分別蓋了洋房,現(xiàn)代家具一應(yīng)俱全。坐在窗明幾凈的客房,向東可俯瞰整個茶王村,往西可一睹茶王的風(fēng)采,向北遠(yuǎn)眺有瀾滄江百里長湖的波光云影。在茶產(chǎn)品展覽室,堆放著已有買主的茶產(chǎn)品,有純野生的,也有過渡型的;有鳳慶大葉種茶,也有大理種茶;有剛剛包裝的古樹白茶,也有經(jīng)過陽光摩挲的曬紅。李映堂愛茶,因為付出,所以他的價位略顯高些,如果有人與他侃價談錢,他寧愿送你也不會讓人挑戰(zhàn)他定下的價格紅線。李映堂把我?guī)У剿脑鲜召彽丶咨剑豢靡豢弥附o我看他的古茶樹,再詳細(xì)介紹采鮮到加工的每一個環(huán)節(jié)。幸好我是淡季來,否則用李映堂的話說,過了3月,他會忙得沒時間陪。因上春茶開始發(fā),李映堂要守著一棵一棵采,除了怕被掉包,還要交待采摘的方法,科學(xué)采摘,這些年因為過分采摘至死的古樹茶不在少數(shù)。為保證質(zhì)量,李映堂收購原料茶也不是只要古樹都收,他先要試制試喝,味道符合他的要求才下訂單。不是樹齡越大味道越好,這里有一個誤區(qū),讓一些盲目的茶人免不了吃虧。走在甲山的路上,不時遇上李映堂的熟人,他們都非常熱情,這家要請去喝茶,那家要留我們用餐。

1美國茶人對鳳慶滇紅茶原料感興趣。

2百抖茶。

3茶王村里的現(xiàn)代茶園。

事后了解到,茶王村收購古樹茶鮮葉的很多,但李映堂算得上最有良心的一個,當(dāng)?shù)氐墓艠洳桴r葉他出價較高,許多有古樹茶的人家都愿意把鮮葉賣給他。終于知道為什么李映堂一年做那么多古樹茶卻賺不多的錢的原因了,原來,他最大讓利給了茶農(nóng)。用他的話說,自己有一大把年紀(jì)了,生活不缺吃不缺穿,但更多的茶農(nóng)生活壓力大,能讓利就讓利,這是他做古樹茶的原則。開始收購古樹茶鮮葉時,他只要求多少樹齡的,結(jié)果品質(zhì)并不好,有些古樹茶味道并不好,做出茶之后一品,味道沒達(dá)到他的要求,他只好拉到縣城的低端茶葉市場賣掉。事后有人說他傻,何不把它倒給外地茶商,人家也不會發(fā)覺什么。李映堂對那人說:“我終于知道你為什么做不大了,你做茶半輩子,還是做不起來,原來問題出在思想上。”

“百抖茶”藝連世界

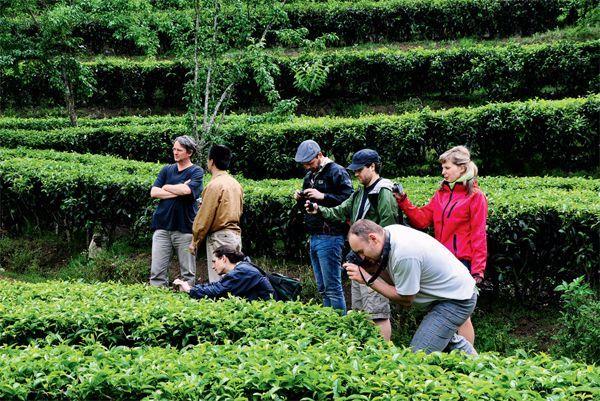

4外國友人在茶王村考察。

5外國友人在茶王村考察。

從茶山下來,李映堂早已安排家人燒好炭火,他要給我展示他獨到的“百抖茶”藝。炭要麻栗樹燒制的為上,火發(fā)后需要多燒幾分鐘,充分燒除炭里的異味,不能有柴煙。為了取一壺好水,我們再一次翻山越嶺。燒水的壺是銅制的,李映堂說銅壺是祖上傳下來的。那年與兄弟分家,他什么也不要,就要了這把銅壺。

茶是古樹單株,要取了向陽度極佳的那款古樹白茶,烹煎講究的是不徐不疾,炒慢了會讓茶走掉香氣,炒緊了會讓茶葉變焦變糊。百抖是過程,香味才是結(jié)果。李映堂的百抖茶,由于功夫地道,去除了古樹茶里的苦澀,泛起的是比露珠還鮮的芳香。百抖茶是茶王村上了年紀(jì)的老人喜歡的喝茶方式,也是這個村最真誠的待客之禮。客人來了,生火燒水泡茶,當(dāng)?shù)厝苏J(rèn)為才是禮道,才是規(guī)矩。

李映堂今年已經(jīng)69歲了,奔七的人卻整天奔忙在茶山上,對茶依舊有太多的執(zhí)念與堅持。我知道他很辛苦的,但一談到茶,他就變得年輕起來,這便是茶人的生活態(tài)度吧。說到茶王村,李映堂說,盡管泡核桃風(fēng)靡一時,重樓風(fēng)靡一時,作為2100多米海拔的茶王村出路在茶。茶王村民也意識到,只有愛護好茶王,讓路給茶王,才是整個村子的最好出路。說到兒子,李映堂說,盡管打工掙錢來得容易一些,但從長遠(yuǎn)看,出路仍然是茶,出去混總是要回來的。聽過這些話,我覺得李映堂老人除了老實本分,還很明理睿智。

事實上,這幾年茶王村發(fā)展變化很大,吸引著那些準(zhǔn)備在外安家的年輕人。他們回到茶王村,與一片茶葉為伍,闖出了另一番天地。畢竟,茶王村除了茶王,還有天然野生古茶樹3000多畝,栽培型古茶園2000多畝。李映堂學(xué)會了按快門,錄視頻,這是他與客人打交道時學(xué)會的,一個年近七旬的老人,居然把自己的古樹茶賣到了網(wǎng)上。茶王村共有19個村民小組,613戶,農(nóng)戶2434人,自實施脫貧攻堅工作以來,縣委、縣政府把茶王片區(qū)列入綜合幫扶后,幫助群眾建新房、修水泥硬板路、安裝路燈,山區(qū)群眾的生活有了翻天覆地的變化。因為茶王,每年都有來自馬來西亞、新加坡等國的游客,有的是第三次來了,每次來總要擇出時日在茶王樹下待些時間。有位韓國人,10年前到過茶王村,之后由于身體原因未能再度踏上到茶王村的路,只好托人每年在祭拜茶王的時候給他上幾炷香。

告別李映堂,他要我明年春茶季再來。我知道他讓我來的原因:一是看他的古樹茶的生產(chǎn)環(huán)節(jié),二是見證他一路做茶的艱辛吧。車子已經(jīng)發(fā)動了,卻不見麗莎和亨利,我只好返回尋找。原來兩人再次回到茶王下,跪在篤定的茶王面前喃喃自語。他們在告別,也是在祈禱。

茶王不是先知,卻是一種神啟。

TIPS

茶王位于云南省鳳慶縣小灣鎮(zhèn)茶王村,離縣城56公里,通公路,有客車前往。茶王村有1家賓館9戶民宿,每晚60至180元不等。特色小吃是木瓜煮土雞,另有諸多野菜。

6茶王樹下彈古琴。