國外政治傳播中的假定影響研究及其對中國的啟示

〔摘要〕 假定影響是最近十五年頗受國外政治傳播學者關注的新興媒介效應理論,在信息審查、策略投票、政治參與等領域都有較強的解釋力和影響力。假定影響建立在感知媒體對其他人影響與自我行為之間存在特定因果關系的基礎上,在行為后果層面具有預防效果、協調效果、規范效果和公關效果。在國外假定影響文獻分析的基礎上發現,假定影響發生機制主要有三種途徑,即媒介接觸、敵意媒介認知、負面形象塑造;研究方法主要采用調查法、實驗法和回歸分析、SEM分析等具體分析手段。深入研究政治傳播中假定影響的應用場域、發生機制和分析方法,對構建中國特色政治傳播體系,引導正確公共輿論導向、增強人民政治支持均具有重要的理論和實踐意義。

〔關鍵詞〕 假定影響;第三人效果;發生機制;媒介效應

半個世紀以來,傳播學者們都在試圖回答大眾媒體是否以及如何影響受眾的問題,議程設置、框架效應和啟動效應等都是這類研究議題的核心理論。這些理論主要分析媒體和新聞工作者凸顯某種表達方式和敘述議題從而激發并影響受眾對公共政策的評判過程①,他們研究的是媒體直接效應。2003年開始,一個有趣的間接媒介效應理論——假定影響(Presumed Influence)②——成為全球性研究議題,并得到越來越多學者的關注。在SSCI數據庫中,從2003年到2018年以媒體假定影響作為研究主題的文章共有71篇,集中在政治傳播、健康傳播和社會政策領域,形成了以德國杜塞爾多大學馬克·杜爾(Marco Dohle)、美國威斯康星大學阿爾伯特·古特爾(Albert C.Gunther)、以色列海法大學喬納森·科恩(Jonathan Cohen)、新加坡南洋理工大學雪梨·何(Shirley S. Ho)等為核心的研究團隊。

假定影響主要指假定他人會受到媒體的影響這一信念作用于自我的態度或行為。③在政治傳播領域,這一效應具有廣泛的應用領域,可以用于解釋公眾支持媒體政治信息的審查④、議員加大媒體宣傳投入⑤、公眾抵制有攻擊性的政治廣告⑥、公眾增強在線政治參與⑦、投票人改變投票策略⑧、公眾輿論極化⑨以及政治政策支持⑩等行為發生的媒體影響機制。假定影響從受眾認知的角度分析媒介效果,在網絡新媒體時代具有重要意義。假定影響作為國際上媒介效應理論的后起之秀,已經展現出其應用的廣泛性和實證檢驗的有效性,在未來政治傳播研究中將占有一席之地。B11在當前中國的政治傳播研究領域,對假定影響的研究仍比較缺乏,運用假定影響進行分析的論文不足十篇,主要集中在廣告研究、信息搜索領域,且以實證研究為主;即使有學者論及假定影響也多是在分析第三人效果理論中涉及。B12因此,全面系統分析國外政治傳播中假定影響的研究成果有利于國內學者形成高水平的媒介效應、政治傳播和政治心理等方面的理論研究,也有助于更好地理解在當前中國媒介與各種政治行為之間關系的發生機制,對進一步運用媒介效應理論引導正確公共輿論導向、增強人民的政治支持具有重要價值。

一、假定影響與第三人效果

(一)假定影響是第三人效果的衍生理論

1983年,哥倫比亞大學社會學家戴維森(W. Phillips Davison)在《輿論季刊》(Public Opinion Quarterly)上發表了一篇題為《傳播中第三人效果的作用》(The Third-Person Effect in Communication)的開創性文章。B13在這篇文章中,戴維森認為,一些大眾媒體對社會最有趣和最引人注目的作用是因為人們認為媒體具有影響力,他提出“人們傾向于高估大眾傳播對他人態度和行為的影響”B14,人們認為媒體的最大影響不是“我”或“你”,而是“他們”——第三人。第三人效果是一個看似簡單但有趣的理論命題,在過去的35年中產生了強大的研究流,根據布賴恩特和米龍(Bryant & Miron)對媒體效果理論的系統分析,第三人效果是在頂級傳播期刊上發表的研究中應用最多的五大大眾傳播理論之一。B15

第三人效果包括兩個部分:(1)感知部分,個人傾向于認為媒體對其他人的影響力強于媒體對自己的影響力,即第三人稱感知;(2)行為部分,感知對自我和他人的影響的差異導致自我的態度和行為的變化。B16因此,第三人效果研究強調自我與他人的感知差距,以確定媒體的不同影響。從第三人效果已有實證研究的綜合薈萃分析(Meta-analysis)中可以看出,第三人效果的兩個組成部分的效應都得已到了比較充分的驗證。B17

假定影響是從第三人效果框架中產生的,但與原始的概念不同,假定影響不依賴于自我與他人的感知差異,而是直接建立在感知媒體對其他人影響與自我行為之間存在特定因果關系基礎上的。B18這一理論是由美國威斯康星大學的傳播學者古特爾和斯托瑞(Gunther & Storey)2003年發表在《傳播學》(Journal of Communication)上的《假定影響的影響》(The Influence of Presumed Influence)一文中正式提出的。此后,假定影響成為比第三人效果更合適的媒介間接效果預測理論。B19

(二)假定影響與第三人效果的關聯性

那么,為什么傳播學者紛紛從第三人效果轉向了對假定影響的研究,事實上,假定影響的提出者古特爾此前長期從事第三人效果研究。B20這種轉向源自第三人效果理論框架的復雜性和實證檢驗的不穩定性。

首先,從理論框架上,第三人效果的關鍵因素是個人預期媒體所傳播的信息對他人的影響大于對自己的影響,從而形成自我-他人感知差異,如果這種差異越大,個人采取行動的可能性越大。戴維森(1983)在最初提出第三人效果時,是認為“人們會傾向于過高估計大眾傳播對他人的態度和行為的影響”B21,這句話表明它不是自我與他人感知差異,而是“過高估計”導致某些行為或態度的改變。在整篇文章中,戴維森認為,人們總是認為媒體對其他人的影響以及這種“對傳播影響的夸大”會導致不必要的反應。B22之后,古特爾(1995)論證,審查態度的關鍵決定因素不是感知媒體對他人的影響,而是自我-他人感知,“無論是什么信息影響了他們的相對性,他們會更傾向于樂觀偏差,這是一種可接受的個人反應。”B23麥克勞德等人(McLeod et al.)清楚地提出了自我-他人感知差異的行為假設:“第三人效果差異是對于審判態度更強的預測因子,而不是感知能夠影響自我和其他人效應”,在研究中,他們發現:支持審查者往往存在于那些持有家長式觀點或者道德上認為他們相比于大眾對于媒體內容的負面影響更具有免疫效應的人。B24于是,隨著第三人效果研究的發展,自我-他人感知差異成為第三人效果的關鍵變量,其中樂觀偏差是影響自我-他人感知差異的主要解釋變量。樂觀偏差主要指人們在社會心理比較機制中相信自己比同輩人更加聰明,從而認為負面結果不會發生在自己身上,而這種負面信息則會更多地影響他人。B25這隱含了第三人效果解釋力的一個缺陷,即當信息是正面的、積極的時候,那么第三人效果就會消失。B26基于此,古特爾和斯托瑞(2003)所提出的假定影響與第三人效果一個很重要的區別是假定影響模型并不依賴于這個信息被認為是負面的,在假定影響模型中,感知媒體影響可以是負面的也可以是積極的,進而直接對個體產生作用;第二個重要區別是個體態度或行為的結果并不依賴于任何自我與他人感知上的差異,自我差異感知并不是這個模型中必然的因素。于是,假定影響就比第三人效果具有了更廣泛的應用性,事實上,第三人效果只是這個假定影響模型中比較特殊的因素。B27

第二,從第三人效果的檢驗結果看,基于自我-他人感知差異的媒體間接影響效應是不穩定的。文申羅和井圣恩(Sungeun Chung and ShinIl Moon)重新分析了過去對第三人效果的研究數據,指出自我-他人感知差異對于受眾的政治行為并沒有顯著影響,而對他人媒介效應感知的假定是影響審查態度中更重要的因素。B28許多研究也報告了他們對自我-他人感知差異與審查態度之間的正向關系檢驗的失敗。B29許多研究人員認為需要確定他人-自身差異的主要原因B30,杰里米·科恩(Jeremy Cohen)等學者將實際的媒體影響與感知事件進行了比較,在自我-他人差異中低估了自我效應高估了他人效應;然而,正如科恩所說,他們對實際媒體影響與感知影響之間的比較不夠嚴謹,不足以測試任何低估和估計偏差。B31事實上,這種自我-他人感知差異可能是一種感性偏見,即使回到戴維森的最初概念——高估了媒體對他人的影響以及他人自我感知效果的差異——也是有問題的。他似乎認為這兩個概念是等價的。然而,只有當實際的媒體對其他人的影響等于感知媒體對自我的影響時,它們才是等價的,而這并不是必然的因素。過高估計對他人的影響是一種感知偏見,因為它們表明了感知和實現效果之間的差異。因此,他人-自我差異并不是必然的,因為個別因素可能是錯誤的判斷。B32

假定影響與第三人效果都源于戴維森對個體感知媒介對他人影響進而改變現實世界的洞察力和熱愛。有的學者傾向于認為假定影響是第三人效果的行為假設;自我-他人感知差異屬于認知假設,又被稱為第三人感知。B33有的學者則將第三人效果作為假定影響的特殊情況,因為假定影響更加簡單,應用范圍更廣。B34但毋庸置疑的是,假定影響已經被視為比第三人感知更合適的行為預測變量。B35從理論范式演化的過程看,第三人效果隨著概念的模糊性和變量檢驗的多變性,將逐步集中于指稱第三人感知效應這一假設;假定效應則專門應用于說明假定媒體影響他人所帶來的后果等復雜過程,從而在不同層面發展媒介間接效應理論。

二、假定影響的應用類型

在政治傳播領域,假定影響最近的研究集中在這種效應對個體態度或行為后果的影響上,主要包括四種類型:預防效果、協調效果、規范效果B36和公關效果。B37

(一)預防效果

預防效果是指參與者試圖阻止或限制涉嫌有害、有影響力的媒體內容的分發,例如支持媒體信息審查制度和政策。B38支持媒體內容審查是假定影響發生作用最廣泛的行為后果。學者們通過研究發現,當人們認為媒體所傳播的信息是負面的、有害的,且對媒體內容傳播范圍感知越大,他們越支持媒體審查。B39對政治媒體效應的研究以及假定影響對支持審查的影響主要集中在負面內容上,例如不公平的選舉活動報道、具有攻擊性的政治廣告B40或關于選舉民意調查的新聞。B41

還有一部分學者關注政治議員是否會受到假定影響支持政治溝通的限制,政治議員一方面認識到媒體影響太大,且這種影響可能是有害的;另一方面則對新媒體發展感到深深不安,他們擔心擁有激進甚至非民主觀點的政治團體可以在網絡上不受限制地擴展其立場,并可能擴展到無限的受眾。不過,假定影響作用于政客們的審查態度具有一定的條件性,只有當他們感知到網絡媒體對公眾的強烈政治影響時才會導致他們對媒體審查的支持;而當這些議員越認為互聯網適合政治溝通,他們就越不支持審查制度。這事實上凸顯出網絡媒體的假定政治影響直接增加和間接減少對互聯網審查支持的復雜結果。媒體內容是否被視為明顯有害在很大程度上是無關緊要的,從深層次上說是因為政客們將媒體看作是政治體系的競爭者所造成的,他們擔心在線媒體已經獲得了某些政治權力,于是當認識到媒體具有強大的動員能力時,他們希望能更多地限制媒體內容。B42

(二)協調效果

當媒體的假定影響可能僅僅是構成人們考慮其行為及其潛在結果的許多社會信念之一時,稱之為協調效應。假定影響的協調效果是指參與者在制定實現目標的策略時,考慮到其他人對媒體報道反應而做出的行為努力,如策略投票B43、拒絕妥協B44、政治參與。B45

策略投票是選民在選舉投票中,基于評估公眾輿論、候選人和過去政治行為的信息,計算他們自己投票選擇的影響,其中影響投票選擇的因素主要指媒體影響力的信念。為什么媒體影響力的信念會作用于選民的投票選擇呢?因為媒體報道選舉,選民希望根據其他人的選票協調他(她)的投票,那么選民所感知到的媒體報道有效程度就是一個人對其他人投票預期的主要決定因素。在媒體越來越強調戰略信息和個人競選報道的時代尤其如此。例如,在多黨制選舉國家,如果媒體被視為通過提供廣泛而突出的報道支持參選政黨,并且這種媒體支持被認為可能有效,選民可能會對選舉結果充滿信心,因此他們會投票給他們認為肯定會贏得勝利的黨,即一個較小的、首選的聯盟伙伴或他們希望通過選舉門檻的小黨。B46

拒絕妥協意味著媒體對參與者自身(內部群體)和反對者(外部群體)的影響是否對他們接受不文明、不妥協的溝通方式產生影響。沃爾夫等人在對美國選民的研究中指出,堅定的支持者認為反對黨的媒體報道加劇了政治話語沖突,使反對黨更加反對他們的政策,所以他們傾向于支持那些不妥協的候選人,即那些“堅持原則”的候選人。B47塞尼亞·波斯特(Senja Post)針對德國飛機噪音政策沖突問題對反對者和接受者做了假定影響對沖突雙方影響的調研。研究結果表明,沖突中的對手并非承認媒體是中立或公平的調解者,而是假定媒體是反對他們的黨派角色,進而選擇更加不妥協的溝通方式,這種效應的長期影響可能使媒體和民主的信任受到嚴重侵蝕。B48

政治參與是作為糾正假定影響的后果而產生的政治行為。羅雅斯(Rojas)在較早的研究中指出,個人試圖通過加強其政治活動來彌補媒體假定影響對他人造成的負面影響,這種努力稱為“糾正措施”。B49例如選民通過更頻繁地與政客交談,簽署請愿書,試圖通過在線交流,組織或加入來說服人們示威、在YouTube上傳他們自己的視頻等,以平衡所謂的敵意媒介報道。B50最新的研究結果則認為假定的媒體影響不會引起“糾正”活動,而只是引導人們在“確認”方面強調自己的政治觀點,具體來說,人們不會在Facebook上傳播他們的政治觀點,以對抗假定的負面媒體影響,他們在社交網絡上表達政治觀點只是希望盡可能多的人了解他們的觀點,因為他們認為Facebook是傳播他們政治想法的最合適途徑。B51

(三)規范性效果

規范性效果是指參與者遵守或蔑視他們認為由于媒體報道而出現或加強的社會規范。這種影響主要發生在少數群體感知主流社會媒體對他們報道中,他們往往認為這種報道是負面的,并且這種報道對主流社會的少數群體認知產生涵化效應,于是他們會選擇社會疏離。B52例如,以色列的阿拉伯少數民族成員認為媒體報道制造了以色列人心中阿拉伯社區的負面形象,于是他們會選擇退出以色列的社會生活。B53加沙的猶太定居者則感知到強烈的媒體不公正報道,從而導致政治反對群體的出現,他們支持暴力的合法性,質疑政策制定的有效性。B54

最近的研究擴大了研究對象的范圍,開始關注本國民眾關于他國媒體影響力感知引起的政策支持行為,這種政策支持從廣義上來說也屬于為遵循統一的社會規范形成的集體行動。在中國大規模的居民調查樣本顯示,中國人普遍相信美國媒體關于中國的負面報道對美國人的中國印象影響很大,于是為了改變這種負面中國形象,大多數中國人支持中國加大全球公關傳播。B55摩洛哥的阿拉伯民眾則強烈意識到美國媒體的意識形態使命,他們不僅沒有被勸服,反而更加抵制和拒絕美國媒體在該地區的影響。B56

(四)公關效果

公關效果是指媒體效應的假設會影響潛在新聞來源提供者的公共關系工作。例如,更多的政治家認為新聞報道本身有利于他們的職業生涯,他們更加加強公共關系的努力。B57同樣,政治家越認識到社交媒體對公眾產生積極溝通的影響,他們就越加強對這種溝通渠道的使用。B58喬納森·科恩(Jonathan Cohen)、亞里夫·斯法提(Yariv Tsfati)和塔米爾·謝弗(Tamir Sheafer)用假定影響解釋了為什么當選的政治議員如此熱衷于被媒體報道,他們對以色列議會議員和記者進行了調查,發現議員對電子新聞媒體的影響和議會中的活動都是間接受到這些議員對媒體效應感知的影響。雖然是一種間接影響,但假定媒體對公眾的影響是迄今為止議員媒體動機和努力的最佳預測指標。B59

針對德國、美國等國國家層面議員在線交流的研究均表明,這些政客在媒體假定影響下已經不再考慮成本收益因素開展媒體活動,而是將在線服務交流看作是理所當然的事,否則他們可能會落后于其他政客。B60地方議員由于擁有較少用于政治工作的時間和人力,他們在進行媒體公關的時候會比國家層面的議員做更多的成本效益計算,因此,德國的地方議員越認識到社交媒體對記者的政治影響力,他們就越廣泛地利用這些服務傳播有關其政治工作的信息。相比之下,地方議員對其他媒體的假定影響以及媒體對公眾影響力感知都沒有成為他們公關關系努力的動力。B61還有的研究表明,地方政客不僅考慮到網絡媒體對公眾的影響,還考慮了這些媒體對其他政客的影響,例如政客們通過網絡媒體可以吸引政治同僚關注自己的工作,說服他們的專業人士在他們的政治項目支持方面做出貢獻。B62

三、假定影響的政治心理發生機制

正如戴維森(1983)所說的那樣,“在某些情況下,傳播導致行動不是因為它對那些表面上指向的人有影響,而是因為這些人認為它會影響其他人的感知”。B63假定影響發生作用會經歷四個步驟。首先,個人接觸媒體并形成基本的信息感,稱為自我媒體接觸;然后,個人假設媒體消息被呈現給廣大受眾,從自我媒體接觸轉變為感知到的他人媒體接觸;接下來,個人確定其他人將受到媒體內容的影響,即他人媒體接觸導致效應假設;最后,個人根據他人的假設反應調整自我態度和行為反應。這四個步驟構成了一個因果鏈:自我媒體接觸→他人媒體接觸→推測媒體對他人的影響→(自己)行為。B64個體的行為基于對他人如何受到媒體影響的認識,無視媒體對自我的潛在影響,因此,媒體效果的假定影響過程比第三人效果更簡單。

假定影響是媒介影響的間接效應,它是某種認知或外在因素與政治行為之間的中介變量。從現有眾多假定影響發生機制研究中大致能夠歸納出三種路徑。

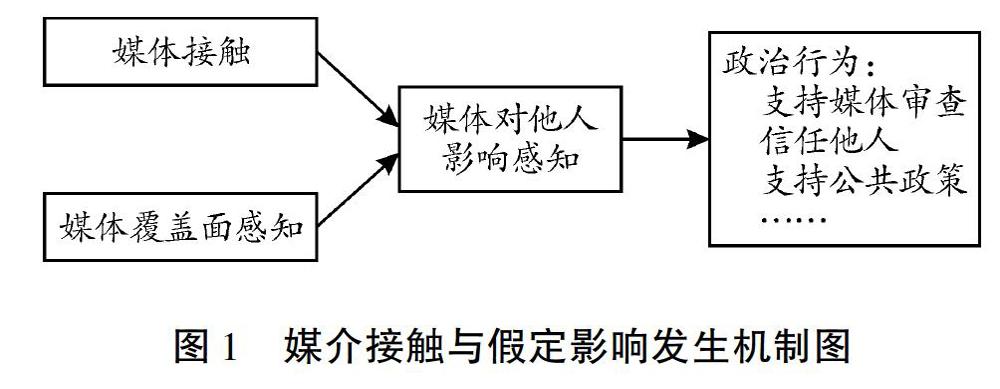

(一)媒體接觸、媒體覆蓋面感知與假定影響

古特爾(2003)最早提出假定影響是基于媒體的勸服性邏輯:(1)人們加入大眾媒體并形成媒體內容廣度和偏向性的印象;(2)假定這些內容是媒體信息中更有代表性的(一種外推效應);(3)并且假定這個媒體內容有更廣泛的目的;(4)更進一步假定媒體內容影響他人態度和意見。因此,勸服性新聞推定假設指出:個人的媒介內容感知會預測他們對公眾意見的認知。B65可見,接觸媒體和認為媒體具有廣泛的覆蓋面是假定影響發生作用的重要情境。在古特爾的開創性研究中,關于醫療工作者的廣播節目并不是以普通病人為直接受眾,但是由于病人收聽了廣播,并且認為這些廣播對醫療工作者具有廣泛的覆蓋,因而推定醫療工作者會受到節目的影響改變醫患交往關系,于是病人們對醫療工作者的印象發生改變并更加愿意信任和尋求他們的幫助。B66在之后進一步研究中,學者們提出當人們對媒體覆蓋范圍感知越大,其媒體假定影響才越大,畢竟在對他人假定影響判斷中,只有那些處于媒體聯系中的人才會受到影響。B67影響機制圖如下:

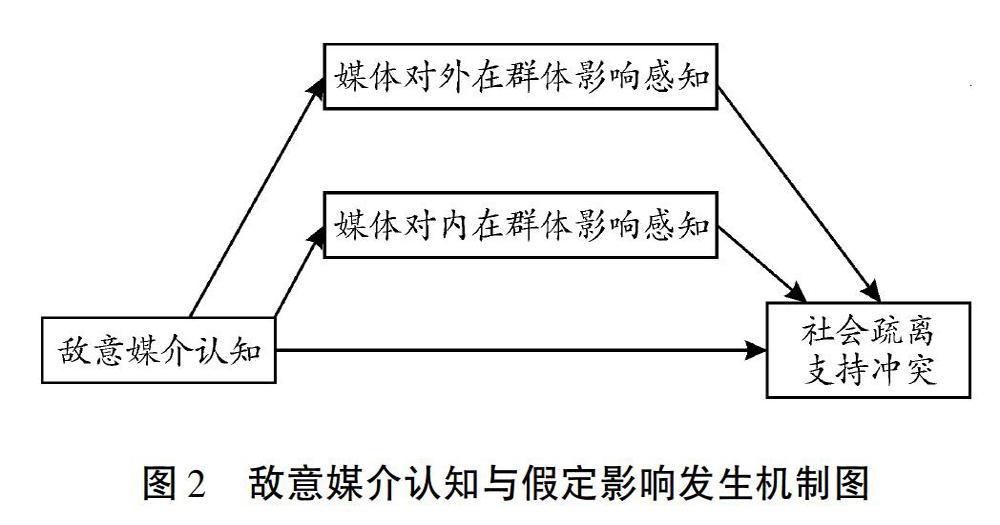

(二)敵意媒介認知、假定影響與政治行為

敵意媒介感知指個人主觀感知的媒體偏見。一些研究表明,敵意媒介感知形成了媒體假定影響,也就是說,敵意媒介觀念對受眾政治參與的動員效應是由他們認為媒體報道對他人具有影響力的假設所調節的。B68Ariyanto等人(2007)針對菲律賓基督徒的研究發現,弱勢群體會將既有的媒體偏見感知放大,這種敵意媒體認知越強,越假定強勢群體會受到媒體影響,強勢群體對他們的印象越負面,于是弱勢群體更會通過消極疏離方式鞏固自我群體的身份認同。B69米歇爾·沃爾夫等學者(Michael R. Wolf)提出了關于敵意媒介觀念如何影響沖突雙方對其內外群體媒體報道反應的暗示。B70他們發現,敵意媒介感知促使支持者認為這種媒體傾向會影響沖突另一方在公共政治沖突中表現出更不文明、難以調和的態度,從而使得支持者也采取對抗性政治話語和行動,導致沖突更加激烈。影響機制圖如下:

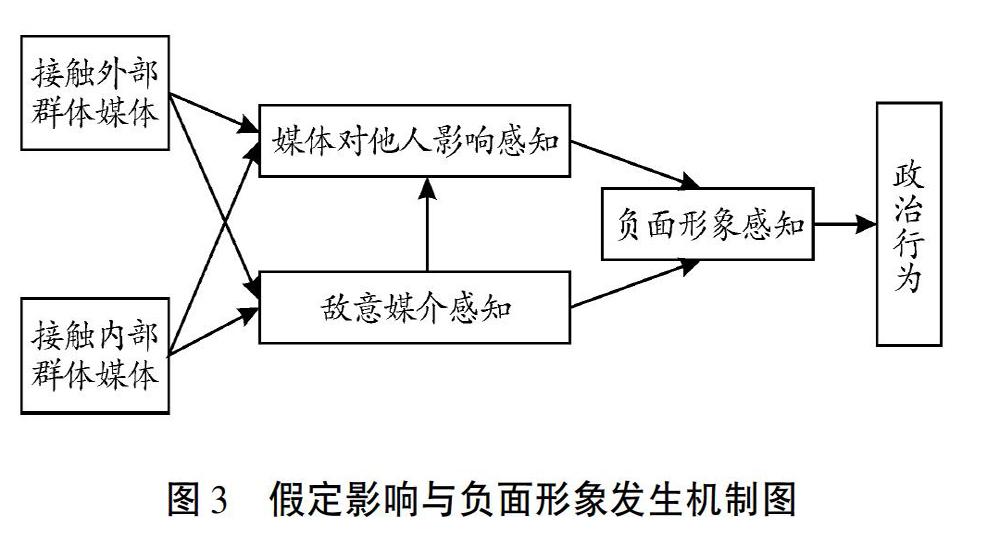

(三)假定影響、負面形象與政治行為

認識到一個人所屬群體的公眾形象是否定的,會對他(她)與整個社會的關系產生影響,這種負面形象感知則是由媒體假定影響引起。個體在媒體接觸中更多地注意關于他們群體的負面報道,認為這種報道也會影響群體外成員形成負面的公眾輿論,這種假定影響進一步形成個體的負面形象感知,個體會考慮搬離該地區或質疑政策的合法性B71,或與主流社會相疏離。B72事實上,媒體對個體的直接影響也可以生成個體的負面形象感知,但是假定影響的重要性恰恰在于這種負面形象感知不是個體認為媒體所激活的,而是個體推定他人受到影響后所形成的在公眾中的負面形象,這促使個體產生更強烈的被疏離、沮喪甚至憤慨的情感作用。這在最近關于中國國家形象假定影響的研究中也有所體現。大量研究指出美國媒體關于中國報道的新聞框架是非常負面的B73,這些關于中國負面報道的新聞會引起中國民眾生氣、憤怒等消極情感,中國民眾自然推定美國人的中國認知也是負面的B74,這會促使中國民眾增強中國政府國際形象構建方面的支持,以改善外國媒體對中國的新聞報道。B75這種假定影響的影響機制如下圖:

這三種影響機制是假定影響發生的簡化機制,在研究過程中,其他影響因素包括樂觀偏差、社會距離、信息適應性、媒體使用偏好、個人特征、情感等都會影響假定影響的發生。而且媒體接觸、媒體覆蓋面感知、敵意媒介認知、負面形象和假定影響之間也會產生多種交叉效應。

這三種路徑分析主要探討假定影響發生的過程,那么為什么假定影響會發生作用呢?社會規范理論和社會比較理論可以解釋這一問題。社會規范理論認為社會信息在許多決策過程中都很重要。在某些情況下,了解其他人的行為方式對于適應個體“我”的目的非常重要;同時,關于他人行為或意圖的信息也被用于計算個體的行為將如何與其他人的行為相互作用,并影響實現個體目標的機會。特別是當行為是工具性的而非表達性的,以及結果取決于其他人的行為時,這種行為可能表現為避免做其他人可能做的事情(例如在繁忙的交通中選擇不那么擁擠的道路),也可能預測其他人將做什么并搶占先機可能更有利可圖(例如創新的早期采用者)。因此,了解其他人可能做什么有助于計算自己的決定是應該遵守還是偏離規范。B76政治家積極運用社交媒體、選民選擇策略性投票等行為都是個體基于社會規范理論預測媒體對他人行為影響方面的具體運用。社會比較理論是一種考慮與他人相關的信息的過程。B77這種比較是不可避免的,因為媒體和日常交往將我們與其他人的成功、痛苦、美德和惡習放在一起B78,人們不由自主地將他們自己的觀點、能力、表現與他人進行比較,以評估或增強他們自己的效能感。B79當群體之間進行比較時,對積極自我概念的渴望往往占主導地位,產生有利的群體內偏見,人們傾向于給予他們自己的群體而非外群體更高的評價。B80于是,對于其他群體媒體對本群體的報道很自然會形成負面印象、敵意認知,進而由于假定影響形成抵御、糾正其他群體媒體信息的政治行為。這種社會比較產生的心理結果被有的學者稱為樂觀偏差、心理距離等概念B81,因此在影響假定影響的因素中通常會測量樂觀偏差、心理距離與假定影響的關系。

四、假定影響研究的方法

假定影響檢驗主要采用調查法、實驗法,也有的學者運用薈萃分析等其他方法B82,在研究過程中,回歸分析、SEM結構方程是采用較多的分析手段。B83

學者們通常根據研究問題針對特定人群(如大學生、選民、議員、少數族群等)進行問卷調查,主要調查研究對象的媒體接觸情況、特定媒體認知、社會距離、媒體對他人的影響、媒體對自己的影響、形象感知、政治行為等維度;根據調查結果運用普通最小二乘法(OLS)回歸分析、多元線性回歸或SEM結構方程檢驗假定影響假設;最后基于回歸分析的回歸系數、方差貢獻率或方程擬合指數探討假定影響與其他因素之間的關系。回歸分析主要是測量變量之間的關系,最初的假定影響初始模型只探討了假定影響與政治行為之間的關系B84,雖然假定影響假設得到檢驗但其方差貢獻率并不高B85,這也是回歸分析本身存在的問題,既不能很好地描述出變量之間的因果次序,也不能輕易地識別潛在變量。SEM結構方程則能有效地發現模型中的潛在變量,并建立因果關系模型,這對于發現假定影響是如何作為自變量與因變量之間的中介效應具有顯著的有效性,敵意媒介認知、負面形象、媒體覆蓋面感知、情感因素等變量與假定影響之間的關系即是通過SEM結構方程探索的,加入這些變量后,假定影響擴展模型的方差貢獻率有了顯著提高。B86

最近有學者則認為實驗法能更好地檢驗媒體假定影響。塔爾等學者(Nurit TalOr)指出雖然調查研究為人們的媒體假定影響提供了一些支持,但這些研究的一個主要局限是他們根本上來說都是相關方法,因為相關性雖然提供變量之間關系的基本證據,但它們沒有提供推斷因果方向的有效方法,這可能會留下反向因果關系的可能性,比如可能是社會疏離導致媒體影響感知,而不是相反,這恰恰是理論上的障礙。B87因此,為了建立效應假設的理論有效性,通過實驗測試則至關重要。實驗方法中固有的內在有效性提供了“效果”的最佳證據,即聲稱某種現象真正由另一種現象引起。如果人們對媒體影響的看法可以通過實驗檢驗,那么態度或行為的后果變化(如果實際上存在的話)則會是假定影響更強有力的檢驗。還有的學者從縱向檢驗的角度研究不同時間段同一類人群網絡媒體覆蓋率感知、媒體影響假定與支持網絡審查的關系,這種縱向時間分析方法也能較好地確定關于假定影響后果的因果關系。B88

在假定影響研究過程中,學者們不斷使用更嚴謹的方法探索假定影響的有效性和拓展性,驗證了假定影響在相關關系、結構分析、因果實驗和縱向時間上對研究對象的政治行為均具有顯著影響作用。多元方法的運用推動了假定影響理論的發展,也為未來假定影響應用于更多研究領域提供了堅實的基礎。

五、討論與啟示

假定影響研究雖然僅有十五年的歷史,但是在媒介效應研究中已占有一席之地。學者文申羅和井圣恩(Sungeun Ching & Shin-ll Moon)指出“關于媒介直接效應的研究已經發展了半個世紀,但是關于媒介間接效應理論還有很長的路要走”。B89對媒介影響力的認識并不僅限于議程設置、框架效應和啟動效應,事實上媒體直接效應對于媒體戰略不一定有用,政治領導人或者政府希望通過媒體改變公眾的態度不僅需要從內容上引起公眾的注意,還需要通過改變媒介環境從而引起公眾心理的變化,從這一點說,假定影響對媒介環境的影響遠超過確定目標受眾。B90假定影響與第三人效果都關注個人對媒介效果的主觀認知,且兩個理論都是媒介間接影響力產生的效果理論,但是他們的心理基礎并不同,第三人效果是建立在自我信念基礎上的,而假定影響是建立在對媒體影響力的信念基礎上的。這也意味著兩種效應應用范圍會有差異,第三人效果偏向于解釋個人行為,如吸煙、性行為等;假定影響對理解公共領域的集體行動具有更強的適應性,包括社會遷徙、政治參與、政策支持、選舉投票等。當然,假定影響也遭到了一些學者的質疑,例如影響政治行為改變的媒體因素分析中,情感或敵意媒介認知比假定影響更具有預測性B91;假定影響研究的調查對象往往比較單一,且大學生居多,這也會在一定程度上影響效應檢驗的效度。B92事實上,國外政治傳播中的假定影響研究也存在一些局限:集中在政治投票、政策支持等領域,應用范圍不夠廣;以實驗研究、問卷分析為主,且實驗對象、樣本量普遍比較小;仍然缺乏具有重大影響力的經典研究成果。在未來的研究中,可以進一步拓展假定影響的分析領域,探討假定影響在政治決策、投票結果、規則爭論等方面的運用B93;也需要深化對假定影響邏輯的理論研究,分析社交媒體、國際傳播中假定影響的生成機制和行為后果;展開更大規模或持續性的實證研究,以產生更具有說服力的研究成果。確切地說,假定影響還有非常多的空白地帶值得開拓。

正因為假定影響是國外政治傳播領域的新興研究熱點,如何借鑒假定影響的研究成果豐富和發展中國媒介效應理論研究,拓展中國政治傳播研究范圍,引導媒體營造積極健康的媒體環境具有非常重要的現實性和緊迫性。總的來說,國外政治傳播領域的假定影響研究對中國有以下啟示:

第一,中國特色政治傳播體系需要深化微觀媒介效應理論研究。中國政治傳播正處于政治宣傳向政治傳播發展的階段B94,中國政治傳播研究呈現出三種主要路徑,即政治宣傳研究、微政治傳播研究和交叉學科研究。B95建構中國特色的政治傳播體系的關鍵是對中國政治傳播理論的建立與拓展,既不能復制西方的傳播理論,也不能僅僅停留在對策研究上。國外假定影響的研究歷程展示了理論形成與發展需要眾多研究者的合力,假定影響的應用類型也預示中國政治傳播有非常多的問題值得研究,比如政府政策宣傳如何影響民主協商、政府微傳播如何增強民眾的政治信任、廉政宣傳報道是否有助于加強民眾的廉潔感知等。政治傳播研究既需要傳播戰略、國際傳播等宏觀視角,也需要立足媒介效應、認知框架等微觀機制,這樣才能鑄就中國政治傳播體系的堅實大廈。

第二,厘清公共輿論發生機制需要假定影響的分析視角。輿論作為一種自在的意識形態,其形成主要在于人們的信念。B96在信息爆炸和“后真相”時代,事實讓位于情感,真相讓位于立場B97,輿論的發酵源于人們對媒介影響力的信念,人們推定他人會受事件報道的影響,為了避免被邊緣被遺忘,他們往往會傾向于服從主流價值,使自己的行為與群體一致。這也是網絡上一旦出現官民報道、醫患報道、師生矛盾時,人們選擇站隊批判、申討,形成網絡輿情的假定影響心理機制。正如馬克思在論述人的社會性時注意到人如何以“鏡中觀我”的方式產生意識,他指出“人起初是以別人來反映自己的”。B98基于此,公共輿論引導需要主流媒體更多關注事實真相的闡明、正面價值的嵌入,利用媒體假定影響形成風清氣正的輿論環境。如在類似新型冠狀病毒肺炎重大公共危機事件的輿論傳播研究中,可以運用假定影響理論分析疫情信息分享機制、謠言傳播動力、社會心態形成模式,為增強主流媒體傳播能力,引導健康有序的公共輿論提供扎實的理論支撐。

第三,假定影響理論有助于擴展政治支持的實踐研究。當代國家的政治合法性表現為民眾對政府、政黨的政治信任,對政治制度及其表現的支持程度。雖然關于政治支持的研究指出中國公眾高度政治支持主要源于文化價值觀、經濟發展績效、政治制度績效和社會結構因素B99,但是毋庸置疑的是,人們所形成的關于文化、制度、社會的感知與媒介所營造的“擬態環境”息息相關。事實上,人們所感知到的經濟狀況、政府回應、反腐力度、公平等事實B100是媒介信息、個人認知與個體經歷交互形成的過程。例如中美貿易摩擦輿論環境對民眾的政治支持具有顯著的影響,當中國民眾認為美國人受到西方媒體影響會進一步負面看待中國時,他們為了糾正媒體的這種影響,會進一步支持中國政府的國家形象戰略;當他們認為國內其他民眾受到某些媒體影響會減弱對中國的政治支持時,他們也會強化內心的政治支持,以抵御媒體對他人的負面作用,這就是假定影響的具體運用。B101媒介假定影響有助于厘清當前中國民眾政治支持特別是政治制度信任、公共政策支持的心理基礎,有利于政府開展適當的政治宣傳以增強公共政策的民眾支持力度,減少少數群體的政策疏離感,進一步提升大眾對中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信和文化自信。

① 馬得勇:《政治傳播中的框架效應——國外研究現狀及其對中國的啟示》,《政治學研究》2016年第4期,第57-69頁。

② 聶靜虹、王博:《“他人信息搜索”的預期:基于假定影響模型的網絡微觀動員研究》,《新聞與傳播研究》2017年第5期,第30-50頁。

③ B42 Marco Dohle,Uli Bernhard, “Presumed Online Media Influence and Support for Censorship: Results from a Survey Among German Parliamentarians,”International Journal of Public Opinion Research, vol.26, no.2, 2014, pp.256-268.

B12 聶靜虹、王博:《“他人信息搜索”的預期:基于假定影響模型的網絡微觀動員研究》,《新聞與傳播研究》2017年第5期,第30-50頁。陳振華、曾秀芹:《游戲式廣告分享機制研究:假定影響模式視角》,《新聞與傳播評論》2018年第6期,第69-81頁。陳曉彥等:《廣告說服過程中的社會影響:基于假定影響模式的新發現》,《社會科學戰線》2019年第7期,第255-259頁。在魏然等著的《媒介效果與社會變遷》一書中使用的是“預設影響的影響”,參見魏然等:《媒介效果與社會變遷》,北京:中國人民大學出版社,2015年,第114頁。

B13 B14 B21 B22 B63 W. Phillips Davison, “The Thirdperson Effect in Communication,” Public Opinion Quarterly, vol.47, no.1,1983, pp.1-15.

B15 Jennings Bryant,Dorina Miron, “Theory and Research in Mass Communication,”Journal of Communication, vol.54, no.4, 2006, pp.662-704.

B16 B83 B92 VenHwei Lo, Ran Wei, Xiao Zhang & Lei Guo, “Theoretical and Methodological Patterns of ThirdPerson Effect Research: A Comparative Thematic Analysis of Asia and the World,”Asian Journal of Communication, vol.26, no.6,2016, pp.583-604.

B17 Ye Sun, Lijiang Shen,Zhongdang Pan, “On the Behavioral Component of the ThirdPerson Effect,” Communication Research, vol.35, no.2, 2008,257-279.

B18 B26? B27 B34 B66 B84 B90 B93 Albert C. Gunther and J. Douglas Storey, “The Influence of Presumed Influence,” Journal of Communication, vol.53, no.2,2003, pp.199-215.

B20 Albert C. Gunther, “Overrating the XRating: The ThirdPerson Perception and Support for Censorship of Pornography,” Journal of Communication, vol.45, no.1, 1995, pp.27-38; Albert C. Gunther and Ang Peng Hwa, “Public Perceptions of Television Influence and Opinions about Censorship in Singapore,”International Journal of Public Opinion Research, vol.8, no.3, 1996, pp.248-265.

B23 B32 Albert C. Gunther, “Overrating the XRating: The ThirdPerson Perception and Support for Censorship of Pornography,” Journal of Communication, vol.45, no.1, 1995, pp.27-38.

B24 Douglas M. McLeod, William P. Eveland, & Amy I. Nathanson, “Support for Censorship of Violent and Misogynic Rap Lyrics: An Analysis of the ThirdPerson Effect,” Communication Research, vol.24, no.2,1997, pp.153-174.

B25 Albert C. Gunther,Paul Mundy, “Biased Optimism and the ThirdPerson Effect, ”Journalism & Mass Communication Quarterly, vol.70, no.1, 1993, pp.58-67.

B28 B35 B82 B89 Sungeun Chung, ShinIl Moon, “Is the ThirdPerson Effect Real? A Critical Examination of Rationales, Testing Methods, and Previous Findings of the ThirdPerson Effect on Censorship Attitudes,” Human Communication Research, vol.42, no.2,2016, pp.312-337.

B29 VenHwei Lo,Ran Wei, “ThirdPerson Effect, Gender, and Pornography on the Internet,” Journal of Broadcasting Electronic Media, vol.46, no.1, 2002, pp.13-33.

B30 Richard M. Perloff, “The Third Person Effect: A Critical Review and Synthesis,” Media Psychology, vol.1, no.4, 1999, pp.353-378.

B31 Jeremy Cohen, Diana Mutz, Vincent Price,Albert C. Gunther, “Perceived Impact of Defamation:An Experiment on ThirdPerson Effects,” Public Opinion Quarterly, vol.52, no.2, 1988, pp.161-173.

B36 B87 Nurit TalOr, Jonathan Cohen, Yariv Tsfati, Albert C. Gunther, “Testing Causal Direction in the Influence of Presumed Media Influence,”Communication Research, vol.37, no.6, 2010, pp.801-824.

B37 B44 B48 Senja Post, “Incivility in Controversies: The Influence of Presumed Media Influence and Perceived Media Hostility on the Antagonists in the German Conflict Over Aircraft Noise,” Communication Research, vol.44, no.8, 2017, pp.1149-1175.

B38 Marco Dohle,Uli Bernhard, “Presumed Online Media Influence and Support for Censorship: Results from a Survey among German Parliamentarians,” International Journal of Public Opinion Research, vol.26. no. 2,2014, pp.256-268;Richard M. Perloff, “The Third Person Effect: A Critical Review and Synthesis,” Media Psychology, vol.1, no.4,1999, pp.353-378.

B39 Douglas M. Mcleod, Benjamin H. Detenber, William P. Eveland, “Behind the ThirdPerson Effect: Differentiating Perceptual Processes for Self and Other,”Journal of Communication, vol.51, no.4, 2001, pp.678-695; Patrick C. Meirick, “Rethinking the Target Corollary: The Effects of Social Distance, Perceived Exposure, and Perceived Predispositions on FirstPerson and ThirdPerson Perceptions,” Communication Research, vol.32, no.6, 2005,pp.822-843.

B40 Michael B. Salwen,Michel Dupagne, “The ThirdPerson Effect: Perceptions of the Medias Influence and Immoral Consequences,”Communication Research, vol.26, no.5,1999,pp.523-549;Ran Wei, VenHwei Lo and HuangYi Lu, “Reconsidering the Relationship Between the ThirdPerson Perception and Optimistic Bias,” Communication Research, vol.34, no.6, 2007,pp.665-684.

B41 Ran Wei, VenHwei Lo, HuangYi Lu, “Examining the Perceptual Gap and Behavioral Intention in the Perceived Effects of Polling News in the 2008 Taiwan Presidential Election,”Communication Research, vol.38, no.2,2011, pp.206-227.

B47 B70 Michael R. Wolf, Cherie Strachan,Daniel M. Shea, “Forget the Good of The Game: Political Incivility and Lack of Compromise as a Second Layer of Party Polarization,” American Behavioral Scientist, vol.56, no.12, 2012, pp.1677-1695.

B50 Matthew Barnidge,Hernando Rojas, “Hostile Media Perceptions, Presumed Media Influence, and Political Talk: Expanding the Corrective Action Hypothesis,” International Journal of Public Opinion Research, vol.26, no.2, 2014, pp.135-156;Lauren Feldman, P. Sol Hart, Anthony Leiserowitz, Edward Maibach and Connie RoserRenouf, “Do Hostile Media Perceptions Lead to Action? The Role of Hostile Media Perceptions, Political Efficacy, and Ideology in Predicting Climate Change Activism,” Communication Research, vol.44, no.8,2017, pp.1099-1124.

B51 Uli Bernhard,Marco Dohle, “Corrective or Confirmative Actions? Political Online Participation as a Consequence of Presumed Media Influences in Election Campaigns,” Journal of Information Technology & Politics, vol.12, no.3, 2015, pp.1-18.

B52 B53 B72 Yariv Tsfati, “Hostile Media Perceptions, Presumed Media Influence, and Minority Alienation: The Case of Arabs in Israel,” Journal of Communication, vol.57, no.2, 2007, pp.632-651.

B54 B71 Yariv Tsfati,Jonathan Cohen, “The Influence of Presumed Media Influence on Democratic Legitimacy:The Case of Gaza Settlers,” Communication Research, vol.32, no.6, 2005, pp.794-821.

B55 B75 Ran Wei, Ven Hwei Lo,Guy Golan, “Examing the Relationship Between Presumed Influence of U.S. News About China and the Support for the Chinese Governments Global Public Relations Campaigns,”International Journal of Communication, no.11,2017,pp.2964-2981.

B56 Douai, “The ‘Presumed Influence of US International Broadcasting: Understanding Arab Audiences Responses to AlHurra Television,” Democratic Communiqué,vol.26, no.2, 2014, pp.138-159.

B57 B59 Jonathan Cohen, Yariv Tsfati & Tamir Sheafer, “The Influence of Presumed Media Influence in Politics: Do Politicians Perceptions of Media Power Matter?” Public Opinion Quarterly, vol.72, no.2, 2008, pp.331-344.

B58 Uli Bernhard,Marco Dohle, “Local Politics Online: The Influence of Presumed Influence on Local Politicians Online Communication Activities in Germany,” Local Government Studies, vol.41, no.5, 2015, pp.755-773; Senja Post, “Incivility in Controversies: The Influence of Presumed Media Influence and Perceived Media Hostility on the Antagonists in the German Conflict Over Aircraft Noise,” Communication Research, vol.44, no.8, 2017, pp.1149 –1175.

B60 B61 Uli Bernhard,Marco Dohle, “Local Politics Online: The Influence of Presumed Influence on Local Politicians Online Communication Activities in Germany,” Local Government Studies, vol.41, no.5, 2015, pp.755-773.

B62 Julia Metag,Frank Marcinkowski, “Strategic, Structural, and Individual Determinants of Online Campaigning in German Elections,” Policy & Internet, vol.4, no.3-4,2012, pp.136-158.

B64 Lijiang Shen,Christin Huggins, “Testing the Model of Influence of Presumed Influence in a Boundary Condition: The Impact of Question Order,” Human Communication Research, 2013, pp.1-22.

B65 Albert C. Gunther, “The Persuasive Press Inference: Effects of Mass Media on Perceived Public Opinion,” Communication Research, vol.25, no.5, 1998, pp.486-504.

B67 Patrick C. Meirick, “Rethinking the Target Corollary: The Effects of Social Distance, Perceived Exposure, and Perceived Predispositions on FirstPerson and ThirdPerson Perceptions,” Communication Research, vol.32, no.6,2005, pp.822-843.

B68 Matthew Barnidge,Hernando Rojas, “Hostile Media Perceptions, Presumed Media Influence, and Political Talk: Expanding the Corrective Action Hypothesis,” International Journal of Public Opinion Research, vol.26, no.2, 2014, pp.135-156; Richard M. Perloff, “The Third Person Effect: A Critical Review and Synthesis,” Media Psychology, vol.1, no.4, 1999, pp.353-378;Yariv Tsfati, “Hostile Media Perceptions, Presumed Media Influence, and Minority Alienation: The Case of Arabs in Israel,”Journal of Communication, vol.57, no.2, 2007, pp.632-651.

B69 魏然等:《媒介效果與社會變遷》,北京:中國人民大學出版社,2015年,第155頁。

B73 Gerald Stone, Zhiwen Xiao,“Anointing a New Enemy: The Rise of AntiChina Coverage after the USSRs Demise,”The International Communication Gazette, vol.69, no.1,2007, pp.91-108; Golan, G. J., & Lukito, J. “The Rise of The Dragon? Framing Chinas Global Leadership in Elite American Newspapers,” The International Communication Gazette,vol.77, no.8, 2015, pp.754-772; Guy J. Golan, Josephine Lukito, “The Rise of the Dragon? Framing Chinas Global Leadership in Elite American Newspapers,” The International Communication Gazette, vol.77, no.8, 2015, pp.754-772.

B74 Ji Pan, “Compare Chinese with Americans: How Trait Comparisons Shape Public Perception of Sino–US Relationship and China Policy Issues,” Chinese Journal of Communication, vol.9, no.2, 2016, pp.173-188.

B77 Joanne V. Wood, “Theory and Research Concerning Social Comparisons of Personal Attributes,”Psychological Bulletin, vol.106, no.2, 1989, pp.231-248.

B78 Sonja Lyubomirsky, Kristin Layous, “How Do Simple Positive Activities Increase WellBeing?”Current Directions in Psychological Science, vol.22, no.1, 2013, pp.57-62.

B79 Shelley E. Taylor, Marci Lobel, “Social Comparison Activity under Threat: Downward Evaluation and Upward Contacts,” Psychological Review, vol.96, no.4, 1989, pp.569-575; Marika Tiggemann,Belinda McGill,“The Role of Social Comparison in the Effect of Magazine Advertisements on Womens Mood and Body Dissatisfaction,”Journal of Social & Clinical Psychology, vol.2, no.1, 2005,pp.23-44.

B80 Henri Tajfel, M.G. Billig, R.P.Bundy & Claude Flament, “Social Categorization and Intergroup Behavior,” European Journal of Social Psychology, vol.1, no.2, 1971,pp.149-177;Ji Pan, “Compare Chinese with Americans: How Trait Comparisons Shape Public Perception of Sino–US Relationship and China Policy Issues,” Chinese Journal of Communication, vol.9, no.2, 2016,pp.173-188.

B81 Albert C. Gunther, Paul Mundy,“Biased Optimism and the ThirdPerson Effect,”Journalism & Mass Communication Quarterly, vol.70, no.1,1993, pp.58-67.Ran Wei, VenHwei Lo, HuangYi Lu, “Reconsidering the Relationship Between the ThirdPerson Perception and Optimistic Bias,” Communication Research, vol.34, no.6, 2007, pp.665-684.

B85 B86 Xiao Wang, Andrea Hickerson, “The Role of Presumed Influence and Emotions on Audience Evaluation of the Credibility of Media Content and Behavioral Tendencies,” Journal of Creative Communications, vol.11, no.1, 2016, pp.1-16.

B91 Xiao Wang, Andrea Hickerson, “The Role of Presumed Influence and Emotions on Audience Evaluation of the Credibility of Media Content and Behavioral Tendencies,” Journal of Creative Communications, vol.11, no.1,2016,pp.1-16;Brendan R. Watson, Daniel Riffe, “Perceived Threat, Immigration Policy Support, and Media Coverage: Hostile Media and Presumed Influence,” International Journal of Public Opinion Research, vol.25, no.4, 2013, pp.459-479.

B94 B95 荊學民、蘇穎:《中國政治傳播研究的學術路徑與現實維度》,《中國社會科學》2014年第2期,第80、87-91頁。

B96 陳力丹:《輿論學:輿論學導向研究》,上海:上海交通大學出版社,2012年,第7頁。

B97 龐金友:《網絡時代“后真相”政治的動因、邏輯與應對》,《探索》2018年第3期,第77-84頁。

B98 《馬克思恩格斯文集》第5卷,北京:人民出版社,2009年,第67頁。

B99 鄭振清、蘇毓淞、張佑宗:《公眾政治支持的社會來源及其變化——基于2015年“中國城鄉社會治理調查”(CSGS)的實證研究》,《政治學研究》2018年第3期,第51-61頁。

B100 在鄭振清等(2018)的研究中政治支持的影響因素文化、制度、社會中包含這些項目的感知因素。

B101 王菁:《媒介使用與民眾政治支持研究:面向中美貿易摩擦的實證分析》,《現代傳播》2020年第2期,第64-70頁。

(責任編輯:潘純琳)