皖西史河灌區水稻的需水量分析

孫紅舒, 孫語飏

(1.安徽省水文局 淠史杭蒸發實驗站, 安徽 六安 237011; 2.皖西學院 環境與旅游學院, 安徽 六安 237012)

皖西史河灌區位于梅山水庫下游,屬大別山區丘陵地帶,地跨安徽、河南兩省的六安、金寨、霍邱、商城、固始等(市)縣,灌溉面積安徽19萬hm2,河南65.3萬hm2,自流灌溉占80%,水田占耕地面積的72%。灌區屬北亞熱帶氣候,年平均氣溫15.5℃左右,平均降雨量990~1 100 mm,6—9月降雨量占全年降雨量的60%。據史河灌區30年水文資料統計,中稻生長期的6—8月多年平均降雨量為444 mm,多年平均水面蒸發量約為730 mm。史河灌區土壤多為潴育型水稻土,農業生產以種植水稻為主,面積達51 333 hm2,其中,早稻3 333 hm2、中稻34 066 hm2、晚稻10 000 hm2、雙晚稻3 333 hm2,兼有小麥、油菜和豆類;因此,對水稻的需水量進行分析計算,為皖西水稻種植灌溉提供參考具。

1 水稻本田期需水量計算參數

1.1 本田期需水量

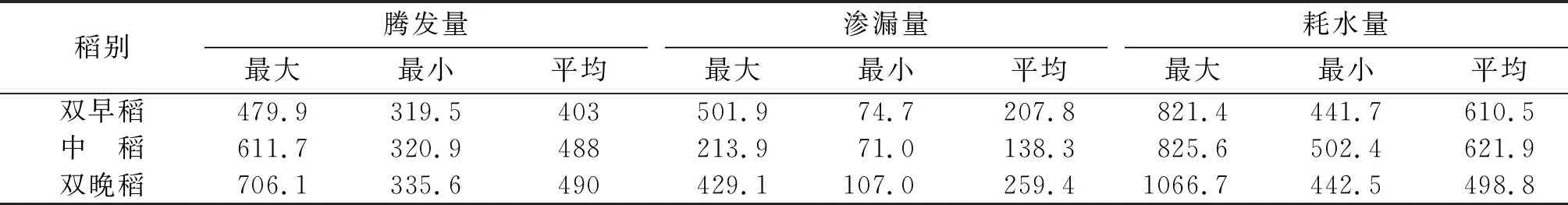

水稻本田期需水量包括自秧苗移栽到成熟全過程騰發量(葉面蒸騰和各棵間蒸發)與土壤滲漏2個部分。由表1和表2可見,不同稻別和同一稻別的不同時期的平均騰發量、滲漏量及耗水量不同。雙晚稻的騰發量和滲透量最高,分別為490 mm和259.4 mm,耗水量最低,僅498.8 mm。全生育期雙早稻、中稻和雙晚稻差異較小。

表1 史河灌區1976—1985年實測水稻需水量 mm

表2 水稻各生育期的平均騰發、滲漏及耗水強度 mm

1.2 需水系數α值

需水系數α值以同期水面蒸發為參數,根據史河1976—1985年實測試驗資料統計分析,以騰發量同期的水面蒸發量(Eφ80)為基數,即:

ET=αEφ80T

式中,ET為水稻本田期日平均騰發量(mm/d);Eφ80為同期φ80 cm蒸發皿水面蒸發量(mm/d);T為水稻本田期天數(d);α為水稻本田期需水系數。雙早稻、中稻和雙晚稻的α值分別為0.94、1.06和1.04。

為了更準確地分析α值的規律,將α值分旬統計(表3),α值呈小—大—小的變化規律,雙早稻最大值出現時間為6月中旬至7月中旬,中稻為7月上旬至8月中旬,雙晚稻9月中旬至10月中旬都在孕穗到抽穗階段。由于水稻的騰發量與露天水面蒸發量均受同一氣候條件影響,因此α值的變化不大,年際間的變幅也較穩定。

表3 水稻的本田期分旬α值

1.3 需水系數K值

作物產量是水利農業措施綜合作用的結果,因此在一定的氣象條件下,作物需水量將隨產量的提高而增加,但需水量的增加與產量不成比例,而單位產量的需水量隨產量增加而減少。需水系數K值是W產量的參數。中產稻和高產稻生產1 kg稻谷的需水量分別為1.205 m3和0.907 m3。

2 水稻需水量計算

根據彭曼公式計算水稻需水量。

(1)

(2)

Ea=0.26(1.00+0.54u)(ea-ed)

(3)

式中,RA為大氣邊沿太陽輻射,a、b為算總輻射的系數,N為某緯度天文上可能出現的日照時間(h),n為當地實測日照時間(h),δTK4為黑體輻射量,ed為當地水汽壓(pn);ea為表上查得的水汽壓(pn);n為離地面2 m高處的風速(m/s)。

3 騰發量試驗資料回歸分析

經計算,經驗方程如表4,階段(旬)需水量如表5。表中,E為水稻旬需水強度(mm/d),E601為E601型蒸發器同期水面蒸發強度(mm/d),D為階段(旬)平均飽和差(mb/d),t為日照時間(h),φ80mm為80 mm口徑水面蒸發器的蒸發量(mm),φ20mm為20 mm口徑水面蒸發器的蒸發量(mm)。

表4 史河灌區不皿型蒸發器水面蒸發相關分析

表5 史河灌區階段(旬)需水量相關分析

4 小結

根據水稻不同時期的生理特性及其各時期騰發量、滲漏量、耗水量、需水系數分析,從水面蒸發層面對本灌區水稻需水量進行計算,其精度可靠,且有一定規律。建立水稻生育期,階段(旬)及逐時需水強度與氣象因素的相關方程,從微觀視角對水稻逐時需水規律進行了探討,并根據彭曼公式計算水稻的需水量。該結果對近似灌區的需水量和農業灌溉應用有一定的借鑒作用。