新時代大學生紅色基因傳承實證研究

劉艷芳,弓 鏘,張 波

(1.運城學院 基礎教育部;2.運城學院 機電工程系;3.運城學院 教育和心理學系,山西 運城 044000)

習總書記在2013年視察蘭州軍區某部隊時首次提出“紅色基因”一詞,近幾年來曾多次強調“要把紅色基因傳承好”,還要“將紅色基因代代相傳”[1];“要發揮紅色資源的優勢,深入進行黨史軍史和優良傳統教育,把紅色基因一代代傳下去”[1]。傳承好紅色基因,能夠堅定大學生的社會主義信念,增強其愛國主義情感;能夠使大學生的思想政治教育找到新的突破口,促進新時代中國特色社會主義思想在高校思想政治教育中的深入滲透和傳播;能夠鑄牢聽黨指揮這一強軍之魂,助力能打勝仗這一強軍之要,夯實作風優良這一強軍之基[2]。教育部體衛司〔2016〕1號文件指出,要創新國防教育教與學的形式,共建共享優質軍事理論教學資源。在新時代習總書記強軍思想的指引下,如何做好每年3000多萬在校大學生弘揚紅色文化、傳承紅色基因工作成為復興中國夢亟待研究的時代問題。

一、紅色基因傳承現狀調查

中央軍委2018年印發的《傳承紅色基因實施綱要》指出,大力傳承紅色基因,是新時代政治建軍的戰略任務和基礎工程,對于激勵官兵銘記歷史、不忘初心、牢記使命、不懈奮斗,奮力實現黨在新時代的強軍目標、把人民軍隊全面建成世界一流軍隊,具有重要意義[3]。國內教育界一些學者對此進行了相關方面研究。首先,關于傳承紅色基因與思想政治教育相互關系研究。傳承紅色基因與思想政治教育兩者辯證統一。學術界從習總書記提出“紅色基因”起就開始積極探索其在高校傳承的實證研究(高攬月,李紅順2013[4]),此后多位學者對高校傳承紅色基因現狀、存在問題、相應對策和路徑進行了研究(溫金英.張愛萍,2015[5];張莉,2018[6];龍飛,2018[7];聶麗君2018[8]),特別是對高校思想政治教育領域傳承“紅色基因”的路徑進行了探究(時玉柱,2015[1]),指出傳承紅色基因的重要性和緊迫性(王傳寶,2018[9])。其次,關于傳承紅色基因與國防軍事教育相互關系研究。思想政治教育在一定意義上包含國防軍事教育,國防軍事教育是傳承紅色基因的重要途徑。學術界對軍校大學生關于“紅色基因”的認知情況進行調查與研究(孫亞婷,王勤明,2015[10]),指出紅色基因成為新時期強軍興軍的力量源泉(魏延秋,2015[2])。在對2016年之前三年紅色基因研究狀況進行現狀分析和前景展望的基礎上(龍飛,2016[11]),認為大學生應做紅色基因的傳承者(杜子淼,2018[12]),開始探索傳承紅色基因與高校國防教育的內在聯系(戴謀元,卜華平,2018[13]),得出傳承紅色基因為實現強軍目標、建設世界一流軍隊提供政治滋養和強大動力的結論(陸正聲,2018[14])。最后,關于思想政治教育與利用紅色資源相互關系研究。紅色資源是中國共產黨及其領導的中國人民在革命、建設和改革實踐中共同創造的寶貴思想政治教育資源。思想政治教育要充分利用紅色資源,利用紅色資源是進行思想政治教育的重要手段。學術界探索了紅色資源與黨員干部、大學生等思想政治教育的關系,指出在思想政治教育實踐中合理開發利用紅色資源,是繼承革命傳統、弘揚革命精神,傳播紅色文化,展示我們黨的道路自信、理論自信、制度自信,鞏固黨的群眾基礎、執政根基的必然選擇(李霞,2015[15])。國外在利用“紅色資源”進行思想政治教育方面也有研究,包括美國人的“紅色資源”包羅萬象,對“紅色資源”的應用也不少;俄羅斯借鑒了蘇聯時期的思想政治教育經驗教訓,十分重視“紅色資源”在思想政治教育中的作用。以上均對紅色基因的傳承進行了一定時期和范圍的研究,多局限于高校思想政治教育對傳承紅色基因的研究,但對于新時代普通高校如何在紅色教育中系統傳承“紅色基因”還沒有專項研究。

圖1 國防軍事教育傳承紅色基因機理研究

大學生國防軍事教育是高校進行紅色教育、傳承紅色基因的重要途徑。經調查我省高校大學生國防軍事課程中傳承紅色基因普遍存在以下問題:教育團隊建設不完善、教育規章制度不健全、教育內容載體不全面、教育方式方法無特色、教育環境氛圍不濃厚、教育思政質量低等。針對目前我省大學生傳承紅色基因存在的問題,我校成立“大學生傳承紅色基因研究小組”,從六個方面進行了問卷調查,建立了以提升紅色基因傳承率為目標的國防軍事教育傳承紅色基因機理研究模型。如圖1所示。

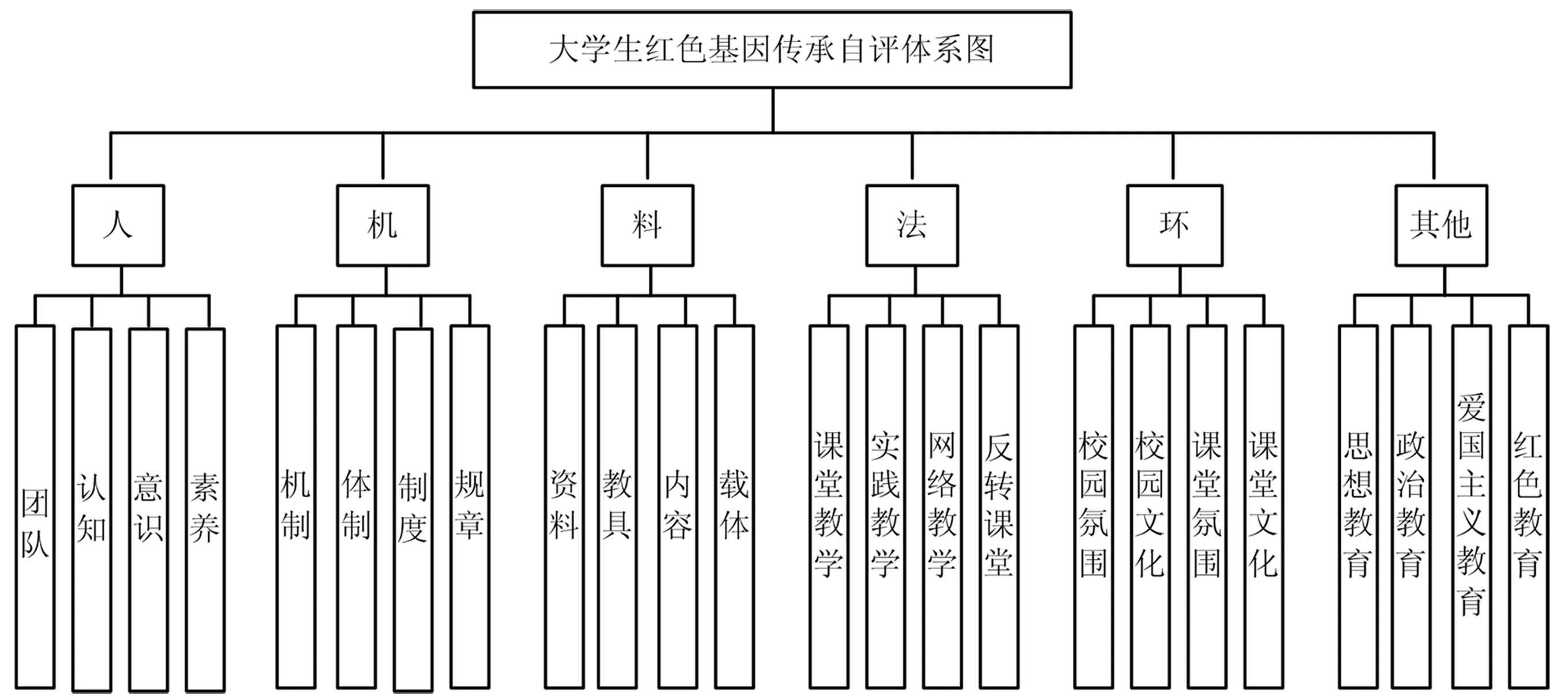

二、紅色基因傳承評價體系構建

紅色基因是指中國共產黨帶領的廣大人民群眾進行艱苦卓絕的奮斗與抗爭、改革與發展的歷史進程以及實踐中孕育并不斷豐富和發展出的偉大精神成果,它帶有豐富的歷史內涵和時代印記[2]。傳承紅色基因就是將這種偉大的精神成果及其產生的時代環境、蘊含的歷史內涵和時代印記傳承下去,激勵著新時代的人們奮勇前進,不忘初心,牢記使命,為國家和人民奉獻自己的一切。圖2是從“傳承”角度,構建的紅色基因傳承率自評體系,目標是使其能夠全面系統客觀理性地評價高校紅色基因傳承狀況,并從中發現問題,及時采取措施,最終提升傳承率。

圖2 大學生紅色基因傳承自評體系圖

三、紅色基因傳承現狀分析研究

調查結果顯示近三年紅色教育特別是國防教育軍事理論課程建設工作取得了較好的成績,如紅色教育參與人員多,教育制度基本完善,教育內容載體相對多樣,教育方法逐步探索,教育環境逐步完善,教育思政意識較強等。但還存在一些問題,主要表現如下:

(一)教育參與全員性弱,教育體系系統性弱

主要表現在教育人員參與不夠,教育體系構建不夠,無法真正落實“全員育人”。

調查結果顯示:涉及“在校期間通過何種途徑接受紅色文化教育”時,91.62%的同學表示上思政課,69.4%的同學表示上黨團課,51.18%的同學表示參加社會實踐走進愛國主義革命教育基地,46.63%的同學通過舉辦或參與紅色主題校園文化,22.95%的同學表示通過上軍事理論課。而且各組織人員之間并沒有很完善的溝通協調機制,造成“有事無人做”、“有事重復做”的現象經常發生。

(二)教育機制靈活性弱,教育制度創新性弱

主要表現在教育機制死板,教育制度老舊,創新不夠,不能與時俱進。

調查結果顯示:同學們表示低年級接受紅色教育的渠道和路徑較多,越到高年級,紅色教育相對較弱。而且紅色教育機制較死板,紅色教育制度相對老舊。比如學校通常嚴格規定了完成紅色教育課程學習時間、形式和考核方法等。

(三)教育內容地方性弱,教育載體實體性弱

主要表現在一方面是利用當地紅色資源,如紅色教育基地、愛國主義教育基地內容充實國防教育還需加強。

調查結果顯示:56.28%的同學表示對載人航天精神感受深刻,但只有19.31%的同學表示了解或去過運城航天公園。對運城英雄公園、夏縣堆云洞、杜馬戰役英烈西牛紀念園、永濟雪花山、聞喜陳家莊村的了解也是很不樂觀。調查中同學們反映聽說過航天公園,但不知道運城是航天英雄景海鵬的家鄉,有機會一定會去學習。另外對運城博物館許多同學也比較了解,大家一致表示對其中的國防教育《條山風云》印象深刻。但對英雄公園、夏縣堆云洞等幾乎沒聽說過。

另一方面是在利用當地紅色資源進行國防教育軍事理論實踐教學還需加強。

調查結果顯示:在“學校國防教育、軍事課程中教師利用當地紅色資源進行愛國主義教育,起到弘揚紅色文化和傳承紅色基因目的”方面,67.94%的同學表示“經常利用,有時還利用紅色教育基地進行實踐教學”,但29.33%的同學表示“有提到過,但僅限于理論教學”,2.73%的同學“沒有提到過,不知道當地有什么紅色教育基地和愛國主義教育基地”。

(四)教育方式多樣性弱,教育方法創新性弱

主要表現在教育方式路徑單一,教育方法老舊。

調查結果顯示:在“通常接受紅色文化教育的方式路徑”方面,大多數同學認為主要是經過課堂、講座的方式。在“您最樂于接受哪種紅色文化教育”時,48.82%的同學表示是實踐教育,22.77%表示是課堂教育,19.31%表示是網絡教育,7.1%表示是創新創業教育。在“覺得以哪種形式開展紅色知識宣傳會更容易令人接受”時,69.03%人的同學表示是通過組織觀看紅色電影,63.93%的人認為是組織參觀紅色旅游景區,66.48%的同學表示通過開展紅色文化課程,57.1%的同學表示是組織紅色知識競賽,還有40%左右的同學認為成立紅色社團或開展紅色知識宣傳講座,只有16.76%的同學認為是組織參觀紅色教育基地或愛國主義教育基地。57.74%的同學表示學校應該經常舉辦一些有關紅色文化的活動,如歌詠比賽、演講比賽等。

(五)教育環境系統性弱,教育氛圍營造性弱

主要表現在教育環境系統性不夠,教育氛圍營造不夠。

調查結果顯示:大多數同學們表示大一大二時感覺紅色教育課程較多,形式多樣,包括學校會開設軍事訓練、軍事理論課程、形勢與政策課、馬克思主義原理、毛澤東思想和鄧小平理論等課程,同時舉辦紅色教育講座、紅色教育演講等。大三大四時同學們參與就相對少多了,感覺專業課學習才是重點。而且學校紅色教育環境氛圍明顯不夠。

(六)教育思想引導力弱,教育政治意識性弱

主要表現在思想教育引導不夠,政治意識性根植不深。

調查結果顯示:涉及了解紅色基因狀況時,52.64%的同學表示熟悉或比較熟悉,但仍有近一半的同學表示知道一點或不了解;涉及了解紅色資源狀況時,63%的同學表示熟悉或比較熟悉,但仍有37%的同學表示知道一點或不了解;涉及新時代在大學生群體中傳承和弘揚紅色基因的必要性時,91.44%的同學認為十分必要,但仍有4.74%的同學表示無所謂,有沒有都行,3.64%的同學甚至認為沒有必要;問及“如果有一個旅游機會,是否會選擇去紅色教育基地或愛國主義教育基地”時,66.48%的同學表示會,但仍有33.52%的同學表示不會或看情況。

四、紅色基因傳承對策和建議

針對調查中發現的問題,結合某高校紅色基因傳承實際,項目組經過分析研究討論,認為應從以下幾方面采取措施:

(一)創新紅色教育組織,重建紅色教育體系,實現“全員育人”組織保障

首先是構建“全員育人”教育組織體系。一是在充分發揮學校黨政干部和共青團干部的政治優勢、思想政治理論課哲學社會科學課軍事理論課教師的理論優勢、輔導員班主任心理咨詢教師的身份優勢的基礎上,整合三支思想政治教育隊伍[16]。同時結合課程思政的要求將專業課教師納入體系,結合學生“自我教育”的要求將學生代表納入體系,形成集專業課教師、思政課教師和學生代表為一體紅色教育組織體系;其次是形成“全員育人”教育意識協同教育。始終遵循教育教學規律,正確認識體系內各組織部分在紅色教育中的重要作用,從而達成紅色教育課與各類專業課同向同行,形成并凝聚合力,實現協同教育效用;最后提升教師紅色教育素質和能力。從教師自身素質出發,強化紅色文化在教育教學過程的滲透,達到潛移默化、育人于無形之中的目的。總之,為實現“三全育人”打下“人員”基礎。

(二)創新紅色教育機制,完善紅色教育制度,實現“全過程育人”制度保障

隨著教育對象教育環境的變化,教育手段、方式、方法、路徑的發展,高校應遵循學生成長規律,及時創新紅色教育機制,逐步完善教育制度。對于高校來說應加強紅色文化課程設置的頂層設計,建立全員全過程全方位育人機制[17]。從時間維度考慮,結合不同時段學生實際采取更為靈活的培養和考核方式,如可“創新網格紅色教育、實踐紅色教育等”。正如習近平總書記在全國思想工作會議上強調,根據形勢發展需要,要把網上輿論工作作為宣傳思想工作的重中之重來抓。宣傳思想工作是做人的工作的,人在哪兒重點就應該在哪兒[18]。以學生樂于接受的方式方法推動紅色教育工作,提高紅色文化的普及度和紅色基因的傳承率。對于社會和政府方面來說,主要是讓紅色基因在大學生思想政治教育傳承中制度化。意味著要給這一過程立好規矩,建章立制,使紅色基因在教育傳承中得到足夠的重視,不斷強化學生體內的紅色基因,并使其在今后行為中表現出穩定性和統一性[6]。總之,為實現“三全育人”打下“制度”基礎。

(三)創新紅色教育內容,逐步完善教育載體,實現“三全育人”內容保障

結合高校國防教育重新整合和設置教育內容,突出地方、本校國防特色教育。一方面在完成國家2019新大綱教學內容和要求基礎上,各章增加地方國防教育特色內容,如校外實踐、實地參觀學習紅色教育基地或愛國主義教育基地、紅色文化視頻資料播放、紅色文化教育講座舉辦等,讓學生們深刻感覺紅色基因就在身邊,不是離得很遠的“高談闊論”。另一方面,充分利用網絡載體,打造紅色文化網絡平臺,“互聯網+”有利于促進學生學習模式的轉變和學習資源的豐富[11],以便為實現“三全育人”打下“內容”基礎。

(四)創新紅色教育方法,逐步完善教育方式,實現“三全育人”方法保障

結合“全員育人”紅色教育組織體系的構建,創新教育方式方法,建構“全方位育人”紅色教育方法體系。首先創新教育方法。結合教育內容的創新,根據教育目標即傳承紅色基因,立足于課堂教育主陣地的基礎上,教育方法將更多地采取實踐教學、現場教學、小組討論、案例分析,并逐步實現翻轉課堂、慕課等方式方法;其次,完善教育方式。增加軍事知識活動,如“紅色知識競賽月”、“我唱軍歌”、“紅色影片播放周”、“紅色講座”、“參觀紅色旅游景區紅色教育基地或愛國主義教育基地”、“我來講軍事”等,突出教學實踐相結合,線上線下相結合、師生共講相結合;最后,開辟教育渠道。可編寫當地紅色普及讀本教材,錄制當地紅色教育視頻,開設相關公共選修課等。總之,充分利用實踐教學和網絡新媒體平臺教學激發同學們參與紅色教育的興趣,為實現“三全育人”打下“方法”基礎。

(五)創新紅色教育環境,營造紅色教育氛圍,實現“三全育人”環境保障

結合“全員育人”紅色教育組織體系的構建,創新教育環境,營造教育氛圍,實現“全方位育人”紅色教育環境體系構建。首先創造教育硬環境。充分利用學生社團活動,創設有利于紅色文化傳播的校園文化生態[17]。借鑒“紅色教育基地或愛國主義教育基地”建設模式和中國特色社會主義核心價值觀宣傳教育方式,在宿舍、教室、校園、餐廳等學生日常生活的地方進行紅色教育視頻播放、圖片標語展示、模型建設等,如創建“弘揚紅色文化,傳承紅色基因”校園角建設就是很好的方式。其次,創造教育軟環境。積極利用網絡,在校園新媒體平臺中營造紅色網絡環境。可通過打造微博紅、營造微信紅[4],借鑒“學習強國”方式,創新教育理念,改進工作方法,主動適應網絡載體的動作特點,運用新媒體技術激發學生學習興趣,讓學生充分利用碎片時間,自主學習,自我教育,真正實現變“要我學”成“我要學”。為實現“三全育人”打下“環境”基礎。

(六)創新紅色文化教育,強化教育思政質量,實現“三全育人”質量保障。

結合“全員育人”紅色教育體系的構建,創新紅色教育,提升思政質量,實現“三全育人”紅色教育質量體系構建。首先要融入大學校園文化,充分發揮大學生的主體作用[6]。一方面,要發掘身邊紅色基因文化,強化大學生對紅色基因文化的認同;另一方面要鼓勵大學生自主開展紅色社團活動,豐富紅色校園文化建設[6]。其次,要在文化育人中激活和傳承“紅色基因”,將“紅色元素”融入大學生文化素質教育,開展體現“紅色韻味”的學術、科技、體育、藝術和娛樂活動[1]。最后,要積極營造紅色文化教育氛圍,構建紅色文化網絡教育平臺,通過校史館、校報、廣播、宣傳欄、圖片展覽等,宣傳紅色文化,弘揚革命精神[1]。總之結合紅色教育人員制度內容方法環境等創新,進一步弘揚紅色文化教育,深植國防教育軍事課程思政教育環節,深化紅色基因傳承,培養學生愛國主義情懷,為實現“三全育人”打下“質量”基礎。

結語

紅色基因傳承工作是思想政治教育的重要組成部分,是一項系統性工程。在“立德樹人”作為教育根本任務的戰略背景下,高校要認真貫徹中共中央、國務院《關于加強和改進新形勢下高校思想政治工作的意見》精神,全面實施“三全育人”和“課程思政”改革工作,把紅色基因傳承融入思想道德教育、文化知識教育、社會實踐教育各環節,貫穿教育教學全過程,為進一步利用紅色資源——弘揚紅色文化——傳承紅色基因形成組織育人、制度育人、內容育人、方法育人、環境育人長效機制。