以問題促交流

張國立

摘要:問題是促使學生產生持續思維的動力,教學中的問題是可以設計的,以促進學生發現并提出問題,當學生有機會對自己發現和提出的問題進行真正討論時,學生幾乎都有使不完的精力和深入探索陌生領域的精神和勇氣。

關鍵詞:課堂交流;核心問題;關鍵問題;問題空間

問題是學習的起點,是學習過程中的動力,學習的目標和結果。針對課堂中發現的問題,我們課題組成員采用ORED討論法,發現教師在課堂上如何提出一個好問題、關鍵問題、核心問題是課堂交流的關鍵。

我們采用備課備問題的方式進行研究,課題組教師組織教師進行單元整體備課,找出核心問題。

如六年級備《圓柱的認識》這一節課時,教師不斷地對好問題的來源進行思考。圓柱的認識隸屬于圖形與幾何領域。縱觀我們整個小學階段的圖形認識,學生經歷的是從立體到平面到基本元素,之后再到平面、再到立體。之前的認識是從直觀上來進行的,而后面的認識則是利用已學過的平面圖形的性質等來認識立體圖形的特征。既然是再認識,那么對學生而言就是與之前的認識不同的,也就是從“新的角度”來獲得新或是更深的認識,因此我要思考的就是要從哪個“新的角度”了。

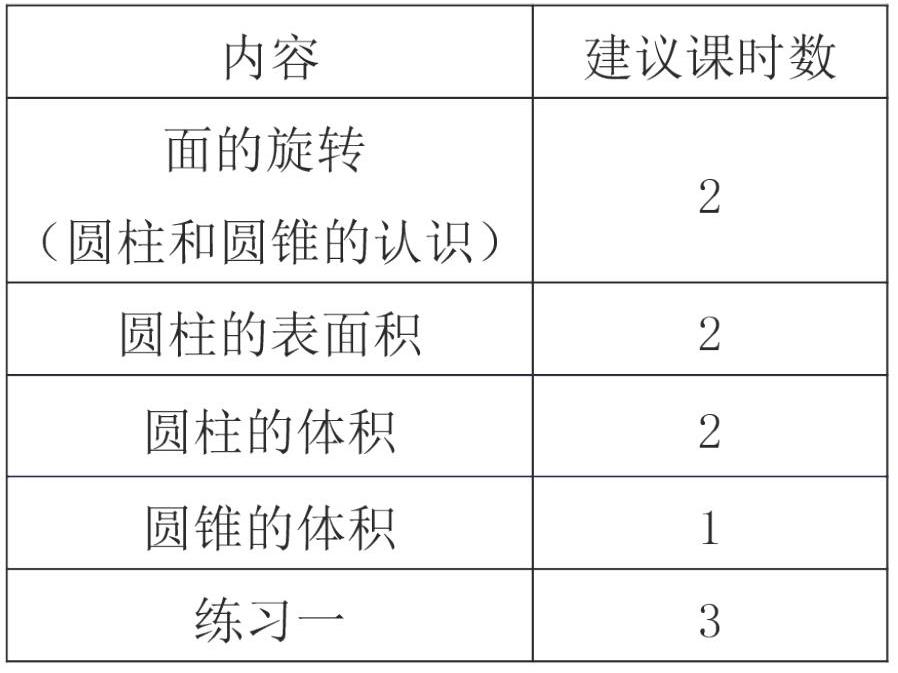

聚焦圓柱的認識所在的單元,如下圖所示:

圓柱和圓錐放到一課來認識,教材安排的內容量需要2課時完成,主要安排經歷由面旋轉成圓柱、圓錐的操作活動,體會圓柱、圓錐的形成過程,體會面與體之間的關系。通過學習我了解到研究圖形的基本方法:綜合推理、運動與變換、度量與積分、坐標系與代數方法。

那么,得到圓柱的方法可以由面旋轉、圍、累積、移,這些方法對學生把握圓柱的特征以及后續學習圓柱的表面積、體積都是有幫助的。

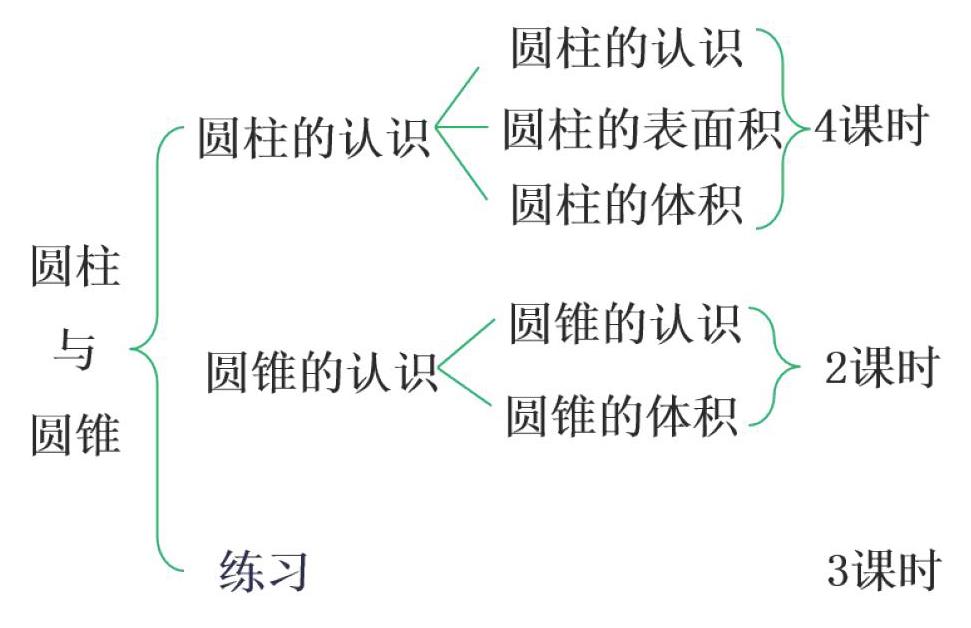

另外,圓錐的學習方法可以與圓柱的進行類比,所以我思考把單元的學習內容進行調整,調整結果如下圖所示:

調整之后的第一個內容就是圓柱的認識,而且是再認識,如何認識?經過自己思考、動手操作、遇到問題想辦法解決的認識會深刻,并且在之前的五年半的學習中學生積累了一定的知識、方法和經驗,故此創設了“如何創作一個圓柱?”“如何讓大家得到相同的圓柱?”的具有挑戰性的活動任務。

基于以上的思考確定了如下教學目標:

1.結合具體情境和動手操作、觀察等活動認識圓柱,從多種角度探索圓柱的基本特征,知道圓柱各部分的名稱。

2.經歷由面旋轉、圍、累積成圓柱的活動,體會面和體之間的關系,在參與數學活動中積累活動經驗,豐富對現實空間的認識,提高空間想能力,發展空間觀念。

3.在思考、解決問題的過程,培養勇于探究、批判質疑的能力。

上述目標如何實現呢?依托問題空間:如何創作一個圓柱?如何讓大家得到一樣大的圓柱?

挑戰一:如何創作一個圓柱?

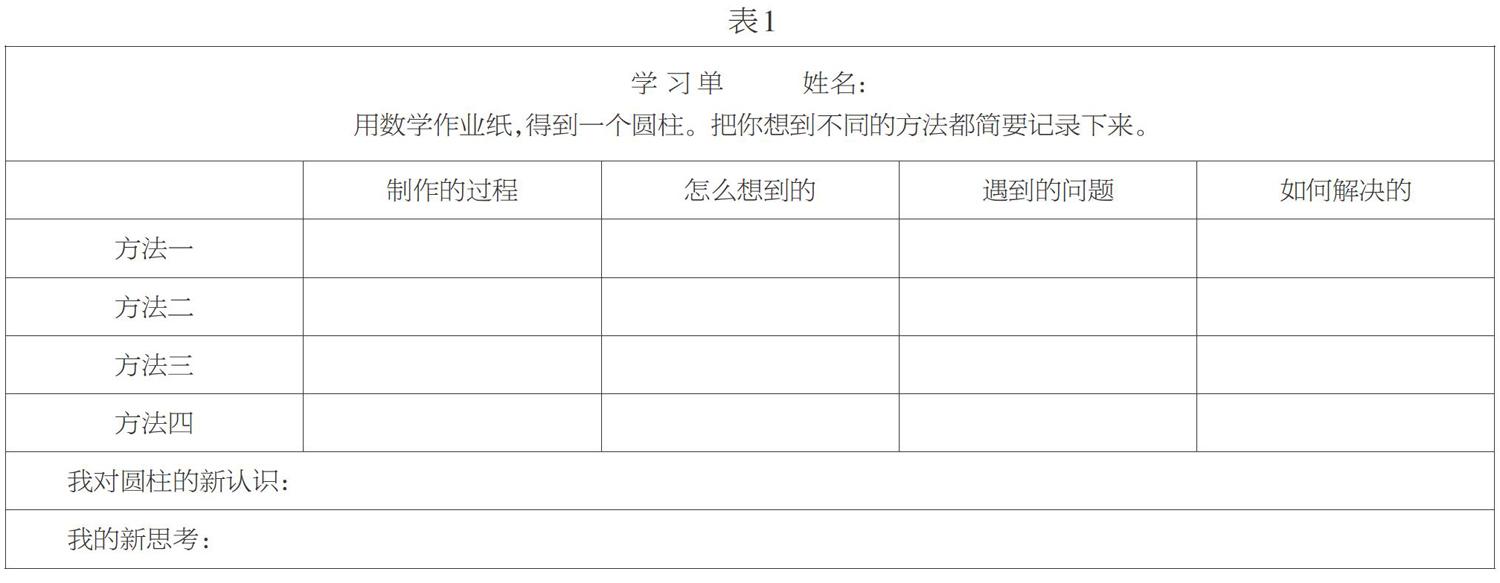

活動要求:1.獨立思考利用準備的這些數學作業紙,得到一個圓柱,并把制作過程簡要記錄在學習單上。

2.記錄(1)中你遇到的問題和解決的方法;(2)對圓柱的新認識和新的思考。如表1所示。

上述案例,教師的備課更具有針對性,同時教師的專業發展能力也得到了提高,這樣帶給課堂的交流不再具有隨意性,同時教師也可根據課堂的生成進行有效、高質量的追問,追問直指核心,直指學生學習力的發展。當然,課后我們也可對學生進行訪談,并試著讓學生提出問題,簡單舉例如下:

1.圓柱的制作過程中,如何讓它們的底面是相同的?

2.相同的長方形做成的圓柱體積一樣大嗎?

不能讓我們的告知代替了學生的思考和互動,讓我們的答案代替了學生的發現和解決,學生間數學直覺的交融和碰撞會引發他們不斷思考與發現。如果有足夠的時間,也許孩子們會拉出整個領域,而且很有結構。也就是說,教師在上課前的有針對性地提出問題,或者學生關鍵問題的發現,都會讓我們的課堂交流討論更有效,學習才會真正發生。

注:本文為北京市教育科學“十三五”規劃2018年度校本研究專項課題“構建小學數學深度交流課堂的實踐研究”(課題編號:CBDA18098)階段性成果。

參考文獻:

[1]潘小明.用核心問題引領探究學習培育小學生數學核心素養[J].教育視界,2()17(2).

[2]張丹.“問題引領學習”:讓兒童學習走向深入[J].中小學管理,2017 (6).

[3]羅金平.小學數學教學中創設有效問題情境探究[J].數學學習與研究,2019(24).

(責編翁春梅)