鄉(xiāng)村振興三部曲

摘 要:費(fèi)孝通所著《鄉(xiāng)土中國》和《鄉(xiāng)土重建》以及當(dāng)下正在開展的自覺意識(shí)下的鄉(xiāng)村振興,構(gòu)成了鄉(xiāng)村振興三部曲,這些都屬于是從鄉(xiāng)土中國一直到理想中國小康生活的文化路徑追溯的證明。未來的鄉(xiāng)村振興在理想中國追求的同時(shí),必然將會(huì)實(shí)現(xiàn)有更多共同性的彼此可以感知到并認(rèn)識(shí)到的獲得感,還有在社會(huì)之中生存的更多成就感,而中國人的“家”觀念依舊是這種成就感指向所在。面對(duì)一個(gè)飛速發(fā)展和轉(zhuǎn)型的世界,在理想中國構(gòu)建的維度和實(shí)踐中,還需要社會(huì)結(jié)構(gòu)本身容納結(jié)構(gòu)改變的能力和空間。所有這些,都將會(huì)是一部中國鄉(xiāng)村振興變奏交響的核心和根本。

關(guān)鍵詞:鄉(xiāng)村振興;鄉(xiāng)土中國;鄉(xiāng)土重建;理想中國;小康社會(huì)

中圖分類號(hào):C912.4 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):0257-5833(2020)05-0058-14

作者簡介:趙旭東,中國人民大學(xué)人類學(xué)研究所教授、所長、博士生導(dǎo)師,中國人民大學(xué)社會(huì)學(xué)理論與方法研究中心研究員 (北京 100872)

引 言

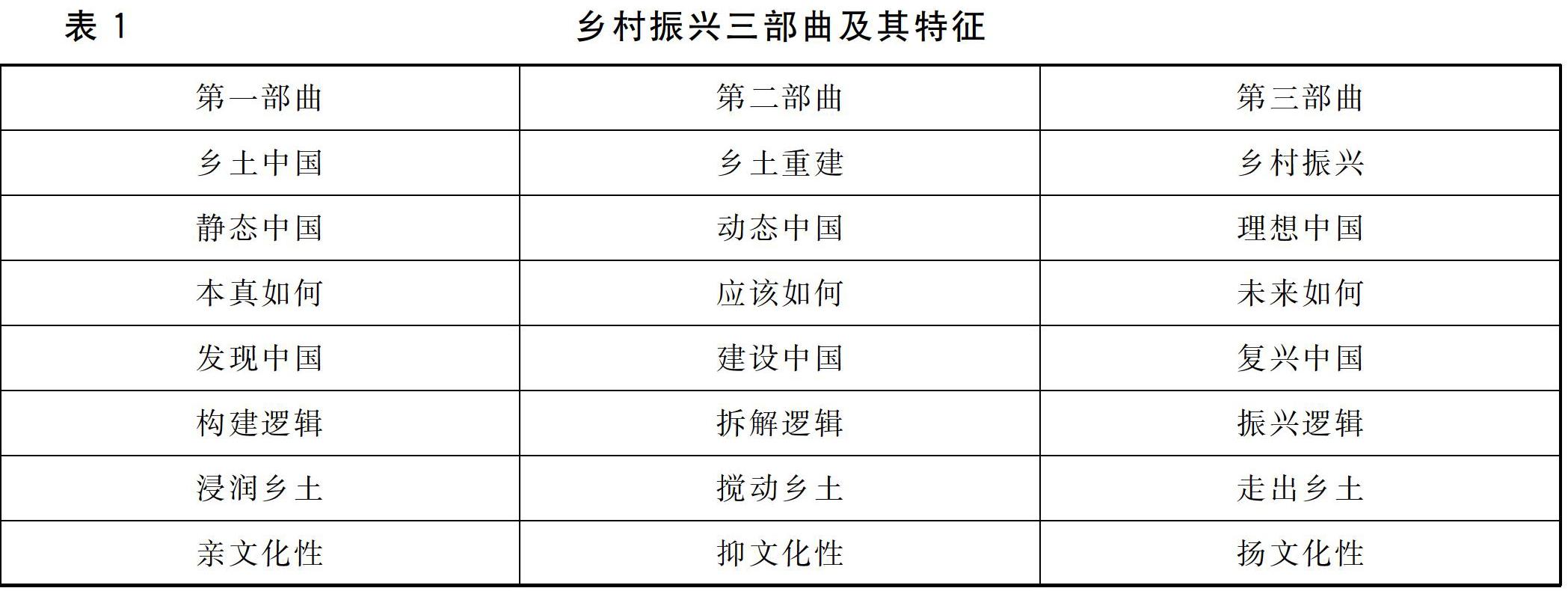

1948年費(fèi)孝通編訂出版了兩本小冊(cè)子:《鄉(xiāng)土中國》和《鄉(xiāng)土重建》,兩本書分別代表了今天鄉(xiāng)村人類學(xué)鄉(xiāng)村振興問題研究早期階段的思考,亦可看作當(dāng)下正在進(jìn)行之中的鄉(xiāng)村振興的兩部前奏曲。換言之,從鄉(xiāng)土中國到鄉(xiāng)土重建,再到當(dāng)前基于新時(shí)代頂層設(shè)計(jì)的鄉(xiāng)村振興,或者從鄉(xiāng)土中國到未來的理想中國,在這樣的一個(gè)小康之路追求的發(fā)展線路上,構(gòu)成了鄉(xiāng)村振興從觀念到實(shí)踐的三個(gè)階段。

在一定意義上,前兩部曲貌似已經(jīng)完成,或許成為了歷史學(xué)家研究的既往。不過,印刷出來的書籍本身雖已成為了過去,成為了學(xué)科發(fā)展歷史的一部分,但面對(duì)當(dāng)下中國鄉(xiāng)村,它們作為文本卻仍舊有被重溫的必要。而這中間最為有意義的便是,這第三部曲的鄉(xiāng)村振興正處于舉國投入、“全民總動(dòng)員”的熱烈、激昂的氛圍之中,基于新舉措而得到了重新醞釀、提出和開拓發(fā)展,并會(huì)進(jìn)一步影響到未來的實(shí)踐成型。恰是鄉(xiāng)村振興三部曲的未完成狀態(tài),使其有更加豐富和絢麗的諸多可能性,這就是“鄉(xiāng)村振興三部曲”概念的真實(shí)意義之所在,即能夠使得前后的路徑有所交叉和比對(duì),進(jìn)而真正看出未來的理想中國之路究竟在哪里突破和涌現(xiàn)。

在《鄉(xiāng)土中國》中,費(fèi)孝通面對(duì)的是1948年前后的中國鄉(xiāng)村,要解決的乃是中國鄉(xiāng)村是什么或者怎么樣的問題,此書是費(fèi)孝通浸潤于中國鄉(xiāng)土文化之中,而對(duì)鄉(xiāng)土中國社會(huì)結(jié)構(gòu)所作的富有人類學(xué)整體性、功能性的解釋和理解。費(fèi)孝通對(duì)完整中國鄉(xiāng)村問題的獨(dú)到見解,似乎都隱含在了這本只有106頁小冊(cè)子之中,隨著時(shí)間的推移,文本當(dāng)然也產(chǎn)生了更加豐富的解釋空間。因此,我們重溫這些文字之時(shí),也可以將其語義內(nèi)涵與當(dāng)下中國現(xiàn)實(shí)觸碰,幫助人們進(jìn)一步追問關(guān)于中國轉(zhuǎn)型的諸多問題。

鄉(xiāng)土中國如何發(fā)生轉(zhuǎn)變的問題,在作為鄉(xiāng)村振興第二部曲的《鄉(xiāng)土重建》一書中又得到了一種直接、正面的回應(yīng)。在此書中,除了繼續(xù)關(guān)注作為“文化結(jié)癥”而存在并衍生出的一些問題的鄉(xiāng)土中國之外,費(fèi)孝通先生也在關(guān)注中國鄉(xiāng)村如何可能有一種轉(zhuǎn)型致富的出路,如何能夠真正重建理想鄉(xiāng)土,這可算作是早期的中國應(yīng)用人類學(xué)。在這里,費(fèi)孝通通過倡導(dǎo)知識(shí)分子服務(wù)于鄉(xiāng)土,為鄉(xiāng)村發(fā)展出謀劃策,而實(shí)現(xiàn)了他所研究的中國士紳階層在鄉(xiāng)間基于自治而有所作為之功,也實(shí)現(xiàn)了自己期待成為“中國士紳”新社會(huì)精英角色的理想追求。

在這一點(diǎn)上,他將人類學(xué)應(yīng)用于中國鄉(xiāng)村,無疑是屬于整體性的鄉(xiāng)村建設(shè)學(xué)派的那種改良之路的,但很顯然,費(fèi)孝通與鄉(xiāng)建學(xué)派又有涇渭分明之別,他在嘗試著為鄉(xiāng)村發(fā)展謀劃出真正自由而又獨(dú)立運(yùn)行的基層空間,嘗試著去辟出一條略有彎曲,但卻可以真正達(dá)至鄉(xiāng)村理想生活、保證小康目標(biāo)的切實(shí)可行之路。作為鄉(xiāng)村振興三部曲的中間過渡階段,《鄉(xiāng)土重建》有著承前啟后的獨(dú)特地位,對(duì)未來理想中國而言,它有待新的開拓,有待面對(duì)著新語境的視域上的融合,使鄉(xiāng)土重建不至于走極端而單一之路,這對(duì)當(dāng)下和未來實(shí)踐鄉(xiāng)村振興的前行者而言,可算作是一份極為友善的學(xué)術(shù)上的思考及提醒。很顯然,1949年之前鄉(xiāng)村工商業(yè)被忽視,1949年之后,因?yàn)樽非蟋F(xiàn)代化目標(biāo)而過度強(qiáng)調(diào)城市以及大工業(yè)的發(fā)展,鄉(xiāng)村自身發(fā)展本有開放通暢之路而被再次淤塞。尤其是一些特殊的時(shí)代,鄉(xiāng)村發(fā)展之路上忽右忽左,極其曲折。

因此,無論是鄉(xiāng)村改造實(shí)踐的建設(shè)者們,還是提倡大都市工業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)學(xué)家,都沒有真正把這條中國之路勾畫清楚,我們?cè)凇多l(xiāng)土重建》這本書中也看到了這種實(shí)踐道路上的諸多困境和觀點(diǎn)紛擾。以至于今天看去,中國鄉(xiāng)村的出路和未來似乎并沒有在曾經(jīng)的多種鄉(xiāng)土重建歷程中被真正看清,甚至在多次的搖擺往復(fù)之中,也看不出真正的出路所在。這是因?yàn)椋髞砗芏噜l(xiāng)村重建建設(shè)之路,都不是一條工農(nóng)之間、上下之間以及城鄉(xiāng)之間的平衡之路,而是極端發(fā)展之路。

正在被創(chuàng)造和形成之中的第三部曲,或許為我們提供了又一次的機(jī)會(huì),這種機(jī)會(huì)恰恰就在于它的未完成性,或者待完成性,換言之,待完成性意味著新機(jī)遇、新挑戰(zhàn),當(dāng)然也有了新可能。對(duì)于這第三部曲的開展,我們不妨直接稱之為《鄉(xiāng)村振興》,這恰是我們這個(gè)時(shí)代正在試圖去對(duì)鄉(xiāng)村進(jìn)行重新書寫的變奏進(jìn)行曲,它將是眾人參與、城鄉(xiāng)聯(lián)動(dòng)、農(nóng)工互助的新實(shí)踐,也將超越鄉(xiāng)土中國以及鄉(xiāng)土重建時(shí)代,尋求理想中國之路的每個(gè)人都有資格去參與譜寫這部協(xié)奏曲。盡管可能像第二部曲《鄉(xiāng)土重建》一樣,它仍舊是在為中國鄉(xiāng)土之人尋求發(fā)展出路,但其基礎(chǔ)更應(yīng)該是新時(shí)代意義上積極的生活構(gòu)建,而不是那種完全拆散了重來的徹底自我拆解之路。

在此意義上,作為第一部曲的《鄉(xiāng)土中國》實(shí)際映射出了靜態(tài)中國的可能樣貌,它追求本真中國的結(jié)構(gòu)特征,尋求發(fā)現(xiàn)基層中國,并基于積極構(gòu)建的社會(huì)邏輯,以人人無意識(shí)浸潤于鄉(xiāng)土的姿態(tài),去發(fā)現(xiàn)鄉(xiāng)土中國可能的親文化性。而作為第二部曲的《鄉(xiāng)土重建》,則是嘗試著去關(guān)注于動(dòng)態(tài)變化之中的中國,直面現(xiàn)實(shí)中國而思未來中國應(yīng)該如何去做的種種可能性,即試圖在無可避開的變化轉(zhuǎn)型之中、在文化的拆解之中,尋找鄉(xiāng)村建設(shè)之路,以此來去攪動(dòng)中國鄉(xiāng)土本身的存在,因此它必然是社會(huì)實(shí)踐傾向的,在一定意義上是抑制了文化向度而伸展社會(huì)向度所開展出來的一種鄉(xiāng)土重建。而正在進(jìn)行的以及多重書寫之中的第三部曲《鄉(xiāng)村振興》,它追求美好的理想中國未來,基于文化自覺來重新界定未來中國的傳統(tǒng)價(jià)值,進(jìn)行理想重構(gòu)和新鮮創(chuàng)造,尋求中國主體意識(shí)之下復(fù)興中國的夢(mèng)想,這是根基于強(qiáng)勢(shì)振興而求發(fā)展的自我激勵(lì)邏輯,在這一過程中真正走出既有的鄉(xiāng)土之路,因此它在弘揚(yáng)傳統(tǒng)文化的同時(shí)而有了對(duì)文化的發(fā)揚(yáng)。

一、重溫《鄉(xiāng)土中國》

《鄉(xiāng)土中國》的出版劃定了一個(gè)時(shí)代,即鄉(xiāng)土中國與后鄉(xiāng)土中國。它亦將中國放在這種分界線上去觀察和審視,并試圖對(duì)其既往存在狀態(tài)進(jìn)行全景式勾勒。很顯然,傳統(tǒng)時(shí)代中國在此意義上便是鄉(xiāng)土性的,是基于差序格局而構(gòu)建起來,在相互性交往距離上有一種彼此差異分殊的社會(huì)關(guān)聯(lián),自我為中心的私人關(guān)系道德標(biāo)準(zhǔn)在日常生活實(shí)踐中發(fā)揮著社會(huì)約制性的作用。費(fèi)孝通在書中所論及的中國人“維系私人的道德”的那種獨(dú)特圖景,可謂是理解中國社會(huì)及其文化屬性的根本。有了這樣一種私人道德的彌散性,在中國社會(huì)場(chǎng)域中的公私之間的分野,也就變得沒有那么明顯對(duì)立和突出。自然地,人們生活于其中的相互之間的疏離感,同樣也就不會(huì)有那么的強(qiáng)烈,這種情形,跟在西方世界必要先驗(yàn)地區(qū)分出來的公私界限,并且特意將這種公私之分道德化成為一種社會(huì)公共性的目標(biāo)追求之間形成了極為鮮明的文化對(duì)照。

在這一點(diǎn)上,西方世界似乎更為重視公共性,而在中國的文化里,人們更為在意私人性,也就是人們俗語中所常說的“見人下菜碟”,這樣一種對(duì)人情關(guān)系距離差距的看重。西方世界“公民社會(huì)”理念及中國文化“關(guān)系主義”之間的對(duì)照,在學(xué)術(shù)領(lǐng)域之中,往往被學(xué)者予以了黑白照片似的對(duì)比,乃至于對(duì)立。西方的研究者在看待中國文化之時(shí),像挖礦般地看到了我們社會(huì)中“公”的屬性的缺乏,狠命地尋找在這背后可能存在的公共性以及公共空間的表達(dá),并將其放大成中國社會(huì)所可能有的現(xiàn)代化潛力和國民性改造,以求追隨于西方的現(xiàn)代性。

但實(shí)際上,這背后的誤解顯然是因?yàn)椴焕斫獠艜?huì)產(chǎn)生的,甚至是忘記了兩種文明各自所屬歷史的差異所在。中國社會(huì)里的公私關(guān)系顯然不是私人生活和公共場(chǎng)所的對(duì)立,如果是那樣,中國的文化里自然是缺少公共性意識(shí)。中國文化里確實(shí)有一種“各人自掃門前雪”的極端私人化的生活邏輯存在,但這里的“各人”之中,并非意味著純粹的私性之私,而是要將所謂理想的“公”嵌入于實(shí)際發(fā)生或作用的日常之“私”中去,也就是說,存在著一種二者相互嵌入又相互轉(zhuǎn)化的情境性公私辯證邏輯。因此,在中國文化觀念之中,公私這二者之間是相互包含、容納的關(guān)系,而不是純粹的相互排斥的關(guān)系。在一種“至公”里面必隱含有一種私情,而在看似平常的兒女私情之中,同樣也會(huì)隱含著一種對(duì)于公共性價(jià)值的追求。“岳母刺字”這則故事在中國社會(huì)中家喻戶曉,從這個(gè)故事我們就多少能夠看出這一點(diǎn)來:保衛(wèi)國家的公共之利,隱含在了私密的親情教化實(shí)踐之中,反過來也是一樣,在家空間之中的親子互動(dòng),也有著國家治理的深度滲入或介入,沒有人覺得這樣的行為會(huì)有什么不適合之處。

公私觀念也特別體現(xiàn)在了中國人的家庭生活之中,整個(gè)的社會(huì)在一種家庭倫理中,并不是西方世界公私分立的那種模式,而是一個(gè)家庭套著一個(gè)家庭,一個(gè)大家庭套著一個(gè)小家庭不斷向外延伸出去,在這種網(wǎng)狀互聯(lián)而又有等級(jí)差異的結(jié)構(gòu)中,公與私之間的關(guān)系必然就是相互嵌套的。而在這樣一種相互嵌套的關(guān)系結(jié)構(gòu)之中,公私之間,是通過彼此意義的對(duì)立面來相互界定的。如在一個(gè)以家庭為中心的社會(huì)之中,人情關(guān)系便屬于熟人社會(huì)中的模糊不清,但是家庭內(nèi)部的賬目卻往往會(huì)記錄得清清楚楚,很多家庭,甚至有詳細(xì)記錄每天收支的記賬傳統(tǒng),每一分錢的收入和花銷,都會(huì)被清清楚楚地記錄下來,很少因?yàn)樗饺饲楦械脑蚨棺约屹~目疏漏不清或隱瞞不記。但是,這個(gè)屬于家庭內(nèi)部的賬目本身又不可能向外公開呈現(xiàn),賬目只是自家里用來算計(jì)家庭收支平衡的一種自我參照,以及生活該如何合理安排所憑靠的依據(jù),不能夠?yàn)榧彝ヒ酝獾娜怂獣缘摹T谶@里,對(duì)家里人而言的賬目清晰的“公”,對(duì)家庭外的人而言就自然屬于是一種無法公開的“私”了,這個(gè)“私”當(dāng)然不能夠?yàn)榧彝ヒ酝獾娜怂獣裕钦嬲龑儆谒矫艿模⒁獓?yán)格確保其私性存在。而且,最為重要的是,這種關(guān)系模式一樣會(huì)復(fù)制到所謂公領(lǐng)域的私的實(shí)踐之中去。比如,在一些機(jī)關(guān)單位,賬目的不可公開以及內(nèi)外有別的潛在規(guī)則實(shí)施上的相互心照不宣。因此,公與私對(duì)家庭之內(nèi)的人而言就是一種毫無問題可言的界限區(qū)分,而轉(zhuǎn)換到家庭之外,這種明確的區(qū)分就不會(huì)發(fā)揮其實(shí)際的作用,或者有“化公為私”的那種顛倒公私關(guān)系的事情發(fā)生。

如果去重溫費(fèi)孝通1948年所出版的《鄉(xiāng)土中國》一書,可能會(huì)發(fā)現(xiàn),即使半個(gè)多世紀(jì)已經(jīng)過去了,書中所描述的那個(gè)中國社會(huì)結(jié)構(gòu)似乎依舊沒有什么根本性的改變。這本書在當(dāng)時(shí)所要實(shí)際表述的就是這種公與私之間如何相互嵌套,并在實(shí)踐之中隨情境遭遇的改變而變化其公私嵌套范圍的文化邏輯,這背后便是所謂“維系著私人的道德”。這種私人的道德,其核心就是要看行為主體所面對(duì)的對(duì)象是誰,然后根據(jù)對(duì)象來做出一種衡判,也就是我之前的研究中所說的“差序正義”的原則。即便是到了今天,我們?nèi)耘f還是可以看到“差序正義”的存在,雖然其表現(xiàn)上或隱或顯。也就是說,在實(shí)際發(fā)生的社會(huì)關(guān)系里的正義原則,仍舊還是差序性的,分出主次和先后的。由此也可以看到,一種文化的觀念相對(duì)于我們的理性理解而言是有何等的強(qiáng)勢(shì)之力。簡而言之,這私人的道德所要強(qiáng)調(diào)的就是人和人之間的關(guān)系,或者說是從個(gè)人自己出發(fā)而去計(jì)算、考量和比較人情往來關(guān)系疏密的衡判和自覺。

而私人道德維系的基礎(chǔ)在于,對(duì)以親緣關(guān)系為基礎(chǔ)的人情社會(huì)的看重,并且,人們?nèi)啃袨榈暮戏ㄐ砸脖厝皇且来硕玫搅私缍āR簿褪牵瑢?duì)于一個(gè)大家都身處于其中的鄉(xiāng)土社會(huì)而言,親屬關(guān)系的遠(yuǎn)近厘定和認(rèn)知才是衡量一切社會(huì)價(jià)值的標(biāo)準(zhǔn)或出發(fā)點(diǎn)。由此而出現(xiàn)費(fèi)孝通所說的那種社會(huì)關(guān)聯(lián)上的以自我為中心、依著親疏遠(yuǎn)近而不斷延展出去的“差序格局”,這對(duì)鄉(xiāng)土社會(huì)結(jié)構(gòu)而言也便是自然而然的一件事了。換言之,它是以個(gè)人為中心的,但個(gè)人的界定并不是現(xiàn)代個(gè)體化意義上的那種獨(dú)立而無須受制于他人的個(gè)人,個(gè)人和他人之間沒有一種必然而不可分離的關(guān)系存在,有關(guān)系也只可謂是一種法律意義上的契約關(guān)系,是不得不去做此事的責(zé)任和義務(wù)的關(guān)系,一旦完成了這種彼此之間預(yù)先訂好的契約,履行了契約上的各種條款,各自預(yù)定的目的達(dá)到了,契約關(guān)系也便終止不論了,相互之間也就不會(huì)再有任何的實(shí)際關(guān)系存在了,除非新的契約可以再行締結(jié)或簽署。在這樣的社會(huì)中,人的生活,根本上而言就是一個(gè)契約接續(xù)著一個(gè)契約的實(shí)現(xiàn),或者說,契約便是一種紐帶,它將彼此陌生之人基于契約關(guān)系而聯(lián)系在了一起。在一種基于親緣或親屬關(guān)系的社會(huì)結(jié)構(gòu)之中,個(gè)人自我的圖景是因?yàn)橛嘘P(guān)系的他人的存在而存在的,同時(shí)這個(gè)人的自身的一切也是熔鑄在這種關(guān)系之中,相互是撕扯不斷的。

換言之,社會(huì)之中只要是有他人的存在,這種個(gè)人的關(guān)系性存在便會(huì)是永久性的,甚至是穩(wěn)固到不能有所根本的改變,比如父母和子女的關(guān)系,另外還有基于血親和姻親而形成的各類關(guān)系,以及這些關(guān)系所構(gòu)成的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。在此種關(guān)系結(jié)構(gòu)的意義上,費(fèi)孝通《鄉(xiāng)土中國》一書中所論才可謂是真正意義上的、原始意味的“鄉(xiāng)土”中國,至于“后鄉(xiāng)土中國”,或“新鄉(xiāng)土中國”的含義,應(yīng)當(dāng)是在此原始意義上的一種轉(zhuǎn)型理解,也就是在漸漸去掉了鄉(xiāng)土關(guān)系的那些制度和文化上的新改變或轉(zhuǎn)型而已,其核心是去掉了這種關(guān)系網(wǎng)絡(luò)的純粹個(gè)人性的思考才有如此的改變和轉(zhuǎn)型的發(fā)生,在此意義上,這本身就意味著一種文化上的轉(zhuǎn)型。

當(dāng)然,這種文化轉(zhuǎn)型發(fā)生最為重要的節(jié)點(diǎn)可以一直上溯到1840年“鴉片戰(zhàn)爭”。那時(shí)的中國就已經(jīng)是在朝著一種“新鄉(xiāng)土”或者“后鄉(xiāng)土中國”的道路去邁進(jìn)了,盡管這個(gè)歷程看起來不但漫長而且極費(fèi)周折。因此,帶有一種素描透視意味的《鄉(xiāng)土中國》一書中,費(fèi)孝通所要真正下筆去描寫的那個(gè)鄉(xiāng)土中國,是由他本人經(jīng)由一種整體的社會(huì)觀察歸納和總結(jié)之后所抽離出來的1840年之前的中國圖像。因此,所謂“后鄉(xiāng)土中國”,或“新鄉(xiāng)土中國”,絕不是今天中國才出現(xiàn)的“后”和“新”,更不是1978年中國改革開放之后所直接帶來或引發(fā)的。很顯然,自1840年以后,這種新鄉(xiāng)土或者后鄉(xiāng)土中國的力量便一直存在并不斷涌動(dòng)著,這多少有些像火山活動(dòng)一樣,不活躍便平靜如常,而一旦活躍,便可能會(huì)造成能量的瞬時(shí)迸發(fā)。當(dāng)然,這種局面其更為直接的根源或許就是西方現(xiàn)代性成長對(duì)于中國文化固有形態(tài)的一種長時(shí)段的沖擊、改造和扭轉(zhuǎn)。很顯然,如果沒有近代西方世界“船堅(jiān)炮利”的影響,鄉(xiāng)土中國的文化邏輯還會(huì)按照其原有的運(yùn)行軌道持久地自我循環(huán)下去,它之所以能夠運(yùn)行,自然是有其自身長期運(yùn)行和存在的道理,但外部力量的影響和內(nèi)部的自我覺醒,共同地使得鄉(xiāng)土中國的軸心發(fā)生了一種位移、偏離和轉(zhuǎn)化。

二、拆解鄉(xiāng)土的《鄉(xiāng)土重建》

如果《鄉(xiāng)土中國》是中國鄉(xiāng)村社會(huì)的一個(gè)標(biāo)桿,那么《鄉(xiāng)土重建》便可謂是對(duì)這個(gè)標(biāo)桿偏移的一種扶正。正是基于對(duì)鄉(xiāng)土中國這樣一種偏離的深切觀察,才會(huì)有作為鄉(xiāng)村振興第二部曲的《鄉(xiāng)土重建》中諸多論題的提出和謀劃。甚至可以說,論及作為總體的“鄉(xiāng)土重建”這一主題,它必然是在其自身文化的完整性受到了沖擊多達(dá)半個(gè)多世紀(jì),出現(xiàn)了種種殘破或損蝕景象之后的一種強(qiáng)烈的自我覺知或自省。

無疑,最初的鄉(xiāng)村建設(shè)者們看到了這種古老文明下的鄉(xiāng)土中國因內(nèi)部的秩序混亂,以及外部的現(xiàn)代性沖擊而出現(xiàn)的殘山剩水,因而憑借外來者的視角將農(nóng)民群體整體性地概括為貧、弱、病、私之類的負(fù)面特征,并將其所有發(fā)生的原因統(tǒng)統(tǒng)都?xì)w咎到了鄉(xiāng)土社會(huì)內(nèi)部農(nóng)民這一群體的素質(zhì),根本不會(huì)去考慮由資本主義世界體系所造就的種種不平等的權(quán)力支配。因此他們?cè)噲D借助于外部的啟蒙浪漫主義的力量,對(duì)鄉(xiāng)土社會(huì)之中人們的既有生活做一種徹底的改造,即鄉(xiāng)村建設(shè)。在這方面,晏陽初是一位先驅(qū)者,梁漱溟則緊隨其后,是在另一個(gè)維度上開展鄉(xiāng)村建設(shè)的跟進(jìn)者。兩種鄉(xiāng)村建設(shè)派別相互之間的思路也大為不同:前者更多是從外部拯救鄉(xiāng)村的路徑上,對(duì)當(dāng)?shù)厝说乃枷雽で笠环N徹底的改造,在此意義上,鄉(xiāng)村建設(shè)的思想資源終究還是來自于西方世界的現(xiàn)代性學(xué)說。而后者,則試圖在鄉(xiāng)土社會(huì)原有的重視倫理親情關(guān)系的維度上,強(qiáng)化儒家倫理的道德維度,試圖從漢人中心論的新儒家思想之中,對(duì)當(dāng)?shù)厝说纳罘绞竭M(jìn)行倫理重構(gòu)和關(guān)系加強(qiáng)。今天,這前后兩派的思路和邏輯影響的痕跡仍舊可以尋覓得到,各自還有思想上后繼的傳人。之所以會(huì)有這種局面的存在,根本的原因還是在于他們所共同關(guān)注過的“鄉(xiāng)村成為問題”這一點(diǎn)似乎還沒有真正得到過解決,更為糟糕的是,往往是一個(gè)問題得到了解決,另一個(gè)問題又會(huì)緊跟著重新浮現(xiàn)出來,此起彼伏,“鄉(xiāng)村問題”前后之間相互循環(huán)而又不斷再生產(chǎn)。

換言之,在此意義上,鄉(xiāng)村建設(shè)上的這兩派的問題實(shí)際上都是無解可尋的,也讓所有關(guān)心鄉(xiāng)村中國問題之人極度困惑不解。

費(fèi)孝通“鄉(xiāng)土重建”的思路與上述這兩派思路均有不同,可以說,《鄉(xiāng)土重建》一書是要從更為包容的層面上去做更切近中國實(shí)際的理解。這本書注意到了社會(huì)之中的內(nèi)部與外部、鄉(xiāng)土與離土以及社會(huì)與文化多個(gè)維度。今天,在我們?nèi)タb密思考鄉(xiāng)村振興和發(fā)展之策時(shí),費(fèi)孝通“鄉(xiāng)土重建”的思路似乎可以重新派上用場(chǎng)。因?yàn)榕c前面兩種鄉(xiāng)村建設(shè)學(xué)派的思路有所不同的是,費(fèi)孝通的鄉(xiāng)村重建問題不是無解,而是如何能夠在新的語境之下理解鄉(xiāng)村發(fā)展途徑的問題。鄉(xiāng)土重建之路,也必然是在尋求改變的、與時(shí)俱進(jìn)之路。因此,這種鄉(xiāng)土重建之路,同時(shí)也是在鄉(xiāng)土中國到理想中國漫長道路上的一個(gè)暫時(shí)性的過渡階段而已,它可謂是這中間的第二部曲。由今天的人看來,它或許更為關(guān)注于已經(jīng)改變了的鄉(xiāng)土中國,其未來發(fā)展的方向,以及扭轉(zhuǎn)到這一方向上去的社會(huì)基礎(chǔ)和文化觀念究竟是怎樣的。

從根本上而言,《鄉(xiāng)土重建》最為強(qiáng)調(diào)“鄉(xiāng)土復(fù)員”的文化邏輯,這種邏輯關(guān)注如何在社會(huì)利益分配上真正做到回饋于鄉(xiāng)民生活本身,能夠真正取消作為剝削的地主階級(jí),而使“耕者有其田”的理想實(shí)現(xiàn),并且能夠真正做到,農(nóng)民在田畝勞作之外,其他的行業(yè)收入來作為田地收成不足的額外補(bǔ)充。因此,農(nóng)工相輔,并求得“黎民不饑不寒的小康水平”,這恐怕是曾經(jīng)的傳統(tǒng)鄉(xiāng)土社會(huì),不論是從參與生產(chǎn)勞作的佃戶,還是沒有從事這種生產(chǎn)的地主階層所共同祈求的,前者因此可以獲得足夠的維持家庭生存的資源,后者則因此而有了依賴性的食利者階層的生活空間。

但是,世界經(jīng)濟(jì)秩序的格局改變,使得鄉(xiāng)土社會(huì)的生活本身最先受到了一種損蝕,即在社會(huì)與文化的土壤之中,養(yǎng)分漸漸流失而無法實(shí)現(xiàn)自保,村里流動(dòng)出去的有能力和才干之人根本無法再回歸到土地上來,他們這些離土之人,空有一種鄉(xiāng)土觀念,這種鄉(xiāng)土觀念不過是一種獨(dú)屬自己的“鄉(xiāng)愁”而已,他們無法真正和土地之間有一種最為融洽的共生共存。在這方面,傳統(tǒng)時(shí)代的所謂土地的主人或擁有者,并非真正生產(chǎn)糧食的耕作者,擁有者甚至根本就不從事任何的農(nóng)業(yè)生產(chǎn),但他們卻要盡得半成甚至半成以上的地租,佃農(nóng)因此近乎破產(chǎn),受凍挨餓,地主階層也不肯絲毫去讓利于民。與此同時(shí),由海外通過港口城市而輸入的洋貨遍布于鄉(xiāng)野之中,對(duì)于農(nóng)民農(nóng)閑時(shí)間所從事的手工業(yè)所生產(chǎn)出來的土貨作了一種完全的替代,由此而與西方世界所展開的日益全球化的海上貿(mào)易之間難有真正的平衡。大都市里的洋行、商埠熙熙攘攘、歡聲笑語,一派盛世歡騰的景象,但卻不見那些從事農(nóng)業(yè)和手工業(yè)生產(chǎn)的鄉(xiāng)民真正可以從中獲得利益,得到真正能夠回饋于他們生活的實(shí)惠。長此以往,老百姓的生活便日漸貧窮,地里所收獲的糧食可能連地租都難以支付,更別說自家人的一種“不饑不寒的小康生活”的實(shí)現(xiàn)了。同時(shí),在農(nóng)業(yè)之外,農(nóng)民似乎又無其他行業(yè)掙錢補(bǔ)貼家用的機(jī)會(huì)和可能。最后,饑餓之民一遇災(zāi)荒之年,大多只能是鋌而走險(xiǎn),極端之時(shí)便揭竿而起,結(jié)果玉碎之時(shí),瓦也不能保全。很顯然,社會(huì)之中經(jīng)濟(jì)的圖景從來都不是單一向度的,因此必然會(huì)是一榮俱榮、一損俱損的危局。

傳統(tǒng)鄉(xiāng)土中國的秩序模式必然是皇權(quán)高高在上,因此而有極端專制和集權(quán)的可能,但實(shí)際的制度設(shè)置上卻可能是以“皇權(quán)不下縣”的“無為政治”為自保,令基層秩序不至于因官僚制的癱瘓而出現(xiàn)混亂,進(jìn)而出現(xiàn)不可收拾的局面,由此,全部基層的事情都交予了跟皇權(quán)系統(tǒng)不搭界的、在另一條由下而上軌道上運(yùn)行的鄉(xiāng)紳來去打理了,皇權(quán)系統(tǒng)對(duì)此并不予以直接的接觸和支配。在這種政治“雙軌”格局之中,上下之間本是可以求得秩序上的和諧而至天下太平的。但是,在皇權(quán)過度有為的時(shí)代里,皇權(quán)下伸而進(jìn)入到了縣鄉(xiāng)以下的空間之中去,由此成為了下層小吏們實(shí)際運(yùn)用和行使的橫暴權(quán)力,國家權(quán)力一直可以下伸到各家各戶的家門之內(nèi),試圖迅速建立起來一種單一軌道的政治。諸如民國所予以特別強(qiáng)化的保甲制度,使保甲能夠聽命于上,逐漸成為一級(jí)的地方政府,或政府的代理人。這樣做的最大結(jié)果就是紳權(quán)頓時(shí)喪失了自己的獨(dú)特治理空間,這種由民間社會(huì)來授權(quán)的同意的權(quán)力也便日漸衰落下去了。這是中國政治的雙軌制之中由下而上的那條軌道遭到了由上而下的快車道的沖擊而發(fā)生了一種損毀,作為基層紳權(quán)治理的緩沖地帶而隨之陷落崩潰,或者名存而實(shí)亡了。

這是在傳統(tǒng)時(shí)代里皇權(quán)過度有為的一種必然結(jié)果:皇權(quán)“開快車”,在基層沖破了由上而下的、使得皇權(quán)原本堅(jiān)守的“無為政治”的第一道防線,以及來自于基層的由下而上的、鄉(xiāng)紳治理的“有為政治”的第二道防線,二者合二為一成為一條軌道了。因?yàn)橹挥羞@由上而下的單一軌道了,政治資源必然會(huì)過度集中于這一條軌道之上,因此謀官之道盛行,官僚體系之中具體做事的小吏也日益增多,稅收、攤派的數(shù)目和名目也就與日俱增,最后這些負(fù)擔(dān)都必然還會(huì)轉(zhuǎn)嫁到最為基層的農(nóng)民身上去,由此而導(dǎo)致民間公益事業(yè)的衰敗。而由于稅費(fèi)在基層的過度增加,農(nóng)民收入會(huì)常年收不抵支,鄉(xiāng)土經(jīng)濟(jì)也衰落而成“癱瘓”狀態(tài)。與此同時(shí),隨著更多鄉(xiāng)紳階層離開土地而進(jìn)入城市之中去,他們沒有機(jī)會(huì)和意愿再返回鄉(xiāng)村之中居住并貢獻(xiàn)于鄉(xiāng)村,鄉(xiāng)村公共事業(yè)也就可能再無人去干涉和管理了。逐漸地,那些曾經(jīng)在鄉(xiāng)村里極受尊敬的縉紳之士,都被改造成為一個(gè)“不管閑事”的順民了,再無能力對(duì)由上而下的各種沖擊力量做真正的阻擋乃至于抗拒之功。這樣做的長期結(jié)果必然就是只剩下自上而下的軌道還在運(yùn)行之中,“有為政治”不受其約束,快車輕軌,吃、拿、卡、要,最后只能使得農(nóng)民破產(chǎn)。真正生產(chǎn)出地租的農(nóng)民自己既然都走投無路了,那靠著這些農(nóng)民或佃戶來收取地租的地主階層也就相當(dāng)于自掘墳?zāi)梗绱朔瓉砀踩ィ萑胙h(huán)。這種循環(huán)在費(fèi)孝通的鄉(xiāng)土社會(huì)結(jié)構(gòu)的分析中幾乎成為鄉(xiāng)土世界生活的一種自我發(fā)展的鐵律,不易有所更改了。

實(shí)際上,在中國傳統(tǒng)的時(shí)代之中,皇權(quán)若無約制,曾經(jīng)“軟禁皇權(quán)”的力量自然在毫無實(shí)踐中衰落下去了。結(jié)果,無拘無束的皇權(quán),其恣意妄為之事必然會(huì)日益鼎盛,橫暴泛濫,加上在基層無人可以真正阻撓其運(yùn)行,結(jié)果快車開得過快,最終還是會(huì)損失掉這單一軌道上的整體政治能量。基于此,也就無法持久地保持這種單一軌道的常規(guī)運(yùn)行,日益會(huì)出現(xiàn)違反常態(tài)的區(qū)間和局部的運(yùn)行,逐漸地到了一種極致,隨著反常區(qū)域的彌漫,自然就會(huì)危及整體,“改朝換代”也就成為了傳統(tǒng)帝國時(shí)代末期的必然結(jié)果和共同宿命。

因此,費(fèi)孝通“鄉(xiāng)土重建”的做法重在對(duì)鄉(xiāng)間人力的“復(fù)員”,也重在復(fù)員那里的財(cái)富,同時(shí)還要讓那里的百姓有自主的選擇和管轄權(quán),將他們自我授權(quán)并同意的積極性調(diào)動(dòng)起來,也讓他們自我去界定對(duì)于生活和物質(zhì)欲望的種種態(tài)度。但這一切必然是要以上位權(quán)力的適度無為為前提的,即所謂結(jié)構(gòu)關(guān)系上的鄉(xiāng)紳的有所為與皇權(quán)的有所不為的并行存在。在這個(gè)意義上,人若回不去鄉(xiāng)村,甚至即便回去了,無法使其真正能夠發(fā)自內(nèi)心地參與到村落公共事務(wù)的管理上,無法自主地評(píng)判他們生活的價(jià)值優(yōu)劣,便無望有一種真正的鄉(xiāng)村重建和振興之路。

今日世界,科技發(fā)達(dá),物產(chǎn)豐富,互聯(lián)互通已經(jīng)近乎實(shí)現(xiàn)全球不同文化的并聯(lián)共在了,但過度城市化發(fā)展的趨勢(shì),卻使得人們?cè)絹碓蕉嗟剡h(yuǎn)離了鄉(xiāng)村,無人愿意真正留且守在鄉(xiāng)村之中,至于讓財(cái)富和利益順暢地流回到鄉(xiāng)村之中,更是不易。更多的鄉(xiāng)村之人,特別是新一代人持續(xù)地向往城市生活,平日里的吃喝用度自不必說,節(jié)約所得又會(huì)以購置城市房產(chǎn)的方式而單向度地?zé)o償“捐贈(zèng)”給了城市。這種城市化的結(jié)果,所造成的是城市里車水馬龍、燈紅酒綠,鄉(xiāng)間一片凋敝的衰敗景象,最終還是只能惹得那些悲天憫人的鄉(xiāng)村建設(shè)派們更多會(huì)慨嘆于農(nóng)人的辛勞和淳樸,但這又絕不是他們所想象的根源于農(nóng)民自身的問題,而可能是整個(gè)的社會(huì)治理結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了問題,也就是出現(xiàn)了一種基層治理能力極度弱化的問題。換言之,如果是無人肯留在鄉(xiāng)村之中,又何談鄉(xiāng)村的有效和高效的治理呢?很顯然,所謂的治理,它必然是要向著特定人群去用力的,而不是漫無目的地朝向于荒漠曠野之地去用力的。

這里還應(yīng)該清楚的是,對(duì)廣大農(nóng)民而言,鄉(xiāng)村是一處堅(jiān)實(shí)而可依賴的生活基地,而非純粹的生產(chǎn)基地。所謂的生活基地,要有家、有業(yè)、有子孫,同時(shí)還要有基于土地的自然循環(huán)的經(jīng)濟(jì)存在。而反過來,純粹的生產(chǎn)基地是無所謂家、無所謂業(yè),更無所謂子孫的,它可能更多地是體現(xiàn)在城市或都市化大背景下的生產(chǎn)線的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)之中,或者為著都市里大眾流行的消費(fèi)而有的大批量流水線式的生產(chǎn),這種生產(chǎn)和勞動(dòng)便是馬克思主義政治經(jīng)濟(jì)學(xué)意義上的“異化勞動(dòng)”,即其全部的生產(chǎn)只是為他人去創(chuàng)造出剩余價(jià)值而不斷受到剝削和壓迫的勞作,在這里是不見有人、財(cái)、物諸方面的真正意義上的循環(huán)和彼此互惠的。

因此,相比較而言,鄉(xiāng)土情結(jié)之中的落葉歸根、人情往來必然是傳統(tǒng)生活基地的一種基本信仰,這種信仰并非一定是要有充足的理由,在情感上就是他們樂于去認(rèn)同和歸屬之所;而四處飄零、萬事不求人,則成為了現(xiàn)代生產(chǎn)基地的價(jià)值觀,相比于傳統(tǒng)的鄉(xiāng)土社會(huì),這種價(jià)值觀是浮動(dòng)且紛擾駁雜的。這樣看來,原本的守土安家、終老故里,可謂是鄉(xiāng)村社會(huì)的一大財(cái)富,今天卻被一種純粹的異化意義的生產(chǎn)基地的帶動(dòng)而日益地向城市集中,鄉(xiāng)村里的人口也因?yàn)槿找嬉栏接谶@種集中的趨勢(shì)而漸漸地挪移到城市中來,故土因?yàn)闊o人去向往而守不成,新家也因?yàn)榘嘿F的價(jià)格可能也安不下了。而真正的財(cái)富,一種可以在城鄉(xiāng)之間來回?cái)[動(dòng)、流動(dòng)的財(cái)富,也自然無法能夠聚集在家中,無法通過小康之家的積累而形成循環(huán)往復(fù)的農(nóng)事生活的資本,無法將其用于鞏固鄉(xiāng)土生活的根基上。這些可能成為了全部鄉(xiāng)土重建無法真正徹底重建的根由所在,也是這種重建屢試而又屢敗的原因所在。

三、鄉(xiāng)村振興的理想中國

應(yīng)該清楚的是,鄉(xiāng)土經(jīng)濟(jì)自身是有一種韌性存在的,換言之,這種經(jīng)濟(jì)并不是那么輕而易舉就可以被徹底瓦解掉和復(fù)歸虛無,也就是費(fèi)孝通所比喻的:它并不像現(xiàn)代機(jī)器工業(yè)中的那種零部件破損下的運(yùn)行崩潰,而是一種身體機(jī)能的逐漸喪失,細(xì)胞失去了其活力的“癱瘓之癥”。在此意義上,真正的鄉(xiāng)村振興,應(yīng)當(dāng)從恢復(fù)身體細(xì)胞的功能上去著眼,給細(xì)胞以充分的活力和養(yǎng)分,這樣去做,才可能是解決所有問題的正途和希望所在。

在《鄉(xiāng)土重建》中,費(fèi)孝通關(guān)注更多的是土地制度問題,也就是在尋求人和土地關(guān)系上的制度改造。這種人地關(guān)系的制度本身,由于長時(shí)間的積累必然是會(huì)有殘缺的,那就是一塊土地或許可以養(yǎng)活那些真正從事耕作之人,但卻無法供養(yǎng)超出這些生產(chǎn)者人數(shù)、但是要完全依賴于這些生產(chǎn)者而過生活的那些寄生者,若要如此,非要有可帶來某種利益的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)之外的產(chǎn)業(yè)來作為補(bǔ)充,即費(fèi)孝通所說的“鄉(xiāng)土工業(yè)”的發(fā)達(dá)。在這里不可將“鄉(xiāng)土工業(yè)”簡單地理解成城市工業(yè)的那種大工廠模式,“鄉(xiāng)土工業(yè)”往往是一家一戶的小作坊,因此必然有一種脆弱性存在,在面對(duì)波動(dòng)的工業(yè)品市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)上,更需要戶與戶之間的基于家庭或家族關(guān)系的聯(lián)合,共同應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的波動(dòng),以及城市大工業(yè)對(duì)于脆弱的鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)的沖擊或摧毀。

鄉(xiāng)土終究是人們制造和維系鄉(xiāng)村之人生活的基地,它是作為有人、有文化以及有社會(huì)的整體而存在的。而如果是一個(gè)整體,那一旦將其結(jié)構(gòu)拆散掉了,就要重新去恢復(fù),或者如費(fèi)孝通所說的“復(fù)員”,只有這樣去做,才是未來鄉(xiāng)村振興的希望和根本所在。與此同時(shí),這種“復(fù)員”也必定會(huì)是人的復(fù)員、社會(huì)的復(fù)員以及文化的復(fù)員,它們必然會(huì)共同體現(xiàn)出來地方性社會(huì)、經(jīng)濟(jì)與文化結(jié)構(gòu)的獨(dú)特性價(jià)值,而不是完全“一刀切”、整齊劃一地去實(shí)現(xiàn)地方性風(fēng)俗和習(xí)慣的同一性。鄉(xiāng)土重建真正要去做的就是尋求人、社會(huì)以及文化的復(fù)員,實(shí)現(xiàn)地方性治理的自我價(jià)值塑造,而不是隨意強(qiáng)加上外來的力量,使鄉(xiāng)村原本的價(jià)值,特別是其原本的文化發(fā)生極度的扭曲。

因此,從根本上而言,最為重要的仍舊還是人如何回到鄉(xiāng)村并能夠生活在鄉(xiāng)村之中。一個(gè)最為簡單道理便是,對(duì)一個(gè)地方社會(huì)而言,有人也便有了一切,人若沒有了,一切便都是無意義的了。甚至沒有了人,再好的自然屬性也會(huì)歸于一種無價(jià)值的存在。人是因?yàn)殚L期地跟自然之間做一種互動(dòng)而相互緊密地關(guān)聯(lián)在一起的。而人的復(fù)員又如何去做?很顯然,鄉(xiāng)村原有的一種開放空間,即向走出去的人、流動(dòng)出去的人擺出一種更加開放的姿態(tài),疏通一條不再有淤塞的開放渠道,使城鄉(xiāng)之間可以順暢地交流往來,這一點(diǎn)恐怕是最為重要的。

在傳統(tǒng)的鄉(xiāng)土社會(huì)之中,是有此種功能性的存在的,如果讀過賀知章的詩句“少小離家老大回,鄉(xiāng)音無改鬢毛衰”,對(duì)這一點(diǎn)的理解便再清楚不過,這是一種有去有回的、循環(huán)開放的鄉(xiāng)土社會(huì)才可能會(huì)出現(xiàn)的生活圖景。在一個(gè)時(shí)間段里,村里的人走出去了,時(shí)光荏苒,年老之時(shí)又可以隨時(shí)返回來,回到“生于斯,長于斯”的故土,恰恰是這些回來之人,真正可能成為皇權(quán)和民間緩沖地帶構(gòu)建的一個(gè)基礎(chǔ)。顯然,土地生長出莊稼要有養(yǎng)分,而土地和作物之間的循環(huán),那必然就是自然的屬性,而鄉(xiāng)村里的人也是要跟自然之間循環(huán)起來的,那則是文化的屬性所使然。換言之,文化里的觀念在支配著人們行為上去遵循著來來去去的循環(huán)法則,由此才有真正意義上的鄉(xiāng)村社會(huì)的建設(shè)。

這樣的一種價(jià)值觀念,在無形之中激發(fā)出了回歸鄉(xiāng)土之地的恒久動(dòng)機(jī),人可以為成就此一動(dòng)機(jī)而去做一切的事情。比如,中國華僑在家鄉(xiāng)的事業(yè)開展,是并不擁有那么強(qiáng)烈的家鄉(xiāng)鄉(xiāng)土觀念的西方人所無法真正理解的。實(shí)際上這最后又落實(shí)到了人的觀念上,背后顯然又是人的動(dòng)機(jī)在發(fā)揮著實(shí)際的作用,但根本還應(yīng)當(dāng)是在鄉(xiāng)土文化上的一種巧妙設(shè)計(jì),由此設(shè)計(jì)而讓人頓覺一種意義感、價(jià)值感以及成就感,這些也必然是要從鄉(xiāng)土之中慢慢去培育生長出來的文化,它有漫長的歷史,也有多種因素的交織,但根本還是在于當(dāng)下之人對(duì)此會(huì)有著一種強(qiáng)烈的認(rèn)同感,形成了鄉(xiāng)土共同體的文化意識(shí)。這種意識(shí)如果松弛下來了,文化也就變成是一種垂死的文化了,甚至成為了持續(xù)不斷地被他人予以對(duì)象化凝視和觀瞻的僵死之物的文化展示了。

因此,我們現(xiàn)時(shí)代的鄉(xiāng)村振興,首要任務(wù)便是真正能夠讓文化活在人的生活之中,如此才可能進(jìn)一步去企盼人如何能夠活在文化之中。在這個(gè)意義上,鄉(xiāng)村文化的復(fù)員就變得極為重要,這可謂是鄉(xiāng)村振興之中最為關(guān)鍵和最為重要的一步棋,有了這一步棋,才可謂“全盤皆活”的勝出局面。但應(yīng)該清楚,這種復(fù)員不會(huì)是完完全全的恢復(fù),因?yàn)槲幕窃诟淖冎模瑫r(shí)代改變了,文化必然也會(huì)隨著時(shí)代的改變而發(fā)生改變。很顯然,不變的文化在世界上根本是不存在的,特別是在當(dāng)今這樣急劇變化的時(shí)代之中,這種文化的改變或者轉(zhuǎn)型更為巨大。因此,可能彼一時(shí)的文化在此一時(shí)就會(huì)成為了歷史的遺跡或者文化遺產(chǎn)。

在這方面,值得再一次強(qiáng)調(diào)的是,我們是要去復(fù)員活著的文化,而不是死的文化,使文化有生氣,而不是使文化博物館化。在鄉(xiāng)村文化的振興之中,原則上是要給予鄉(xiāng)土文化以元?dú)狻⒁曰盍Γ饾u恢復(fù)其精、氣、神,使鄉(xiāng)土文化因自身經(jīng)濟(jì)的衰落或轉(zhuǎn)型所出現(xiàn)的“癱瘓病癥”逐漸有所康復(fù)、改觀,乃至復(fù)原。而這種康復(fù)、改觀和復(fù)原的實(shí)踐,可以重新激發(fā)起在鄉(xiāng)之人以及在外之人去重塑家鄉(xiāng)意識(shí),重續(xù)祖先庇蔭之下的文化血脈。如果沒有這樣一道文化血脈的打通,所謂的鄉(xiāng)土中國凝聚力的核心便一定是不會(huì)存在的,人們的回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)以及告老還鄉(xiāng)、閑居在鄉(xiāng)的意識(shí)也就一定會(huì)變得極為淡漠了。

文化上使人歸附或依附的機(jī)巧設(shè)計(jì),古人最為清楚明白,往往諳熟于胸,但卻可能為一些過于追求進(jìn)步和改變的發(fā)展主義者完全遺忘掉了。在這方面,文化的復(fù)員又必然是要以某種形式的社會(huì)建設(shè)為前提的,沒有適恰、合理的社會(huì)建設(shè)上的逐步安排,特別是合理的社會(huì)分配機(jī)制,人心之間就不可能有真正的共同意識(shí)存在,分歧的意見就無法實(shí)現(xiàn)真正的相互溝通,而貧富之間的差距又會(huì)因?yàn)檫^于懸殊而無法得到彌合,那真正意義上的文化的復(fù)員也一定會(huì)變成遙遙無期。因?yàn)樵谶@樣的社會(huì)中,對(duì)一個(gè)群體而言是有益處的文化,對(duì)另一個(gè)群體而言可能是有害的,至少是無法并接在一起,因此形成一種總體性的文化溝壑,相互整合不起來,自然就無法形成文化上的互補(bǔ)和互惠機(jī)制,如果是那樣,那不僅是文化出了問題,社會(huì)自身也必然同樣會(huì)出問題的。

很顯然,在鄉(xiāng)村振興的新時(shí)代之中,總體上要對(duì)人本身有全新的理解才可以。先要清楚的是,在社會(huì)之中實(shí)際生活的人必然是千差萬別的,并且相互聯(lián)系所構(gòu)成的群體之間也是會(huì)有一種差異性同時(shí)又是結(jié)構(gòu)性的關(guān)系存在。要知道,也恰恰是因?yàn)橛羞@種差異性和結(jié)構(gòu)性關(guān)系的存在,人的行為才變成是有規(guī)則可循的。而且,這規(guī)則也便轉(zhuǎn)化成為在這結(jié)構(gòu)關(guān)系里的一種人去行為的動(dòng)力來源。在這方面,純粹每個(gè)人都完全一樣的社會(huì),必然是不會(huì)激發(fā)出人們行動(dòng)的熱情的,因此,社會(huì)不分大小,卻都必然會(huì)有社會(huì)分化之力的存在。人因此而被分成了不同的群體,有了明顯突出的性別、職業(yè)以及地位的分化。但社會(huì)中人,又都會(huì)有一些共同性特征和追求,沒有這些共同性的特征和追求,人便只會(huì)有一種孤獨(dú)而絕望感。具體而言,這些人所具有的共同性的特征和追求的存在可以表現(xiàn)在如下這幾方面:

首先,在社會(huì)中生活之人,會(huì)有一種共同性的、彼此可以感知的獲得感。這種獲得感實(shí)際便是切實(shí)活在社會(huì)之中,在特定的事物上人真正而有所得,比如報(bào)酬、情感、名譽(yù)以及地位之類,而且,更為重要的是,人在這樣的社會(huì)中生活,到最后真的也可以有所得,其前提便是要先有所行動(dòng),這意味著個(gè)體可能對(duì)于一個(gè)社會(huì)作出貢獻(xiàn),以及反過來的自己有所獲得的感受。這種從社會(huì)之中有獲得感的意識(shí),恐怕是人的社會(huì)性存在中最為基礎(chǔ)性的東西。而在鄉(xiāng)村振興的實(shí)踐之中,獲得感也就使人們更樂于去生活于鄉(xiāng)村之中,并且能夠因此種生活而有所獲得、有所體驗(yàn),這不僅是指經(jīng)濟(jì)上的有所得,還包括社會(huì)資源上的以及文化資本上的有所得,人因此而感受到了一種生活的充裕、充實(shí)和充沛。

其次,人對(duì)在日常生活之中的生活安定性或穩(wěn)定性的自我感受與評(píng)價(jià),借此人在心態(tài)上有所歸屬。人不同于動(dòng)物,動(dòng)物具有那種源自本能的、隨時(shí)隨地的警惕和警覺。而人之為人,因?yàn)槠渖鐣?huì)與文化的重重構(gòu)建和保護(hù),人們由此所要尋求的便是一種生活上的安定性和穩(wěn)定性,這種安定性和穩(wěn)定性在“叢林法則”支配的社會(huì)中無法真正獲得,只能是在人人活在其中,并相互保持穩(wěn)定而不變的秩序觀念的社會(huì)之中,才能真正獲得。因此,社會(huì)一定是要通過各種權(quán)力的控制機(jī)制,使得人并不能夠像動(dòng)物那樣去恣意妄為,而只能在一定的軌道之中去做受到規(guī)則約束的行為。在這樣的社會(huì)之中,暴力犯罪盡管不會(huì)徹底根絕,甚至還會(huì)在一定時(shí)期出現(xiàn)極度混亂的暴力犯罪,但總體上卻因?yàn)橛袕?qiáng)制性的國家警察和法律體系的監(jiān)管,使得暴力犯罪成為了社會(huì)之中極小概率事件的發(fā)生,或者每個(gè)人因?yàn)閼峙氯肜螢椤扒簟保辛艘环N極大的自律和行為上的自我克制。

安全性和穩(wěn)定性的出現(xiàn)和維持,使人逐漸便開始有了可稱之為“人類特征”的日常性生活的安排。而在社會(huì)之中,借由安全性和穩(wěn)定性而有的存在上的安全感又可能是全部生活的行動(dòng)力的來源,只有社會(huì)生活安定下來了,日常的生活才可能按部就班、有規(guī)律地進(jìn)行下去,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的社會(huì)秩序。在這一點(diǎn)上,饑荒對(duì)于鄉(xiāng)村社會(huì)而言可謂是一種最大不安全感的來源。因?yàn)橥恋厮a(chǎn)的糧食有限,在一個(gè)特殊的年代又無法通過交易的方式實(shí)現(xiàn)溫飽,那應(yīng)對(duì)這種生存焦慮的唯一辦法也就只能是去逃荒了,這是以沿路乞討的方式來克服生存危機(jī)。人也因此而發(fā)明了各種替代糧食的其他食物。此類食物的發(fā)明過程,歸根結(jié)底也不過是用以去克服內(nèi)心無法實(shí)現(xiàn)農(nóng)家所期待的“不饑不寒的小康生活”的焦慮。此外,對(duì)于鄉(xiāng)土社會(huì)而言,住房是人們獲得安全感最為重要的物質(zhì)基礎(chǔ)和象征,無論房子如何破舊,必要有一處真正屬于自己或者期待屬于自己的安身立命之所,人們還會(huì)通過不斷使房屋修葺一新的方式來證明自己家庭有經(jīng)濟(jì)能力,這也是家庭生活自我安全感獲得的外部表征或表達(dá)。

因此鄉(xiāng)村社會(huì)中,凡是有利于糧食增產(chǎn)的途徑或做法,都會(huì)轉(zhuǎn)化成為生活中有安全感的行動(dòng)以及敘事的來源。俗語所謂“肥水不流外人田”,因此人糞肥便成為了中國傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)之中真正能夠使土壤增肥的一大重要肥力來源,傳統(tǒng)的鄉(xiāng)村在這方面投入極大的精力和成本。私人家里的廁所必然就是家家都會(huì)有的,雖然廁所的構(gòu)造可能會(huì)顯得破敗不堪,但一定是要屬于個(gè)人自家私用的,這在無形之中也自然抑制了鄉(xiāng)土社會(huì)之中基于村落共同體的公共廁所的發(fā)展。而今天所搞“廁所革命”的新實(shí)踐,在理念上是建立在現(xiàn)代的社會(huì)公共服務(wù)的意識(shí)之上,自然也是對(duì)這種一家一戶家庭廁所的私的空間的打破,屬于是鄉(xiāng)土中國生活方式的徹底改變或轉(zhuǎn)型,同時(shí)這也說明了,鄉(xiāng)村公共生活不僅得到了重塑,而且開始在變得越來越發(fā)達(dá)了,由此而改變了鄉(xiāng)村原有的居住格局和生活安排。但似乎人們依舊存有舊的思維,綠色環(huán)保的理念轉(zhuǎn)換到了肯到鄉(xiāng)村去生活的實(shí)踐者那里,他們似乎仍舊還是會(huì)相信這種傳統(tǒng)的人糞肥力的強(qiáng)勢(shì)和自然。因此,這里的行為邏輯也就變得很是簡單,只有在人類肥力的觀念逐漸衰落之下,才真正會(huì)有一種所謂公共性意義的廁所革命的出現(xiàn),由此人們焦慮緩解的路徑才不會(huì)在人糞上用力,而是會(huì)轉(zhuǎn)向其他更為方便、更為有實(shí)效的肥料使用上,比如化肥的廣泛使用,就使得鄉(xiāng)村私人擁有廁所的結(jié)構(gòu)和功能一下子發(fā)生了帶有根本性的改變。

第三,在社會(huì)之中生存,還需要使人有一種成就感,對(duì)一個(gè)鄉(xiāng)土社會(huì)而言,家的觀念恰恰可能是這種成就感指向的根本。若社會(huì)中的獲得感是基礎(chǔ)性的,是農(nóng)民世界中“不饑不寒的小康”實(shí)現(xiàn)的標(biāo)志,那成就感便是具有超越性的自我滿足感,是對(duì)于小康生活的真正超越。實(shí)際上,要讓人有成就感,先是要有個(gè)人的成就性動(dòng)機(jī)的存在和激發(fā)。這方面,社會(huì)心理學(xué)家研究得很多,但理解這一點(diǎn)的核心即是要在文化價(jià)值之中去培育此種動(dòng)機(jī),或者說成就動(dòng)機(jī)跟社會(huì)的形態(tài)密不可分。比如在中國社會(huì)中,家的倫理似乎就有本位和支配性價(jià)值的意義,也就是可以借此去衡量其他諸方面事務(wù),家對(duì)中國人而言是一把尺子,是獲得更多社會(huì)理解和社會(huì)范圍的基準(zhǔn)所在,儒家所說的“齊家、治國、平天下”,這是以家為中心一路放大而向外“推”出去的,中國人的文化就是這樣從中心到邊緣,一層一層地向外擴(kuò)展出去的,因此,我們中國人生活的最小單位是親情關(guān)系的“家”,最大的單位那則是一種無所不包的“天下”了。

在中國社會(huì)文化之中,家便是一個(gè)尺度、一個(gè)基準(zhǔn)的觀念,因此,家才可能是鄉(xiāng)土社會(huì)的真正核心和基礎(chǔ),同時(shí)又是社會(huì)關(guān)聯(lián)的結(jié)點(diǎn)和根本,所有的成就感的獲得,其最后的指向之所便是家。基于此,一個(gè)家的意義才有可能變得可大可小,有無限可能的伸縮性和關(guān)聯(lián)性,即所謂的大家、小家以及國家、家族之別。也只有放在此種文化脈絡(luò)之下,家的觀念才變得真正有意義,并且二者之間有著一種同構(gòu)關(guān)系。由此可以進(jìn)一步去推知,農(nóng)民在想社會(huì)問題時(shí)不大會(huì)去繞彎子,他們不會(huì)想著非要舍棄小家而去成全大家,真正想到的一定先是經(jīng)由家的利益,或者家族的利益,之后才可能以此類推到國家的利益。全部問題如果落到這種家的觀念上去,或者轉(zhuǎn)化成為家觀念的表達(dá),那什么事情也就會(huì)變得好辦一些,但如果超出了家觀念的范圍,許多事情也就都必然是很難辦了。1978年的改革開放在鄉(xiāng)村獲得了成功,根本也就是抓住了“家”這個(gè)中國人,特別是有著鄉(xiāng)土情結(jié)之人一種獨(dú)特的家觀念,即國家在政策上適時(shí)出臺(tái)了“家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制”農(nóng)村體制改革,使以家庭為單位的分配機(jī)制日益活躍起來,家庭積累了資本,人也因此而有了成就感,人們由此而翻蓋了新房,甚至從平房翻蓋為樓房,這是基于中國人家的觀念并且不超出家的觀念的成就感的具體體現(xiàn)和展示,人們借此才可以真正去高唱“在希望的田野上”,這是人們內(nèi)心有成就感的自然流露和情感表達(dá)。

成就感是對(duì)于一種改變和轉(zhuǎn)變能力的自我覺知。比如原來家中沒有小孩的,現(xiàn)在添丁增口,這對(duì)普通中國人而言便是一種實(shí)實(shí)在在的成就感,這不僅體現(xiàn)了家庭在生育能力上的成就感,更為重要的是自己能夠組建家庭,并因此有了后代,進(jìn)而改變或者擴(kuò)大了家庭人口結(jié)構(gòu)的那種家認(rèn)同的成就感。可想而知,原來那些溫飽都可能成問題的,或者一路逃荒乞討之人,如何會(huì)有真正的成就感可言呢?在那樣的時(shí)代里,人們能活著都屬于萬幸了。伴隨著改革開放而“讓一部分人先富起來”的具體政策落實(shí),確實(shí)從家而言的社會(huì)細(xì)胞層次上激發(fā)起了人們?nèi)ビ兴鳛榈男袆?dòng)熱情。人不僅生活上可以實(shí)現(xiàn)溫飽,而且有酒有肉,有舒適的居所,有華麗的服飾,這些逐漸承受得起的消費(fèi),使生活變得多姿多彩,由此“倉廩實(shí)而知禮節(jié)”,這便是從社會(huì)尊嚴(yán)上而言的成就感,而它的基礎(chǔ)必然是費(fèi)孝通所說的“不饑不寒的小康生活”的真正實(shí)現(xiàn)。

總之,對(duì)人而言,成就感絕對(duì)不是單一的,而是多樣的,而且還是有層次的,它會(huì)依隨著文化上的差別而有表達(dá)上的差異性,更為重要的是,這種成就感還會(huì)伴隨著社會(huì)歷史的改變而有所改變。換言之,成就感的內(nèi)涵和意義是會(huì)隨著時(shí)代以及區(qū)域歷史、社會(huì)和文化價(jià)值的改變而改變的。可想而知,改革開放之初的富裕,以及在經(jīng)歷了四十多年高速發(fā)展之后的今日整體性的富裕,對(duì)一個(gè)中國人成就感的自我感知和內(nèi)心比較而言都一定會(huì)是不一樣的,但真正能夠有成就感的根本就在于,社會(huì)有讓不同的人獲得不一樣成就感的機(jī)會(huì)。在這個(gè)意義上,能夠給最為普通的人以機(jī)會(huì),使其能力可以得到自由的發(fā)展,并且在成就感獲得的鞭策之下而努力勤奮地工作,這可能才是基層社會(huì)行動(dòng)者的真正生活動(dòng)力的基礎(chǔ),也是未來我們基層社會(huì)治理的能力提升的真正可以去用力之所。

跟心理學(xué)家的解釋有所不同,人類學(xué)家并不把這種成就感的獲得看成是純粹個(gè)體性動(dòng)機(jī)意義上的,因此所謂自我的超越不是個(gè)體自我意義上的超越,而是在實(shí)現(xiàn)了社會(huì)性的超越時(shí)的“人前有面子”或者“都是為了家好”的那種社會(huì)自我的超越。因此,在社會(huì)控制機(jī)制中,才會(huì)有文化意義的控制之中的人們對(duì)于種種文化資本以及人情、面子或臉面的追求,這必然是由文化所設(shè)計(jì)出來的社會(huì)成就發(fā)展階梯的象征性表達(dá)。因此,所謂的成就感,說到底也就是要在社會(huì)階梯的安排上真正能夠有所超越、有所改變,這種超越和改變,更多的是文化意義上的超越和改變,或者從文化意義上才能真正獲得解釋。

最后,面對(duì)今天日益飛速發(fā)展的世界,在社會(huì)中生存還需要社會(huì)結(jié)構(gòu)本身有容納結(jié)構(gòu)改變的能力和空間,人也因此而有時(shí)尚體驗(yàn)的發(fā)生。人對(duì)新異事物都會(huì)有一種近乎本能性朝向的追求,特別是年輕一代人,流行和時(shí)髦是生活的明顯標(biāo)志和特征。這背后顯然也必然體現(xiàn)在對(duì)于新技術(shù)、新知識(shí)以及新體驗(yàn)的追逐上,由此也會(huì)映射出可以有這種追逐能力的一種潛質(zhì)證明,進(jìn)而在具體的行為之中體現(xiàn)出了這一代人的一種自我價(jià)值認(rèn)同。反過來,這又是對(duì)于既有僵化了的社會(huì)結(jié)構(gòu)無形之中的挑戰(zhàn)、革新,甚至于顛覆。可想而知,一位網(wǎng)絡(luò)歌手的視頻走紅,必然是這些大眾歌手在沒有成為“網(wǎng)紅”之前自我追逐直播新技術(shù)的必然結(jié)果,如果 “按常理出牌”,按部就班地去尋求常規(guī)教育之路,他們的那種演藝能力要被社會(huì)所真正認(rèn)可,那真的不知要等到何年何月,特別是對(duì)于身處基層乃至最底層的年輕人而言,情形便更是如此了。互聯(lián)網(wǎng)直播的新技術(shù),因?yàn)闆]有敏感地被社會(huì)既得利益者所真正地全面把控,因此也就在無形之中給予了既有社會(huì)結(jié)構(gòu)乃至教育制度的改變提供了可能,他/她們借此可以真正越過了既有制度、社會(huì)以及文化的種種階梯性安排和層層阻隔性的壁壘,借助新媒體的新機(jī)會(huì)和新體驗(yàn)而得以實(shí)現(xiàn)自己的夢(mèng)想。

伴隨著各類新媒體技術(shù)在中國社會(huì)中的流行以及易于獲得,這種結(jié)構(gòu)容納結(jié)構(gòu)改變的能力將會(huì)得到進(jìn)一步的加強(qiáng),在這里,改變才是硬道理,改變才可能真正帶來既有的不合理秩序的逐步完善,以及進(jìn)一步的自我調(diào)整,年輕一代以及追趕流行和時(shí)髦之人的發(fā)展機(jī)會(huì)也會(huì)更為增多,選擇流行和時(shí)髦,也因此而成為了現(xiàn)代人的一種生活方式。這在給他/她們的生活帶來了實(shí)際利益的同時(shí),背后也并非僅僅是一種舊有觀念中的所謂“炫耀性消費(fèi)”那么簡單,它實(shí)際所體現(xiàn)的是新一代人尋求被承認(rèn)的另類表達(dá)。與此同時(shí)還要清楚地認(rèn)識(shí)到,在信息日益被放在更為平面化的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上之后,這也可能是因此而有公平競(jìng)爭后的超低廉價(jià),從而使得大眾消費(fèi)者從中獲益,有著實(shí)際好處上的獲得,因此在這方面,也許更為重要的是,它確實(shí)在為鄉(xiāng)村社會(huì)中更為年輕一代扭轉(zhuǎn)在社會(huì)中并不占據(jù)核心地位的新發(fā)展空間的營造提供了真正可以實(shí)現(xiàn)的自由、機(jī)會(huì)和可能。當(dāng)下的“快手直播”在中國鄉(xiāng)村農(nóng)民群體之中的迅速走紅,并贏得兩億多的受眾便可謂是一個(gè)極好的例證。

因此,在今天,我們必須在變化的語境之中去看鄉(xiāng)村,去看鄉(xiāng)村振興。從鄉(xiāng)土中國到鄉(xiāng)土重建,再到鄉(xiāng)村振興,這樣的三部曲自身便構(gòu)成了一種變奏交響,從這一歷程之中我們清晰地看到了從原初狀態(tài)的鄉(xiāng)土中國向著理想中國邁進(jìn)、自覺追求小康的文化路徑上的種種變化、改變和轉(zhuǎn)型。

在此意義上,鄉(xiāng)村振興也必然是處在變化之中的鄉(xiāng)村振興,這里真正需要有新的鄉(xiāng)土生活設(shè)計(jì)的觀念,也就是如何能夠在舊日鄉(xiāng)土文化的邏輯之上再添加上各種帶有新意、又能給鄉(xiāng)村帶來實(shí)際利益和真正改變的那些要素。或許,這些要素以某種適恰的方式疊加到傳統(tǒng)的鄉(xiāng)土生活上面去后,就很有可能造就出來一種奇妙的排列組合意義上的鄉(xiāng)土生活設(shè)計(jì),或總體而言的“鄉(xiāng)土設(shè)計(jì)”的文化效應(yīng)出來。

人類生活演進(jìn)中的無意識(shí)設(shè)計(jì),就像小孩子的隨手涂抹或原始藝術(shù)出現(xiàn)的自然表達(dá)一般,是伴隨著漫長的人類史前史以及文明史的推進(jìn)歷程而不斷地向前發(fā)展而來的,但今天,伴隨著人們?nèi)找嫱怀龅奈幕杂X,或者伴隨著互聯(lián)網(wǎng)所帶來的信息平臺(tái)對(duì)所有人的開放,人們?cè)诮佑|使人眼花繚亂的種種信息和知識(shí)的同時(shí),對(duì)于自己美好生活的無限想象和追求,文化自覺之后的人們對(duì)于日漸衰落的鄉(xiāng)土生活的高度自覺而有意識(shí)的鄉(xiāng)土設(shè)計(jì)觀念和實(shí)踐日益被提到了議事日程上來。在這里,有更多人開始去關(guān)注和關(guān)心鄉(xiāng)村,不僅是鄉(xiāng)村里的村民,也包括那些向往鄉(xiāng)村生活以及期待鄉(xiāng)村在發(fā)生了美好生活轉(zhuǎn)變的同時(shí)也能真正容納自己未來生活于其中的人們,都在尋求著在這一點(diǎn)上能夠去為未來的鄉(xiāng)土生活,或者說為“后鄉(xiāng)土生活”尋找到真正的出路。結(jié)果,鄉(xiāng)村的建設(shè)者們可能擴(kuò)大到了一種更為寬廣的藝術(shù)領(lǐng)域之中去。在這其中,一些敏感的藝術(shù)家更多介入鄉(xiāng)村社會(huì)生活的營造,藝術(shù)家們出其不意的設(shè)計(jì)也許真正可能化腐朽為神奇,帶來鄉(xiāng)村自身生活的迅速改觀。因此,我們必然是要在鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的小康水平之后來專門談?wù)撪l(xiāng)村振興中的鄉(xiāng)土設(shè)計(jì)的問題,這同時(shí)也便意味著一種文化的觀念在以更為自覺的形式重新回歸到了鄉(xiāng)村生活的大舞臺(tái)上來了。

在這一點(diǎn)上,鄉(xiāng)村需要致富,鄉(xiāng)村的根本也在于致富,并真正尋找到各種途徑使其能夠致富。與此同時(shí),鄉(xiāng)村在新時(shí)代文化轉(zhuǎn)型背景下也需要向前的引領(lǐng)和創(chuàng)意設(shè)計(jì),特別是在文化意義上的更多引領(lǐng)和設(shè)計(jì);與此同時(shí),鄉(xiāng)村還需要有人存在于其中,并且是真正活躍地存在于其中,因此而造就出來的鄉(xiāng)村生活才是活著的文化樣態(tài),而不是僵化了的、過于博物館化了的文化。這些都是作為變奏交響第三部曲的“鄉(xiāng)村振興”要去不斷發(fā)展的內(nèi)核、追求和理想,這也是真正經(jīng)歷過“饑寒交迫”的中國人在實(shí)現(xiàn)了“不饑不寒的小康生活”之后所日益覺知到的更高理想、需求和希望之所在,也必然是未來追求理想中國的根本所在。

(責(zé)任編輯:薛立勇)

A Trilogy of Rural Revival in China

——Cultural Tracing Back to a Well-off Life from the Earthbound to Ideal China

Zhao Xudong

Abstract: From the Soil and Earthbound Reconstruction, two books written by Fei Xiaotong, and the current rural revival with a clear self-consciousness, all of them constitutes a trilogy of rural revival in China, and also a justification of well-off life in a cultural path seeking from the earthbound to ideal China. More sense of gain and fulfillment will be perceived and recognized by each other along the process of the ideal China seeking. In the meantime, an idea of the family in Chinese people is still functioned as the direction of the sense of fulfillment. Facing a world of fast developing and transforming, we need the capacity and space in a social structure by which any structuring change can be tolerated. All of these is gradually becoming the heart and root of the variation symphony of rural revival in China.

Keywords: Trilogy of Rural Revival;Earthbound China;Earthbound Reconstruction;Ideal China;Well-Off Life

收稿日期:2020-02-08

本文系教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地重大項(xiàng)目“鄉(xiāng)村社會(huì)重建與治理創(chuàng)新研究”(項(xiàng)目編號(hào):16JJD840015)的階段性研究成果。