近63年新疆喀什市雷暴氣候特征分析

佐熱克孜·塞孜丁

摘要 利用喀什市1951—2013年63年的雷暴資料,通過(guò)數(shù)理統(tǒng)計(jì)和線性分析,揭示喀什市雷暴氣候變化特征。結(jié)果表明:喀什市歷年出現(xiàn)雷暴日數(shù)平均為18.6 d,年雷暴日數(shù)年際變化幅度較大,最多年份的雷暴日為38 d,最少年份的雷暴日為7 d,相差5倍多;喀什市雷暴的出現(xiàn)次數(shù)多集中春、夏季,尤其是6月份達(dá)到最高值,占全年雷暴日數(shù)的29.1%;初雷出現(xiàn)在3月中旬,終雷出現(xiàn)在10月中旬,而且初雷的發(fā)生時(shí)間呈現(xiàn)出越來(lái)越早的趨勢(shì),終雷結(jié)束時(shí)間則越來(lái)越晚;近63年來(lái),喀什市雷暴日數(shù)呈逐年減少的趨勢(shì),其氣候傾向率為-0.36 d/10年。

關(guān)鍵詞 喀什;雷暴;氣候特征;變化趨勢(shì);防止措施

中圖分類號(hào):P446 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):2095-3305(2020)02-091-03

DOI: 10.19383/j.cnki.nyzhyj.2020.02.034

Analysis of the Climatic Characteristic of Thunderstorm in Recent 63 Years in Kashi City of Xinjiang

ZUOREKEZI·Saiziding(Kashi Meteorological Bureau of Xinjiang Uygur Autonomous Region,Kashi,Xinjiang 844000)

Abstract The climatic change characteristic of the thunderstorm weather in Kashi City was analyzed,adapting the mathematical statistic and linearity analysis,by using the thunderstorm climate data of Kashi from 1951 to 2013.The result indicated that the average thunderstorm days of over years was 18.6 d,and the variation of annual thunderstorm days with annual change was significantly,for as the maximum thunderstorm days was 38 d,minimum was 7 d,and the difference between the maximum and minimum was above the 5 times. In the Kashi city the appearance of thunderstorm in focus on spring and summer,specially reached the high level in July that 29.1% of annual thunderstorm days. The first of thunderstorm occurs in mid of March,and about the end thunderstorm was in mid of October,but the time of first thunderstorm was getting early than more and more,and the time of end thunderstorm was late. In conclusion,the thunderstorm days of Kashi City was decreased gradually in recent 63 years,and its climatic tendency rate was -0.36 d/10a.

Key words? ?Kashi;Thunderstorm;Climatic characteristic;Change trend;Prevention measures

雷暴通常是指由于積雨云引起的強(qiáng)烈的雷電天氣想象,或指伴有強(qiáng)烈雷電活動(dòng)和陣性降水的“局地風(fēng)暴”或“對(duì)流性風(fēng)暴”系統(tǒng)[1]。作為一種強(qiáng)對(duì)流天氣,雷暴常伴有暴雨、大雹、強(qiáng)風(fēng)、龍卷風(fēng)等劇烈天氣現(xiàn)象,對(duì)人類的生命財(cái)產(chǎn)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)及國(guó)防建設(shè)等造成直接或間接的危險(xiǎn)。雷暴災(zāi)害是聯(lián)合國(guó)“國(guó)際減災(zāi)十年”公布的最嚴(yán)重的10種自然災(zāi)害之一[2],其危害主要來(lái)自閃電、雹塊和強(qiáng)風(fēng)、暴洪。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高,雷暴災(zāi)害對(duì)城市輸電和通訊設(shè)施、建筑、航空器等帶來(lái)不可估量的損失,因此,雷暴特別是強(qiáng)雷暴天氣的研究引起國(guó)內(nèi)外不少學(xué)者的廣泛關(guān)注。陳思蓉等[3]研究指出,中國(guó)強(qiáng)對(duì)流天氣雷暴和冰雹發(fā)生概率的空間分布各有不同,雷暴主要發(fā)生在青藏高原東部、云南中南部、四川境內(nèi)、華南兩廣地區(qū)及新疆西部等5個(gè)區(qū)域。張敏鋒等[4]對(duì)我國(guó)雷暴天氣氣候特征的研究認(rèn)為,近30年來(lái),我國(guó)大部分地區(qū)(除東北地區(qū)外)平均雷暴頻數(shù)在波動(dòng)中減少。賈朝陽(yáng)等[5]對(duì)山西運(yùn)城雷暴的氣候特征做了分析,并指出山西運(yùn)城雷暴日數(shù)20世紀(jì)60、70年代為頻發(fā)期,80年代以來(lái)明顯減少;王旭等[6]對(duì)新疆雷暴天氣進(jìn)行分析,并表示新疆雷暴天氣過(guò)程主要出現(xiàn)在5—9月,其中6—7月出現(xiàn)較多。

近年來(lái),在喀什地區(qū)雷電災(zāi)害所造成的人員傷亡和經(jīng)濟(jì)損失居高不下。2005年3月23日晚22:00左右,喀什地區(qū)疏附縣發(fā)生強(qiáng)雷雨天氣,縣委機(jī)關(guān)計(jì)算機(jī)、交換機(jī)等電氣設(shè)備遭到破壞。雷擊事故中縣委機(jī)關(guān)1臺(tái)路由器,2臺(tái)交換機(jī)(1臺(tái)電話交換機(jī)、1臺(tái)電腦交換機(jī))、2臺(tái)電視機(jī)、2臺(tái)錄像機(jī)、3個(gè)寬帶調(diào)制調(diào)節(jié)器被擊毀,4臺(tái)微機(jī)的網(wǎng)卡、電源等部位遭到不同程度的損壞,直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)6萬(wàn)元左右。同年6月13日下午19:00左右,喀什市浩罕鄉(xiāng)十村五組1名農(nóng)民和1名兒童在鐵路邊放牧?xí)r遭到雷擊,致農(nóng)民當(dāng)場(chǎng)死亡,兒童昏迷,1只羊遭雷擊死亡。次年夏季的一次強(qiáng)雷暴天氣,由于電線遭雷擊,造成整個(gè)大眾街?jǐn)嚯姡瑱C(jī)關(guān)單位計(jì)算機(jī)等設(shè)施全部停止工作,經(jīng)濟(jì)損失達(dá)萬(wàn)元以上。可見,有效避免或減輕雷電災(zāi)害造成的經(jīng)濟(jì)損失和人員傷亡已成為當(dāng)今喀什市發(fā)展和諧社會(huì)不容忽視的重要問(wèn)題。而近年來(lái)喀什市晝夜、四季的溫差趨于降低,濕潤(rùn)多雨的天氣逐漸增多,這無(wú)疑給雷暴的產(chǎn)生創(chuàng)造了良好的自然條件。此外,日常生活中和各類設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的靜電在干燥的氣候條件和土壤環(huán)境中不易流失,時(shí)刻對(duì)各類電子設(shè)備產(chǎn)生干擾,甚至威脅到工作人員的人生安全[7]。隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)在各個(gè)領(lǐng)域普遍應(yīng)用,城市中高層建筑不斷增多,家庭中家用電器的普及,人們外出旅游增多等,使雷電災(zāi)害發(fā)生的潛在危險(xiǎn)加大,受災(zāi)面不斷擴(kuò)大,災(zāi)害損失和危害程度加大,因此開展雷電災(zāi)害的防御十分重要[8]。

雷暴活動(dòng)的氣候特征反映了雷暴活動(dòng)的地理和時(shí)間上的多年平均結(jié)果,對(duì)于防雷工作、計(jì)劃安排都有一定的實(shí)際意義,國(guó)內(nèi)外很多地區(qū)和城市都開展了這方面的研究[9],但針對(duì)喀什市雷暴氣候特征及變化規(guī)律的研究仍為空白。只有深入研究并掌握雷電活動(dòng)的時(shí)空分布規(guī)律,才能有的放矢作好雷電的綜合防護(hù)設(shè)計(jì)和雷擊災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等相關(guān)工作,有效避免或減輕雷電災(zāi)害造成的經(jīng)濟(jì)損失和人員傷亡。基于此,文中在對(duì)喀什市近63年的雷暴日數(shù)資料統(tǒng)計(jì)分析的基礎(chǔ)上,揭示了當(dāng)?shù)乩妆夂蛱卣骷白兓?guī)律,旨在進(jìn)一步提高雷暴天氣預(yù)警預(yù)報(bào)水平,為防雷減災(zāi)工作提供有利的參考。

1 資料與方法

選用喀什市(75°59′ E,39°28′ N)1951—2013年的歷年各月雷暴日數(shù)及雷暴初、終期資料,形成12個(gè)月,冬、春、夏、秋季及全年等氣候序列(季節(jié)劃分:冬季12至2月、春季3—5月、夏季6—8月、秋季9—11月),采用數(shù)理統(tǒng)計(jì)及一元線性回歸分析方法對(duì)喀什市雷暴資料季、年、年代平均值等特征量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

2 雷暴日數(shù)的變化特征

2.1 年雷暴日數(shù)的變化

1951—2013年喀什市雷暴總?cè)諗?shù)為1 118 d,年平均雷暴日為18.6 d,最多的年份是1974年,為38 d,最少的年份是1985年,僅為7 d,最大值與最小值相差5倍多。從圖1可以看出,1951—2013年的63年間,喀什市雷暴日數(shù)呈逐年減少趨勢(shì),其氣候傾向率為-0.36 d/10年,且5年滑動(dòng)平均也呈緩慢下降趨勢(shì)。20世紀(jì)80年代以前的雷暴日數(shù)基本偏多,且在1964、1966和1974年達(dá)到高峰,隨后呈波動(dòng)性逐漸減少,到1985和1994年達(dá)到波谷,此后雖有回升,但基本在年平均值以下波動(dòng)。

2.2 雷暴日數(shù)的季節(jié)變化

從圖2可見,1951—2013年喀什市11、12、1和2月(冬季)沒有發(fā)生雷暴,這與當(dāng)?shù)靥厥獾匦巫饔孟乱暂椇闲越邓疄橹饔嘘P(guān)。其他月份(3—10月)喀什市均出現(xiàn)雷暴,且主要集中在5—9月份,累計(jì)雷暴日數(shù)為1 078 d,平均雷暴日數(shù)為3.6 d/年,約占全年雷暴總?cè)諗?shù)的96.4%。其中,6月份達(dá)到最高值,即63年間的6月份總雷暴日數(shù)為326 d,平均雷暴日數(shù)為5.4 d/年,約占全年雷暴總?cè)諗?shù)的29.1%,這可能與夏季南疆盆地?zé)岬蛪喊l(fā)展強(qiáng)盛,午后容易產(chǎn)生逆溫層,進(jìn)而觸發(fā)對(duì)流不穩(wěn)定條件有關(guān)。

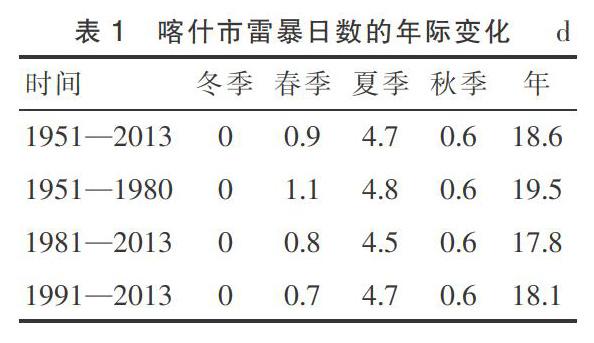

從表1可見:①喀什近63年,春、夏、秋季平均雷暴日數(shù)分別為0.9、4.7及0.6 d,夏季為最多,比春、秋季分別高出5和8倍;②20世紀(jì)80年代以前的春、夏季和年平均雷暴日數(shù)最多,均高于80年代后及多年的春、夏季和年平均雷暴日數(shù);③20世紀(jì)80年代后的春、夏季和年平均雷暴日數(shù)少于多年春、夏季和年平均雷暴日數(shù)及20世紀(jì)80年代以前的春、夏季和年平均雷暴日數(shù);④20世紀(jì)90年代后的年和春季平均雷暴日數(shù)均少于多年及20世紀(jì)80年代以前的年、春季平均雷暴日數(shù)。

由以上的分析可知,近63年喀什年、季雷暴日數(shù)均呈減少趨勢(shì),尤其是20世紀(jì)80年代以后的年、夏季雷暴日數(shù)以及20世紀(jì)90年代以后的春季雷暴日數(shù)減少趨勢(shì)較明顯,秋季保持較穩(wěn)定的狀態(tài),這與賈朝陽(yáng)等[5]所持觀點(diǎn)一致。

2.3 雷暴初終日的變化

從圖3可看出,喀什市初雷日多集中在4、5月份,平均初雷日期為5月5日,最早出現(xiàn)日期為3月19日(1971年),最晚出現(xiàn)日期為6月20日(1975年)相差3個(gè)月;終雷日多集中在8、9月份,平均終雷日期為9月9日,最晚出現(xiàn)日期為10月15日(2008年),最早出現(xiàn)日期為7月18日(1965年);最早初雷日期與最晚終雷日期相差211 d,變幅較大,而且初雷的發(fā)生時(shí)間呈現(xiàn)出越來(lái)越早的趨勢(shì),而終雷結(jié)束時(shí)間則越來(lái)越晚。

3 造成喀什雷暴天氣的影響系統(tǒng)

包斌等[10]研究新疆雷暴的統(tǒng)計(jì)特征發(fā)現(xiàn),準(zhǔn)噶爾盆地西部和北部、天山和南疆西部山區(qū)雷暴在午后至傍晚較多,高峰期在下午。北疆沿天山一帶的雷暴多出現(xiàn)在傍晚至午夜,高發(fā)期在晚上。塔里木盆地邊緣的西北部、北部、東部、東南部及塔里木盆地南緣雷暴多出現(xiàn)在傍晚至夜。而王旭等[6]的研究則把新疆雷暴天氣過(guò)程分成了伴有冷鋒的中尺度高壓、鋒面氣旋東南部的中尺度高壓帶、強(qiáng)冷鋒和高壓底部的中尺度高壓4種,認(rèn)為造成喀什雷暴天氣的直接影響系統(tǒng)是中小尺度的短波槽、熱力對(duì)流、高低空急流。其中高低空急流是喀什雷暴天氣觸發(fā)的最有力條件,低空急流攜帶暖濕氣流在雷暴區(qū)交合,高低空急流出現(xiàn)耦合形勢(shì),這種形勢(shì)配置加強(qiáng)大氣潛在的不穩(wěn)定,有利于產(chǎn)生輻合上升運(yùn)動(dòng)。

4 城市發(fā)展對(duì)雷暴生成的可能影響與雷暴的防御

雷暴的發(fā)生一般以一定的天氣形勢(shì)為背景,“城市熱島”效應(yīng)使城市局地受熱,低層容易產(chǎn)生逆溫層,使產(chǎn)生對(duì)流天氣的概率增大。然而從上述統(tǒng)計(jì)結(jié)果來(lái)看,并非如此。由于城市的快速發(fā)展、高大建筑物的增多,及城市人口密度的不斷增大,導(dǎo)致低層風(fēng)速減弱,另硬化地面面積的擴(kuò)大,空氣濕度的減小,對(duì)對(duì)流活動(dòng)起減弱作用,不利于雷暴天氣發(fā)生,因此雷暴日數(shù)有所減少。

眾所周知,雷暴災(zāi)害天氣具有是突發(fā)性特點(diǎn),其造成的直接和間接損失嚴(yán)重。喀什市的雷暴日從20世紀(jì)70年代后期起,趨勢(shì)平穩(wěn),沒有減少的跡象,因此當(dāng)?shù)胤烙ぷ鲬?yīng)從以下幾個(gè)方面繼續(xù)加強(qiáng):

4.1 減少雷暴雷電災(zāi)害

建立和完善雷電災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)是首要任務(wù)。監(jiān)測(cè)就是監(jiān)視災(zāi)害征兆和各種參數(shù)的變化,進(jìn)而及早發(fā)現(xiàn)可能的災(zāi)害信息,并為災(zāi)害研究和分析提供資料。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)喀什雷電災(zāi)害的監(jiān)測(cè),盡快完成閃電定位系統(tǒng)的建設(shè),利用多普勒數(shù)字雷達(dá)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)雷暴天氣和閃電發(fā)生發(fā)展情況,加大喀什地區(qū)新一代天氣雷達(dá)資料信息的應(yīng)用研究,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的基礎(chǔ)上努力實(shí)現(xiàn)對(duì)雷電災(zāi)害的預(yù)警,通過(guò)有效途徑向社會(huì)、特別是雷電環(huán)境評(píng)價(jià)重點(diǎn)地區(qū)和重點(diǎn)雷電防護(hù)單位通報(bào)預(yù)警信息。

4.2 加強(qiáng)防雷減災(zāi)宣傳工作,提高社會(huì)公眾參與防雷防暴工作的自覺性

積極的宣傳手段,是提高全社會(huì)防雷防暴意識(shí)最簡(jiǎn)單最快速的有效手段,人性化的宣傳用語(yǔ)不僅能夠傳達(dá)正確的防雷減災(zāi)知識(shí),還可以積極營(yíng)造防雷減災(zāi)工作的良好氛圍。

4.3 逐步完善防雷減災(zāi)工作機(jī)制

加強(qiáng)對(duì)新建項(xiàng)目防雷設(shè)計(jì)審核、竣工驗(yàn)收的源頭管理,加強(qiáng)防雷安全定期檢測(cè)的監(jiān)督管理,盡最大可能消除防雷安全隱患,減少雷電災(zāi)害的損失和影響。

5 小結(jié)

(1)1951—2013年,喀什市雷暴日數(shù)逐年呈減少趨勢(shì),其氣候傾向率為-0.36 d/10年;年平均雷暴日為18.6 d,最多年份的雷暴日為38 d,最少年份的雷暴日為7 d,最大值與最小值相差5倍多。防雷工作年際間的差異較大,不可忽視。

(2)近63年期間,喀什市在3—10月均有出現(xiàn)雷暴,夏季出現(xiàn)次數(shù)最多,約占全年總雷暴日數(shù)的75%;6月份達(dá)到最高值,約占全年雷暴總?cè)諗?shù)的29.1%。夏季尤其是6月份是喀什市防雷關(guān)鍵時(shí)間。

(3)20世紀(jì)80年代后的春、夏季和年平均雷暴日數(shù)少于多年春、夏季和年平均雷暴日數(shù)及20世紀(jì)80年代以前的春、夏季和年平均雷暴日數(shù)。喀什市的雷暴日從20世紀(jì)70年代后期起,出現(xiàn)趨勢(shì)平穩(wěn),沒有減少的跡象,故防御工作必須加強(qiáng)。

(4)喀什市平均初雷日為5月5日,最早出現(xiàn)日期為1971年3月19日;平均終雷日為9月9日。最晚出現(xiàn)日期為2008年10月15日。可推斷初雷的發(fā)生越來(lái)越早,而終雷結(jié)束時(shí)間越來(lái)越晚,防雷重點(diǎn)時(shí)間延長(zhǎng)。

雷暴天氣災(zāi)害的特點(diǎn)是突發(fā)性,造成的直接和間接損失嚴(yán)重。建立和完善雷電災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)是首要任務(wù),同時(shí)加強(qiáng)對(duì)喀什雷電災(zāi)害的監(jiān)測(cè),盡快完成閃電定位系統(tǒng)的建設(shè),利用多普勒數(shù)字雷達(dá)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)雷暴天氣和閃電發(fā)生發(fā)展情況,加大喀什地區(qū)新一代天氣雷達(dá)資料信息的應(yīng)用研究,其次應(yīng)加強(qiáng)防雷減災(zāi)宣傳工作,提高社會(huì)公眾參與防雷防暴工作的自覺性,盡最大可能消除防雷安全隱患,減少雷電災(zāi)害的損失和影響。

參考文獻(xiàn)

[1] 沈永海.北京夏季強(qiáng)雷暴降水回波結(jié)構(gòu)與閃電特征初步研究[D].南京:南京信息工程大學(xué),2009.

[2] 郭虎,熊亞軍,付宗鈺,等.北京市自然雷電與雷電災(zāi)害的時(shí)空分布[J].氣象,2008,34(1):12-17.

[3] 陳思蓉,朱偉軍,周兵.中國(guó)雷暴氣候分布特征及變化趨勢(shì)[J].大氣科學(xué)學(xué)報(bào),2009,32(5):703-710.

[4] 張敏鋒,馮霞.我國(guó)雷暴天氣的氣候特征[J].熱帶氣象學(xué)報(bào),1998,14(2):156-162.

[5] 賈朝陽(yáng),郭慕萍,李冬梅,等.山西運(yùn)城雷暴氣候特征[J].自然災(zāi)害學(xué)報(bào),2006,15(5):38-44.

[6] 王旭,馬德榮.新疆雷暴天氣過(guò)程分型[J].新疆氣象,2002,25(1):8-9.

[7] 姚紅,屈濤,楊霰.新疆喀什氣象局天氣雷達(dá)塔樓防雷重要性及防雷方案簡(jiǎn)介[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào),2010(33):16-17.

[8] 鄭玉萍,郭建林.烏魯木齊地區(qū)雷暴的氣候特征[J].沙漠與綠洲氣象,2009,3(1):27-30.

[9] 秦春明,秦泉,劉輝,等.瑪納斯河流域雷暴氣候特征及防雷應(yīng)用[J].沙漠與綠洲氣象,2007,1(6):43-46.

[10] 包斌,張巎,王旭,等.新疆雷暴的統(tǒng)計(jì)特征[J].新疆氣象,2001,24(6):13-15.

[11] 胡汝驥,姜逢清,王亞俊,等.新疆氣候由暖干向暖濕轉(zhuǎn)變的信號(hào)及影響[J].干旱區(qū)地理,2002,25(3): 194-200.

[12] 胡汝驥,樊自立,王亞俊,等.近50年新疆氣候變化對(duì)環(huán)境影響評(píng)估[J].干旱區(qū)地理,2001,24(2):97-103.

[13] 柳葳,許有鵬,黃云.氣候變暖對(duì)新疆降水和徑流影響分析[J].干旱區(qū)地理,2005,28(5):597-602.

責(zé)任編輯:劉赟