AI+大數據,可以完美扮演吹哨人的角色嗎?

陳冰

上海胸科醫院引入一套AI輔助診斷系統。攝影/ 徐易飛

新冠病毒,這個看不見的敵人,將全世界卷入“第三次世界大戰”之中,我們必須與時間賽跑,以挽救更多的生命,人工智能AI就是其中的利器之一。

AI在新冠肺炎疫情的防控中涵蓋了輔助診斷、影像分析、藥物研發、體溫檢測、醫療機器人等多個AI+醫療領域。尤其是在主戰場AI醫學影像方面,AI技術實現了篩查的時間窗口前移。

診斷助手:AI 讀片系統

雖然新冠病毒感染確診主要依靠病毒核酸檢測,但肺部的醫療影像檢查對于病情的診斷仍起到不可或缺的作用。在待診斷人數超出現有醫療資源的情況下,不少病人需要排隊數小時等待CT檢查。

人工智能企業依圖科技聯合上海市公共衛生臨床中心,在春節期間開發上線了“新型冠狀病毒性肺炎智能影像評價系統”。這是行業內首款新冠肺炎智能評價的AI影像產品,在2—3秒內就能完成肺炎篩查、定量評價,目前包括該產品在內的依圖系列產品已經在全國100多家醫療和公共機構落地。

依圖醫療副總裁石磊博士指出,公司的產品在大年初四就正式上線了,先在上海市公共衛生臨床中心應用,經過一周的進一步驗證,快速部署到武漢多家新冠肺炎重點收治醫院。他說,這套系統可以在依圖胸部CT智能4D影像系統的基礎上快速升級。由于新冠肺炎防控的需要,在臨床診療中需要快速篩查,并進行定量的分析,這套系統能夠在圖像生成的第一時間,就提示受檢者肺內是否有疑似肺炎,從而提醒醫生第一時間提早關注,讓整個肺炎的篩查時間窗口前移。

“影像科醫生閱片,如果只是書寫日常診斷報告,描述肺內炎癥的部位、范圍及密度特征,大概得花10分鐘時間;如果要進一步定量評價,量化肺炎累及各肺葉段和全肺的體積,密度分布特征,則需要逐層在300多層的肺窗圖像勾畫和分析,需要花費相當長的時間。”

以肺結節檢測為例,一家三甲醫院平均每天接待200例左右的肺結節篩查患者,每位患者在檢查環節會產生200—300張左右的CT影像,放射科醫生每天至少需要閱讀4萬張影像。AI在醫療影像識別領域幫了醫生一個大忙,能將醫生診斷效率提升30%—50%。

聯影集團人工智能子公司聯影智能提供的uAI新冠肺炎智能輔助分析系統,則是業界首款綜合肺炎整體與局部影像特征、根據肺炎影像精確分診的AI全流程解決方案。

這套方案利用高敏感性的檢測算法,能檢測到微小的、不明顯的疑似病灶,助力醫生對疑似病例進行有效篩查、甄別。不僅如此,針對確診病患,系統能夠進行分級評估,獲得“新冠肺炎嚴重指數”,進而結合臨床指征,按危重程度對病人進行分診,區分輕癥患者和重癥患者,從而給出更明確的分流指引,制定科學有效的治療方案。

聯影智能研發副總裁高耀宗博士說:“醫生使用過程中,每點開一張影像圖,系統界面上便會清晰顯示自動標記的肺炎病灶,被感染肺段、病變累計范圍等關鍵量化信息,為醫生鑒別、分析新冠肺炎病例提供了重要參考。”

設備中的VOX配備智能化光學測量系統可以根據每一位佩戴者的眼睛活動特點,提供個性化的配鏡測量服務。

迄今為止,uAI新冠肺炎智能輔助分析系統已經在上海市公共衛生臨床中心、武漢火神山醫院、雷神山醫院、武漢的方艙醫院、上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院等多家醫院上線并投入運營。在火神山醫院,系統將針對確診病例,重點為患者進行病情危重程度分級,并在隨訪時輔助評估病情發展程度,為治療提供參考。在瑞金醫院,系統則側重于幫助醫院發熱門急診做疑似病例篩查,輔助醫生診斷并對肺炎進行精準量化分析。

高耀宗介紹說:“下一步,聯影新冠肺炎智能輔助分析系統還將在云端搭載,通過聯影集團在多家醫院部署的影像云平臺,連接上下級醫院,為基層疫情防控人員分憂解難。從長遠來看,系統上長期積累的大數據,可為之后新冠肺炎影像學指南的制定提供基礎。”

手術助手:機器人上崗

4月24日,由上海微創醫療器械(集團)有限公司旗下微創(上海)醫療機器人有限公司(以下簡稱“微創機器人”)自主研發、用于新冠肺炎診療的支氣管手術機器人在上海市胸科醫院完成了首例機器人輔助支氣管鏡肺泡灌洗術。

這是國內首個用于新冠肺炎診療的支氣管手術機器人系統,在隔離操作間通過遙控操作即可完成手術,實現醫護人員與手術感染環境物理隔絕,不僅可以降低診療過程中的醫護人員感染風險,也有助于提高新冠肺炎的診斷率和治愈率。

進博會上西門子手術機器人展臺。

新冠肺炎感染患者咳嗽咳痰能力弱,導致肺部氧合功能進一步下降,危重癥患者痰栓、黏液栓導致治療困難、病情加重,支氣管鏡輔助下吸痰、灌洗手術是重癥患者癥狀緩解和病情恢復的重要治療手段。同時,新冠肺炎危重癥患者大多也需要進行氣管插管或者氣管切開進行呼吸機輔助通氣。

因此,支氣管鏡手術是新冠肺炎救治過程中的重要診療手段。但由于新冠病毒傳染性強,手術過程中患者氣道開放后,下呼吸道黏液中的高濃度新冠病毒形成氣溶膠,使醫護人員面臨極高的病毒暴露風險,極易造成醫護人員醫源性感染。支氣管鏡手術也被認為是新冠肺炎診治流程中感染風險等級最高的環節。

為了解決新冠肺炎診斷、救治過程中的這些難題,上海市胸科醫院呼吸內鏡中心、微創機器人、上海交通大學三方聯合攻關,快速將主從遙操作控制的新冠肺炎支氣管手術機器人系統從概念變為現實,創新性地推出了這款“新冠診療利器”。

系統歷經了技術攻關、系統構建、組裝測試、動物實驗等環節,最終完成了首次人體試驗。手術過程中,醫生在遠端隔離操作間遙控機器人輔助支氣管鏡順利進入聲門到達各亞段支氣管,完成支氣管吸痰、肺泡灌洗和灌洗液收集等手術操作,手術僅耗時約30分鐘。

微創公司方面表示,這款機器人雖然是針對新冠肺炎診療而開發的,但對于其他高傳染性呼吸系統疾病如肺結核等的診治亦具有重要應用價值。業界則認為,在新冠肺炎疫情肆虐全球的當下,臨床亟需這樣一款保護醫護人員、保障救治安全的支氣管手術機器人,新技術也有利于新冠肺炎支氣管診治手術的開展,對疫情救治具有重要意義。

在過去的兩周里,西班牙醫護工作者感染新冠肺炎的數量增長了40%,目前大多數新增病例都是醫護工作者。雖然西班牙整體疫情逐步趨于穩定,但是醫護工作者中的感染并沒有緩解。一線醫護感染人數已經超過4.4萬人,醫護感染比例為全球最高,比意大利高出10個百分點。一度考慮“群體免疫”的英國超過意大利,成為歐洲新冠死亡人數最多的國家。而在全球范圍,英國升為死亡人數第二高國家,僅次于美國。在缺少醫療防護裝備的英國,醫護感染比例也非常高,已經有一百多名醫護去世了。

迄今為止,世界范圍內還未見類似用于新冠肺炎診療的支氣管手術機器人的相關報道,希望國內快速研發出來的這款利器能夠盡早幫助醫護擺脫感染困擾。

科學決策依據:大數據模型

大數據,是疫情精準防控的重要新式“武器”。通過數據分析建模預測新冠肺炎疫情的變化趨勢,無疑將對疫情的防控產生極大的參考價值。“事實上,AI和大數據改變了傳染病的預測方法,實時預測和提前預警已成為可能。”森億智能聯合創始人、副總裁馬漢東說。

以往,出現某一特殊病例,傳統的疫情傳播預警系統可能要經歷數周,才能成功繪制病毒的潛在傳播情況,然后再向有關部門發出警報。但AI+大數據可以在第一時間基于人工智能技術、自然語言處理以及其他技術不間斷地收集、分析世界各地關于疾病和重大公共衛生事件的報告和評論,高效地從海量的數據中提取出關鍵的數據并智能地判斷全球疫情大暴發的可能性。

在預測疫情趨勢方面,基于疫情高危人群相關數據,結合疫情新增確診、疑似、死亡、治愈病例數,借助傳播動力學模型、動態感染模型、回歸模型等大數據分析模型和實踐技術,人工智能不僅可以展示發病熱力分布和密切接觸者的風險熱力分布,還可以進行疫情峰值拐點等大態勢研判。

在新冠肺炎疫情肆虐全球的當下,臨床亟需這樣一款保護醫護人員、保障救治安全的支氣管手術機器人。

此外,人工智能還可以根據病患確診順序和密切接觸人員等信息定位時空碰撞點,進而推算出疾病傳播路徑,為傳染病追蹤溯源分析提供理論依據。

早在疫情之前,森億智能就已圍繞流感病例采集數據,根據數據構建疾病模型,為疾病輔助診斷和治療路徑提供決策依據,同時根據患者的病情變化做出監測預警系統。

在疫情暴發初期,森億智能就根據湖北的疫情情況建立了數據模型。2月21日,森億智能真實世界研究團隊在醫學預印本論文medRxiv網站發表研究論文Estimating the case fatality ratio of the COVID-19 epidemic in China,該研究主要通過建立競爭風險模型和join point回歸模型,分析目前公布的確診、新增、治愈和死亡數據,從而通過復雜的數學模型和前期數據估計最終真實的病死率和死亡風險的變化趨勢。

這是森億智能發表的第二篇關于新冠病毒(COVID-19)的研究論文,此前和北京大學美年健康研究院一起在medRxiv發布了關于疫情初期武漢發病率的大數據模型估計,通過數據分析及信息化平臺為疫情發生發展的趨勢、特征提供科學的證據,并向相關政府機構提交決策建議。

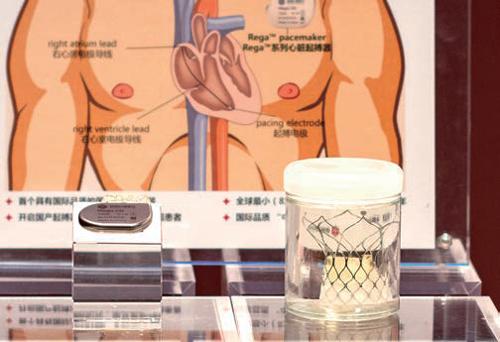

國內首個國際品質心臟起搏器(左)和國內首個介入心臟的經導管主動脈瓣膜。

考慮到醫療機構精準防控的訴求,基于COVID-19的特性,森億團隊還研發出了一套新冠肺炎(COVID-19)專病庫及隨訪解決方案,它們紛紛落地醫院,醫療機構由此可以實現疾病發生、發展全程數據的收集、隨訪、分析工作。“在大數據領域,我們面對的是一個應用藍海,這里面有非常多的場景可以去探索。一旦數據質量有質的提升,基于數據的應用一定會噴涌而出。”馬漢東說,期待越來越多的醫院以及患者能夠參與進來,擴大、細分AI以及大數據的應用場景,比如深度隨訪、疾病預警、慢病管理等。

當然,想要準確預測疫情并非易事。

首先,現有的數據區域化程度還有待提升。目前公開渠道獲取的疫情數據口徑、數據統計時間等維度不統一、數據源混雜重復、數據質量不高,為人工智能處理分析造成了很大困難,也極大地影響預測系統的穩健性與準確性。

其次,要想實現深度分析,數據的深度仍需進一步挖掘。這包括海量數據的收集和處理、針對有效信息的篩選、虛假信息的自動剔除等,尤其是在疫情初期,僅有一些瑣碎的有效信息也被夾雜在各式各樣的信息“噪音”之中。

最后,是時效性。數據在何時上傳,對數據質量也有著較大的影響。

在馬漢東看來,如果能在以上三點實現突破,各機構就能更好地開展疾病防控、科研分析、患者隨訪等工作。而實現這一切的基礎,就是繼續推動和加強整個醫療行業尤其是醫院的數字化基礎設施,讓數字化成為滲透到行業血液里的組成部分,“正如目前醫院正在建設的互聯互通、電子病歷評級等工作,這些事必須要踏踏實實、數十年如一日執行,才會為整個醫療行業的數字化和智能化打好基礎。”馬漢東說。

實際上,人工智能雖然在此次疫情的傳播預測中發揮了重大作用,但從疫情的發展過程來看仍有很大的提升空間,例如疫情預測系統的觸發,系統可能生成的大量的假陽性結果,以及患者治愈后轉陽的情況,都需要對病人愈后的健康信息進行長期數據跟蹤。

由此可見,AI+大數據扮演疫情的吹哨人的角色,還需假以時日。希望在不遠的將來,當我們不得不再次面對疫情時,AI+大數據能夠讓我們從容應對,不再恐慌。