膠北地塊古元古代花崗偉晶巖脈的鋯石SHRIMP U-Pb年代學特征及地質意義

張志剛

(山東省地質調查院,山東 濟南 250013)

0 引言

偉晶巖作為一種特殊的巖漿巖類,前人研究認為其成因大致可以分為兩種,即與巖漿活動有關的巖漿成因偉晶巖類和與變質活動有關的變質成因偉晶巖類;巖漿成因偉晶巖類一般形成于造山運動后的構造轉換期,全球大型的偉晶巖礦床多發育于造山后地殼伸展環境,而發育于非造山環境的巖漿成因偉晶巖極少[1];變質成因類偉晶巖一般與沉積地層的變質深熔作用有關,在國內外前寒武紀地質體中發育較為廣泛。

華北陸塊東部膠-遼-吉造山帶是目前國內報道的最古老的造山帶之一。其作為華北克拉通內3條古元古代造山帶之一,造山帶內物質組成豐富,以大面積分布的古元古代(火山)沉積巖系為主要特征。近年來,國內外學者在膠-遼-吉古元古代造山帶開展了大量的研究工作,尤其在膠-遼-吉帶北部吉遼帶內,大多學者多以巖石地層、花崗巖、變質基性火山巖等為研究對象,在造山帶物質來源、地層格架、巖漿作用、變質作用性質及演化過程等方面取得了很多重要的成果和進展[2-5]。但是在偉晶巖這一特殊巖類方面的研究開展的工作不多,僅在膠-遼-吉造山帶北部見有花崗偉晶巖(~1.8Ga)鋯石U-Pb年齡及鋯石微量元素及Hf同位素的研究。認為該期偉晶巖具有巖漿及變質兩種成因,其發育時代跨度較大(1.74~1.87Ga),為造山后期區域伸展環境下,大量造山帶殘余巖漿或深熔脈體上涌至淺部地層中形成偉晶巖脈(墻)或巖體[1]。而在膠-遼-吉造山帶南部膠北地塊一帶則未見同時代偉晶巖類相關報道,該次工作對膠東古元古代荊山群中的花崗偉晶巖脈進行了同位素年代學的研究,運用鋯石SHRIMP U-Pb高精度測年來約束其形成時代,進一步探討了1.8Ga深熔作用在膠-遼-吉造山帶南段膠東地區與北段遼西地區聯系。

1 地質背景

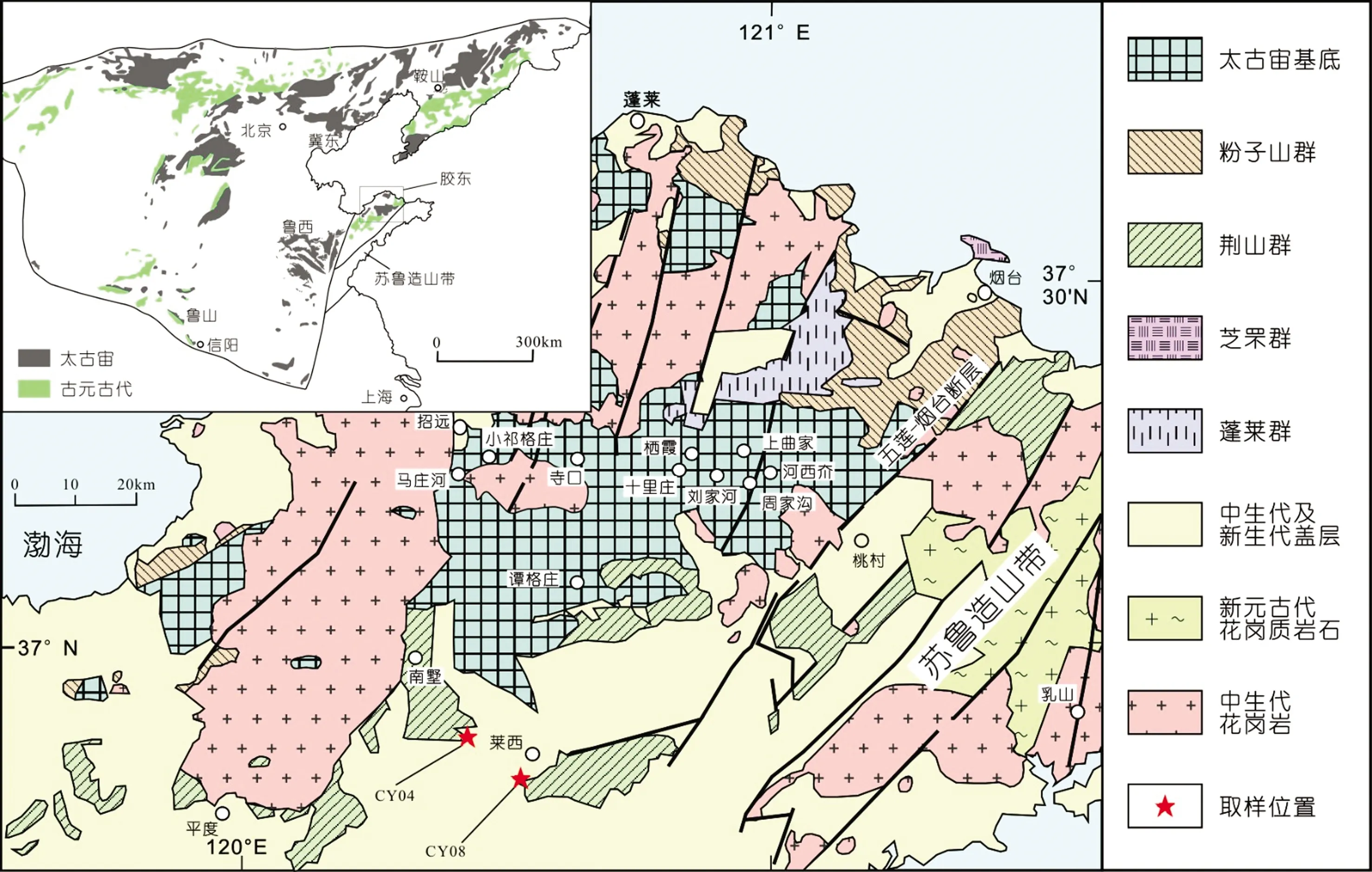

膠東地區受太平洋板塊向歐亞板塊的俯沖作用,古老的下部地殼物質抬升遭受剝蝕,現今存留的前寒武紀地質體包括新太古代中期至元古代巖漿巖和變質地層[6]。該造山帶在膠東主要殘留了同期碰撞花崗巖、基性巖脈及同期的火山-碎屑沉積物,殘留體之間的大地構造屬性尚不明確。其中古元古代花崗巖以大柳行序列為代表,巖性為片麻狀中粒含角閃(黑云)二長花崗巖,多大面積出露;基性巖脈以萊州序列為代表,主要巖性為變純橄巖、變輝長巖基性巖墻群;而火山-碎屑沉積物則以荊山群、粉子山群為代表,其中荊山群主要為一套高鋁片巖、變粒巖、大理巖、含石墨巖系、片麻巖、透輝巖等為主的變質巖,變質程度達到角閃巖相-麻粒巖相,并在其中發現了高壓泥質麻粒巖;粉子山群為一套含磁鐵巖系、變粒巖、高鋁片巖、長石石英巖、大理巖、含石墨巖系、透閃巖等,變質程度為綠片巖相-角閃巖相[7-8]。其中荊山群變質程度明顯高于粉子山群,可能反映了深熔作用過程中變質相的深—淺層次的不同(圖1)。元古代后調查區進入華北地塊演化階段,特別是進入中生代受揚子板塊的俯沖作用影響,華北陸塊東部巖石圈減薄,區內主要發育中生代侵入巖及地層,對早期形成的前寒武紀地質體破壞較大。

圖1 膠東地區地質簡圖(據謝士穩等,2014)

2 樣品采集及野外地質特征

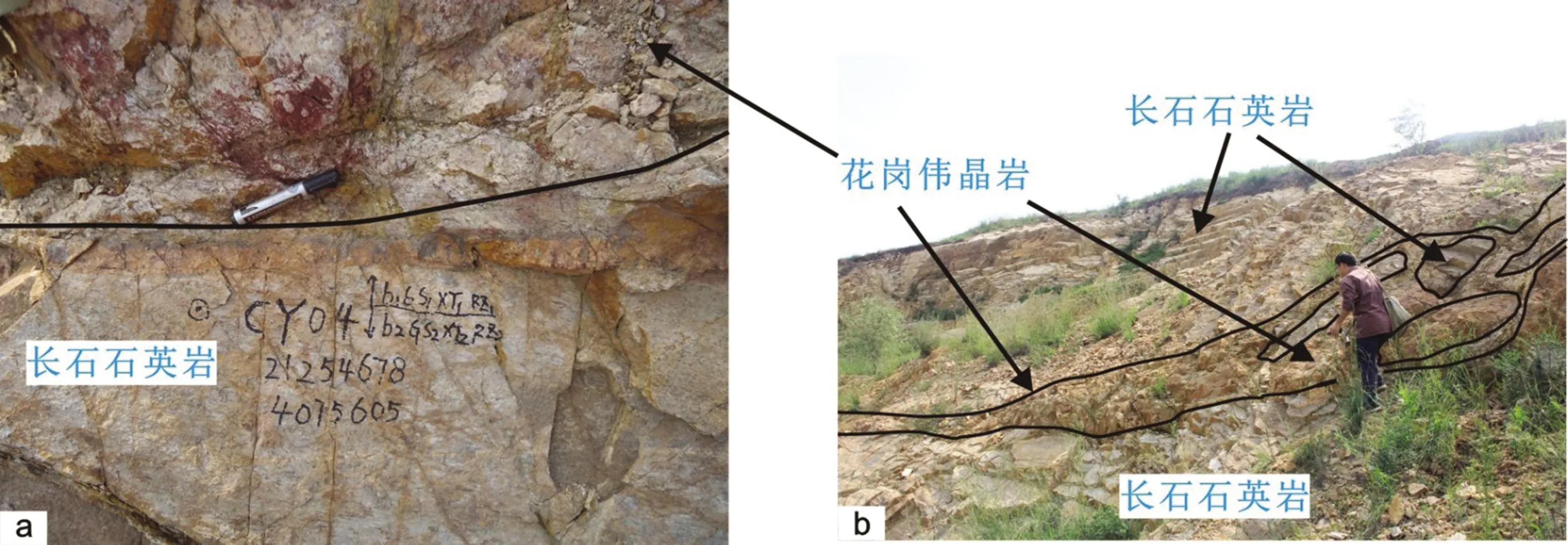

2件花崗偉晶巖樣品(CY04,CY08)取自萊西市西側及南側兩地(圖1),萊西西側花崗偉晶巖呈不規則狀、網脈狀產出于古元古代荊山群長石石英巖中,二者界線截然(圖2)。偉晶巖一般為淺灰色、灰白色,花崗偉晶結構,塊狀構造。偉晶巖脈總體走向近SW—NE,寬度一般約0.2~0.5m,局部為不規則瘤狀產出,順脈體走向局部寬度可達2m左右。萊西南側荊山群露頭較差,偉晶巖呈脈狀產于淺粒巖中,脈體寬約2m,二者接觸界面平直,受后期構造影響,偉晶巖具輕度碎裂巖化。在對比了楊紅等[1]在遼寧寬甸地區的花崗偉晶巖野外產出時空特征,寬甸地區的花崗偉晶巖侵入于古元古代地層遼河群中,而遼河群與荊山群在巖石組合及變質特征上具有可對比性[4],推測可能與研究區的花崗偉晶巖具有可對比性,故在研究了調查區花崗偉晶巖的產出特征后,對其進行了年代學研究,以期獲得其與寬甸地區古元古代花崗偉晶巖時間上的親緣性。

3 測試方法

樣品碎樣工作由河北省區域地質研究所實驗室完成,鋯石U-Pb定年在北京離子探針中心SHRIMP Ⅱ上完成[9]。首先樣品經機械破碎后,過100目篩,按常規重力和磁選方法從花崗偉晶巖樣品中分選出鋯石來,最后在雙目鏡下挑選。將待測樣品鋯石和數粒TEM標樣置于環氧樹脂制靶,然后磨至一半,使鋯石內部結構暴露,再拋光鍍上金膜,用于陰極發光圖像分析及SHRIMP U-Pb分析。測試時,一般一次流O-2強度為3~5nA,束斑直徑為25~30μm。標樣M257(U=840×10-6[10])和TEM(年齡為417Ma[11])分別用于鋯石U含量和年齡校正。每分析3~5個未知樣品數據,分析1次標準鋯石TEM。未知樣品每個分析點采用5組掃描,同時標準鋯石TEM為5組掃描。數據處理采用SQUID和ISOPLOT程序[12]。根據實測204Pb含量校正普通鉛,采用207Pb/206Pb年齡為鋯石年齡,同位素比值和單點年齡誤差均為1σ。

圖2 膠東萊西地區古元古代荊山群長石石英巖及偉晶巖脈野外接觸關系照片

4 鋯石U-Pb同位素年代學特征

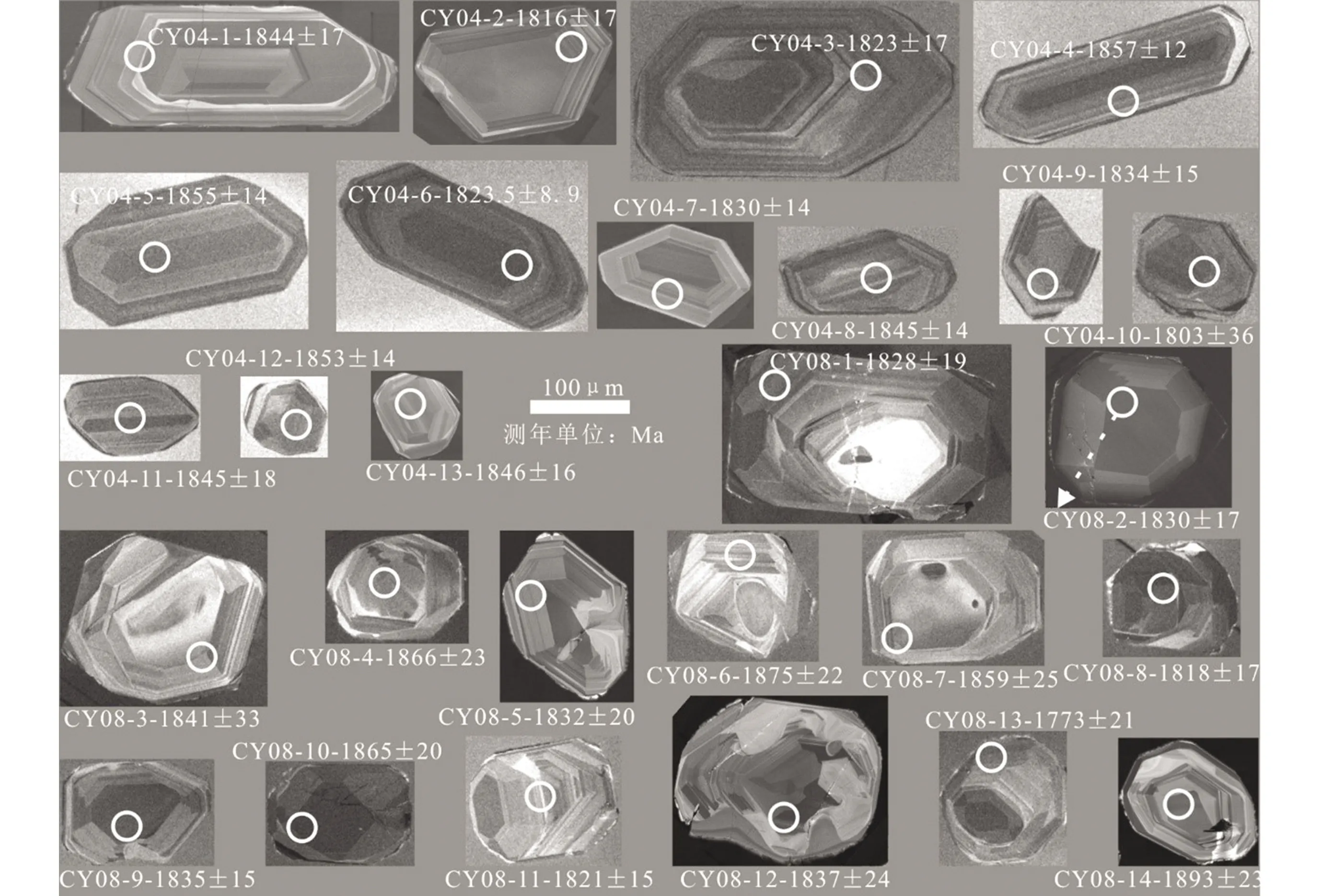

4.1 鋯石成因分析

鋯石在體視鏡下顯示為玫瑰色,其大小不一,一般50~200μm,少量大者可達250μm,半自形柱狀、斷柱狀、次渾圓粒狀,有裂紋,晶棱晶錐略顯鈍化,可見錐柱不對稱的歪晶,表面少見凹坑溝槽等溶蝕痕跡,兩件鋯石樣品顏色單一,顯示為同期次同成因鋯石。鋯石CL圖像顯示出清晰的震蕩環帶,未見明顯的變質增生邊,應為巖漿結晶鋯石,鋯石受后期變質改造不顯著,鋯石表面未見明顯的溶蝕特征(圖3)。兩組樣品鋯石的Th/U比值介于0.34~1.48(表1),顯示出巖漿鋯石的Th/U比值特征。說明兩件樣品的鋯石在形成后,保持了較好的U-Pb同位素封閉體系。

4.2 鋯石U-Pb測年結果

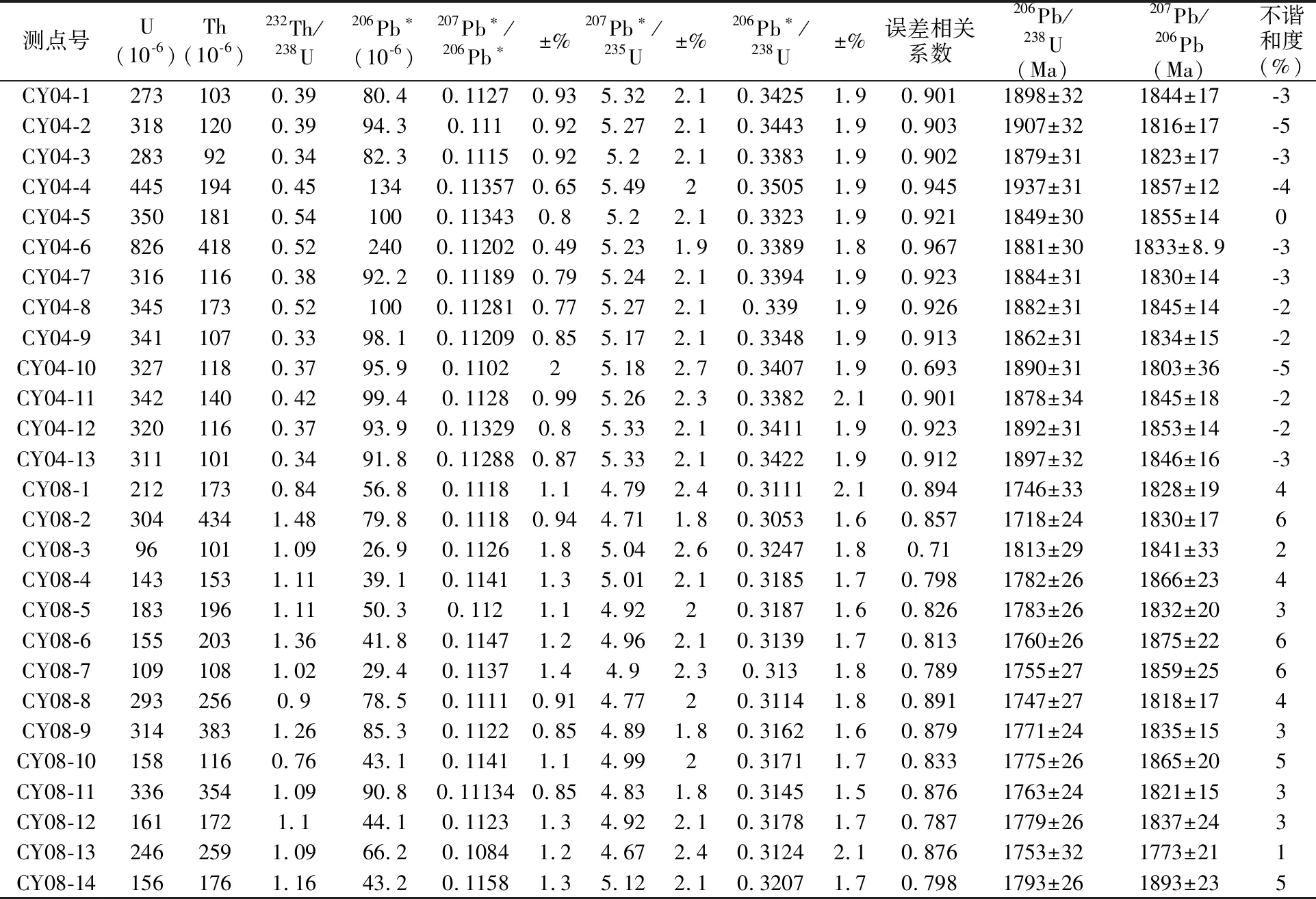

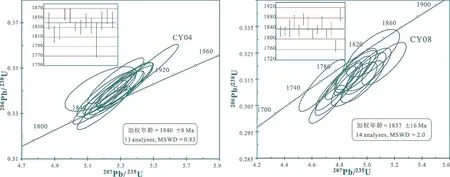

該次工作所獲得的偉晶巖鋯石U-Pb同位素加權平均年齡為1.83~1.84Ga,其核部與邊部年齡一致,與前人獲得的變質深熔作用年齡在誤差范圍內是一致的(圖4)。其中CY04樣品所測13點,其206Pb/207Pb加權平均年齡為1840±8Ma,CY08樣品所測14點,其206Pb/207Pb加權平均年齡為(1837±16)Ma,兩件樣品數據置信度極好,在誤差范圍內完全一致,代表了花崗偉晶巖的結晶年齡。

5 花崗偉晶巖脈的地質意義

前人的研究認為膠北地塊的古元古代變質巖組合,是華北克拉通東部陸塊古元古代膠-遼-吉造山帶在膠東半島的延伸[13-17]。其精細的構造屬性尚需進一步研究,但基本確定的膠東地區存在~1.8Ga的變質深熔作用。

近年來,膠北地區古元古代大地構造運動的機制備受矚目,目前普遍認為膠北地區主要由古元古代膠-遼-吉造山帶早期伸展作用所形成的裂解型花崗巖類及后期的火山-沉積建造,且有島弧性質的高壓麻粒巖存在[18-22],指示膠北隆起區在2.1Ga后期可能發育了一套相對較完整的弧盆體系。

而調查區發育的~1.8Ga變質深熔作用指示了弧盆體系向碰撞造山體系轉變,其大地構造演化模式與遼寧一帶的狼林地塊與龍崗地塊間的構造演化具有時間一致性,但研究區陸陸碰撞模式兩側的塊體屬性尚不明確。隨后的碰撞造山作用導致了古元古代火山-沉積巖系(荊山群)發生了熔融作用。造山帶深部層次的荊山群變質程度較高,變質程度達到角閃巖相-麻粒巖相,而淺部層次的粉子山群變質程度相對較低,僅達到綠片巖相。該期深熔作用過程中形成了研究區荊山群中大量發育的花崗質巖脈,但規模較小。其后區域進入(后造山)伸展環境,俯沖巖片發生折返作用抬升至地表,受強烈的減壓作用,大量分異較高的花崗質巖漿上涌侵入上部地殼,形成了現今膠東地區的古元古代地質體組合,進入華北陸塊的演化階段。

圖3 萊西地區花崗偉晶中鋯石CL圖像和U-Pb年齡

表1 膠東萊西地區花崗偉晶巖鋯石SHRIMP U-Pb年齡

Pb*為放射性成因鉛

圖4 萊西地區花崗偉晶巖鋯石206Pb/238U-207Pb/235U年齡諧和圖

膠東地區的深熔作用多有變質深熔脈體發育[23-28],深熔脈體為花崗質(脈)體,其規模一般較小,多為原地熔融產物,且形成時代為18.6~19Ga。而本次工作獲得的侵入荊山群的偉晶巖脈年齡較深熔作用晚約20~60Ma。一般認為造山帶從陸陸碰撞的擠壓應力場到造山后伸展應力場所需時間約50~100Ma[29],而深熔作用一般發生在陸陸碰撞中后期,研究區花崗偉晶巖從時間尺度上符合造山后期伸展作用成因,結合花崗偉晶巖的野外產出特征及規模,筆者認為研究區花崗偉晶巖是膠-遼-吉造山帶晚期伸展作用產物,造山后期大量的殘余巖漿上涌侵入至古元古代地層中形成。

6 結論

(1)獲得了膠東地區荊山群內的偉晶巖脈的精確結晶年齡為~1.84Ga,與楊紅等在遼寧寬甸一帶取得的偉晶巖年齡一致,代表了一次區域伸展事件。

(2)通過區域對比及同位素年代學的研究,進一步證實了1.84Ga的伸展事件在膠北地區的存在。

(3)研究區花崗偉晶巖成因與遼西地區可對比,暗示膠北地區~1.84Ga伸展作用與遼西地區同期花崗偉晶巖具有時空一致性。