顱內(nèi)未破裂動脈瘤血管內(nèi)治療后患者顱內(nèi)微出血(CMBs)的初步探討

劉洪彬,徐睿,朱繼,張曉冬

(重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院神經(jīng)外科,重慶)

0 引言

顱內(nèi)未破裂動脈瘤常無癥狀,然而一旦破裂,致死、致殘率高[1],對高破裂風險的顱內(nèi)未破裂動脈瘤患者來說,血管內(nèi)治療已被證實是一項有效的治療方式[2],然而血管內(nèi)治療術后腦出血及腦缺血兩大并發(fā)癥時有發(fā)生,其致殘、致死率高。顱內(nèi)微出血(CMBs) 近年來被提到對腦血管病的發(fā)生具有預測意義,磁化率加權成像(SWI)是一種高空間分辨率的三維梯度回波磁共振成像(3D)技術,是顱內(nèi)微出血(CMBs)病變的有效監(jiān)測檢查[6-7]。本研究利用SWI 對重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院收治的111 例接受血管內(nèi)治療的未破裂動脈瘤患者術后顱內(nèi)微出血這一現(xiàn)象進行監(jiān)測、分析其危險因素,并對其存在的意義進行初步探討。現(xiàn)報道如下。

1 材料與方法

1.1 研究方法

選用2018 年5 月至2019 年3 月重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院對111 例未破裂動脈瘤并接受血管內(nèi)治療的患者術后4-7 D 作SWI 檢查、術后神經(jīng)功能評估并收集患者臨床資料,如一般情況:①年齡、性別、體脂;②既往史及個人史:如高血壓、糖尿病、動脈粥樣硬化病、吸煙史及飲酒史;③動脈瘤基本特征及手術信息:形態(tài)、大小、位置、栓塞方式( 支架輔助、單純栓塞)、手術時間;④術后SWI 檢查結果及神經(jīng)功能、認知功能評估結果;⑤顱內(nèi)微出血的臨床特點(數(shù)目及發(fā)生部位)。

1.2 治療過程

所有患者的手術均由神經(jīng)外科主治及以上醫(yī)師操作,并在全身麻醉下經(jīng)股動脈入路完成,術前2 小時內(nèi)均接受雙聯(lián)抗血小板藥物治療(300mg 阿司匹林;300mg 氯吡格雷術前頓服)。麻醉滿意后,先行DSA 全腦血管造影,準確評估患者顱內(nèi)動脈瘤數(shù)目、大小、形態(tài)及位置。術中給與全身肝素化( 普通肝素,50-70U/kg),以術中造影提示動脈瘤完全不顯影為手術終點,(根據(jù)術中情況決定是否采用支架輔助栓塞)。

手術結束后,不逆轉全身肝素化,待復查凝血功能正常后給予支架輔助栓塞術后患者低分子肝素0.5 或1 支(根據(jù)患者術前血栓彈力圖及患者基本情況決定使用量)q12h 皮下注射預防支架置入術后腦血栓形成。支架置入術后的所有患者術后第3 天加用雙聯(lián)抗血小板藥物治療,單純彈簧圈填塞術后患者無需接受抗凝及

典型病例圖片展示:

圖1 顱內(nèi)未破裂動脈瘤手術過程及術后SWI 陽性

抗血小板治療。

1.3 顱內(nèi)微出血(CMBs)監(jiān)測方法

術后第4~7 天(根據(jù)患者病情恢復情況及醫(yī)院MRI 設備條件)行SWI 檢查,并記錄顱內(nèi)微出血(CMBs)位置和數(shù)目。

1.4 神經(jīng)功能及認知功能評估評估

根據(jù)Rankin 量表(mRS)評分評估神經(jīng)功能,采用中文版蒙特利爾認知評估(MoCA)量表評價認知功能。

1.5 統(tǒng)計學分析

采用SPSS 21.0 軟件對所有數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計學分析。術后SWI陽性率、患者一般情況及動脈瘤形態(tài)特征單因素分析用χ2檢驗,以n(%)表示;logistic 多因素回歸法分析血管內(nèi)治療術后發(fā)生SWI陽性的獨立危險因素。檢驗水準α=0.05,P<0.05 表示差異有統(tǒng)計學意義。

2 結果

2.1 患者特點

111 例 患 者 中 位 年 齡54 歲(29 歲~78 歲),其 中 女 性 占67.5%,反應了女性動脈瘤的優(yōu)勢。支架輔助介入栓塞術99例(89.1%),其中8 例因載瘤動脈與動脈瘤關系及顱內(nèi)多發(fā)動脈瘤需要放置多個支架。

2.2 術中及術后并發(fā)癥記錄

術中及術后發(fā)生急性血栓形成事件2 例(1.8%),均未出現(xiàn)永久性神經(jīng)功能障礙,其中1 例于術中造影提示同側大腦中動脈M1段血流消失,立即行急診支架取栓術,術后無癥狀;另一例發(fā)生在術后3 小時,患者出現(xiàn)神經(jīng)功能障礙后急診造影提示支架遠端急性血栓形成,立即行急診支架取栓術,術后恢復可。這兩例患者術后SWI 均見微出血征象,但術后6 月隨訪結果顯示,動脈瘤結果良好,且均未發(fā)生遠期神經(jīng)功能障礙及認知功能障礙。

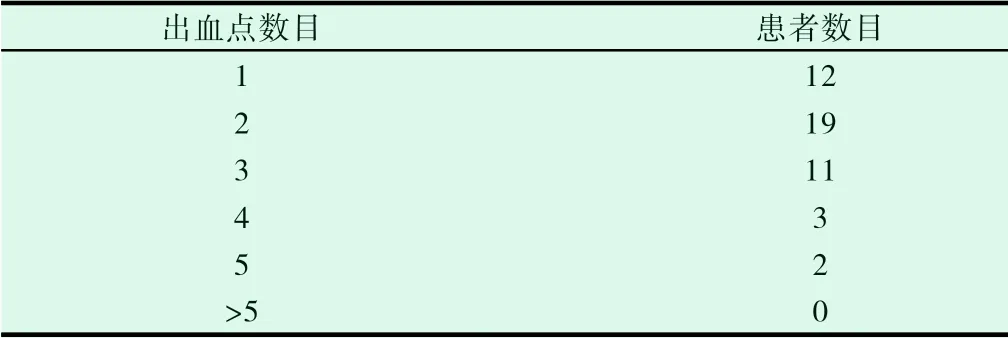

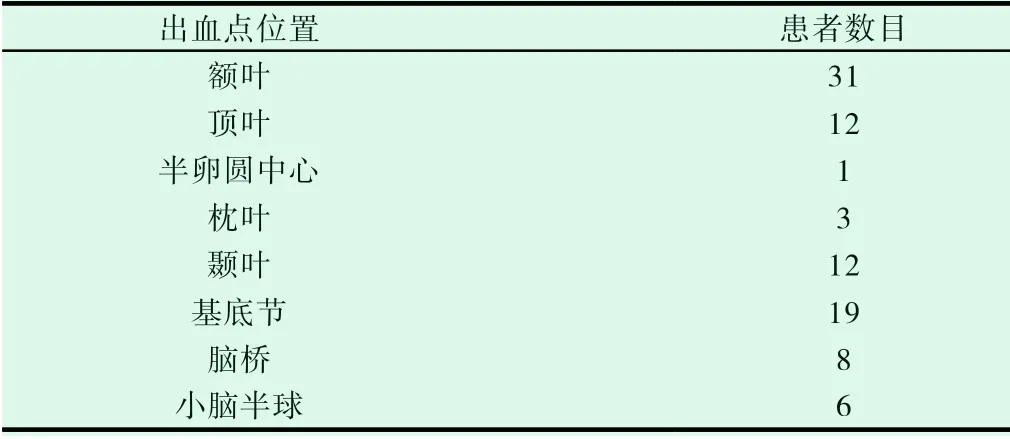

2.3 SWI 陽性率

統(tǒng)計結果顯示其中有47 例(42.3%) 出現(xiàn)顱內(nèi)微出血(CMBs) 病變,病變大小介于1mm~10mm 之間。47 例SWI陽性患者中,均未出現(xiàn)神經(jīng)功能障礙(mRS ≤1 分),均未出現(xiàn)認知功能障礙(MoCA ≥26)。微出血點的數(shù)目及分布情況如表2、表3 所示。

表1 微出血點數(shù)目對應患者數(shù)目

表2 微出血點位置對應患者數(shù)目

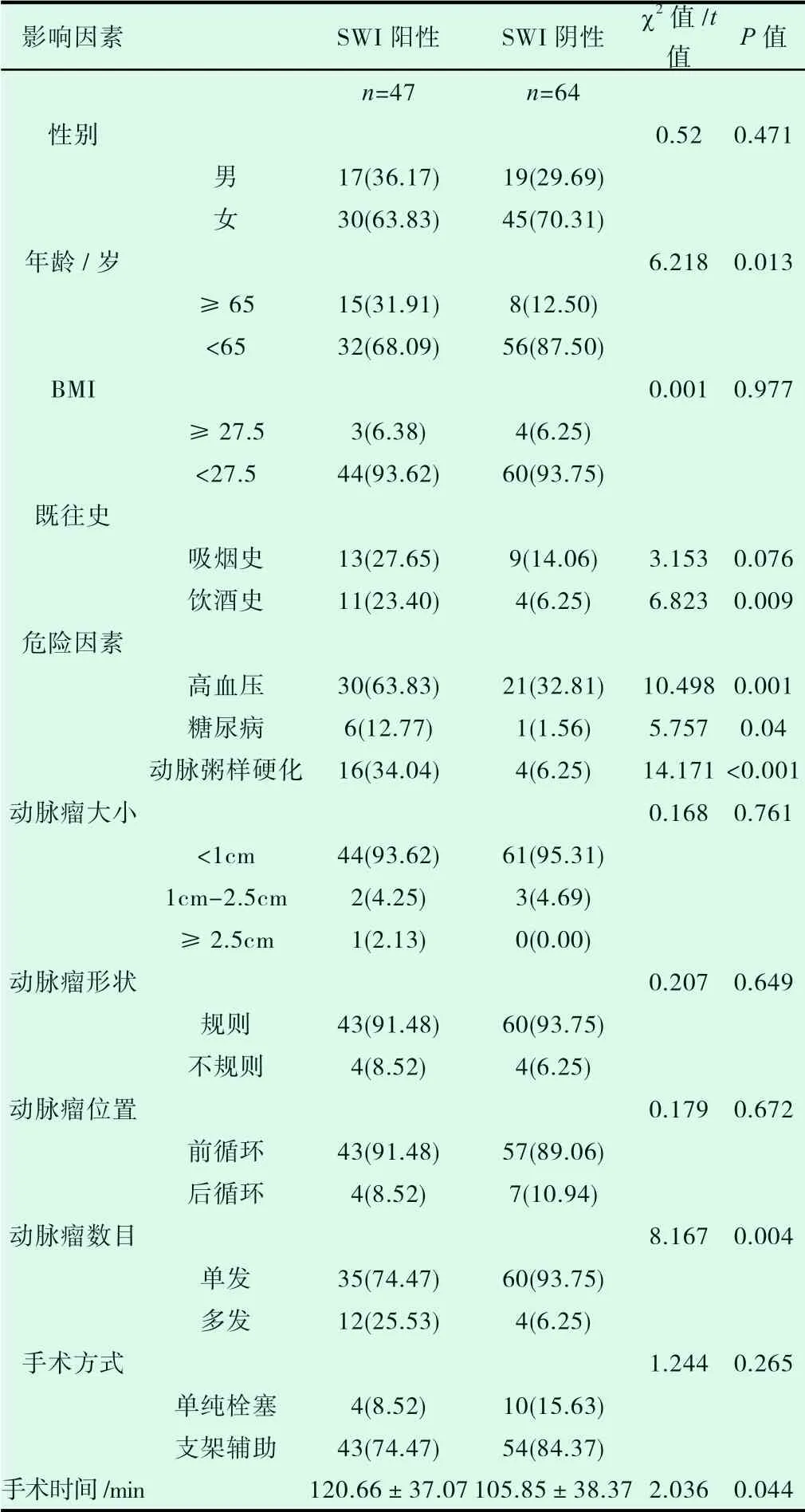

2.4 單因素和多因素分析結果

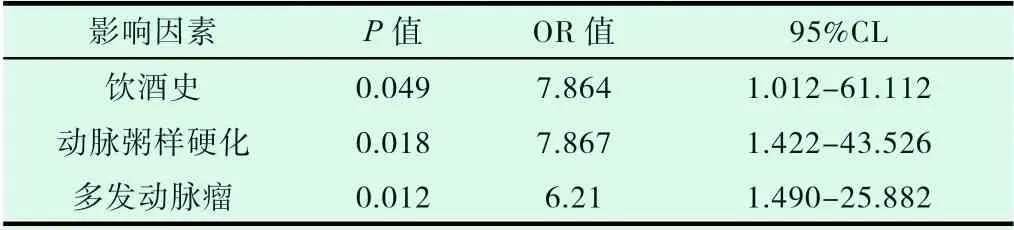

單因素分析結果顯示,年齡大于65 歲、有飲酒史、高血壓病史、糖尿病病史、動脈粥樣硬化病病史、多發(fā)動脈瘤及手術平均時長對術后顱內(nèi)微出血(CMBs)的發(fā)生有顯著影響(P<0.05)。多因素logistic 回歸分析顯示,飲酒史,動脈粥樣硬化病病史及多發(fā)動脈瘤為術后顱內(nèi)微出血(CMBs)的獨立危險因素(P<0.05)(表3、表4)。

3 討論

3.1 顱內(nèi)未破裂動脈瘤血管內(nèi)治療后患者顱內(nèi)微出血(CMBs)的發(fā)生率

顱內(nèi)微出血(cerebral microbleeds,CMBs) 在90 年代首次報道,顱內(nèi)微出血是腦小血管病的重要影像學特征之[15],相關報道證實,普通人群中CMBs 具有一定的發(fā)生率,但根據(jù)不同的監(jiān)測方法,結果差異較大,其中報道發(fā)生率最高的甚至高達23.5%~24.4%[16-17]。我們的研究發(fā)現(xiàn)顱內(nèi)未破裂動脈瘤血管內(nèi)治療術后顱內(nèi)微出血(CMBs) 的發(fā)生率(42.3%) 不低,比之在普通人群中的發(fā)生率(23.5%~24.4%) 明顯升高。

3.2 顱內(nèi)未破裂動脈瘤血管內(nèi)治療后患者顱內(nèi)微出血(CMBs)的危險因素

我們本次的研究發(fā)現(xiàn),顱內(nèi)微出血的危險因素包括:年齡、高血壓、糖尿病及動脈粥樣硬化病病史、飲酒史陽性(P<0.05)。這與既往已初步證實的危險因素相仿[18],但我們的研究發(fā)現(xiàn)多發(fā)動脈瘤及手術時長也會對顱內(nèi)微出血(CMBs) 產(chǎn)生影響(P<0.05),這是否可以說明我們的患者顱內(nèi)微出血的發(fā)生率較普通人群高的原因之一。顱內(nèi)多發(fā)動脈瘤及手術時間對顱內(nèi)微出血的影響我們考慮可能是顱內(nèi)多發(fā)動脈瘤較單純動脈瘤手術時間較長,過程較之復雜,術中操作繁瑣,導絲、導管對血管內(nèi)皮的損傷幾率更高的原因導致,Kakumoto 與Shi[26-27]等的相關研究發(fā)現(xiàn)血管內(nèi)操作術后24~48 小時即可檢出新發(fā)顱內(nèi)微出血灶。

3.3 顱內(nèi)未破裂動脈瘤血管內(nèi)治療后患者顱內(nèi)微出血(CMBs)的臨床意義

未破裂動脈瘤的處理是神經(jīng)外科領域最具爭議的話題之一,來自多國多項數(shù)據(jù)顯示:直徑>5mm 的未破裂動脈瘤破裂風險相對較高,應積極行手術干預;對于動脈瘤直徑<5mm 應根據(jù)動脈瘤形態(tài)、位置、大小等多因素綜合考慮治療方案[21-25]。隨著血管內(nèi)介入治療在未破裂動脈瘤領域得以廣泛應用,越來越多的文獻開始追蹤報道未破裂動脈瘤介入術后的安全性及穩(wěn)定性,我們發(fā)現(xiàn)血管內(nèi)治療術后腦出血及腦缺血成為兩大主要并發(fā)癥,其致殘、致死率高。而顱內(nèi)微出血(CMBs)近年來被提到對腦血管病的發(fā)生具有預測意義,因此我們試圖通過對本次研究中發(fā)現(xiàn)的顱內(nèi)微出血的臨床特點的初步分析,寄希望此來減少我們術后腦出血及腦缺血并發(fā)癥的發(fā)生。近年來,一些國外相關報道指出顱內(nèi)微出血(CMBs)的數(shù)目及分布特點對腦血管疾病的發(fā)生有重要的預測價值[3、4、8-14];其中相關研究顯示,腦微出血是所有類型腦卒中的危險因素[7];并且相關研究顯示,當微出血灶≥6 個,或是≥2 個合并腦葉型微出血時發(fā)生腦血管相關疾病的風險更高[19-20]。我們的研究發(fā)現(xiàn),顱內(nèi)微出血數(shù)目大多集中于1~3 個,少數(shù)集中于4~5個,發(fā)生部位主要集中于各腦葉及基底節(jié)區(qū),少部分發(fā)生在腦橋及小腦區(qū)。盡管我們的研究提示單純≥6 個微出血灶的病人很少,但是≥2 個合并腦葉型微出血的病人卻不在少數(shù),這是術后發(fā)生腦血管并發(fā)癥的危險因素之一。因此經(jīng)過我們的初步探討:術后做好顱內(nèi)微出血的監(jiān)測,以降低術后腦出血及腦缺血等并發(fā)癥的發(fā)生率是有必要的。

表3 SWI 陽性因素分析結果n(%)

表4 SWI 陽性多因素分析結果

4 總結

對于有相關危險因素及多發(fā)動脈瘤患者應給與特別重視,做好術前準備,術中操作應在保證安全的情況下達到簡練、迅速,以減少手術時長,降低顱內(nèi)微出血的發(fā)生,并在術后做好顱內(nèi)微出血的監(jiān)測,以降低術后腦出血及腦缺血等并發(fā)癥的發(fā)生率。

這項研究的幾個局限性值得注意,第一盡管有兩位獨立的神經(jīng)外科醫(yī)生回顧了術后SWI 影像學資料及得出結果,但一些SWI 異常信號很難描述,而且兩位醫(yī)生也不總是達成完美的共識;第二由于數(shù)據(jù)的回顧性,病史采集由不同醫(yī)生記錄,在收集某些臨床變量,如糖尿病、高血壓時會遇到一些困難,這些資料的有效性僅由病人的個人陳述和病史記錄來證明,這可能導致數(shù)據(jù)偏差。第三,由于患者依從性不同,我們無法對病人遠期的腦血管疾病的發(fā)生率及微出血的發(fā)生進行實時記錄,因此對于顱內(nèi)微出血(CMBs)的動態(tài)監(jiān)測及是否對病人遠期的腦血管疾病的發(fā)生有預測意義,還需進一步評估。