印把子溝泥石流防治設計

劉 偉, 衷 誠, 秦 光 輝

(中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司,四川 成都 610072)

0 引 言

泥石流是由于降水而形成的的一種挾帶大量泥沙、石塊和巨礫等固體物質的特殊洪流,多具有爆發突然、歷時短暫、來勢兇猛、破壞力強等特征[1]。一旦爆發,對工程建設及人民的生命財產等將造成巨大損失。易于泥石流形成的地形條件為上游形成區山高溝深、地形陡峻,中游流通區溝床縱切,下游堆積區地勢開闊。以上地形條件也多為水電項目的施工臨時設施場地選址的有利條件。

如錦屏一級水電站印把子溝溝內地勢較為陡峻,溝谷切割相對較深,坡體的松散固體物質易于向溝道內匯聚。谷底普遍較為狹窄,縱比降大,坡面徑流時間短、匯流快、溝道水流集中迅速。溝內松散的地表堆積物及溝谷的堆積體穩定性較差,易被暴雨洪水沖刷或掏蝕后攜帶進入溝床,為泥石流的爆發提供物源。印把子溝因其獨特的山區性氣候,降水較豐沛且較集中,局地性大暴雨,利于區內泥石流的爆發。根據綜合評判標準,屬于輕度易發。

2012年8月30日,強降雨使印把子溝爆發一定規模泥石流[2],以坡面泥石流為主。印把子溝泥石流流量大、固體物質總量大,排水洞排泄泥石流能力極度不夠,導致壩前壅水壅砂(石)嚴重,排水洞堵塞,對下游渣場穩定影響非常不利。印把子溝渣場為永久特大型渣場,渣場堆渣約3 000萬m3,堆渣高度高達350 m。渣場一旦失事,大量渣料流入錦屏二級水庫內,減少其調節庫容并危及其安全運行,損失巨大。因此必須對印把子溝采取泥石流防護設計,確保渣場及其附屬建筑物安全。

1 泥石流防治標準

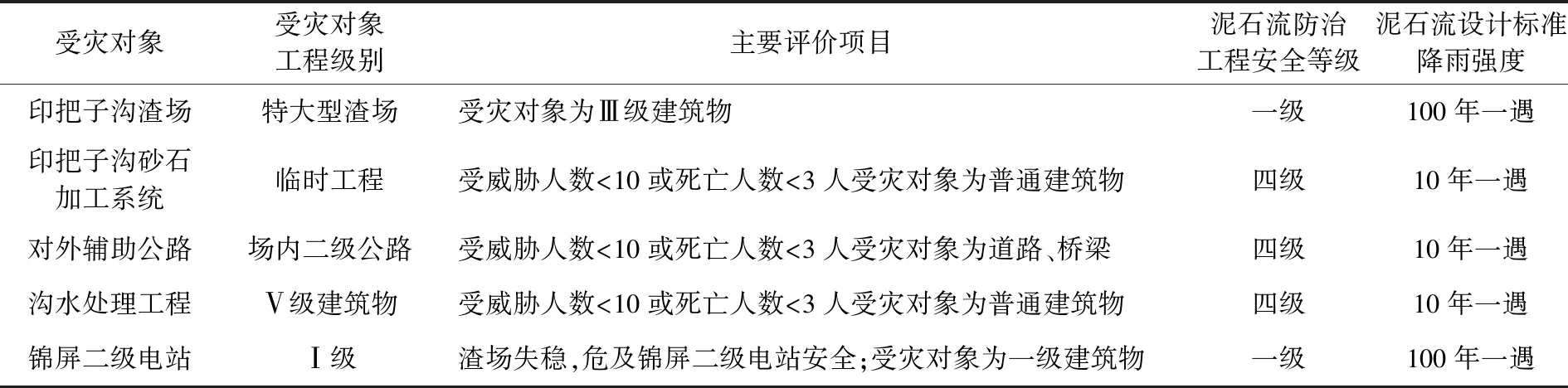

依據《泥石流防治工程設計規范》(T/CAGHP 021-2018),印把子溝泥石流防治工程等級及設計標準具體分析見表1 。

表1 印把子溝泥石流防治工程等級及設計標準分析表

綜合分析以上防護對象,印把子溝泥石流防治工程等級按一級考慮,對應降雨強度為100年一遇,相應洪水流量為117 m3/s(雨洪法計算值),泥石流峰值流量為273.94 m3/s,一次沖出固體物質總量約4.68萬m3。相應的泥石流災害防治主體工程設計安全系數[2]值見表2。

表2 泥石流攔砂壩設計安全系數

2 防護思路

泥石流防治措施多為預防與治理相結合的綜合措施[3]。預防措施重在固源,可從源頭減少泥石流的物源形成;治理措施分攔、滯、排三級措施,重在攔固、滯流、排稀[4]。

印把子溝兩岸泥石流物源豐富,若全部防護,施工難度及工程投資太大。印把子溝渣場最大高度約2 000 m高程,渣場埡口高于溝谷高程近40 m,不具備新設排導通道條件。考慮溝谷地勢較為開闊,存在一定的積淤場地,并有條件新建多級攔擋壩。因此,印把子溝泥石流防護主要考慮多級攔擋、重點固源、排水通暢、及時清於的的總體設計防護思路。

2.1 預防措施

印把子溝溝床較狹窄,其中左側岸坡兩處滑坡體坡腳位于印把子溝溝床內。為避免溝水淘刷其坡腳,防止坡面堆積物參與泥石流的形成,針對兩處滑坡體設置混凝土護坡擋墻。

2.2 治理措施

2.2.1 攔固措施

為攔截印把子溝上游沖出的大粒徑的石塊及樹枝、樹杈等物質,考慮采用三級多孔壩進行攔截。旨在分級攔截泥石流中的固體物質、固定溝床、減緩泥石流流速、減輕泥石流的動力作用。

2.2.2 滯流措施

考慮在多孔壩下游修建一道梳齒壩,攔蓄泥沙、石塊及樹枝等固體物質,減緩溝谷縱坡坡度,減小泥石流流速。

2.2.3 排導措施

印把子溝渣場右側渣體埡口為倒坡,高差超過40 m,不具備自主排導條件。渣場原已采取了溝水處理工程措施。建筑物由漿砌石引渠、排水隧洞及2級消能豎井和出口隧洞組成。本次治理仍優先利用其作為泥石流排導的主要通道,且為唯一通道。

因此,為保證原排水洞過流通暢,防止泥石流將排水洞進口堵塞,造成渣場失事等安全事故,考慮在原排水洞進口前引渠處修建一座混凝土進水塔。

3 防護設計

3.1 預防措施

由于印把子溝溝床較狹窄,左側岸坡兩處滑坡體坡腳位于印把子溝溝床內,為避免溝水淘刷其坡腳,引起滑坡體不斷滑塌,提供大量泥石流物源,因此設置針對兩處滑坡體的混凝土護坡擋墻。考慮減少溝道開挖和邊坡擾動,滑坡體護坡擋墻根據原溝床轉彎和坡度進行布置,并且設置為直接貼于原溝床岸坡的貼坡式,只對擋墻基礎下挖至溝床面以下1.5 m。滑坡體護坡擋墻墻高6.5 m,頂寬1.5 m,底寬2.07 m,墻址設一級1.5 m×1.5 m臺階,其基礎面設置10 cm厚的C10混凝土墊層,擋墻開挖面需回填至清淤后溝床面。

3.2 治理措施

3.2.1 攔截措施

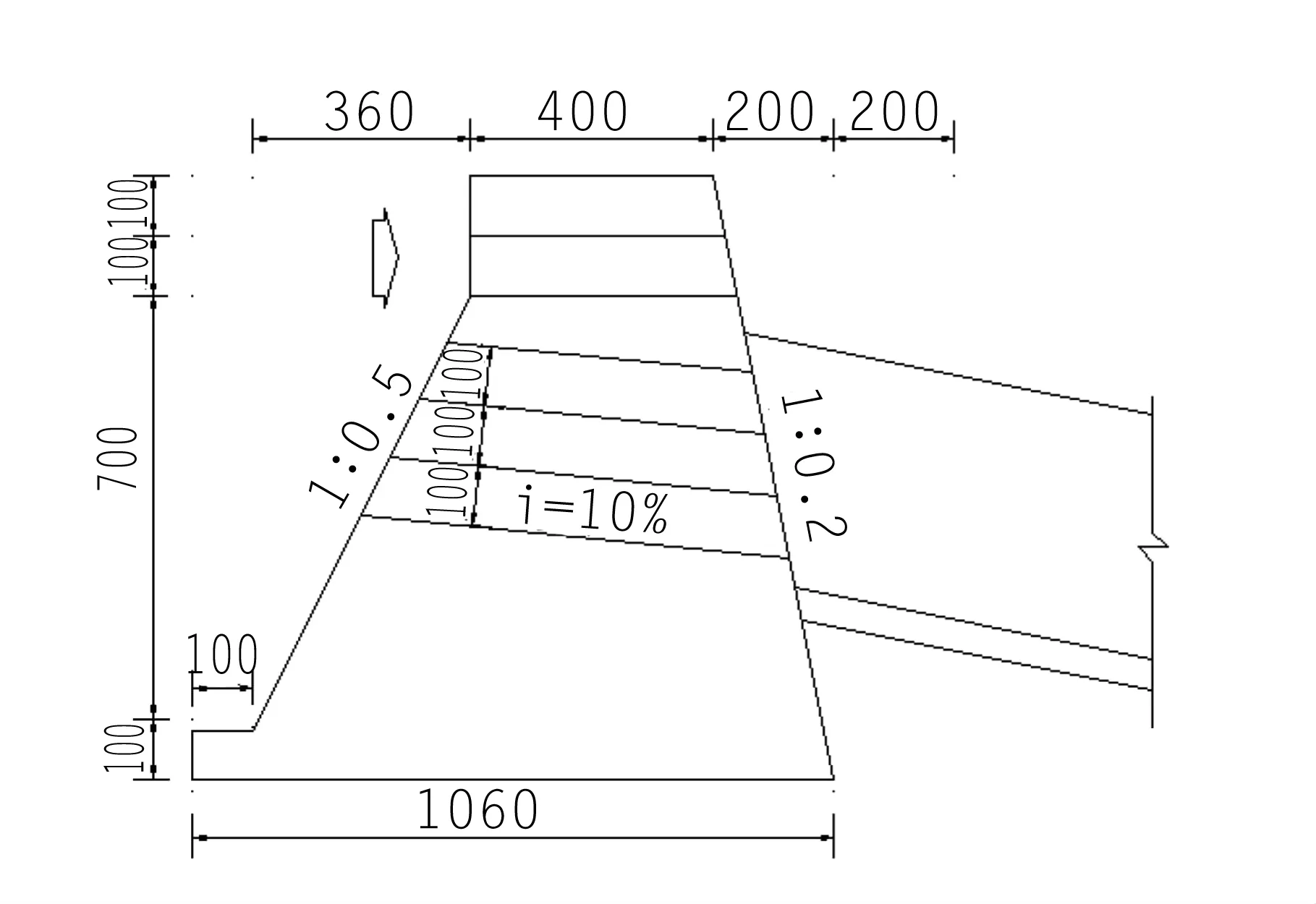

分別在溝道高程1 942 m、1 925 m、1 910 m處增設三道攔擋壩[5]。壩體均采用多孔壩型式,遵循“水石分離、大庫攔擋”的原則,利用壩體開孔下泄水流。壩后設置混凝土擋墻對水流進行歸攏,并引排至下游。三道攔擋壩壩體型式相似,上游面為1:0.5坡面,下游面為1:0.2坡面。壩體埋深均為3 m左右。開孔尺寸按上下游依次遞減。第一道多孔壩壩頂寬度為4 m,最大壩高7 m;開孔尺寸為1.5 m×1.5 m(寬×高)。第二道多孔壩壩頂寬度為4 m,最大壩高12m;開孔尺寸為1.2 m×1.2 m(寬×高)。第三道多孔壩壩頂寬度為4 m,最大壩高10 m;開孔尺寸為1.2 m×1.0 m(寬×高)。壩后采用混凝土護坦,即防止過壩固體物質掏刷壩體,并增強壩體穩定性。多孔壩典型剖面見圖1、2。

3.2.2 滯流措施

圖1 攔擋壩壩軸線典型剖面示意圖 尺寸標注/cm

圖2 攔擋壩典型斷面示意圖 尺寸標注/cm

3.2.2.1 滯流方案

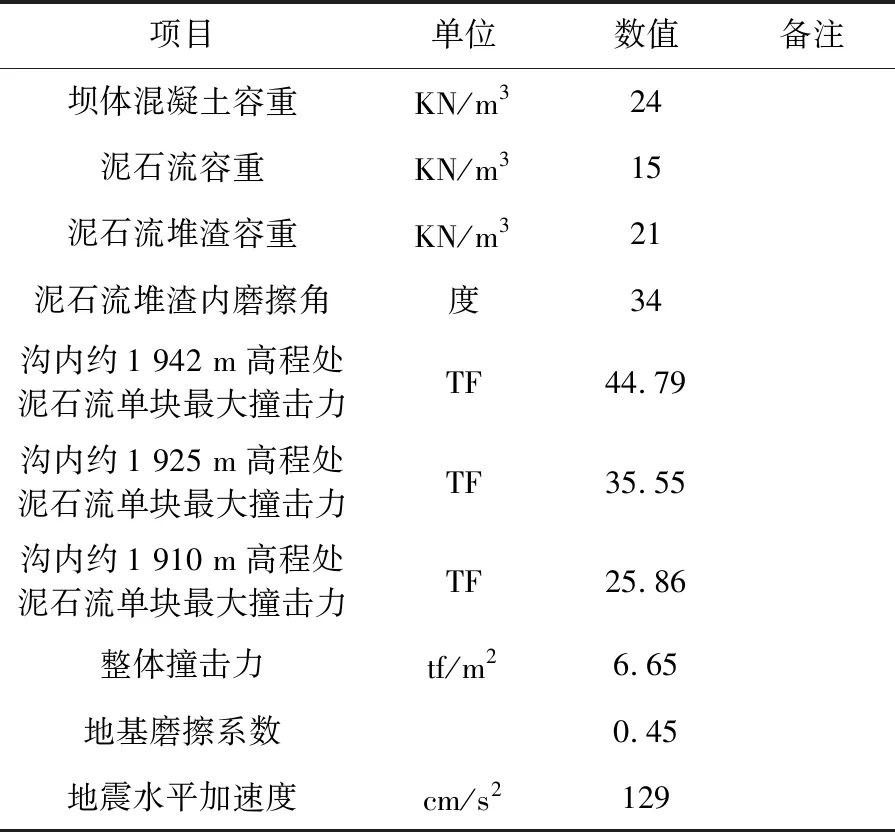

在多孔壩下游修建一道梳齒壩,攔蓄泥沙、石塊、樹枝等固體物質;減小泥石流規模,固定溝谷溝床。梳齒壩壩頂寬3 m,壩底寬9 m,最大壩高11 m,壩體基礎置于地面以下4 m;壩體上游為豎直面,下游面坡比為1:2。梳齒壩的支墩寬度為1 m,支墩間距1 m。水流及小塊石可從梳齒間通過,大塊石及其他固體物質被攔擋在庫內。梳齒壩示意如圖3所示。

圖3 梳齒壩平面示意圖 尺寸標注/cm

3.2.2.2 穩定計算

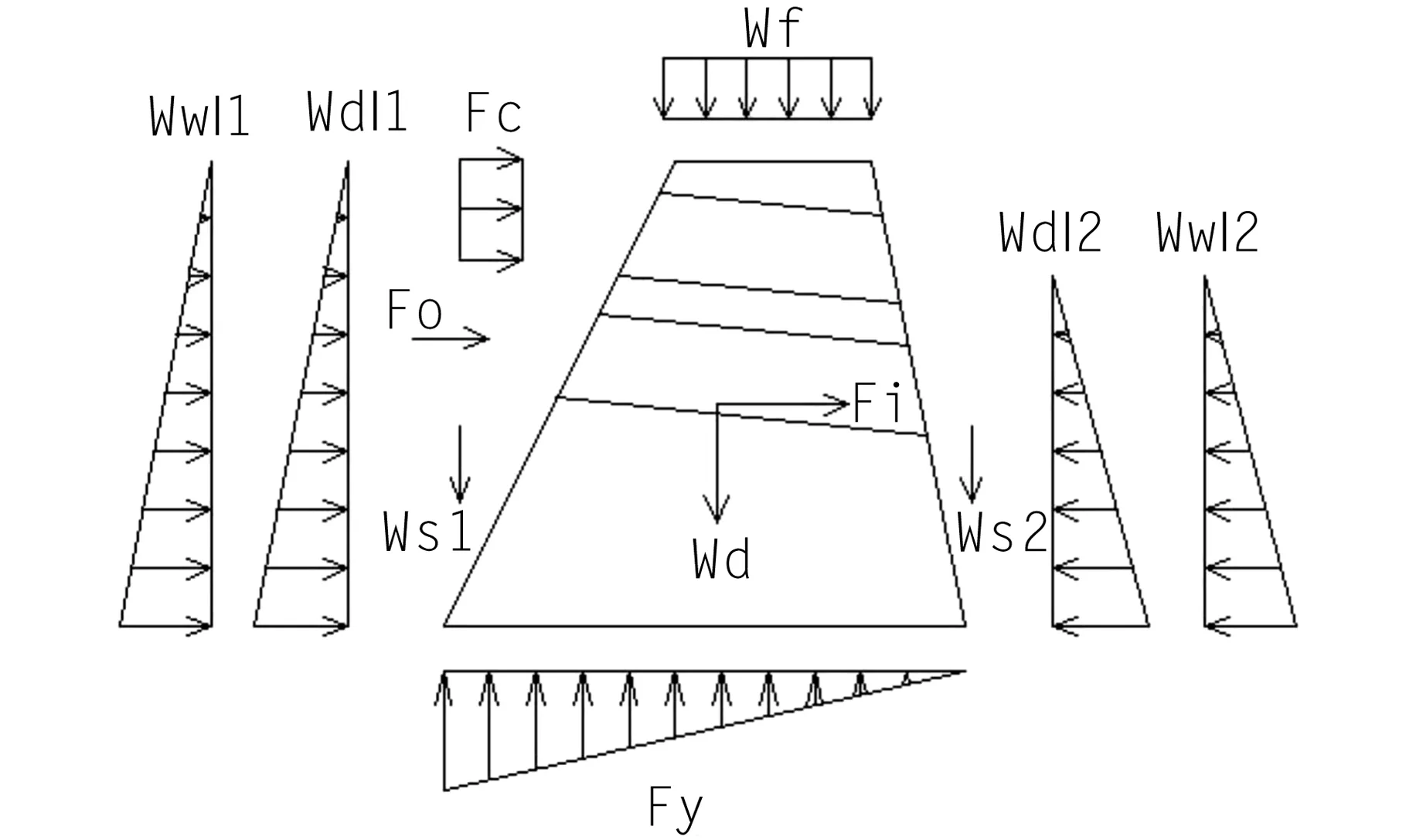

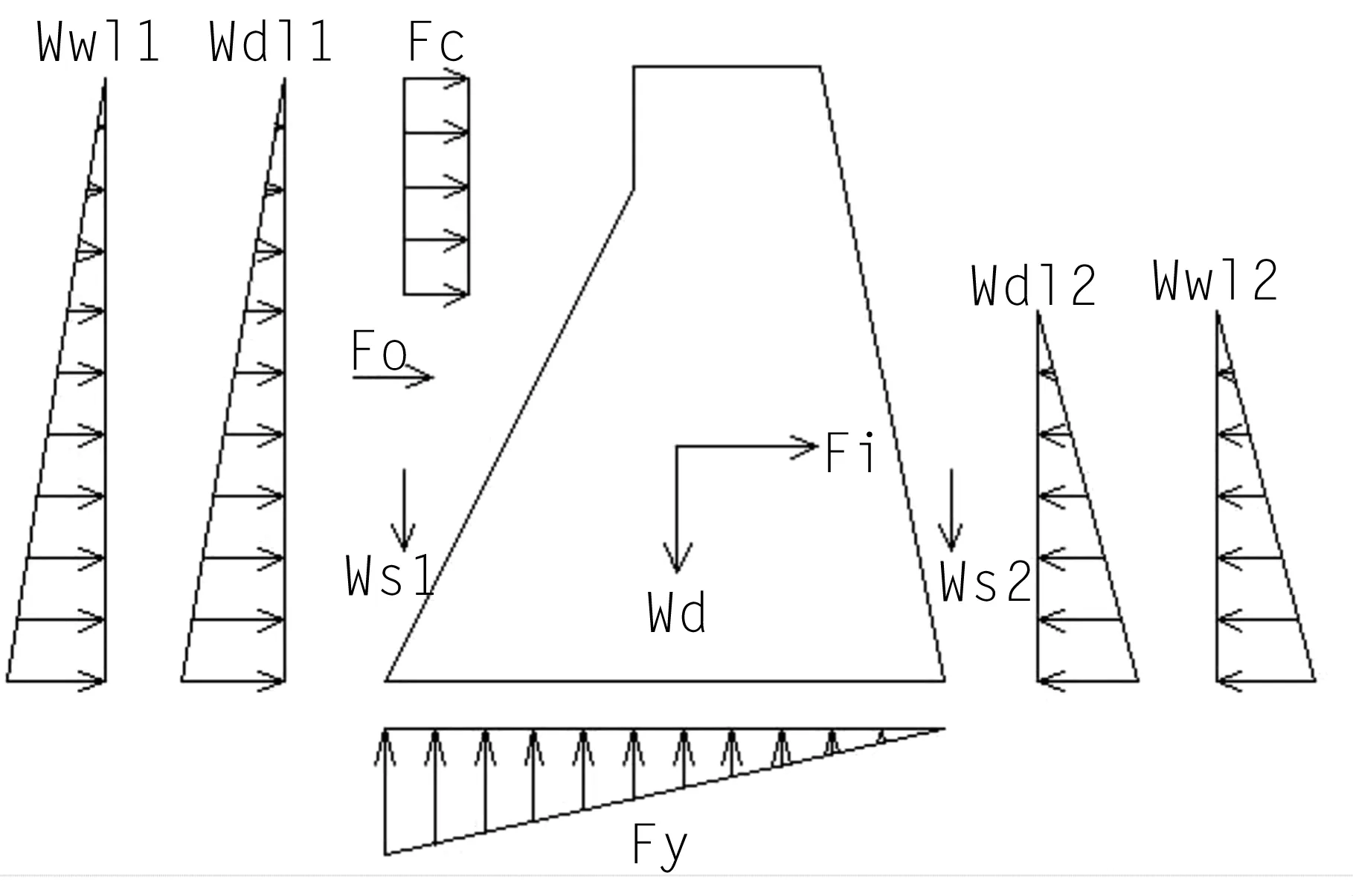

選取攔擋壩溢流壩段和非溢流壩段典型斷面進行壩體穩定和地基應力計算。計算采用剛體極限平衡分析方法,基本荷載有:壩體自重Wd、泥石流土體重Ws、溢流體重Wf、沖擊力Fc、揚壓力Fy、水平水壓力Fwl和泥石流水平壓力Fdl;特殊荷載有:地震力F0和Fi。分空庫過流工況、滿庫容過流工況和滿庫容過流+地震工況進行計算分析。各級攔擋壩荷載作用簡圖見圖4、5,梳齒壩同理。

圖4 攔擋壩段典型剖面荷載作用示意圖

圖5 攔擋壩非溢流壩段典型剖面荷載作用示意圖

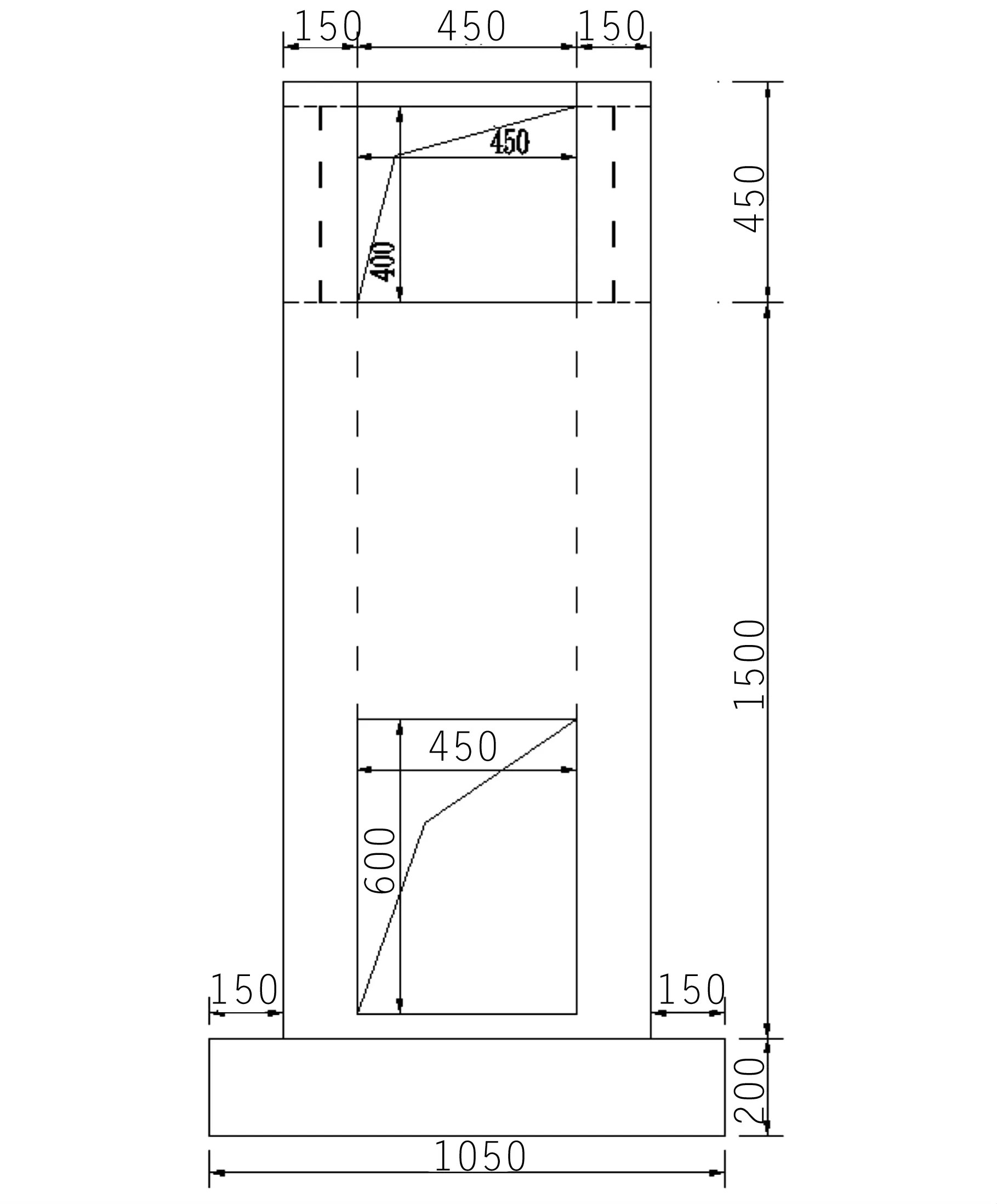

穩定計算主要包括抗滑移穩定驗算、抗傾覆驗算及地基承載力驗算。各級攔擋壩及梳齒壩計算參數選取見表3,穩定和地基應力計算結果見表4。

表3 攔擋壩穩定和地基應力計算主要參數表

3.2.3 排導措施

(1)增設引渠蓋板。為防止排水洞進口邊坡上部滑坡體塌落、樹枝樹杈及較大石塊堵塞排水洞。于排水洞進口至引渠末端轉彎處設置鋼筋混凝土蓋板,形成明洞。其中進口處約4 m為現澆混凝土蓋板,跨度約5 m;其余引渠直段采用預制混凝土蓋板封蓋,蓋板間距不大于20 cm。蓋板在兩側邊墻的支承長度不小于30 cm。

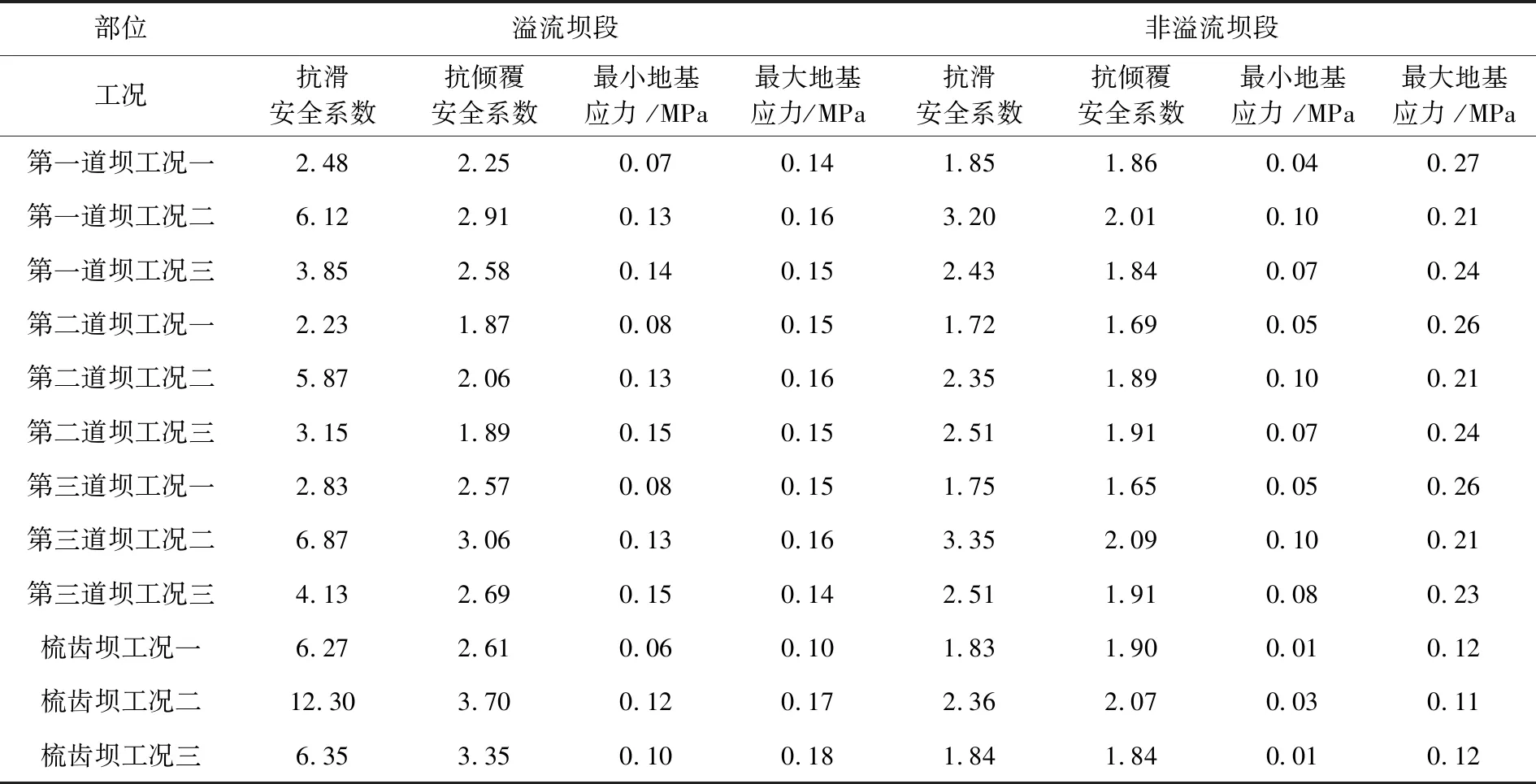

(2)增設高位進水塔。印把子溝排水洞進口處上下游邊坡地質條件較差,坡表覆蓋層較陡、巖體風化卸荷較深,傾倒變形嚴重,重新布置排水洞極其困難,且難與原有排水洞順接。因此綜合上述情況,考慮在原排水洞進口前引渠處修建一座混凝土進水塔,塔高約21.5 m,進水塔底部迎水面的過水斷面面積為4.5 m×6 m,背水面的過水斷面面積為4.5 m×6.5 m,頂部迎水面和背水面的過水斷面面積為5 m×4 m,兩側開口斷面面積為4.5 m×4 m,頂部為中空,各進水口均設置鋼格柵。進水塔底部為10.5 m×13 m×2 m的混凝土基礎(長×寬×高)。進水塔結構見圖6、7。新增進水塔穩定計算成果見表5。

圖6 進水塔迎水面示意圖 尺寸標注/cm

根據計算可得,三道攔擋壩及梳齒壩在各工況下抗滑、抗傾安全系數、地基應力均滿足要求。

根據規范要求,基礎的最大地基應力需小于修正后地基承載力特征值的1.2倍,本工程滿足最大地基應力0.43 MPa,滿足規范要求。

3.3 防治效果

通過上述綜合防治措施,3座攔擋壩的總庫容約為2.4萬m3,可將設計標準下泥石流固體物質攔蓄將近一半;梳齒壩庫容約為0.7萬m3;高位進水口高程以下可淤積庫容約2萬m3。總攔擋庫容約5萬m3,高于100年一遇泥石流沖出的固體物質4.68萬m3,滿足設計要求。增設引渠蓋板及貼坡擋墻等預防措施,可有效減少坡面或溝內土體參與泥石流的形成,減少泥石流物源。綜上所述,本次防護設計達到防治目的。

表4 攔擋壩穩定和地基應力計算成果表

注:1. 工況一為空庫過流工況;工況二為滿庫過流工況;工況三為滿庫過流+地震工況;

2.抗傾覆安全系數及抗滑移安全系數設計標準見表2。

表5 排水洞進口新增進水塔穩定性驗算成果

圖7 進水塔側面示意圖 尺寸標注/cm

4 結 語

本次防護設計對印把子溝采取了預防與治理相結合的綜合措施,確定了攔、滯、排的主體防治思路。確定泥石流基本特性及動力特性是泥石流防治設計的基礎;泥石流防治需因勢利導,就地論治,因害設防。因地制宜選取經濟合理的泥石流防治方案,才能達到較好的防治效果;攔、滯、排的綜合防治思路,仍是現階段泥石流防治設計較為推廣的設計方案;雨季應加強泥石流監測和預報,采取預案措施確保人員和財產安全[6];每年汛后及時清淤,并檢查防護工程損壞情況并及時維護;下階段需對泥石流的防治效果進行密切追蹤分析,檢驗防治措施是否合理,以便于持續改進、不斷完善。