陜西銅川陳爐古鎮

2020-05-26 02:12:42袁超

炎黃地理

2020年3期

袁超

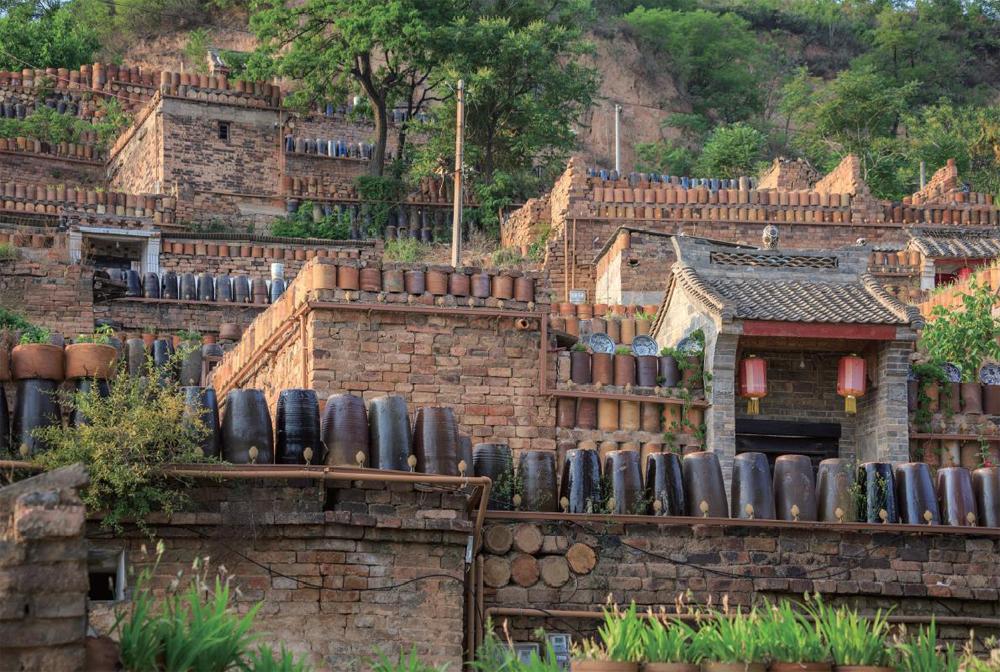

走入陜西省銅川市陳爐古鎮,隨處都能夠充分感受到陶瓷在其中留下的印記,隨處可見的瓷片路、罐罐墻無不展現著瓷器之于這個地方的意義,瓷器文化已經完全融入了陳爐人的生活當中。

英文當中的“瓷器”和“中國”為同一個詞,這就能夠充分說明,瓷器在中華文化當中的重要作用。我們國家一直以來瓷窯眾多,窯系發達,而宋代之后唯一還在制瓷的耀州窯系旁支一一陳爐古鎮,其窯火已經燃燒了1400余年,創造出了一個地方爐火不斷、燒制瓷器時間最長的記錄,是東方古陶瓷生產的活化石,也是著名的渭北瓷都。

耀州窯

要想了解陳爐需要先對耀州窯進行了解,而要了解耀州窯,則需要對其發源地黃堡進行研究。

耀州窯發源于黃堡,在宋代的時候屬于耀州,是北方四大窯廠之中最具盛名的一座,是北方青瓷的代表,也是我們國家制瓷工藝之中的珍品。黃堡地區為何能夠成為耀州窯的重要發源地,其原因主要在于:第一,在燒制瓷器的時候需要使用大量的燃料,而黃堡正處在渭北煤田的中心,所以燃料供給十分充足;第二,黃堡本身位于黃土高原向關中平原的過渡地帶,因此其中溝壑縱橫、山川起伏,有大量高質量的坩子土;第三,黃堡當中有漆水河穿過,因此水源充足,這就使得眾多窯廠密集分布在河流沿岸。從這些因素當中能夠發現,黃堡成為耀州窯的重要發源地是得天獨厚的。

然而,宋代之后,受戰爭因素的影響,黃堡成為了兵家必爭之地,戰火不斷,百姓痛苦不堪。……

登錄APP查看全文